文/歐陽辰柔

攝影/Kuo, Cheng-Chan、胡福財

圖片提供/當代傳奇劇場

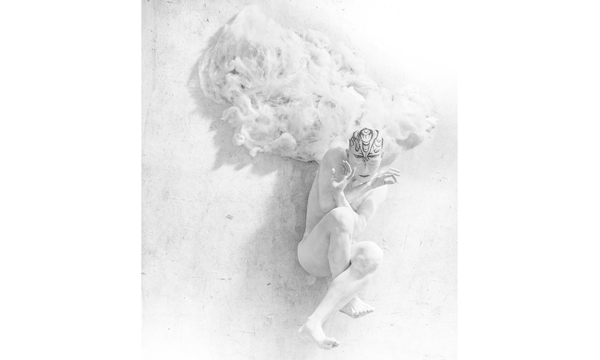

(上圖攝影/Kuo, Cheng-Chan)

當代傳奇劇場在十二月下旬將於國家戲劇院帶來年度鉅作《蛻變》,這齣改編自文學家法蘭茲.卡夫卡(Franz Kafka)最著名作品之一《蛻變》(Die Verwandlung,又譯為變形記)的跨界新作,在今年《愛丁堡藝術節》首演時廣受好評,不僅結合眾多表演元素,更是當代傳奇劇場「從傳統走向當代」之後,再豎立起的重要里程碑。La Vie此次專訪《蛻變》製作人林秀偉,請她分享推出這齣戲的背景以及欲傳達的想法。

La Vie:這次為何選擇改編卡夫卡的作品《蛻變》?

林秀偉(以下簡稱林):有些東西就像一顆種子會在心裡萌芽。如2004年做《暴風雨》是因為當時台灣在大選,社會很動盪,而莎士比亞的《暴風雨》也是講兩個王權在小島裡互相鬥爭;今年會做卡夫卡,則因為前一陣子又看到西班牙、義大利政府破產,連底特律的汽車城都破產,當已經走到這個絕境時,你要怎麼活下去?只能鼓勵把生活回歸到簡單,不需要這麼多也可以活得很好。現代人到底要過什麼樣的生活,是為自己忙碌,還是因為社會制度和經濟壓力而只能這樣子生活?這部戲想要說的是,不要當一條蟲,在社會中被擠壓成一個很弱勢的人。可是你為誰而強?戲裡面一直告訴你人生而自然,應該活在自然當中,而不是每天埋首在電腦前,不斷地工作。

La Vie:改編原作的過程當中遇到了哪些困難?

林:一直都很困難。我先幫吳興國列出了原作中的關鍵字,然後開始討論怎麼說故事,當時張大春(註1)提議,不要去想戲的問題,因為卡夫卡是沒戲的,只有情境,比如把他丟在房間,變成一隻蟲,沒有了;你必須要表現出那個情境。後來我們就決定像入侵這隻蟲的腦細胞般,把他內心所想的情境演化、分裂出六個夢,成為這次的六個場景。

(攝影/Kuo, Cheng-Chan)

La Vie:這齣劇改寫了原作結局,主角化身一隻黑鳥飛去,其象徵的意義為何?

林:可能因為我們有東方的倫理和信仰,認為不應該讓他無足輕重地死掉。死亡只是一面鏡子,警告不要真的走到這個絕路。而卡夫卡在捷克文的意思就是黑鳥,代表所有的年輕人,飛過黑海,最後找到一片白淨的沙土。

La Vie:這次由一人分飾多角演出,選擇這種表演方式的理由何在?

林:因為已經不是為了扮演而扮演,而是進入,所以可以化身為任何人,同時也是他對於青春的告白,他一直覺得被親情遺棄了,跟卡夫卡一樣。卡夫卡因為從小父母親作生意,沒有辦法照顧他,所以到了半夜就哭,爸爸覺得他很軟弱,常常在冬夜把他鎖於門外,這種悲傷的童年記憶一直存在心裡。但他很愛妹妹,父母沒給他的東西,他要給妹妹,她是青春與美的化身。就像紅樓夢裡的賈寶玉,只要經過少女身邊,就會讓瀕臨絕望的日子剎時變得奼紫嫣紅,所以吳興國也在戲裡演一段牡丹亭,化身為他認為最美的女人。

(攝影/胡福財)

La Vie:您曾提到《蜕變》會是當代傳奇劇場重要的里程碑,原因為何?

林:以前是改編,用西方的觀點驗證亞洲的表演有多麼豐富。但現在已經不是改編,而是以我們為主體,比如西方媒體提出變成蟲,為什麼還要牽扯到禽獸同盟、草木同群,有必要詮釋到這麼大的範圍嗎?可是我告訴你,有。因為人就是從大自然裡面演化出來的,而這也是老莊的思想,「卡夫卡其實非常欣賞老莊的哲學」,我拿到我的詮釋權了。卡夫卡講求個人觀點,所以讓我們可以把自己的意見與詮釋提出來,我很難告訴西方人說莎士比亞是什麼,可是我可以這麼理解卡夫卡,或許變成蟲這件事,就是從〈莊周夢蝶〉來的。

La Vie:請分享《蜕變》演出之後,當代傳奇劇場下一步的計畫。

林:明年因為香港藝術節提供經費,所以整年會作水滸108的《蕩寇誌》,也就是第三集。後年慶祝三十周年,將回到莎士比亞,但目前還在想會是他的哪一部作品。

(攝影/胡福財)

林秀偉

太古踏舞團藝術總監,亦為當代傳奇劇場製作人及行政總監。文化學院舞蹈專修科畢業,於1987年成立太古踏舞團,並首演《世紀末神話》,之後接連創作十餘部作品,屢次受邀至國際藝術節演出。與吳興國結縭三十餘年,夫妻兩人一同經營當代傳奇劇場,她長期擔任戲劇肢體及編舞工作,曾製作《慾望城國》、《樓蘭女》、《李爾在此》、《等待果陀》、《水滸108》等作品。

Box/《蛻變》

Venue/國家戲劇院

Date/12.19~12.22

註1:此次作品中,張大春擔綱詞曲編寫的工作。