金工創作與珠寶設計師劉芃昀,同時擁有品牌創作者及韓國漢陽大學助理教授的身份,曾多次獲得珠寶設計及金工創作的國內外獎項,並於韓國舉辦多次個展及聯展;長期旅居首爾的劉芃昀除了喜愛韓國的傳統工藝,對於當地的生活文化也有深刻了解,由她的旅韓生活經驗,也看見韓國女生不敗的保養之道。

文|葉靜芳 攝影|王漢順

第一次見到劉芃昀,是在一個微濕的春天傍晚,她帶著淡淡的笑容推門而入,纖白細長的手指告知我這是一個創作者的手。珠寶金工創作是劉芃昀的天命,就像大多數的藝術家,他們的身上總有一種孑然不馴的傲氣,不是驕傲的傲,而是談起創作時眼中流露的自信,有種無法被馴服的且恣意張狂的迷人。

創作與設計之間的平衡點

一開始只是興趣到後來潛心研究,最後珠寶金工創作變成長久的事業,劉芃昀從何處獲得啟發?「因為醉心於金工,所以我一直將丹麥珠寶設計師喬治傑生(Georg Jensen)當成創作的目標,喬治傑生對於工匠的重視也是我所敬佩的。他在金工的工藝與美學佔有重要的地位,每次欣賞完他的作品,就有一股衝動想回家做金工或畫設計圖,而每年的年度項鍊總是特別吸引我的目光,不僅展現20世紀初新藝術時期花葉植物的浪漫古典的珠寶風格,更是現代珠寶難以見到的優美雅緻。」

問到創作與設計有否不同?劉芃昀的回答很巧妙:「我認為這是一個可以討論很深很久的題材。」在劉芃昀的想法裡,工藝創作與設計經常會連在一起,但是它們有所不同,創作是由心而發,表現創作者內心世界,是一種生活想像、日記描寫、社會反思,創作者只要願意去做就沒有絕對的好與不好,因為創作自述是一件很個人和純粹的事;設計則是由人而起,為了改變或適應行為模式而有了需求,為了追求更好的生活品質而開始有所寄望,甚至是能帶來更多商業利益所產生的。

劉芃昀提到:「有一陣子因為抓不到平衡點而苦惱,後來我決定用簡單的方法劃分珠寶金工的界線,當我因為抒發個人情感而做的金工作品視為我的創作,因為收藏者的需求而繪製或訂製的作品,則視為我的設計。」

人生就是一條旅行與收藏之路

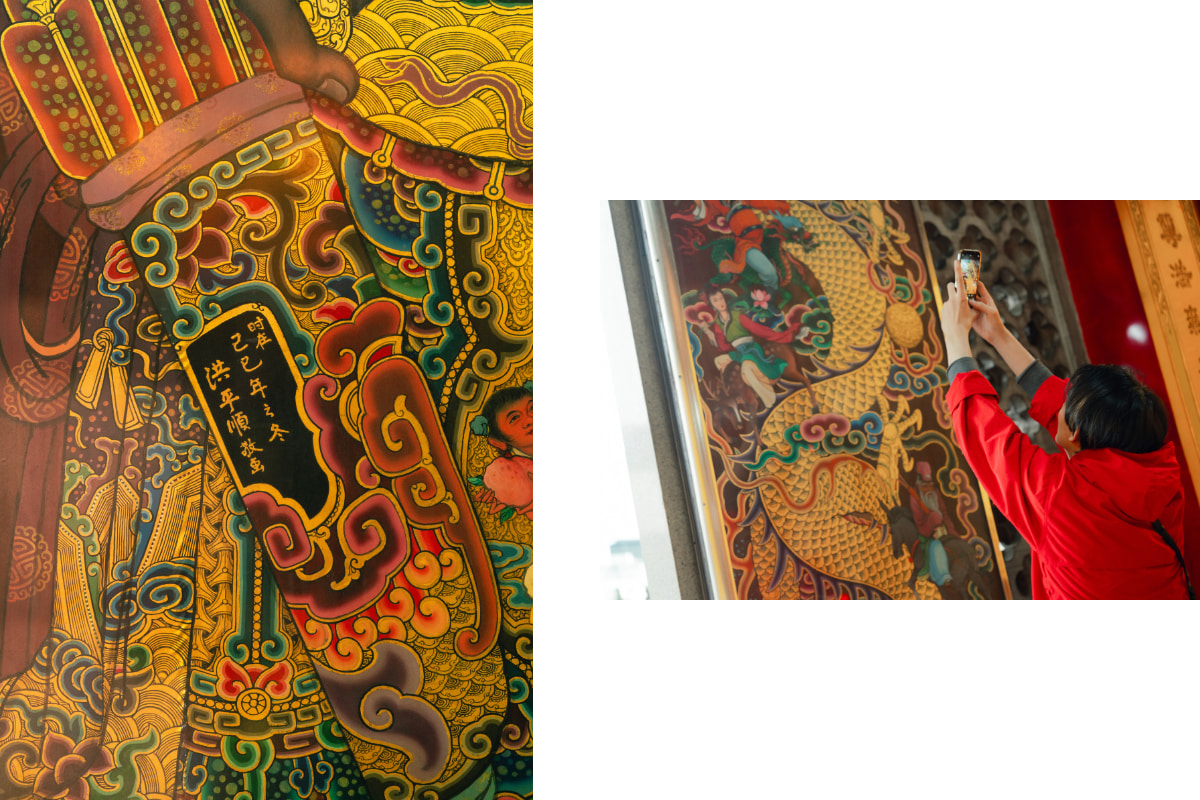

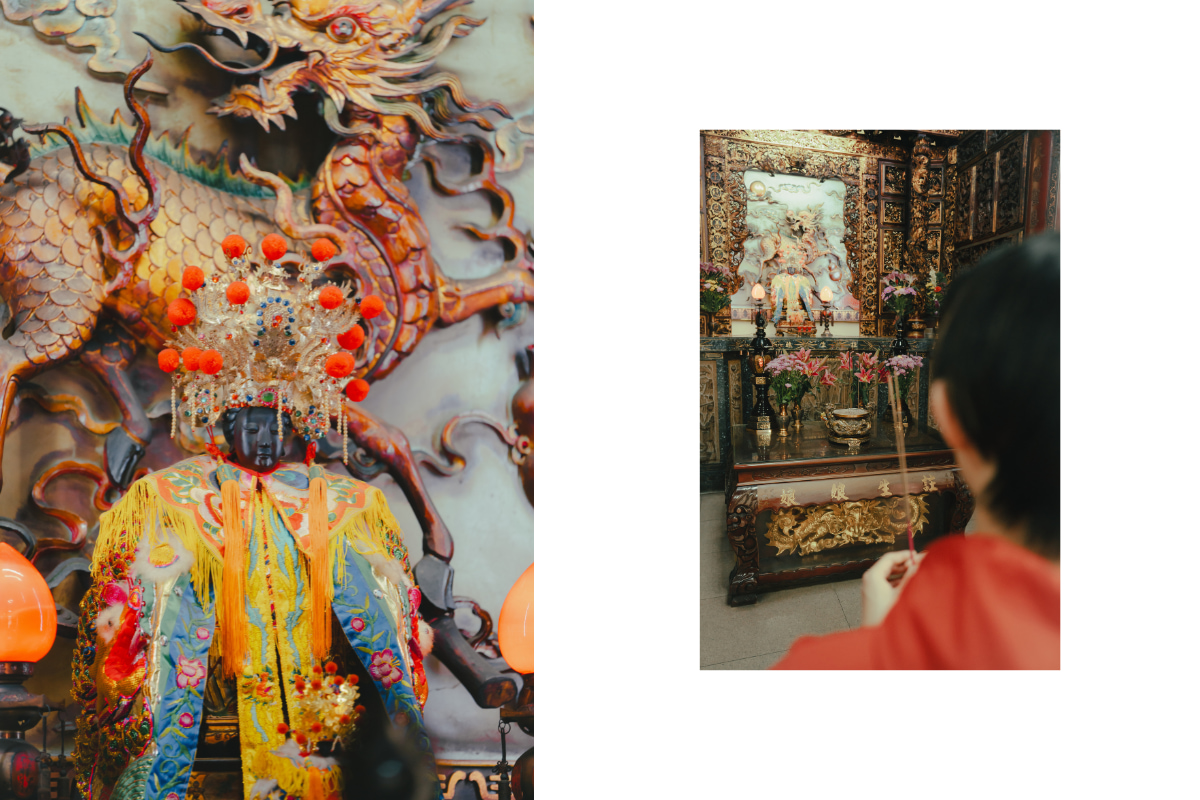

身為珠寶金工設計師,劉芃昀對於古董有種無以言喻的著迷。一開始學習金工就是因為喜歡收藏飾品,只要有機會到國外旅行或工作,就會特地到當地的跳蚤市場或藝術市集尋寶,「比如京都的梅小路手作市集與手工藝中心、曼谷的洽圖洽市集、首爾弘益大學的自由藝術市集等,尋找一些有趣的骨董飾品或向金工創作者購買有原創性或獨具個人風格的飾品。」此外,收藏的工藝品不侷限於珠寶與金工飾品,舉凡皮革、紙、布料、油畫、竹器、陶器等都在她的收藏範圍,為的是讓自己看得更深,欣賞的角度更廣,也能刺激自己有更多天馬行空的發想。

這幾年來旅居韓國首爾,並且擔任漢陽大學珠寶時尚設計系的助理教授,生活上也有很大的轉變,劉芃昀提到在韓國的每天會做的事之一就是「散步」。下班後從學校走回家,伴著夕照慢慢步行四十五分鐘的路程裡,因為季節更迭而有不同的自然美景,比如春天的櫻花、夏天的玫瑰、秋天的楓紅和冬天的白雪,「自然景物是我長久以來的創作方向,所以我會帶著相機沿途拍攝樹葉、花朵、光影,也會撿拾路上的枯枝、葉片與果實當作創作的靈感與觀摩的對象,對於現實的觀察並向自然學習。」劉芃昀臉上帶著淺淺的笑容,眼裡卻流露對創作的熱烈情感。

溫暖的熱湯是最佳的保養秘訣

韓國的天氣和季節變化台灣全然不同,比台灣更乾燥,平常最重視哪方面的保養?皮膚細緻白皙的劉芃昀,相當樂於與我們分享她的肌膚保養之道:「大家經常問我皮膚好的秘訣,其實我是一個懶於保養的人,所以直接從飲食下手,最常吃的是膠質類的食物,如燉滷的豬腳、豬皮、雞腳等,此外就是勤勞的敷面膜。韓國天寒風大且空氣乾燥,所以補水保濕功能是我的首要選擇。」「此外,韓國人看起來皮膚白皙滑嫩,除了天候關係以外,特別注重妝前隔離霜的塗抹與卸妝工作,勤於保濕和美白的臉部保養與平日清淡簡單的少油飲食習慣也是保養的祕訣。」

至於良好的體態又是如何維持?劉芃昀提到從小學開始就喜歡做菜,之後一路成長,劉芃昀早已練就一手好菜,特別喜歡做亞洲料理,如泰國菜與日本菜,邀請客人到家裡用餐時,也會特地擺盤和手寫菜單當作紀念。自從獲邀到韓國大學當客座教授以後也開始學做韓國菜,經常在吃過餐館以後上網找食譜研究做出類似的料理,「泡菜鍋、海鮮煎餅和安東燉雞都已經做過了!」

劉芃昀笑著說:「雖然韓國的異地生活經常感到很孤單,但最喜歡的韓國料理應該就是住處附近的豆腐鍋,滑嫩的豆腐在熱湯裡翻滾,就著白飯和店家醃製的小菜,一個人簡簡單單的吃一餐,是覺得疲憊或需要打氣時就會想吃的料理,喝了熱辣的湯就覺得精神好了起來。」或許就是這樣的樂觀及堅強,造就劉芃昀獨特的藝術家氣質,在旅韓生活與珠寶金工創作之間,用溫潤善良的心打造出一件件美麗卻帶有純粹個性的作品。