「我們都有一個女性化和男性化的一面」─法國攝影師Scarlett Coten

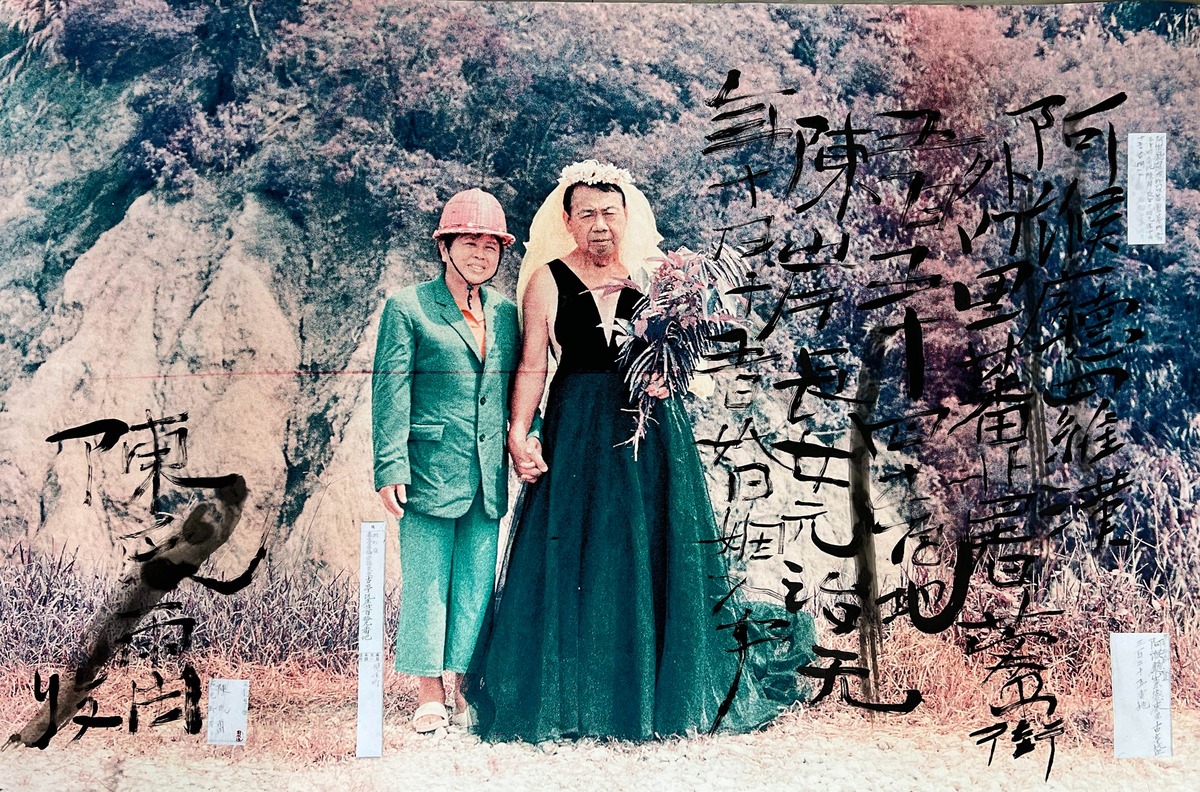

畫面中的男子,有些打著赤膊擺出嫵媚的姿勢,有的甚至還穿著高跟鞋,他們帶著柔和性感的眼神,似乎和蓄鬍的陽剛外表下產生了衝突,以及身為穆斯林不被允許的紋身─這些鏡頭全來自法國攝影師Scarlett Coten的拍攝,主題鎖定在有著陰柔氣息的中東男子們,而「Mectoub」是這系列攝影作品的名字,是她在中東地區四年的旅程中,展現了經過阿拉伯之春後,一群有著新一代觀念特徵的男人。

在「Mectoub」鏡頭下的男子

「我所捕捉的是複雜性,特別是現代性的形象。」Coten的作品「Mectoub」捕捉了在中東男子在社會化和個人渴望之間的差異,並挑戰傳統的性別概念、男性化的概念、甚至男性與女性的關係。「Mectoub」是個組合單字,「maktub」在阿拉伯文中是代表命運,而「Mec」在法文中代表了「傢伙」,很類似英文單字guy的意思,Coten在作品命名上,巧妙的來質疑阿拉伯世界男性的傳統形象。

「為什麼感性或溫柔,被視為女性化代表?」這不僅僅是她的攝影主題,也是想向觀眾所提出的問題。Coten作為一名女性藝術家,把自己定位為一個注視男人的女人,因此確定了鏡頭本身就具有性別。通過這樣得拍攝手法,她試圖提出普遍的身份和權力問題,邀請觀眾重新考慮藝術史上男性視角的至高無上的地位。

Coten透過拍攝呈現這些阿拉伯世界下,和傳統形象衝突的新一代男子,她的攝影作品乍下充斥許多社會標籤─或許是我們腦中固有的那些錯誤的成見,然後推翻了它們。或許這樣「搶眼」照片讓我們感到不安,因為在我們認知的現實社會裡既陌生又衝突的存在:阿拉伯男性和他的多重身份。

「Mectoub」的拍攝過程

「我們總是談論婦女的狀況,譬如面紗」作為一個女人,Coten問向自己:「那這些人是誰?」。她在阿拉伯國家度過的歲月中,面對這些陰柔外表男子卻與過去的刻板印象相矛盾。她嘗試探索這些陽剛特質,觀察所遇到的男子們。Coten訪問了地中海盆地內的七個國家,詢問這樣的年輕人聚集在哪裡,在哪些酒吧。然後,她去觀察那些看起來很有趣的人,穿著、造型和他們的動作。Coten強調「這個系列是關於挑戰男性氣質的概念,而不是性取向。」

身為一個外國人又是女性的她,要和攝影對象建立關係是不容易的,但也因如此,讓Coten成為了他們的紅顏知己,她請聽他們無法向親人訴說的事情,例如,我不相信主、我不跟隨齋月,因為我是同性戀。Coten為了把這些因素放進影像裡,她會讓攝影對象獨自面對鏡頭,讓他們確實不受社會影響束縛,剛開始,這些男子的肢體都會有些刻意,但等他們產生疲倦不自覺放鬆下來時,Coten才會捕捉那些瞬間,使鏡頭能夠真實呈現,「我唯一給的指令是,不要微笑,看著我」

「Mectoub」後的Scarlett Coten本身

因為拍攝契機而出現的權力平衡也讓Coten帶來驚喜。身為女性攝影師,Coten表示要是自己在30歲進行這樣的拍攝,獨自面對男人,她不可能做到這一點。如今50多歲的她,似乎已被允許讓她「說服」這些男子拍攝他們,因為肖像是一個誘惑的問題,讓別人來拍攝自己。「但這是在限制之內的誘惑,因為作為女性,我們在任何時候都處於危險之中。」進行Mectoub這樣的拍攝主題,用女人的眼光來看待男人,Coten也表示,「對我個人而言,這是藝術史的一種逆轉」。

Coten也強調:「重要的是要展現他們身上的紋身。」她的作品也巴黎的阿拉伯世界研究所被展出。在阿拉伯國家,雖然紋身藝術家確實存在,但他們只能謹慎小心地生活,他們的工作是被視為「反抗和自由」的象徵。不過其實被攝影者的反應不全然相同,有些人自豪的使用Coten為他們拍的肖像當作臉書頭貼,也有些人試著和Coten抗爭,從她的作品中試圖抽離他的形象,畢竟在那樣的文化環境下,依然存在的選擇放棄與抵抗的掙扎。

儘管Mectoub贏得了2016年徠卡獎,但Coten認為這項工作在法國本土尚未得到承認。「我認為這讓人不安。我被要求證明為什麼作為一個沒有阿拉伯血統的法國女人,要到一個阿拉伯國家拍攝。人們甚至問我有沒有睡過攝影對象,但我們卻從來不問男人為什麼要拍攝女人。」

無論是作品本身或著是Coten攝影師本人,這樣的舉動都帶來了不少話題,都值得讓我們重新去審視我們既有的成見。

Info│Scarlett Coten

一名法籍自由攝影師,因「Mectoub」系列作品曾獲得2016徠卡奧斯卡.巴納克(Leica Oskar Barnack Award 2016)國際攝影大賽冠軍。作品主題長期探索阿拉伯世界,過去曾花費數個月的時間在埃及西奈沙漠拍攝貝都因人,而有了叫做「Still Alive」高達2000張照片的系列作品。近期作品則是從2012年開始為期四年的創作,在中東地區所拍攝的「Mectoub」計畫,目前已經被展示在許多地方。

阿拉伯之春是西方媒體所稱的阿拉伯世界的一次革命浪潮,是指自2010年年底在北非和西亞的阿拉伯國家和其它地區的一些國家發生的一系列以「民主」和「經濟」等為主題的社會運動,這些運動多採取公開示威遊行和網絡串連的方式,其影響之深、範圍之廣使全世界十分關注,從2011年初開始至今尚未完全結束。

Text、Photo / 非池中藝術網