由Zaha Hadid建築事務所(ZHA)操刀設計、於2024年秋季啟用的香港商務大樓「The Henderson」,以洋紫荊花蕾含苞待放的流線姿態,及銜接鄰近遮打花園綠意的戶外藝術公園,在繁忙的中環圈起一方都市綠洲。「The Henderson」從建築到藝術展品都是焦點,包含上千種弧度構築的玻璃帷幕、ZHA在亞洲策劃的首座藝術公園、以「氣球狗」聞名世界的普普藝術家Jeff Koons珍稀紅色版本《Balloon Swan》⋯⋯以下一一盤點。

都市天際線中含苞待放的洋紫荊

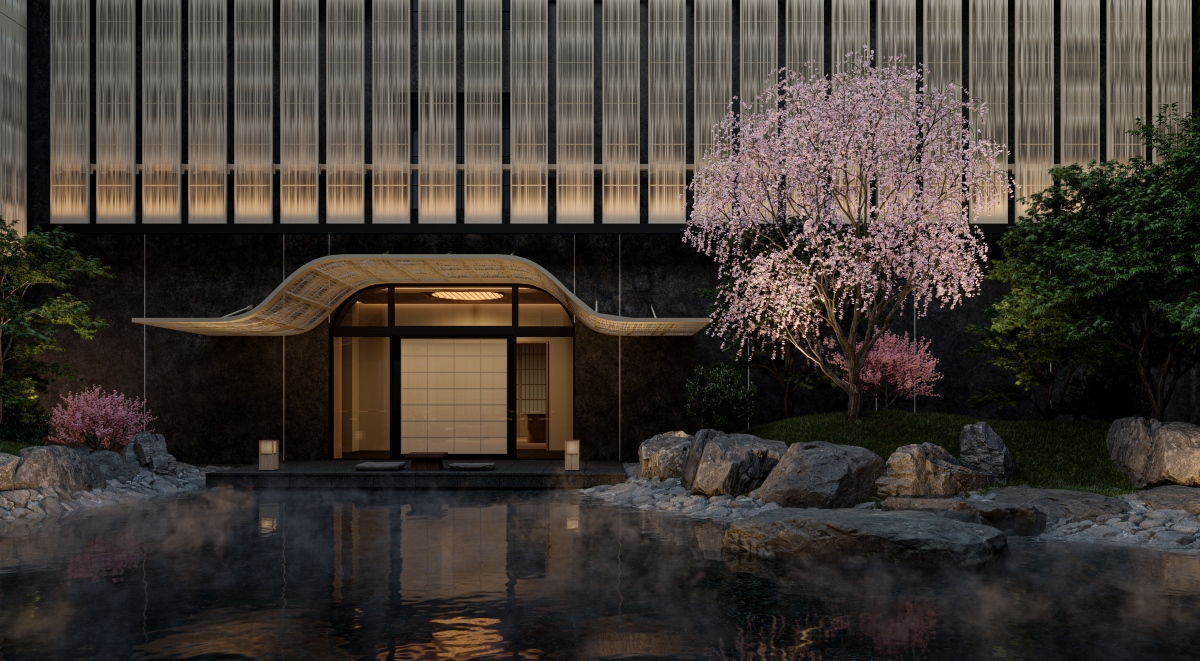

36層樓高的「The Henderson」,並非挑戰尺度規模的都會摩天大樓,而是因外型獨特及工法有所突破而吸睛。過去《La Vie》曾專訪Zaha Hadid建築事務所總監Sara Klomps,她分享道,團隊在設計初期便注意到基地附近的香港公園和遮打花園,在香港是十分重要且少見的一片綠意。呼應這片自然美景,「The Henderson」以「含苞待放的洋紫荊」為發想,模擬花苞的結構和層次,開啟與週遭環境的對話。

▍香港最寬敞的無柱辦公樓面

ZHA採用6大巨型支柱搭配一側面核心鋼結構,構築大樓如花蕾含苞待放的姿態,輪廓延續了Zaha Hadid標誌性的無直角、曲線設計語彙。整體結構為「The Henderson」樓內創造出大面積、便於彈性使用的無柱樓面空間,最廣達到26公尺*46公尺,在香港辦公大樓間數一數二;側面鋼結構則讓日光與戶外景觀得以流入室內。

▍四千片弧形玻璃構築壯觀幕牆

壯觀的玻璃幕牆由1千多種不同弧度、共4千多片弧形玻璃組成,由德國品牌seele根據香港濕熱氣候特製四層、雙層式弧形隔熱玻璃板,以過濾室外過多熱能。施工過程也由曾操刀多間Apple Store的seele團隊監工,從開箱視察、貼上抗UV膜、上吸盤嵌入鐵框,到利用特製活閂(toggles)做最後調整,皆是職人精神的體現。

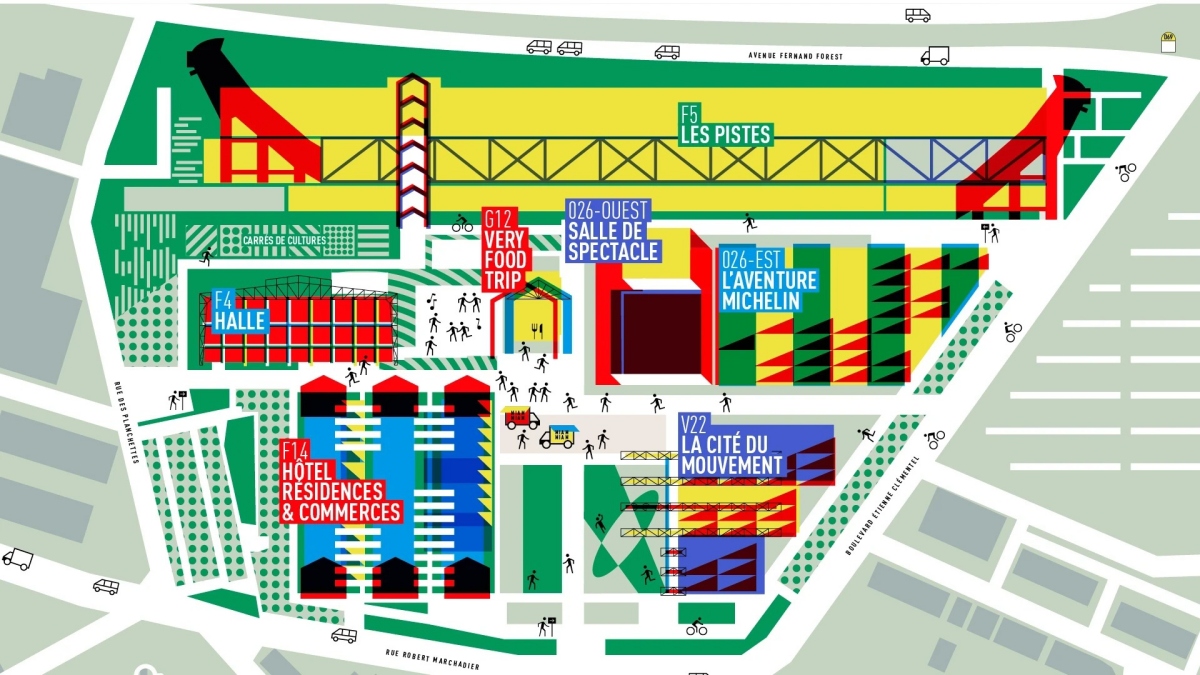

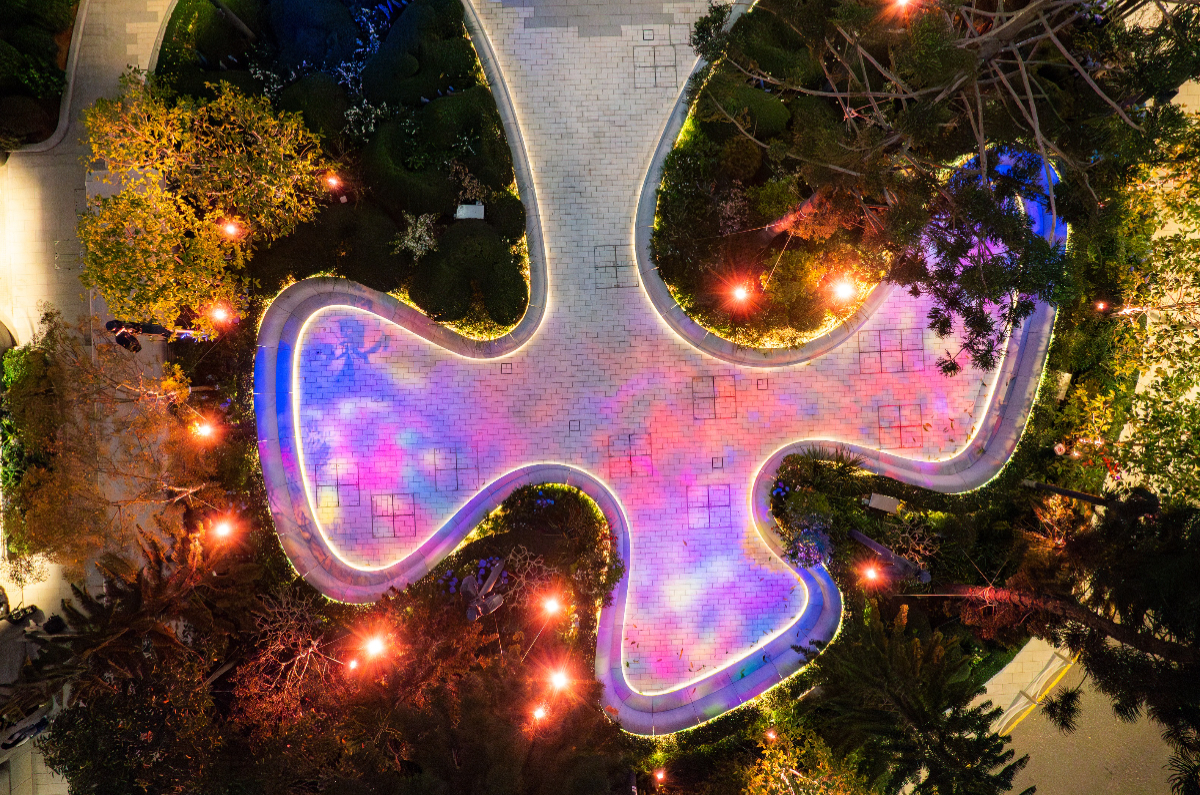

ZHA在亞洲打造的第一座藝術花園

為銜接「The Henderson」周邊難得的都市綠意,ZHA將建築本身架高,空下來的地面層種植花草樹木,並攜手景觀設計團隊Gillespies規劃藝術公園,設計延續「The Henderson」花朵般的有機曲線,集結國際及香港在地藝術家以自然為靈感,搭載太陽能、在地植物等打造的公共藝術作品,搭配特別設計的療癒音樂,在繁忙的都會心臟,構築一方綠意與藝術氣息交織的天地。這座公園免費對大眾開放,邀請人們在城市中與大自然產生共鳴。

▍太陽能驅動的呼吸之樹

花園中,美國藝術家Ned Kahn延續數十年來以藝術對話自然的創作語彙,帶來《呼吸之樹(Breathing Tree)》,這座約7米高的動態雕塑透過太陽能驅動,以懸挑的不鏽鋼樹冠、釋放清涼水霧的水漩渦、隨風輕輕擺盪的動態枝幹等,具象化風和水等自然能量,邀人們在都市的雨簾與鏡池之間,靜心感受自然氣息流動。

▍黃金比例幾何森林

常在作品中融入工程、數學、幾何概念的香港創作組合STICKYLINE,以大自然的分形結構及達文西筆下的黃金比例(1:1.618)為靈感,帶來《分形森林(The Fractal Forest)》,利用鏡面不鏽鋼包裹橡木,打造5棵依黃金比例打造的幾何樹木,呈現一片反射周圍環境的鏡面森林;裝置底部特別種植香港本地蜜源植物,吸引蝴蝶來此棲息,同時串連太平山、香港公園與中環海濱的綠色廊道。

▍兩百年大樹生命光影脈動

擅長結合光影與自然元素的德國數位藝術家Philipp Frank,藉《催眠夢境(Hypnotic Dream)》一作將自然萬物的律動轉化為光影和聲景。作品投射在花園內一棵200多歲的珊瑚油桐樹上,將隨著樹木的生命脈動即時演化,映照出自然界的流動與無常。

Jeff Koons珍稀「氣球天鵝」、Lasvit絕美花朵吊燈妝點

館內的藝術收藏也值得一看,三樓大廳有世界知名普普藝術家Jeff Koons的《Balloon Swan》坐鎮,這件高達3.5米的不鏽鋼雕塑以氣球天鵝為原型,透過鏡面拋光工藝,將輕盈與份量感揉為一體。值得一提的是,這是《Balloon Swan》系列中唯一的紅色版本,也是目前唯一在亞洲展出的作品。

位於地下室的《In Bloom》則出自捷克知名玻璃設計團隊Lasvit,其擅長將傳統波西米亞玻璃工藝與創新技法結合,創造出富術感的玻璃裝置。Lasvit延續建築的設計概念,以洋紫荊為靈感,利用近200件玻璃組件詮釋花朵盛放的姿態,燈飾每個組件的表面都經過不同工法處理,閃耀著獨特的虹彩金屬光澤。

最佳拍攝角度在這!

攝影迷想拍攝「The Henderson」,最佳取景角度在長江公園和長江中心對面的行人天橋,這裡相對位置高,能捕捉建築花朵般的優雅輪廓,襯著中環繁忙街景,更能為影像注入動感與層次。

The Henderson

地址|香港島中環美利道2號

The Henderson Art Garden

地點|香港島中環寳徑休憩花園(Lambeth Walk Rest Garden)