由已故傳奇設計師Zaha Hadid創立的建築事務所Zaha Hadid Architects,在全球各地創造了無數令人嘆為觀止的傑作,不斷超越人們對於建築的想像。這次,我們有幸採訪了事務所總監Sara Klomps,與她暢談在Zaha Hadid Architects中度過的二十五載職涯、如何巧妙讓建築融合當地文化語彙及地景,以及作為業界少數性別代表的經驗分享。

入行超過25年,見證Zaha Hadid Architect茁壯成長

在Zaha Hadid Architect(簡稱ZHA)工作超過25年的Sara,見證ZHA從一個小工作室成長為如今擁有近500名員工的事務所。多年來,她參與過的專案不計其數,包含義大利國立二十一世紀藝術博物館(MAXXI Museum)、2012倫敦奧運水上運動中心(London Aquatics Centre)、目前正在建設中的伊拉克中央銀行(Central Bank of Iraq),以及最新落成的香港商務大樓「The Henderson」等,她以高階領導者的身份帶領團隊完成各種開發項目,將一度被認為不可能實行的設計提案實踐落地。

走遍世界各地,如何讓建築融入城市地景?

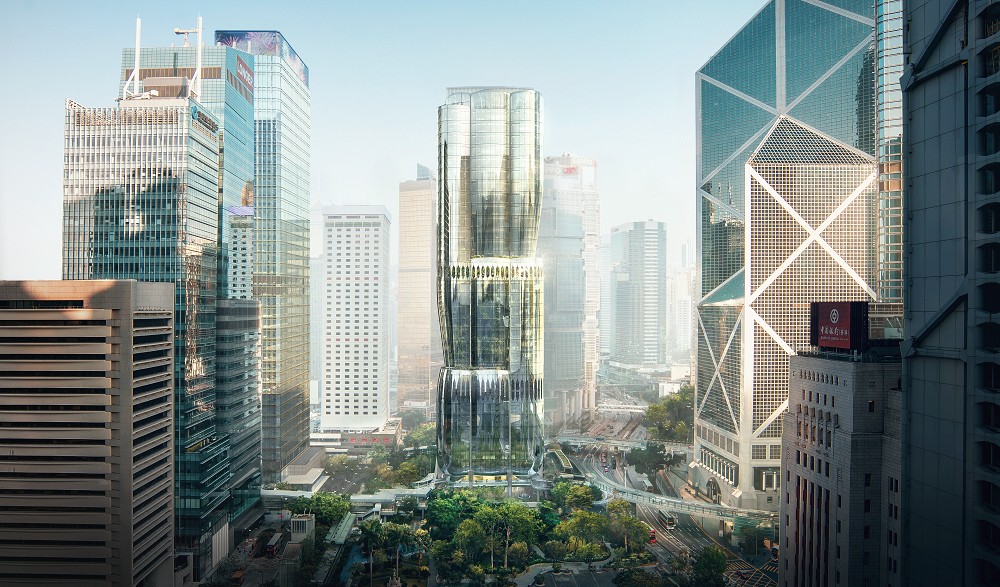

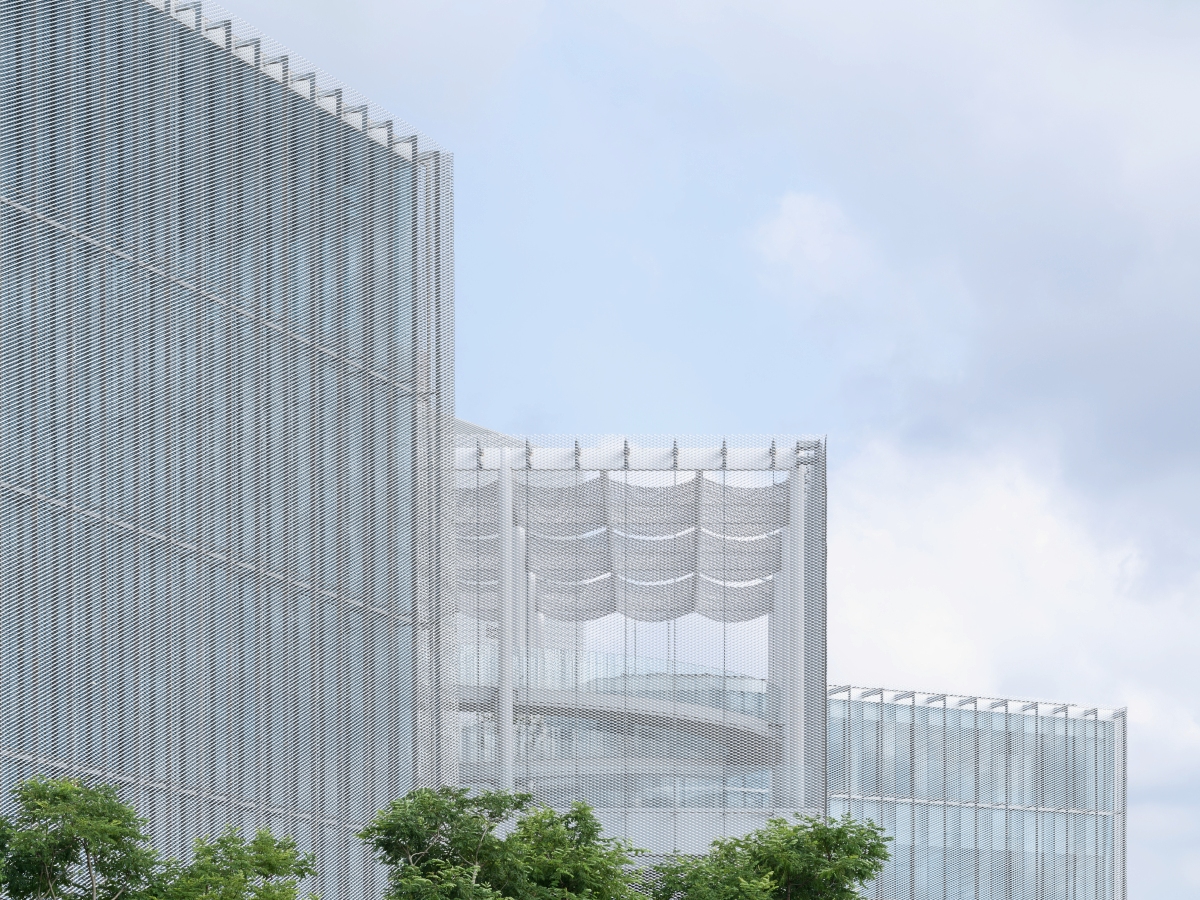

ZHA的作品遍佈全球各地,每個專案都必須針對當地背景、文化、功能需求以及技術來設計,才能讓建築無縫融入城市風景。Sara以即將在2024年秋季啟用的「The Henderson」舉例,指出在設計初期,團隊便注意到鄰近的香港公園和遮打花園,在這座繁忙的都市中,是十分重要且少見的一片綠意。為回應這片自然美景,「The Henderson」以含苞待放的洋紫荊為發想,模擬花苞的結構和層次,開啟與週遭環境的對話。

與大多數建築不同的是,「The Henderson」建築本身被架高,空下來的地面層延伸週遭綠意,種植樹木與花草,作為公共空間使用;曲面玻璃帷幕將室內與室外連成一線,打造現代都市與寧靜自然的獨特結合。除了地面層外,位於22樓的空中花園也提供豐富綠意和休閒空間,供企業租戶使用。

視覺風格不同,不代表建築語彙不同

「The Henderson」的弧形設計,是東方與西方、傳統與現代、幾何與流線的平衡,和該地區普遍方正的建築景觀形成對比,藉此展示香港的複雜性與多樣性。落成以來,許多民眾覺得「The Henderson」與外觀俐落的中銀大廈比鄰,顯得不協調而突兀,Sara反倒認為:「在建築語言的表達上,它們其實是相似的——因為它們都與城市中常見的典型建築有所區別。」正如Zaha Hadid曾說過:「構成整體美學的並非建築本身,而是建築之間的空間。」充分說明了Sara與團隊在設計時所追求的平衡與多元性。

“It's not the buildings, but the spaces between the buildings that make the composition.” —Zaha Hadid

包容多元、海納創意能量,才能有所突破

對於有著如此豐富歷練的Sara,我們也很好奇,作為一名女性建築師,在至今仍是男性主導的產業裡,是什麼樣的感受?Sara形容,「作為女性,我們常無法意識到自己所面臨的困難——因為我們早已習慣這些困難,並視之為常態。」她表示自己「很幸運」,身處在一個非常多元化的團隊,而Zaha Hadid本人在世時也十分鼓勵、認可每一位員工的貢獻。

Sara也透露,多元化的團隊和包容性的領導力,在建築領域中是非常寶貴的資產,因為不同的創意能量和思考方式,才能造就具有突破、創新力的作品;工作過程中總會有挑戰,但這些經歷也是成長的一部分,最重要的是「不要向他人的看法妥協」。

“ I believe we women do not see many of the hurdles we are being faced with because we are used to it and consider them to be normal.” —Sara Klomps

後Zaha Hadid時代的ZHA團隊

待在建築產業的二十多年來,Sara也注意到社會不斷變化對於業界的影響:「無論是看事情的角度,還是業主的需求,都隨著世代不同而有所改變。作為建築師,我們的責任是保持自我成長,才能滿足、甚至超越人們對建築的期望。」在後Zaha Hadid時代,ZHA持續擁抱創新思想與技術,以培育下一代優秀建築師與城市規劃師為己任、不斷超越自我為目標,致力藉由建築的力量,讓世界更接近理想的未來。