如果設計不只是美,那它還承載了多少意義與責任?設計師的身分又能做到多少事?從大型活動、藝術機構、非營利組織的視覺,到以自主創作回應社會議題,韓國設計工作室Everyday Practice將設計視為介入現實的途徑,希望製造出一些「摩擦」,引人重新看待習以為常的世界。

Everyday Practice由權俊浩(Joonho Kwon)、金慶喆(Kyungchul Kim)、金御眞(Eojin Kim)於2013年共同創立。3人是中央大學字體設計社團的好友,畢業後各奔東西,後又不約而同回到首爾。當時社會混亂且變動劇烈,令他們心想:「能不能透過設計,在規律中製造一個小小的縫隙,去談論那些對我們真正重要的事?」工作室名稱「Everyday Practice」便從這個問題誕生,他們不把設計視為商業模式或市場策略,而是一種能在日常實踐的態度,也引領了工作室的創作方向:「視覺實驗」與「社會參與」並行。

「從朋友轉變為工作夥伴的過程,確實有一些需要微妙調整的時刻。」權俊浩說,但最終這些差異都成為了優勢。他擅長處理結構、文字與概念,很自然地擔任起專案組織者;金慶喆個性細膩、耐心,善於結構化思考與開發網路系統;金御眞則非常直覺,對字體、色彩等有敏銳的感受力。

而除了他們3位,工作室還有約10位成員。相當重視工作室文化的他們,有著「週五早上一起吃早餐」的傳統,讓大家在輕鬆氛圍裡,分享近期專案或生活瑣事。嚴格遵守「早上10點到下午7點」的工作時間亦是文化之一,在此時間外,Everyday Practice不會處理任何工作或聯繫。即便時程緊迫或專案繁重,他們的心態並非「晚點加班就好」,而是「如何在有限時間內完成」。為確保工作效率,他們會避免不必要的會議與冗長的討論,並尊重每位同事的工作節奏,「若有人喜歡在安靜的早晨專心做設計,那我們便會刻意保護那段時間。」

媒材與訊息之間的緊密關係

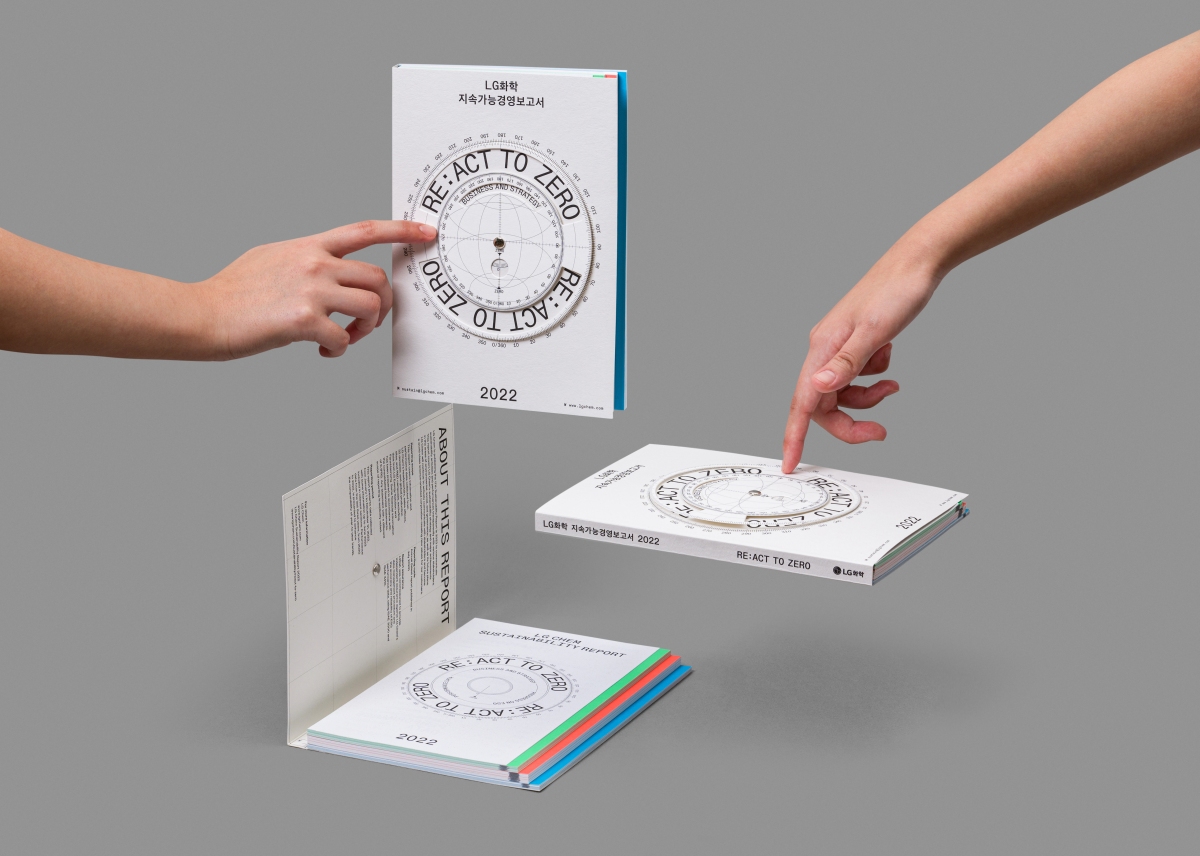

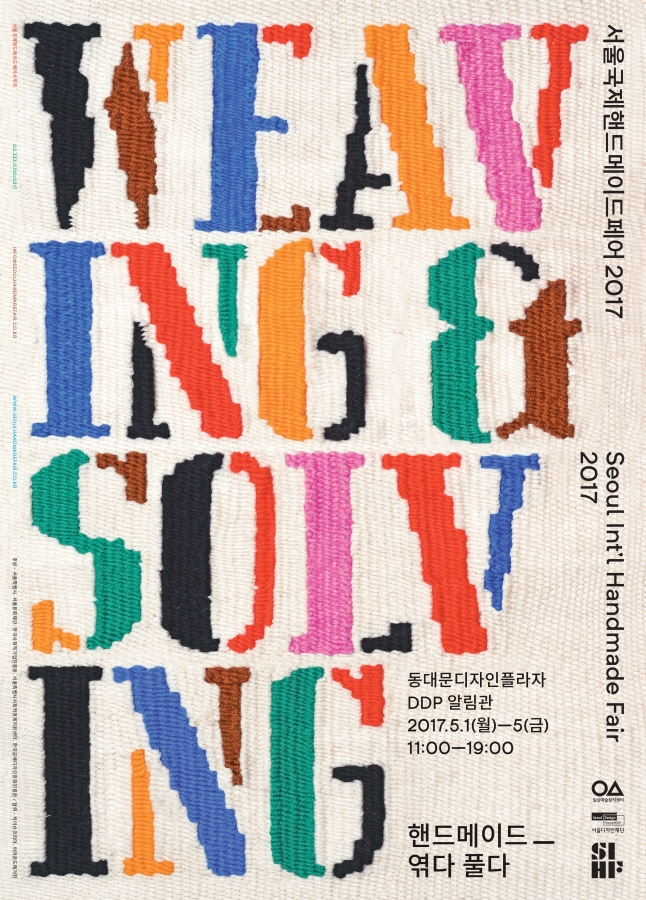

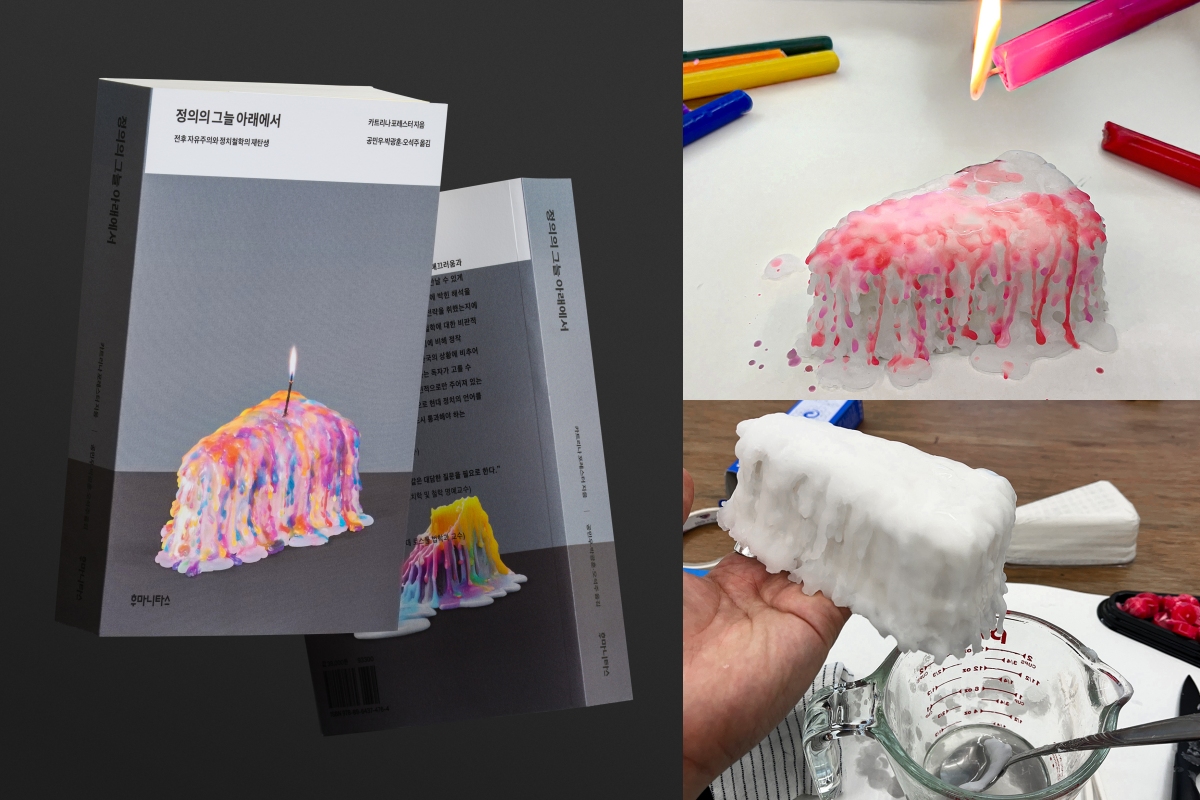

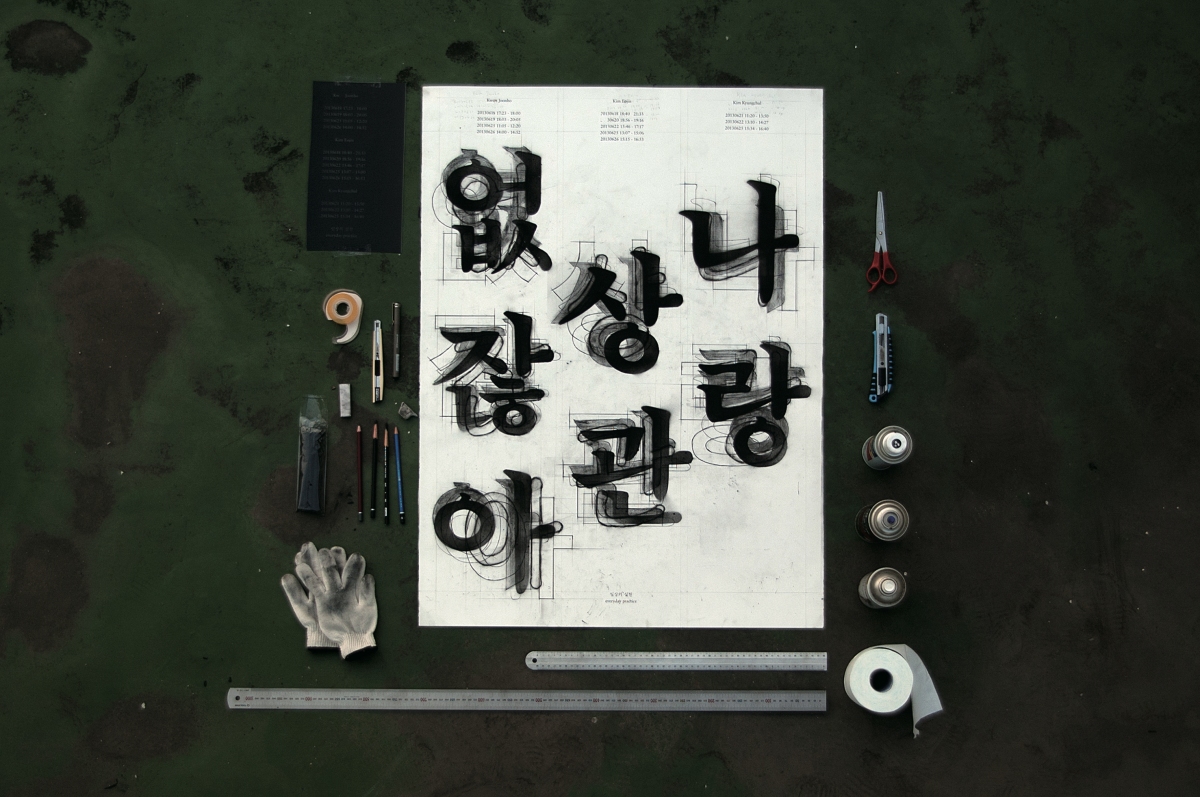

從韓國藝術節、首爾設計節等大型活動,到韓國國立現代美術館、國立中央博物館等藝術機構,都可見Everyday Practice的設計。他們的手法多元,類比、3D、AI、網頁、互動設計⋯⋯,會根據不同專案量身運用。「我們非常重視媒材與訊息之間的緊密關係。」Everyday Practice說,若專案講述的是勞動、人權或公平等直接關乎身體或感官體驗的主題,他們經常使用類比手法突顯其張力與意涵,例如以手織布料製成2017首爾國際手作博覽會海報;《在正義的陰影下》書封則做出一塊融化中的「蠟燭蛋糕」,隱喻正義分配與氣候危機。

針對需要規模化、實驗性、傳播性的專案,他們認為數位手法更有效。就像他們為「AG」字體研究所設計的網站,能直接與使用者互動;2021首爾城市建築雙年展的視覺識別與網站,則運用3D生成主視覺,並以動態呈現空間概念。

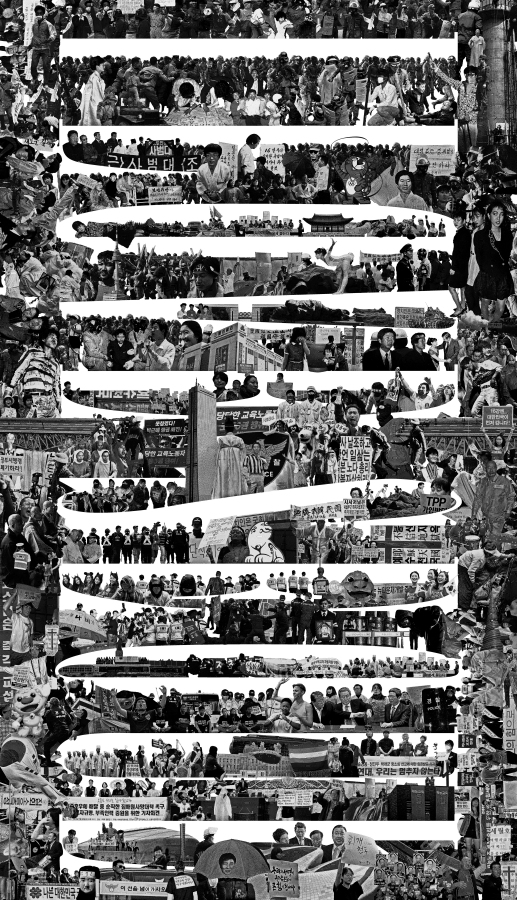

在眾多合作單位中,韓國綠色聯合無疑是別具意義的一個,亦是Everyday Practice創立後第一個客戶。他們說,當時組織內部沒有專職設計師,意味著他們得共同形塑一套能與公眾有效溝通的語言。「我們之間早已超越一般的『客戶-設計師』關係。」至今雙方已合作10年以上、產生超過50個設計,其中2016年的標語告示牌識別系統,Everyday Practice將聯盟代表性的議題以圖像和顏色區分,還設定好字體、字級,讓每張告示牌具有視覺一致性,一改過往社會運動標語臨時製作、訊息不清的問題。該設計更於2019年,被英國V&A博物館的韓國設計典藏。

圖像或結構最終在支持的世界是?

不難發現,Everyday Practice的客戶以藝術機構和非營利組織為多,而他們也從創立之初就確立:不和「無法認同其行為」的對象合作。「這不只是政治立場或個人喜好,而是關乎如何對待人、如何使用權力與資源,以及在過程中是否存在剝削或排斥他人。」權俊浩舉例,假設客戶希望傳遞具社會意義的訊息,卻在內部剝削員工,或在性別議題毫無敏感度,那他們便會選擇不與其合作。「設計不只是表面的視覺包裝,設計師也必須對作品背後的內容與倫理負起責任。」

但在現實中堅持這個原則並不容易,甚至會與生計衝突,「即便如此,我們認為設計師不能放棄這個問題:你的圖像或結構最終在支持什麼樣的世界?」不過他也提到,現實中的倫理判斷並非黑白二分,一間公司可能同時捐款公益又破壞環境。面對這樣的狀況,他們會思考能否與這個「矛盾」對話,「我們並不期待任何組織是完美的,但我們能分辨對方是否意識到缺失,並願意改變。但如果我們被要求掩蓋矛盾、用設計粉飾太平,就會堅決拒絕。」

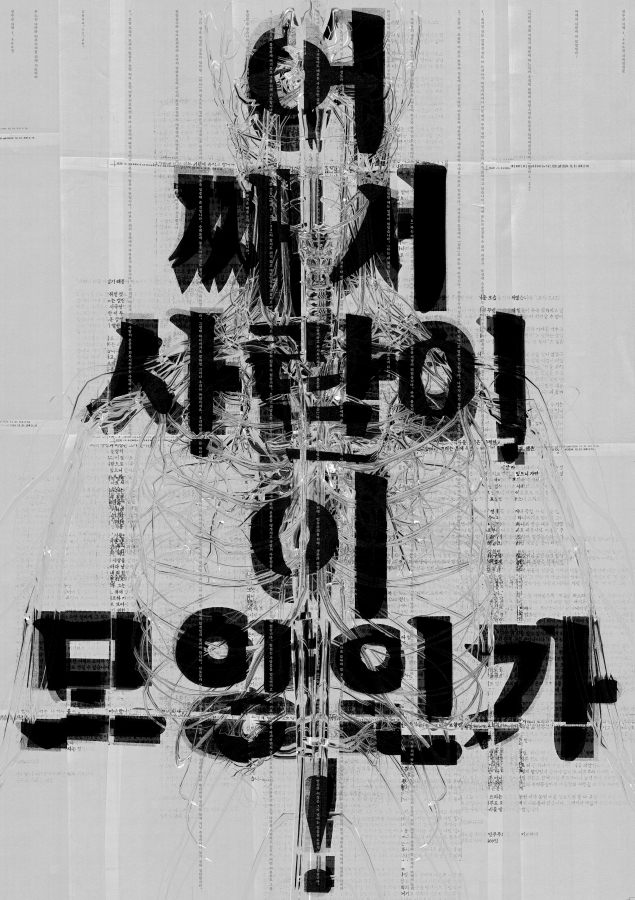

當艱難的真相化為視覺

將設計視為日常實踐的他們,也不斷以設計師身分回應、參與社會議題。2014年世越號船難,3人花了很長時間質問:設計師究竟能做些什麼?「我們非常小心,不想反應過快,但同時也意識到,回應太慢同樣是不負責任的。」同年,他們在光化門廣場架起鐵製圍欄,用黃色絲帶綁上「沒有人應該因坐上那艘船而死去」的韓文字。這件自主創作,使他們接到了存放罹難者檔案的公共空間「416記憶存放所」識別系統專案,並延續裝置上的黃絲帶字體作為標準字。之後他們陸續參與「416基金會」、家屬證言刊物、罹難者房間攝影展、2024年的10週年展覽等相關專案。這讓他們發現了自主創作與設計工作的關聯,也思考「當將艱難的真相轉化為視覺時,設計師承擔了哪些責任?」

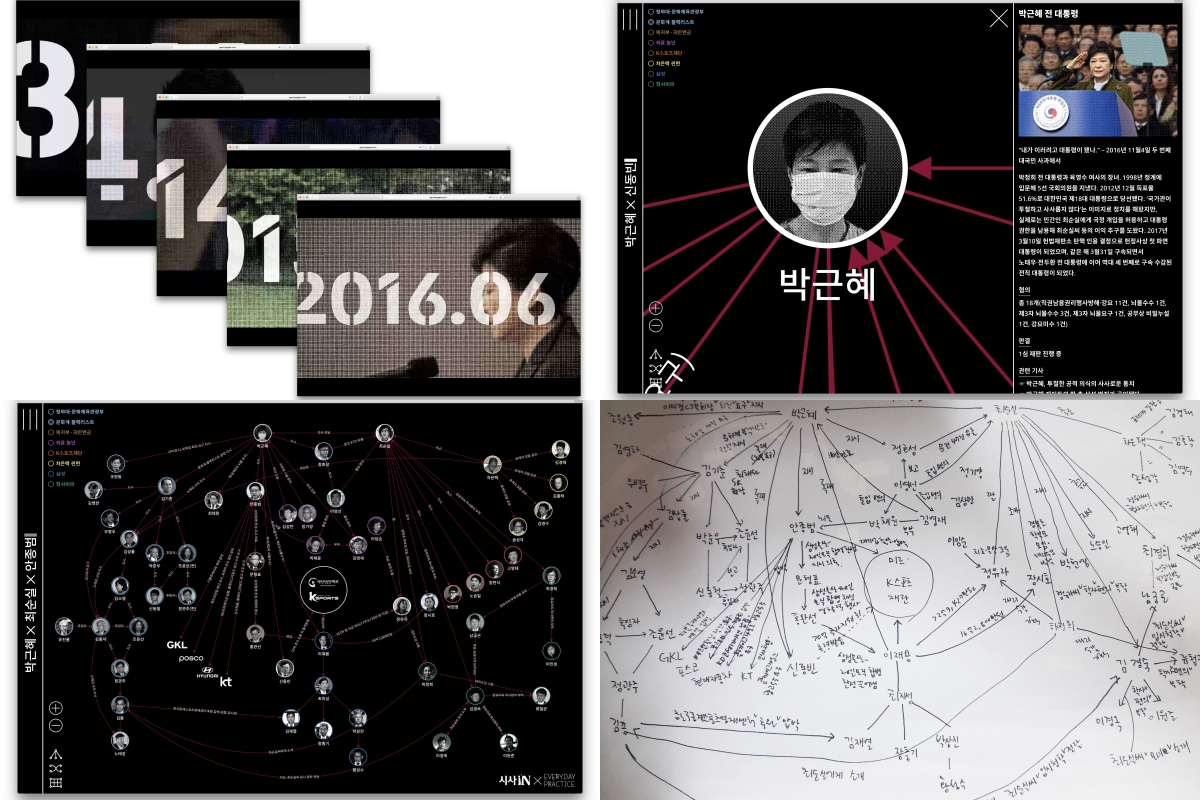

2016年,時任總統朴槿惠爆發「閨密門」干政案、遭彈劾下台。由於此案涉及的人物、機構、事件繁多,許多民眾難以掌握全貌。2017年,媒體《SisaIN》與Everyday Practice合作,將龐大資料梳理成邏輯清楚的網站。點進網站,會看到一張張像素化的照片,搭配日期不斷推進的時間戳記,「我們希望設計中立地呈現事實,又能傳達強烈力量。」他們解釋,像素化隱喻了被扭曲的真相,同時又像新聞常以馬賽克遮掩人臉—是一種保護,也是一種批判;精確的時間戳記呼應「時序」的重要,「對於敏感的政治議題,事件的解讀會隨時間不同而產生劇烈變化,因此我們將時序設定為網站體驗的核心軸線。」

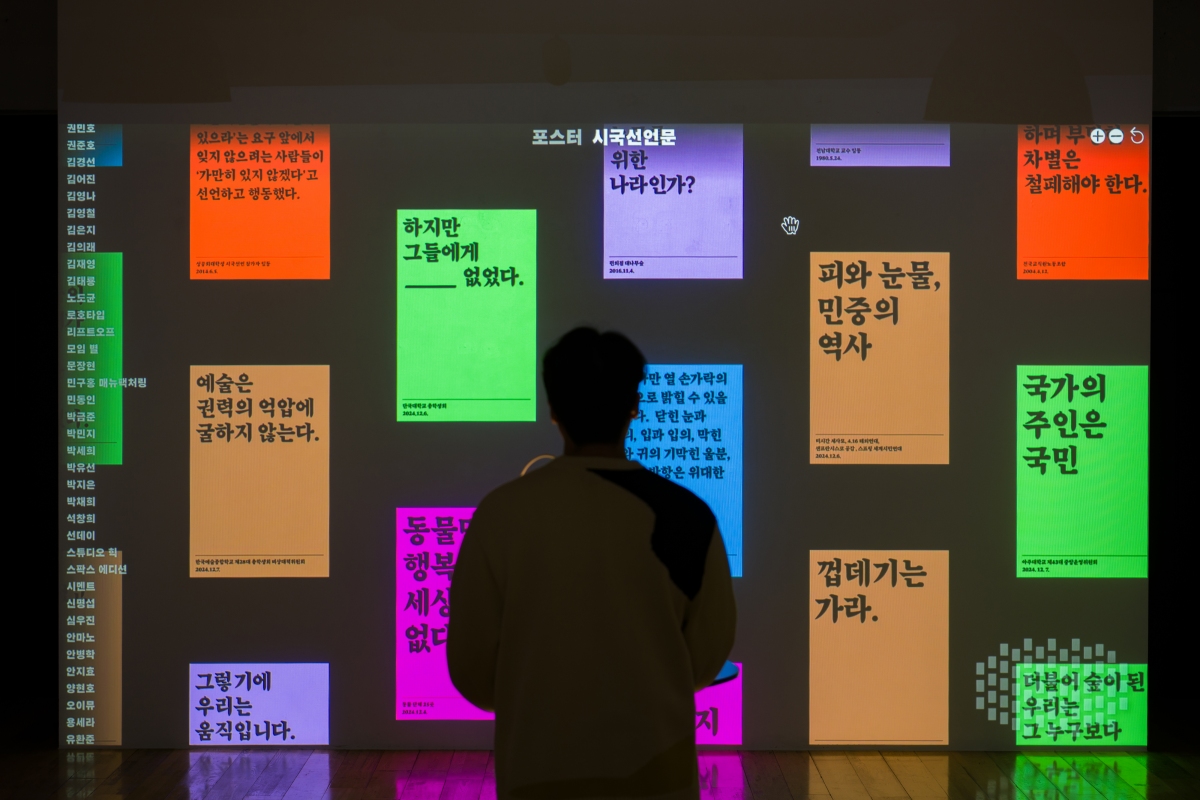

2024年底,時任總統尹錫悅宣布緊急戒嚴,當晚大批民眾聚集於國會大廈,直面軍方捍衛民主。「當我看見街頭坦克的影像時,心中湧現一股尖銳卻具體的震驚感:歷史正在倒退、重演。」權俊浩形容這批民眾的舉動,是「任何個人都無法獨力完成、由群體勇氣創造的離奇瞬間」。因此不同於過往的自主創作,他們想用視覺捕捉並傳達「團結感」,於是發起「時代精神」海報設計計畫,在3天內獲得63個設計團隊響應。每組團隊設計的海報不僅透過網站展示,更舉辦實體展覽,展期得到的捐款也全數捐給相關公民運動團體。

唯有人類才有的深思熟慮

對Everyday Practice來說,每件做過的設計並非「已完成的結果」,而是「仍在進行的提問」。因此他們在2023年舉辦創立10週年的同名展覽,將過去的作品以現在的脈絡重新詮釋。過程中他們意識到,對設計的重心從「結果」轉向了「過程」,也不再執著訊息的精確度,更在意設計如何被感受。

而面對現今的AI議題,他們透露,目前已開始在工作中實驗各種工具,尤其是網路專案,以往需要工程師協助的功能,現在已能自行探索與執行。透過AI生成的程式碼、版面與動畫結構,也能快速將模糊的想法轉為可運用的素材,「重點不是AI取代設計想法,而是加速想法實現的那一刻。」

但他們同時注意到,AI生成的視覺看似精緻,卻有種微妙的疏離感,缺乏某種語境或情感上的清晰度。「最終,人類與AI的差異不在『產出』,而在『態度』。AI可以生成上萬張流暢、印象深刻的圖像,但唯有設計師才能回答:哪張圖真正具有意義?」他們相信,設計師的角色不僅是創造圖像,更在於感知社會細微的變化、張力與情緒;設計不只是視覺的編排,更是一種脈絡式的、情感的,甚至倫理的行為。「無論AI如何進化,它無法真正承載矛盾、擁抱曖昧,或基於特定世界觀做出深思熟慮的選擇。這些,仍然屬於人的領域。」

Everyday Practice

由權俊浩、金慶喆、金御眞共同創立的平面設計工作室。是一個小而緊密的設計社群,專注於思考設計在當下現實世界中的角色。雖以平面設計為基礎,卻不局限二維框架,不斷嘗試多元的設計方法,從實驗中汲取養分,延伸至未來的創作。

文|張以潔 圖片提供|Everyday Practice

更多精彩內容請見 La Vie 2025/10月號《韓國設計特搜》