零售業變化之快,建築卻該歷久彌新——Longchamp位於紐約SoHo的旗艦店由英國設計鬼才Thomas Heatherwick於2006年操刀構作,時隔近20年,品牌再邀其進行煥新改造。從覆蓋Longchamp標誌性綠色的丘陵樓梯、如顏料沿柱傾瀉而下的地毯,到致敬當地工業歷史的裸露紅磚牆面,這座名為「La Maison Unique」的獨特空間揉合建築、戲劇與工藝美學,且不再以商品陳列為主軸,而是邀請來訪者駐足、坐下、互動交流。

美國紐約曼哈頓SoHo Spring Street 132號,一棟造於1936年、佔地9,000平方英尺的工業風建築,於2006年首度由英國知名設計師托馬斯海澤維克(Thomas Heatherwick,下稱海澤維克)憑極具前瞻性的「La Maison Unique」概念,為法國品牌Longchamp構作出一座顛覆傳統的同名概念店。

時隔近20年,海澤維克再受品牌之邀,在延續原始風采的基礎上,以嶄新視角融合獨到設計語彙、人本敘事精神與自然優雅的品牌底蘊,二度演繹這處位於紐約市中心的經典地標。如眾所知,海澤維克工作室(Heatherwick Studio,海澤維克於1994年創立)承攬全數專案皆由「提問」出發。那麼20年前、20年後面對同一空間,探尋的又分別是什麼樣的答案?以下讓我們從2006年初建的內部結構體看起,再接著欣賞2025年人們整體購物習慣顯然有了巨大改變的當下,由設計者本人所詮釋的新裝。

時尚小知識|Heatherwick x Longchamp合作起源

海澤維克與Longchamp的合作始於2004年攜手打造的Zip Bag——整個包身全由螺旋狀拉鍊構成、拉開後容量翻倍擴張的獨特包款。巧妙結合趣味性與功能性的設計使其一推出便大受歡迎,成為當時備受追捧的時尚單品。兩年後,Longchamp便將更具挑戰性的任務交給了海澤維克,即為品牌第100間門市構作一個大膽而開創的空間「La Maison Unique」旗艦店。

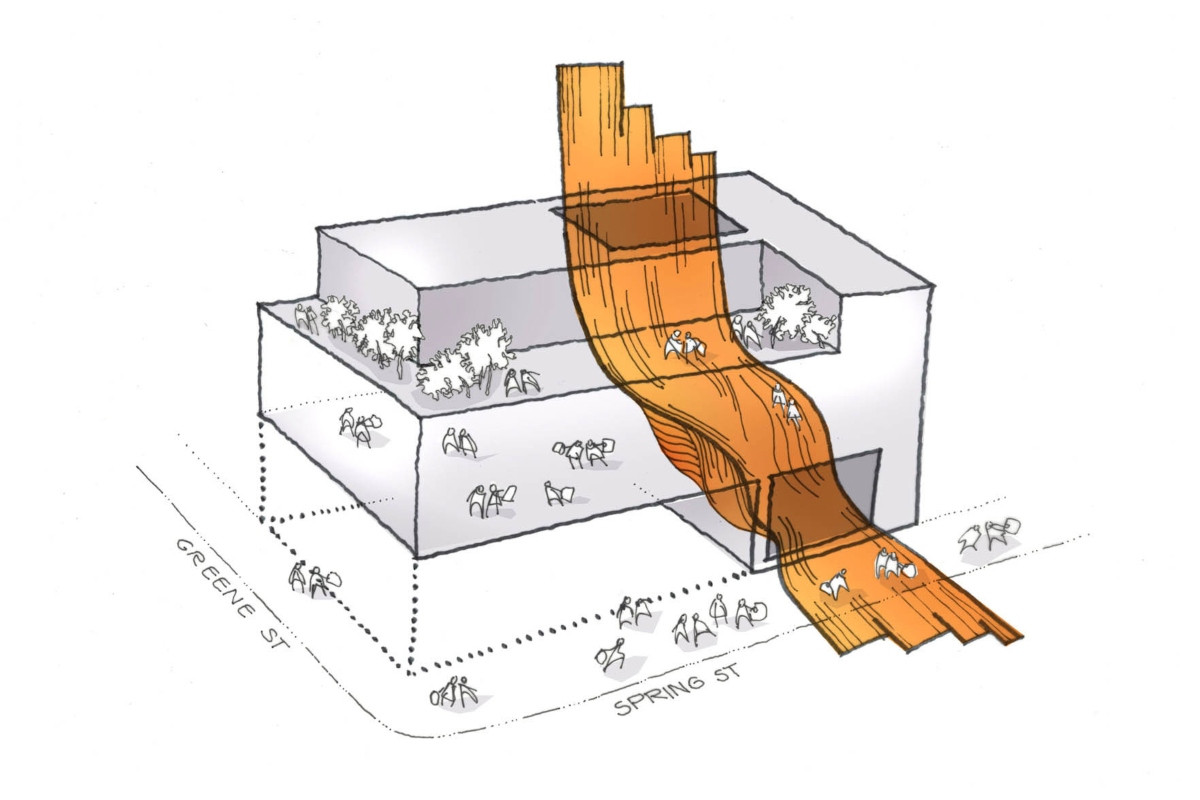

2006年初建|如何引導人們從狹窄入口向上走?

據Heatherwick Studio合夥人暨團隊負責人Neil Hubbard所言:「在Heatherwick Studio,每個專案都是從提問出發。SoHo精品店的出發點是該如何引導人們從狹窄入口向上走?這個答案,最終轉化為一種建築式的風景:一座如緩坡般的樓梯,頂端充滿雕塑感的層架設計則像一份視覺上的獎勵。」順應這幢30年代建物原有的樣態,海澤維克用一條垂直中空結構貫穿其中,自天窗引入自然光,給予訪客向上探索的無形提示。

■ 貫穿建物的垂直中空結構:以「絲帶步道」為核心,藉天光為指引

而這條結構的核心為一座「The Landscape」裝置,以55噸熱軋鋼材塑造成絲帶般蜿蜒的步道,串聯入口與位於二樓寬敞的主要空間。大範圍切割的梣木天花板、以飛機檔風玻璃為靈感的欄杆如布料飛揚,精巧而富啟發性地揉合建築、戲劇與手工藝的美感。

2025年再造|零售業變化快速,建築如何歷久彌新?

在網路如此發達的現代,線下線上的此消彼長是不可逆的趨勢。實體店購物「體驗」的再造,於是成了此次翻新的主要著力點:透過精心設計的裝飾,營造探索、款待和交流氛圍;一面延續2006年的建築張力,一面展望更符合當代品味的全新視野。

■ 不再側重陳列與銷售,轉而著眼感知與交流

新設計優雅回應建築的原始結構,那道如鋼筋絲帶般蜿蜒垂墜的標誌性的樓梯,率先以Longchamp經典綠色調重新詮釋,引導人們緩步而上,似登一座和緩丘陵。來到二樓,豁然開朗的展售間喚醒如家中客廳般溫暖熟悉的聯想,綠色漩渦狀地毯從頂天圓柱朝周圍不規則漫延,恰有顏料從天花板傾瀉而下,流淌於木地板上的錯覺。同時,裸露的紅磚牆向SoHo的工業歷史致意,而巴黎式的美韻則由設計師Raphaël Raffel於1970年代設計的復古可頌沙發、Heatherwick Studio的弧形家具,以及藝術家David Nash的橡木雕刻作品注入整體空間。全展售間都經過重新配置,不再以傳統商品陳列為主軸,而是邀請來訪者駐足、坐下、互動交流。

改造後,更充足的自然光與街景耀入開闊格局之中,通透明亮的氛圍油然而生。亦處處可見巧思與幽默,好比窗上的螢光綠Longchamp騎士標誌,亦或一樓牆上由藝術家André創作的詩意塗鴉,皆賦予空間靈動生命力。

後續增建的三樓同樣設有展示間,並外拓花園露台為整趟體驗增添層次,重新定義了人們對購物的感知與情感連結。

能見證La Maison Unique概念店歷經時間而演進,很令人振奮。零售業變化快速,但建築應該歷久彌新。我們想創造一個既大膽又溫暖、既活潑又永續的空間,一間讓人願意久留的都市公寓。——Heatherwick Studio合夥人暨團隊負責人Neil Hubbard

2025年5月20日,在Longchamp行政總裁Jean Cassegrain的話語中,La Maison Unique概念店於紐約SoHo原址重新開幕;不只向Longchamp一路以來對創造力的傳承致敬,亦展露並進一步強化品牌與藝術、設計的深厚連結。

「這次的改造Thomas Heatherwick重新構思了空間的核心,並為我們對零售體驗的思考注入嶄新能量。如今的零售早已不只是功能導向,而是更強調情感與體驗。那道充滿活力的綠色樓梯傳達出動感與節奏,而David Nash的橡木雕塑等裝飾,則平衡出靜謐與永恆。這場真實感與活力之間的對話,定義了全新SoHo精品店的風格,每一個細節都為空間增添了溫暖、驚喜和個性。」

托馬斯海澤維克(Thomas Heatherwick)

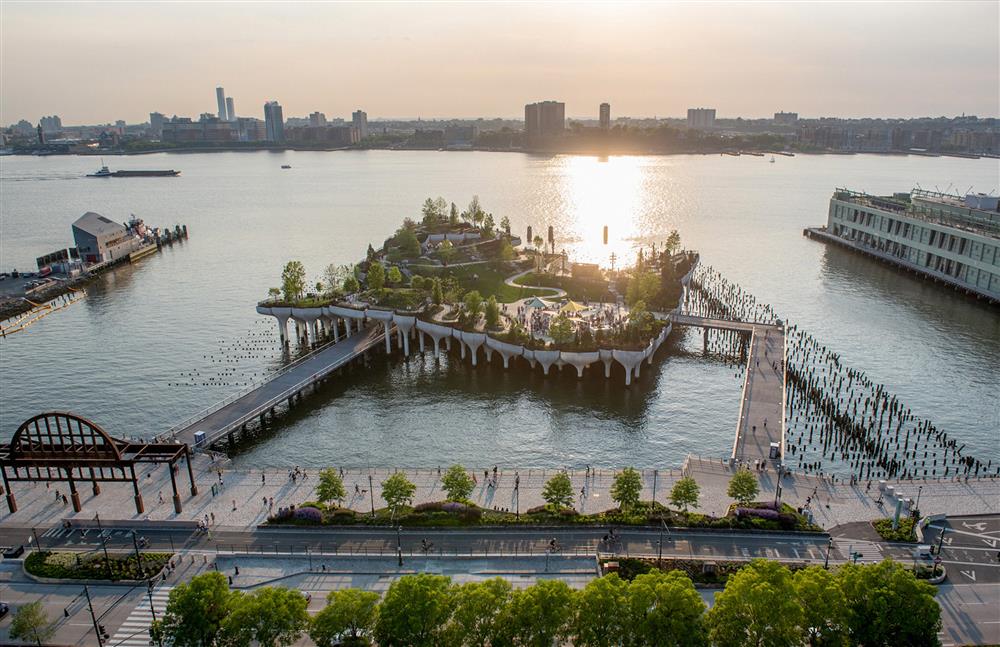

受譽為當代最具創造力的設計師之一,海澤維克以重新定義人們對公共與私人空間的體驗而聞名。過去30年中打造過諸多世界知名的地標建築,包括美國紐約Vessel觀景台和Little Island漂浮島公園、南非開普敦Zeitz MOCAA當代藝術博物館、Google加州和倫敦總部及重新設計的倫敦雙層巴士。作為同名工作室Heatherwick Studio的創辦人,海澤維克領導著橫跨倫敦與上海,由250位建築師、設計師與工匠組成的創意團隊,作品涵蓋建築、城市規劃、產品設計與雕塑。他曾獲英國女王頒授司令級英帝國勳章(CBE),並獲英國皇家藝術學會「皇家工業設計師」頭銜,目前正在全球10個國家同時推進超過30個設計項目。創作始終圍繞「以人為本」的設計哲學,並著有《人本建築:一位匠造者的世界建設指南(Humanise: A Maker’s Guide to Building Our World)》一書,書中呼籲結束無趣、無感的建築形式,讓設計回歸以人為本的初衷。

*《La Vie》2025年4月號曾專訪這位大師,點此看精彩內容。

Longchamp

自1948年創立以來,Longchamp從生產皮革包覆的煙斗起家,逐步擴展至旅行配件、手袋、成衣、眼鏡、鞋履等領域,致力打造兼具品味與實用性的生活風格體驗。現任創意總監Sophie Delafontaine延續品牌法式優雅基礎,並以自身對巴黎女性的獨到見解為傳統注入新生命,形塑自在流暢、自然真我,充滿「生活樂趣(Joie de vivre)」的當代女性格調。