無聊的建築有害人的身心?Thomas Heatherwick在《人本建築》一書中抨擊了20世紀以來現代主義建築的弊端,在繁體中文版出版之際,這位建築鬼才親身談論他的新書,並分享怎樣的建築才有趣,並且具有人性。

2023年,Heatherwick展開「人本化」(Humanise)運動,共同推動的紐約創意團隊Uncommon Creative Studio透過AI生成軟體輔助,將深受大眾喜愛的地標建築「篡改」成無聊建築,於是白金漢宮、愛丁堡城堡、倫敦塔等等,皆化作輪廓方正、色澤慘淡的現代主義國際風格。這不禁引人好奇,他們在訴求什麼?Heatherwick解釋,「我們一直被大量缺乏特色的公共場域所包圍,每當我與一般人交談時,他們都會點頭表示認同。」人本建築的核心理念,在於創造能啟發人們與周遭環境互動的空間,讓人們珍視並追求更好的環境品質,而非僅僅將它們視為可隨時替代的消耗品。「從工作室成立之初,我就更多地將我們的工作視為解決問題,而非表達自我,因而在每個專案中,我們都致力於深入挖掘表面需求背後的根本問題。」現代主義建築的主導,正是他所認為的一大問題。

現代主義建築的無聊危機

二戰後百廢待興,大量的重建與住房需求急須滿足,Heatherwick並不否認現代主義建築解決了當時迫切的問題,可現代主義建築大家柯比意所提倡的直線造型和大量生產、美國建築師Louis Sullivan的「形式追隨功能」、德裔美國建築師Ludwig Mies van der Rohe的「少即是多」,與奧地利現代主義建築先驅Adolf Loos的「裝飾即罪惡」等等概念,劇烈影響建築思維,儘管建築潮流前撲後繼,但包括在後現代主義、粗獷主義建築之上,現代主義的影響實然揮之不去。其中,Heatherwick認為不能忽視建築過程不可避免的商業層面。「商業模式愈加優化,為了追求更高的利潤和效率,剝離了一切可以省略的元素。然而,從人性角度來看,這反而導致了效率的降低。」他補充,150年前的開發商和建築商建造數百萬幢住宅,但當時觀念仍在建築中融入人性化的裝飾細節。然而,前一世紀的現代主義建築的敘事成為他們減省成本的嶄新證言,「這使他們得以將那些細節視為無關緊要的、可有可無的開支,而非創造人性化空間的必要元素。」

許多建築設計落入單調、失去活力的窠臼之中。Heatherwick在書中舉證幾篇科學研究論證,平淡無聊、缺乏感官刺激的環境對人的身心與幸福感有所損害。他提到,英國維多利亞和喬治亞時代的樣式書(pattern book),曾提供視覺系統給予設計者變化裝飾的參考,這在現代主義時代被屏棄了。而他認為當代要有嶄新的樣式書,那麼靈感可以取自哪?「我總是在各處尋找靈感,這就是為何我的工作室裡充滿各色物品——從樂器和珠寶製作工具,到彈簧、梳子、巧克力模具,甚至還有矽膠披薩——每一件物品都可能蘊藏有用的線索。」

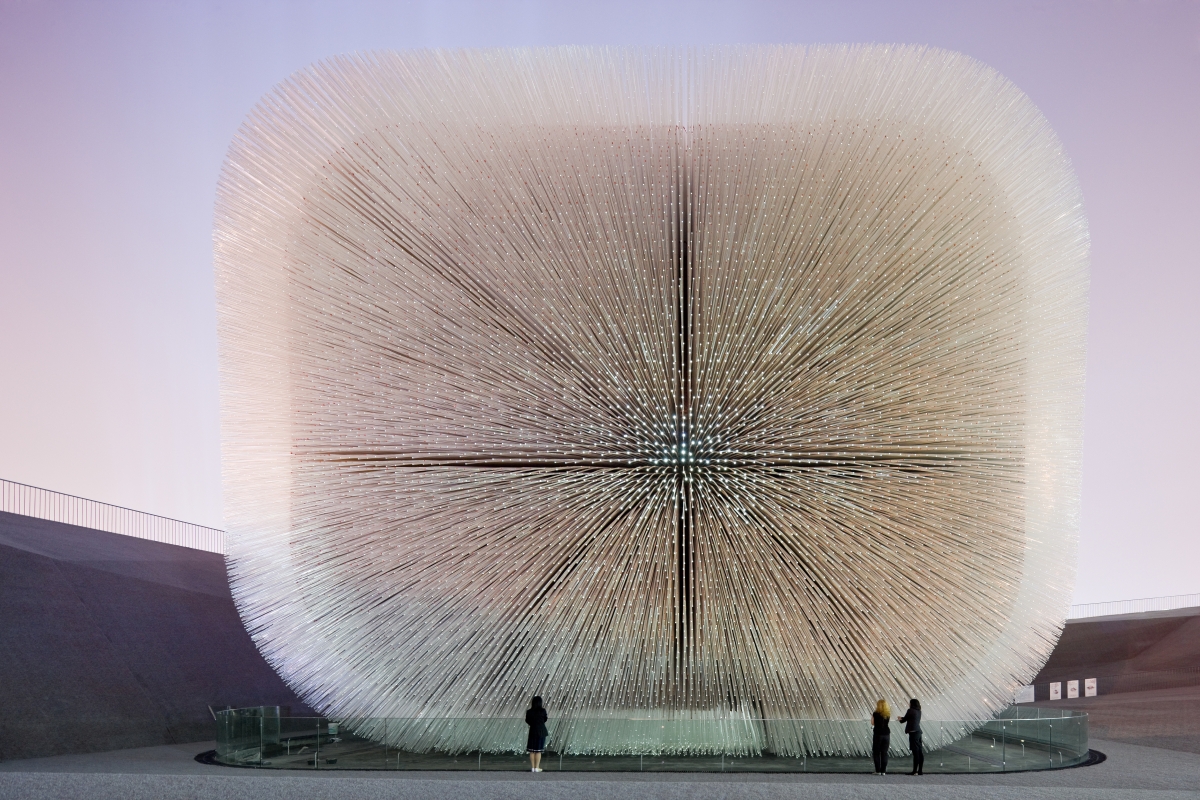

這些成為自然造型的「種子聖殿」(Shanghai Expo 2010 British pavilion)和中國Xi'an Tree(2025)、受印度階梯井系統(step-well)啟發的紐約Vessel(2019)等建築造型參考,「靈感並非僅存在於我自己腦海中,它們源於與委託方、合作者和團隊的對話交流。我最喜歡的是當我無法確定一個專案靈感的確切來源時——那種感覺像是一種共同的發現。」例如,倫敦國王十字區購物中心卸煤廠(Coal Drops Yard,2018),在經具有遠見的城市規劃師建議後,如同「親吻」的兩棟獨立建體屋頂在空中交匯的結構因而成形。

情感機能讓建築重返人性

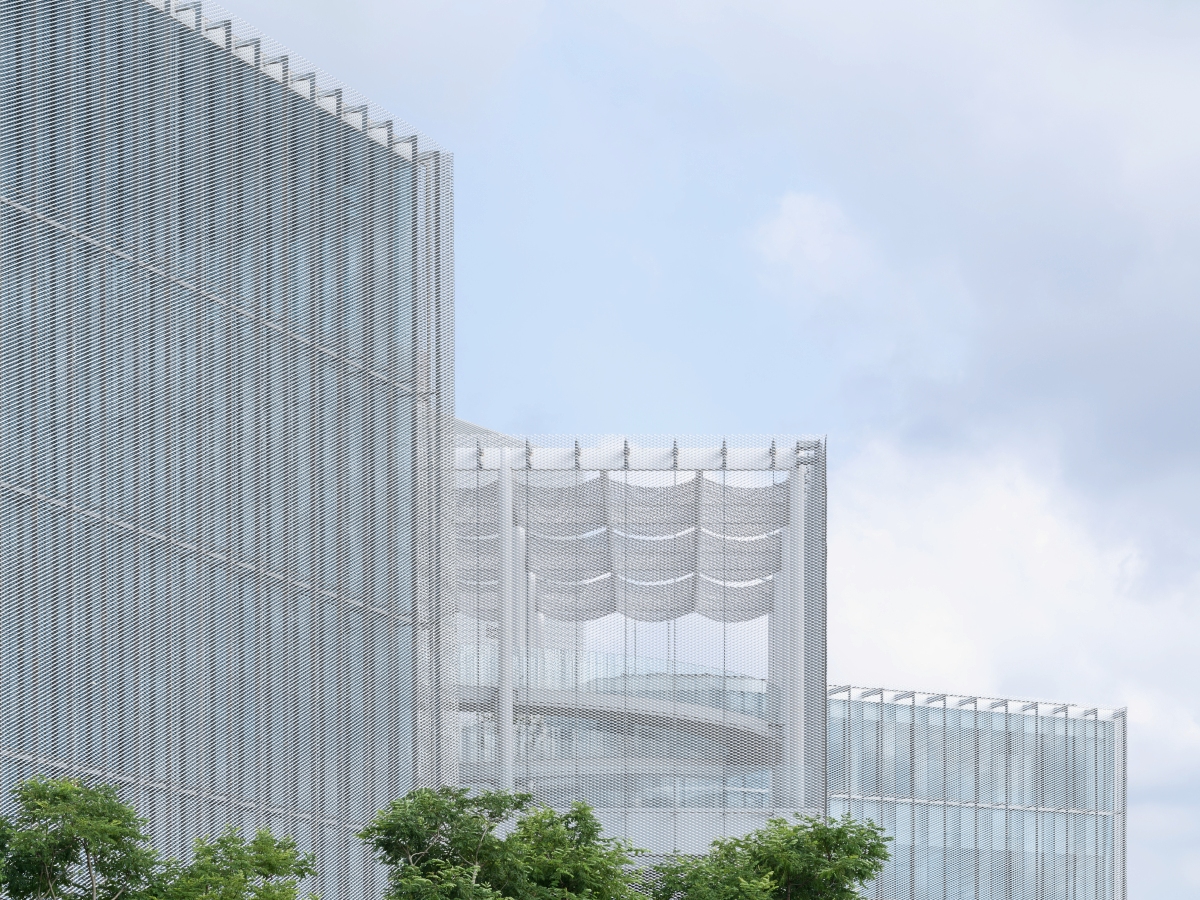

Heatherwick在書中,提倡人本化的建築必須提供足夠的「情感機能」,其中他進行種種針對建築立面的探討,並衍生出3種視覺距離(城市、街道和門前)等概念。為此可能需略微增加預算投入,可他認為人對空間的敏感性從來都存在,建築應更多回應人對複雜感官刺激的需求。即便在預算限制下,也能激發出創新解決方案,例如新加坡南洋理工大學教學中心「蜂巢」(The Hive,2015)便是透過巧思找出設計與施造的創意解法。「我們怎能不將文化融入建築外觀呢?我們需要充滿歡樂、引人入勝的城市營造,尤其是在那些我們無法逃離周圍密集建築的城市中心。在這些地區,任何建築往往都高聳矗立,在環境中留下深刻印記,因此它必須為社會做出某種貢獻。」

某種程度上,Heatherwick設計的作品外型都相當醒目,但這並非他的目標本身。他強調,並非所有建築物都要有不尋常的造型才能引人入勝。就如同大規模建造住宅的時期(尤其是英國)只是簡單的方盒子,卻仍擁有人性化 的細節。「令人驚訝的是,我們現在是多麼渴望任何能引起共鳴、具有特色的事物。」

這些多是從視覺出發,但並不代表要忽略其他人體感官的重要性。Heatherwick提到工作室中最喜愛的物品之一:鹽磚。它被放在田野中給山羊提供礦物質養分,數千隻山羊以小小舌頭舔舐著、鑿刻出溝槽,最終形成宛如沙漠岩石的紋理。他解釋,儘管書中先以「視覺」為切入點(當代世界如此受視覺宰制),但他們團隊實際上也相當關注建築中人們會觸摸到、卻常被忽視的元素。例如,道路交叉口的觸感應鋪設,以及電梯按鈕和扶手,如在倫敦奧林匹亞展覽中心改建案(Olympia London,預估2025年開放)中,將文字造型轉化為電梯按鈕的設計。他強調,人類皆具有「圖形識別」(pattern recognition)的能力,但大多數人一生都在建築物中經歷著重複、劃一的元素。

「建築設計往往過度強調宏偉壯觀的特色,卻忽略了真正重要的細微之處。這正是我們專注於小細節的原因——那些能夠創造意義、引發驚奇或帶來幽默感的元素。」相較於大型建築的整體成本,這些精心設計的製作成本相當低,卻能創造出豐富的互動機會。「如果設計師能對這些熟悉的元素做出小小的貼心改變,在人們認為只有大事物才重要的、意想不到的地方展現關懷,就有機會溫暖人心。」

有趣的設計重塑建築公共性

當前AI等科技正經歷突破性發展,Heatherwick也在書中提到不少建築師正嘗試的、深具想像力的AI生成設計。對此他補充,所有技術都是工具,AI亦是,但很難想像AI能夠如同人類去愛、去關心、投入,並真正做出有趣的決策。「我對此非常樂觀,如果將AI與富有想像力的人類思維結合起來,我們就能講述一些真正有趣的故事。」在他看來,AI不失為增進建築人性化的手法。

今年Heatherwick受邀擔任首爾城市建築雙年展的策展人,方才公布10組入選創作和社區團隊,將來自市民的聲音帶進展會中。他分享,這些團隊都熱衷於將日常建築與當今城市面臨的重大社會問題——孤獨、團結、分裂和歸屬感——連結起來,也都透過建築外觀提出實際且挑戰人們既定印象的解方。「有時我們忘記建築是公共生活的背景。作為設計師,我們必須意識到這是一個巨大的責任,並記得要自問:『這些建築每天能為過路人提供什麼?』」

英國設計師,1970年出生於倫敦,24歲創立同名工作室Thomas Heatherwick Studio(今名Heatherwick Studio)。作品橫跨多個領域,從建築到家具,都以嶄新、原創、符合人本為特色。致力於讓我們周遭的世界更加歡樂,更有吸引力。作品包括倫敦雙層巴士、2012年倫敦奧運聖火台、美國加州谷歌灣城景園區(Bay View)、紐約「小小島」(Little Island)漂浮公園等。

文|吳哲夫

攝影|Hufton+Crow、Iwan Baan、Michael Moran for Related-Oxford、Qingyan Zhu、Raquel Diniz

圖片提供|Vessel