有「建築女爵」之稱的扎哈哈蒂(Zaha Hadid),作品常揉入大量曲線設計,打破建築方正剛硬形象,賦予其自由奔放的幾何美感,而她所創立的扎哈哈蒂建築事務所(Zaha Hadid Architects,ZHA)團隊,也承襲了這項標誌性風格。2022年3月,ZHA在阿聯沙迦的建築作品「BEEAH企業總部」正式揭幕,其與沙漠地域呼應、宛若沙丘的獨特外觀引人注目。

歷時九年打造、眾所期待的ZHA阿聯新作

BEEAH集團總部座落於阿聯沙迦,經營方針尤其注重「可持續性」,主要發展環境相關、廢料管理等業務,觸角亦延伸至再生能源、綠色動能、交通系統、教育等領域,盼能以可持續性為基礎,並利用數位與智慧化科技賦能,為未來社會提供對環境更友善的生活方式,同時提高中東與北非地區的生活質量。2013年,BEEAH展開新總部建造計畫,競圖由當時仍在世的Zaha Hadid與其團隊拿下,歷經9年繁複工程,終在2022年3月底正式啟用。

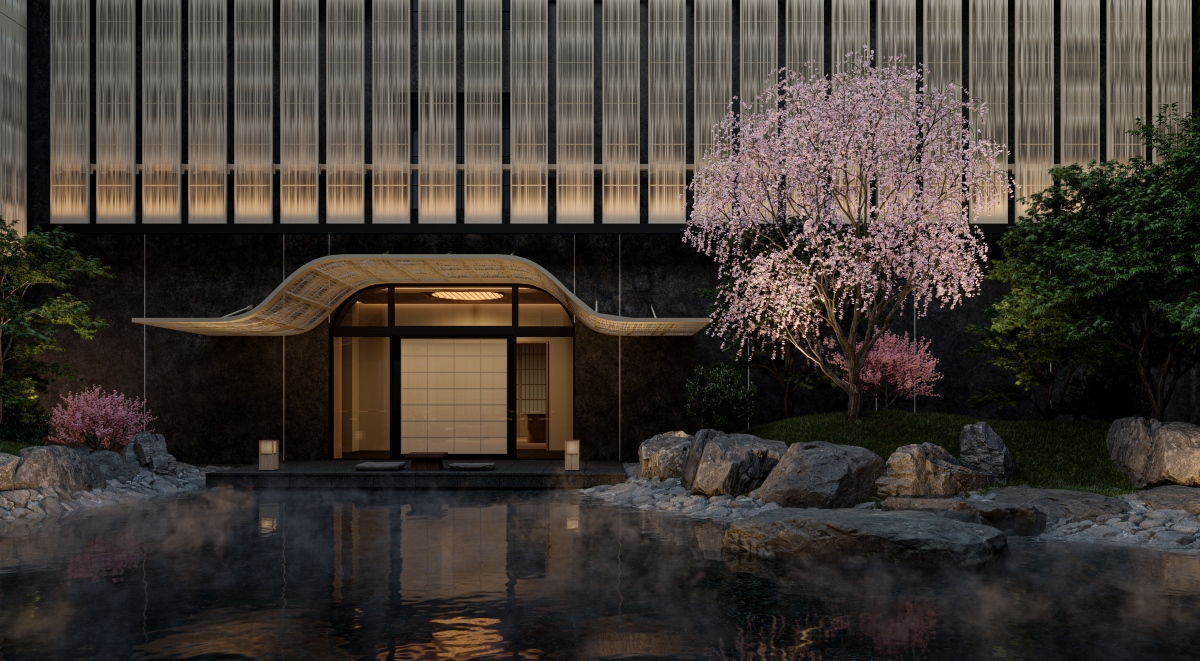

ZHA以沙丘景觀為靈感設計

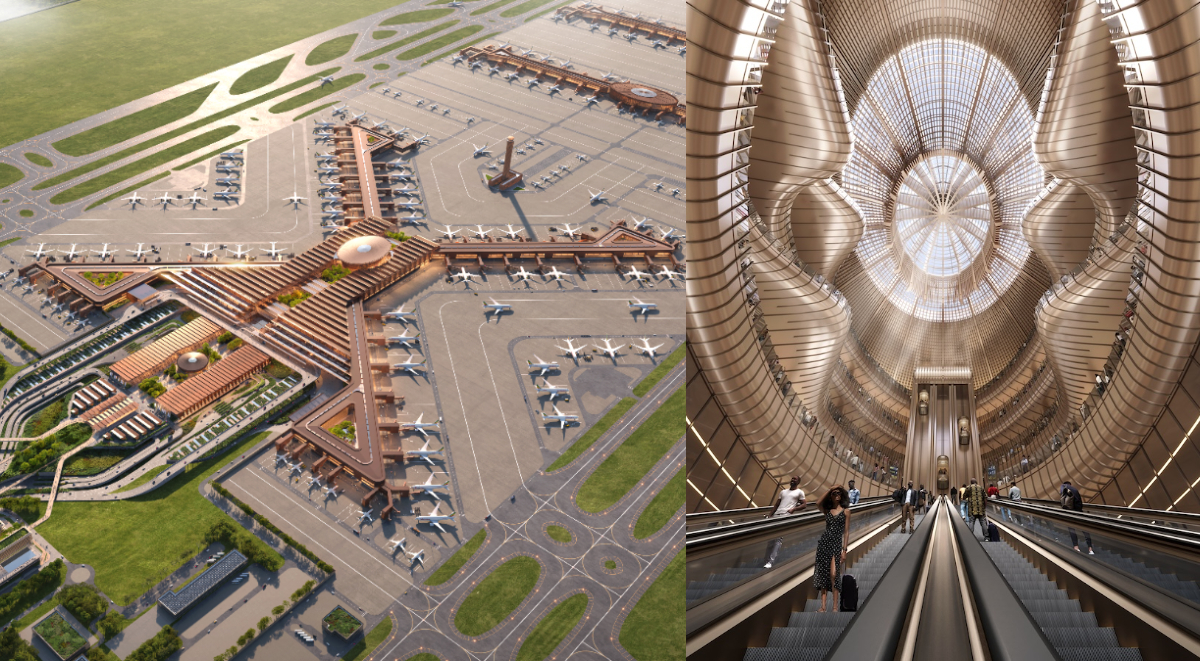

建築外觀方面,ZHA自總部基地周圍的沙丘景觀汲取靈感,運用團隊最具代表性的曲線元素,呈現一系列相互連通、具流暢輪廓的量體,而這面積達9,000平方公尺的沙丘狀建築,濁灰色外衣與沙漠環境相呼應,視覺上亦兼具未來感,回應著BEEAH強調「前瞻性」的經營眼光。

順應沙漠環境、強調可持續性的綠色建築

視覺外觀是構築好建築的要素之一,但軟硬體設施能否提供使用者適切體驗,並適應當地環境條件也至關重要。沙漠氣候炎熱乾燥、日曬強烈,ZHA盡可能最小化建築被玻璃覆蓋的面積,防止室內暴露在嚴酷陽光之下,並在外部裝設玻璃纖維增強混凝土面板,達到調節內部溫度的效果。

此外,總部中央設有被ZHA團隊稱為「綠洲」的中央庭院,以及帶有三角形開口、挑高15米的圓頂大廳,除有助於自然通風,也可將自然光線引入;值得一提的是,建築整體的開口處都經過ZHA精心定位,為的就是要減少玻璃材質的運用,達到讓適量光線流入同時避免內部過於悶熱的目的。

為實踐可持續性,整體建築由太陽能電池陣列供電,另設有過濾系統處理污水,盡可能讓資源循環利用以減少能耗;不僅如此,智能管理設施也被帶入建築內,其可根據時序與樓內人數,自動調節室內溫度與照明強弱。而BEEAH總體設計也受美國綠色建築委員會(USGBC)認證,符合LEED白金級標準,為未來世界的工作場域樹立了值得借鏡的模範。

資料、圖片|Zaha Hadid Architects、archdaily(攝影:Hufton+Crow)