奈良美智在台十年巡展「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」,第5站將前進嘉義縣新港文化館25號倉庫,展期自2025年12月12日至2026年5月17日。本次除了延續前一站的繪畫、素描、攝影等作品,更首度展出奈良美智重新詮釋的經典畫作《凋謝的花(2020版)》。

奈良美智巡展前進嘉義縣

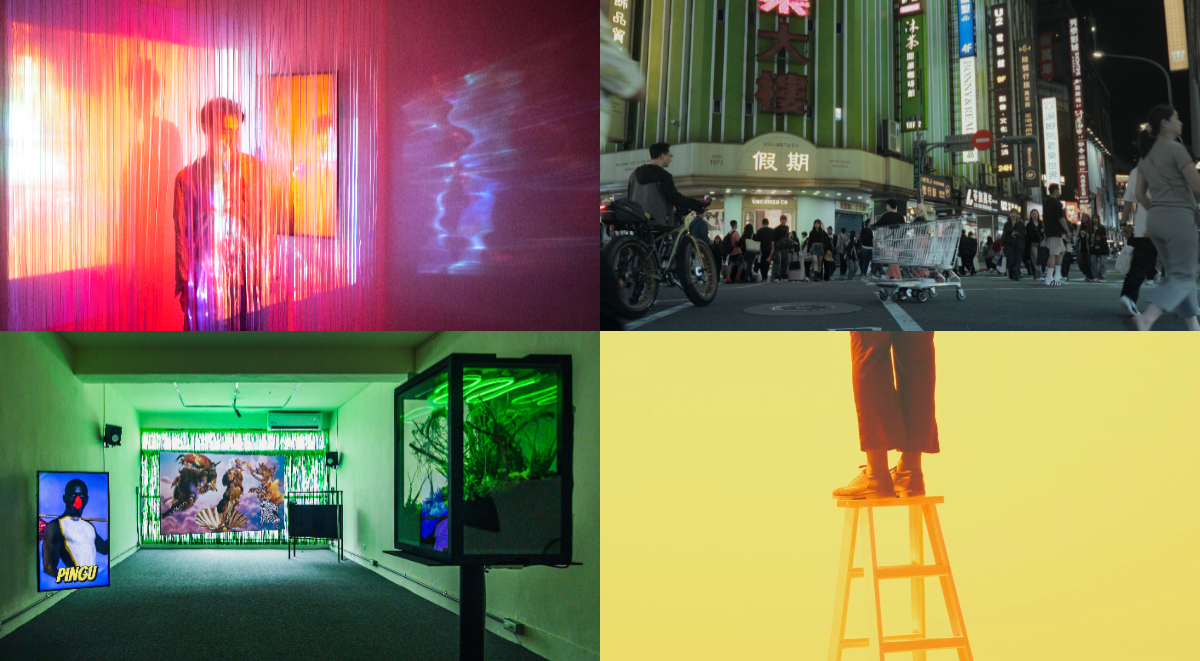

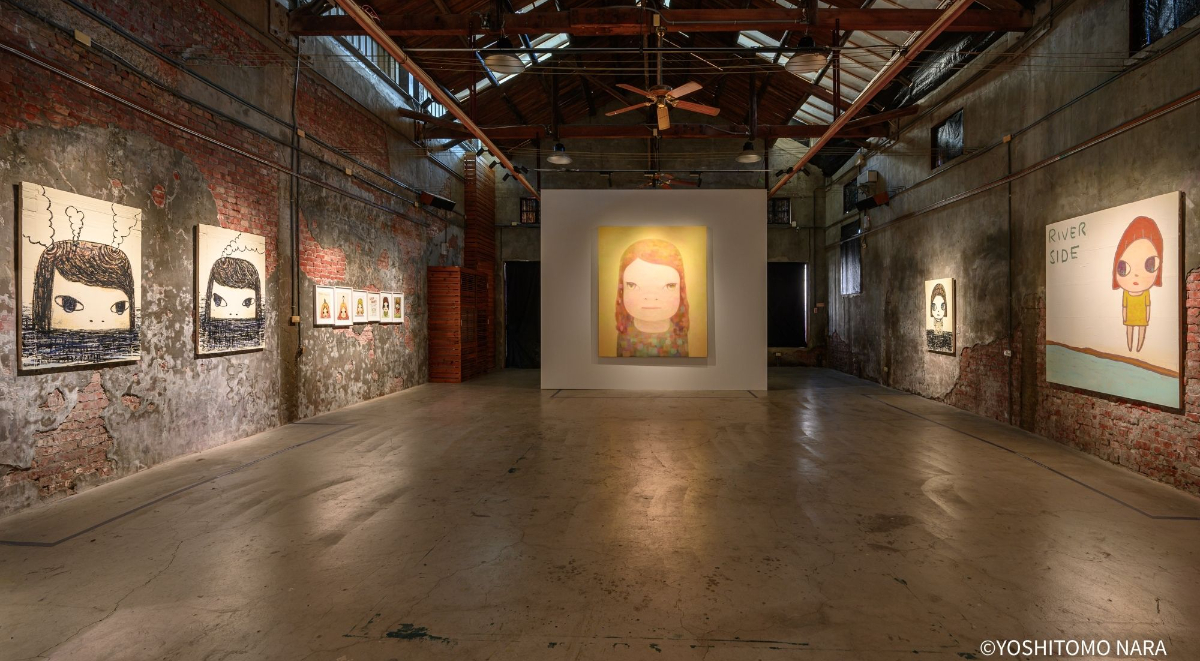

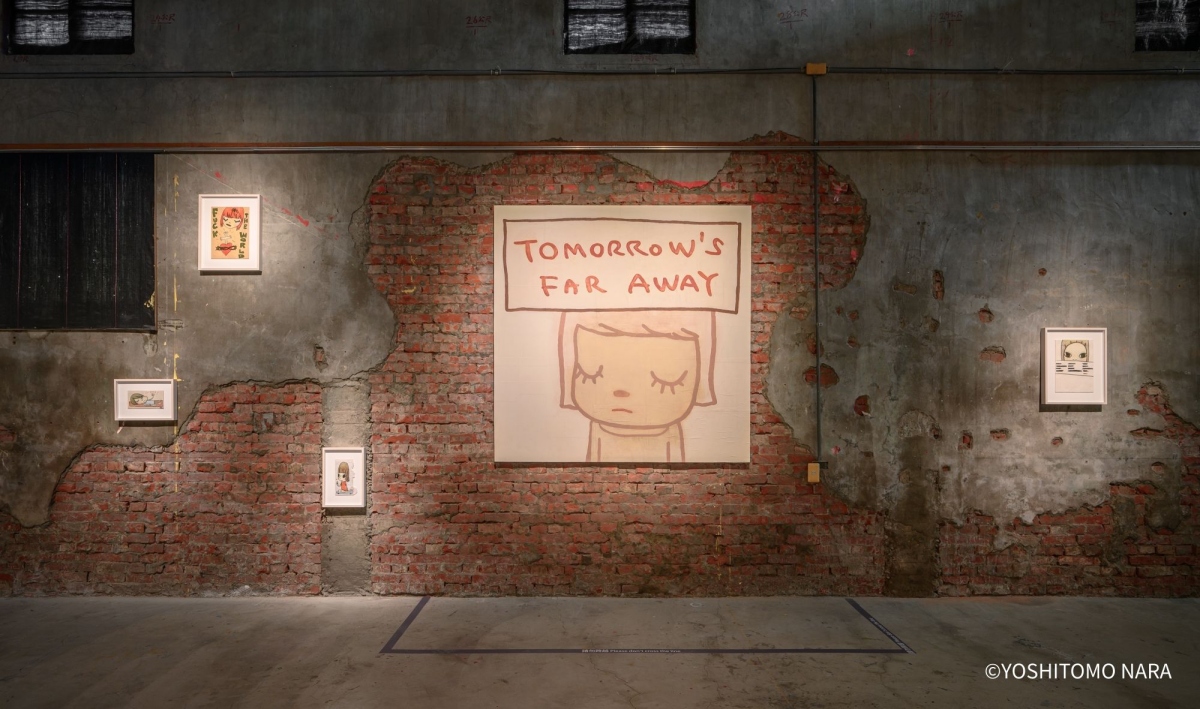

文化總會與奈良美智基金會共同主辦的「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」10年巡展計畫,自2023年啟程,走過高雄、澎湖、屏東、金瓜石,第5站來到嘉義縣新港文化館25號倉庫,本次展覽共呈現72件作品,包含大型繪畫、攝影、陶器、奈良美智在台南隔離期間的創作,以及早年旅德時期的素描等,其中,以1994年同名作品為基礎,重新詮釋的《凋謝的花(2020版)》,更是奈良美智首次帶來台灣展出的大型畫作。

展覽選址農業興盛的嘉義縣,名稱巧妙運用「回家」和「回到嘉義」的雙重意涵,奈良美智形容:「以日本來說,就像是我出生長大的東北地方一樣。」據說青森縣生產的蘋果佔了日本六成比例,而且青森蘋果出口高達70%皆是運往台灣,「我想台灣的朋友,可能也都吃著我家鄉老爺爺、老奶奶辛勤種的蘋果!」

磚造老倉庫化身展場

展覽建築原為新港鄉農會所興建的第25號倉庫,奈良美智透露自己對這樣的空間格外有感,「因為我第一次在自己的故鄉青森縣辦的大型展覽,也是在磚造的老倉庫裡舉行的。」因為展場原本是倉庫,為了保留原本的使用意象,工作人員特別幫忙準備農業使用的遮光網,讓他覺得非常感動,「和前一站金水基地截然不同,展場裡的光線比較暗,觀展時可以有和作品一對一的對話的感覺。」

而此次展覽主視覺設計則延續「一起旅行」的核心概念,融合奈良美智為台灣創作的《朦朧潮濕的一天》女孩畫像與阿里山國家風景區太平雲梯的黃昏雲海,強調巡展各站的地方特色。

同步販售周邊商品

此外,展場附近也將設置周邊商品銷售點,由「跟著朦朧潮濕的一天去旅行」唯一指定周邊銷售單位大鴻藝術,帶來T恤、毛巾、襪子、玻璃杯、工具袋、銀色包袋等多款商品。

奈良美智巡展嘉義站如何預約?

「跟著朦朧潮濕的一天回嘉」採線上預約制,展期為2025/12/12至2026/5/17,參觀時間為週二至週三 12:00-17:00、週四至週日 9:00-17:00(每週一公休)。每月15日中午12點開放下個月份預約,2月因春節提前至13 日。週二、週三 9:00-12:00僅開放嘉義縣市高中職以下學校團體預約,團體預約請點此。更多展覽資訊請鎖定奈良美智特展、文化總會粉絲專頁。

ACCUPASS線上票券時間

2025/11/26 中午12:00 可申請 2025/12月份票券

2025/12/15 中午12:00 可申請 2026/1月份票券

2026/1/15 中午12:00 可申請 2026/2月份票券

2026/2/13 中午12:00 可申請 2026/3月份票券

2026/3/15 中午12:00 可申請 2026/4月份票券

2026/4/15 中午12:00 可申請 2026/5月份票券

跟著朦朧潮濕的一天回嘉

展期|2025/12/12 - 2026/5/17(每週一休館)

時間|週二至週三 12:00-17:00/週四至週日 9:00-17:00

地點|新港文化館 25 號倉庫(嘉義縣新港鄉登雲路 111 巷 2 號)

資料提供|文總、文字整理|Adela Cheng