由日本建築大師黑川紀章在1972年打造的「中銀膠塔」(中銀カプセルタワービル),這座曾經作為東京銀座地標的建築,在2022年難逃被拆除命運。如今,紐約現代藝術博物館(MoMA)以另一種方式延續建築精神,自2025年7月10日至2026年7月12日,推出為期一年的《中銀膠囊塔的多重生命》(The Many Lives of the Nakagin Capsule Tower)展覽,讓更多人實際體驗與了解「代謝派建築」經典之作!

代謝派與中銀膠囊塔是什麼?

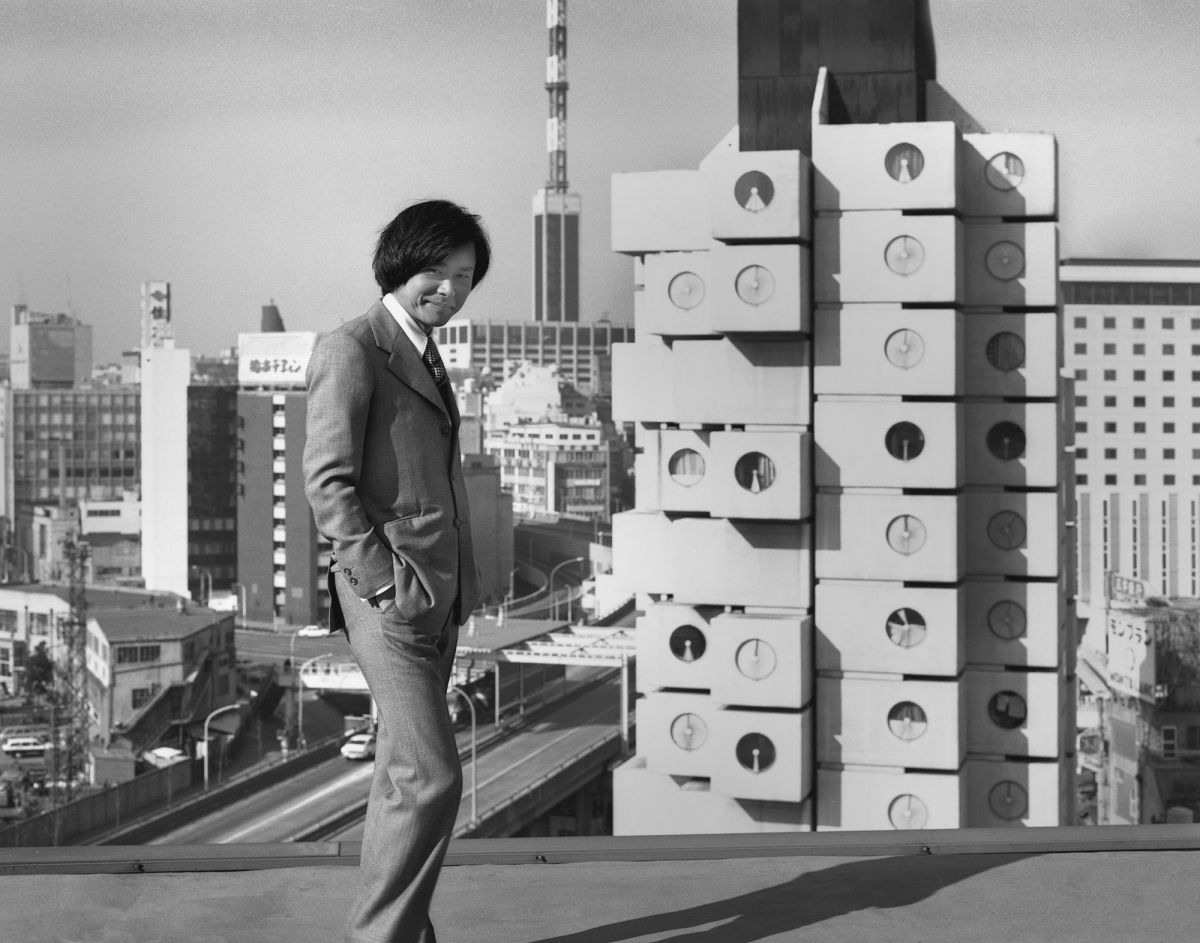

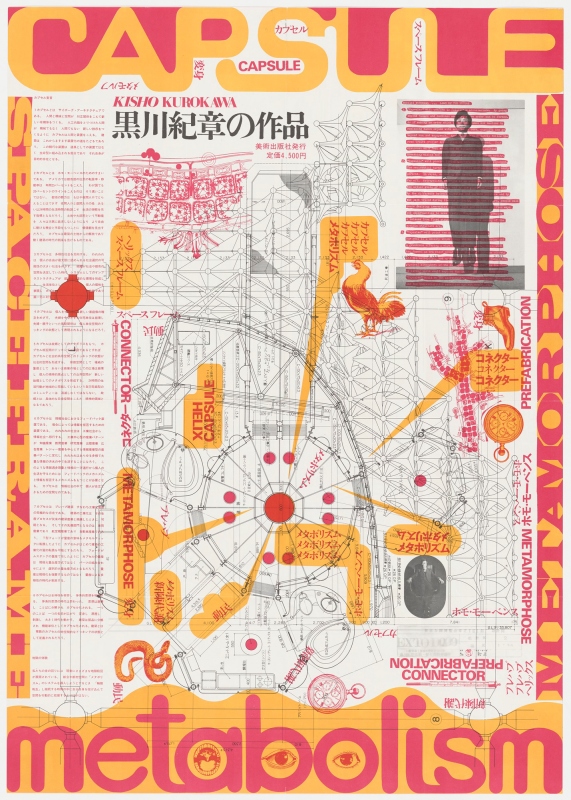

1972 年,建築師黑川紀章在東京銀座打造了「 中銀膠囊塔」,是他最具代表性的作品之一,更是「代謝派主義」(Metabolism)少數實現的建築計畫。黑川紀章提出「代謝循環」概念,設想透過建築的生長、適應與轉化延續其生命。

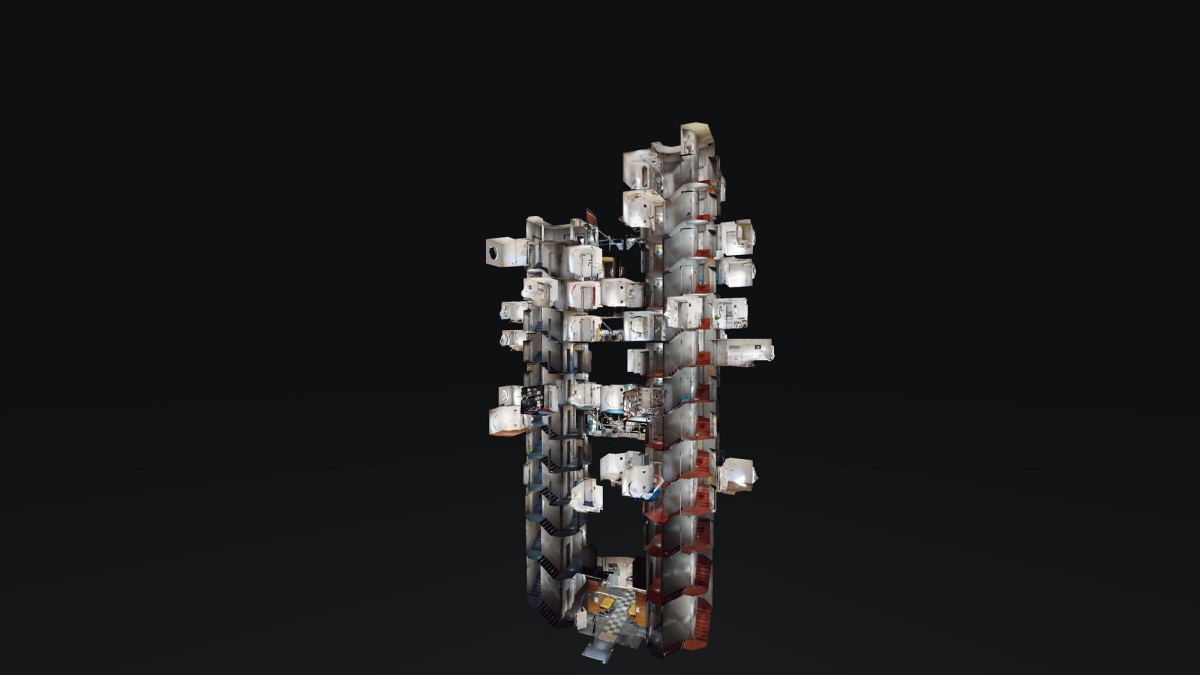

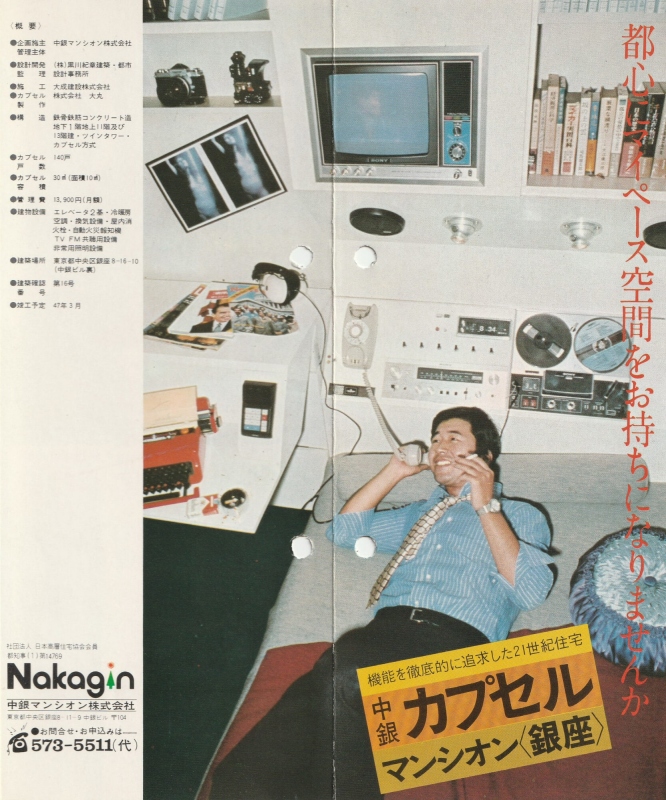

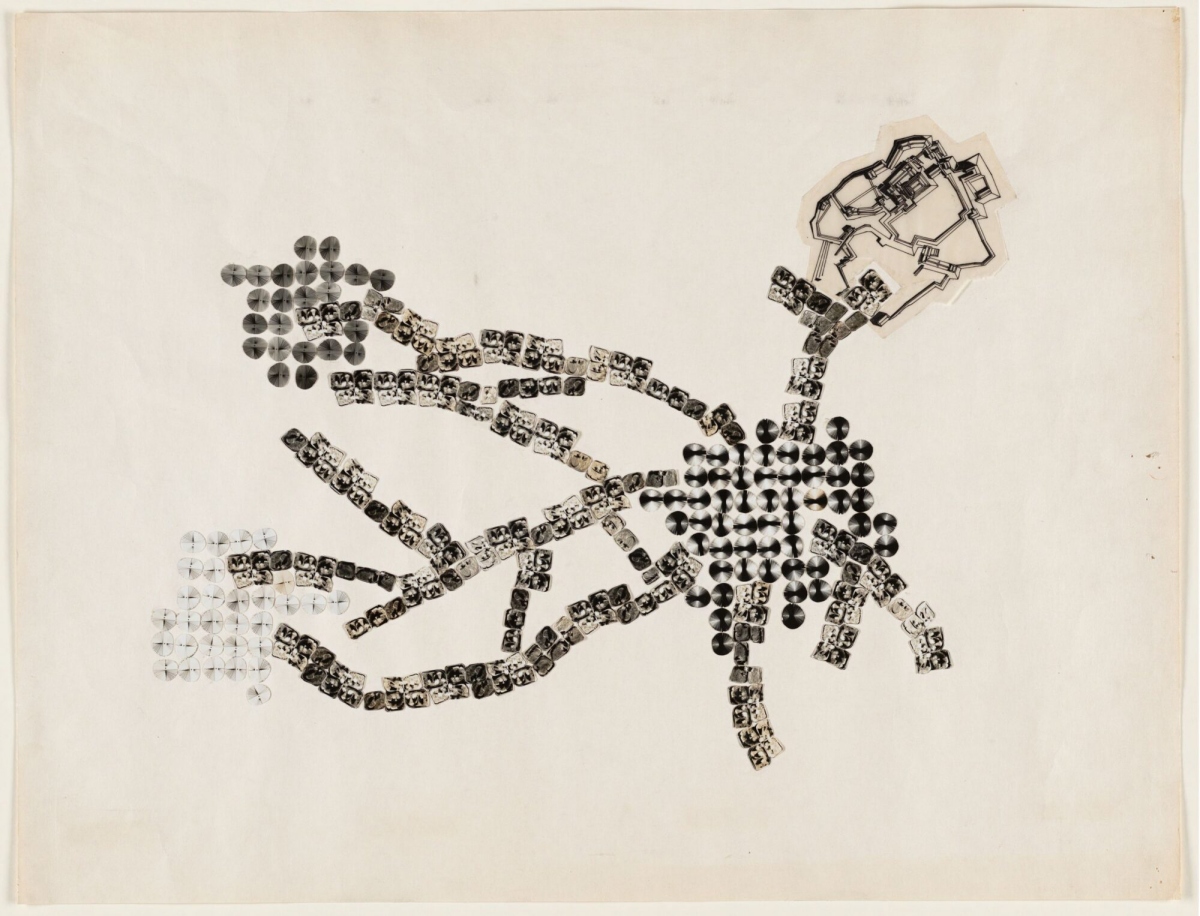

中銀膠囊塔由兩座相互連接的鋼筋混凝土塔樓組成,外觀有如層疊的洗衣機般,矗立在都市中,前衛造型完全顛覆當時大眾印象中的家屋想像。內設140個獨立膠囊單元,每個單元僅約10平方公尺,卻配有浴室、Sony彩色電視等標準設備。黑川紀章原本計劃保留建築核心結構,並每隔 25 至 35 年更換膠囊,以回應不同時代需求。

由於年久失修、法規與經濟因素等諸多阻礙使其未能如願演進,不過中銀膠囊塔在被拆除前,卻以諸多創意方式存續,像是有人將單元改作第二居所、辦公、圖書室、藝廊等,演繹出膠囊的多重生命。

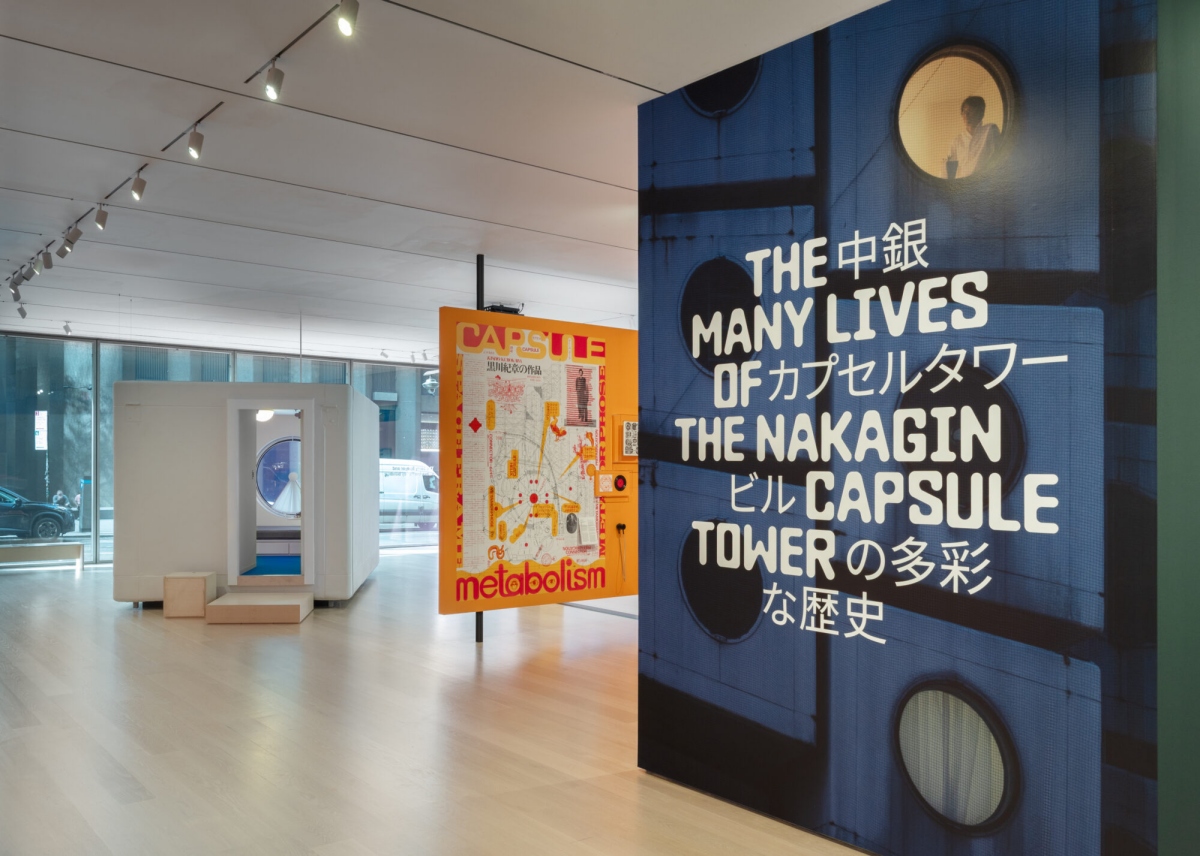

MoMA展覽亮點:僅存膠囊單元之一、45件作品回望代謝派經典建築

在2022年拆除後,少數膠囊被保存下來,MoMA在2023年取得其中A1305號膠囊,並在修復後,於近日推出《中銀膠囊塔的多重生命》展覽。由建築與設計部助理策展人 Evangelos Kotsioris及策展助理Paula Vilaplana de Miguel共同策劃。透過真實存在的A1305號膠囊空間,和近45件具時代與背景脈絡的展品,呈現這棟建築在半世紀間的演變,以及讓人出乎意料的多元用途。

本次展覽最大看點,無疑是原先位於中銀膠囊塔最高層,編號A1305的膠囊單元。該膠囊是 2022年建築拆除後,僅有的14間恢復至原始狀態的單元之一,2023年時被MoMA收入館藏。展覽期間,MoMA會員將有機會在特定活動中進入膠囊內部參觀。

展出的A1305號膠囊經完整修復,盡可能從其他保存下來的膠囊中取回原裝配件,像是作為加購選項的全套音響設備。

本次展出物品還包括1970至72年間唯一保存下來的項目模型、原始設計圖、攝影作品、宣傳文宣、檔案影片與錄音、前住戶訪談,以及全棟建築的互動式虛擬導覽。展覽邀請觀者重新思考城市如何面對老化建築與急速城市化,並想像建築在超越設計初衷後,仍能藉由擁有全新角色與功能而延續生命。

此外,展覽也同步推出全新 MoMA「One on One」系列出版品《黑川紀章:中銀膠囊塔》,由 Evangelos Kotsioris 撰寫,收錄大量彩色圖像,深入探討這項前所未有的都市生活實驗之設計、建造、變遷、拆除與遺產,並包含多篇從未公開的資料及最後一批住戶的口述記錄。

《中銀膠囊塔的多重生命》(The Many Lives of the Nakagin Capsule Tower)

日期:2025/7/10 - 2026/7/12

時間:10:30 - 17:30

地點:The Museum of Modern Art

更多資訊可至官網查詢

資料、圖片來源|The Museum of Modern Art