從競圖到完工,「臺中綠美圖」歷時12年籌備與建造,終於12/13正式開館。這座台灣首座由美術館及圖書館共構的藝文場館,由普立茲克建築獎得主SANAA妹島和世、西澤立衛操刀,整體設計延續其通透、俐落、富流動性的建築語彙,與周圍中央公園景觀共融。置身館內不僅能被藝術和書香環繞,也能感受天光與綠意流動,在公園中的圖書館、森林中的美術館漫遊。

SANAA為臺中造一座開放、流動的「文化森林」

出自SANAA的藝文場館建築散落世界各地,事務所代表作包含日本金澤21世紀美術館(2004)、法國羅浮宮朗斯分館(2012)及近年落成的澳洲新南威爾斯美術館新館(2022)等,每處皆映現SANAA標誌性的設計符號:明淨通透、流動而不為框架所拘、室內設計與戶外景色共融。而綠美圖作為SANAA在台首件建築作品,及迄今規模最大的文化類建築計畫之一,亦體現了這些特質。

綠美圖坐落於臺中中央公園北側邊緣,位處城市重要的生態廊道。SANAA順應基地本身的環境條件,以「開放、透明、流動、融合」為設計關鍵字,打造一座回應地景、模糊室內外界線,讓光影、微風與綠意能自然流動,人們亦能自在遊憩的「文化森林」。另呼應綠美圖由美術館、圖書館共構的特質,整體設計「去中心化」,不若一般藝文場館有顯而易見的中心入口,而是四方對外敞開,成為一處人們得以從各面自在步入的藝文聚落。

量體高低錯落創造層次

為實現開放、流動的設計概念,SANAA將場館樓地板面積約58,000平方公尺的巨大建築,拆解為各自獨立、同時相互連結的8個量體,它們各順應周邊的環境長出不同型態,為綠美圖帶來多變的平面、剖面及立面,營造豐富的空間表情。

這些高低錯落的量體,各具備不同功能,將美術館及圖書館所需的展覽、閱覽、行政等不同空間涵蓋在內;同時為綠美圖帶來良好的通風和陰影效果,並創造層次多變的遮蔭廣場與中庭,從外看能觀察結構的趣味,置身館內的中庭、連接廊道則能享受豐富的遊逛體驗。

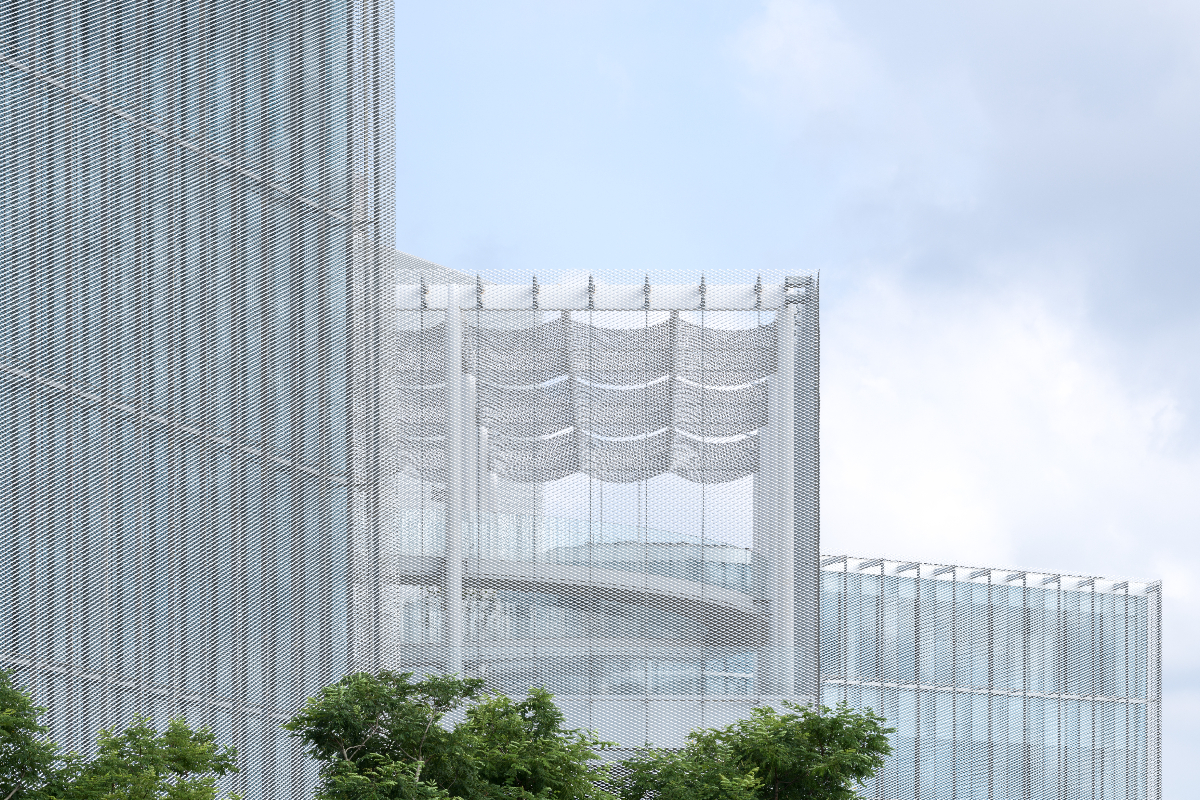

擴張網賦予通透外觀

從遠處看,綠美圖彷彿披上一片輕盈薄紗,在陽光照耀下格外靈動。這樣的視覺效果,源自雙層外牆系統的設計巧思:部分內層採用具備良好隔熱與透光性能的玻璃,外層則以銀白色的鋁製擴張網覆蓋,藉材料的鏤空特性減輕視覺壓迫、形塑通透外觀,同時串連室內外景色。

跟著編輯走進綠美圖4大亮點空間!

▍綠美圖大廳:天光與水景交織迎賓

綠美圖包含美術館、圖書館各自營運所需的獨立空間,亦有不少讓藝術和知識相遇的「融合空間」,作為場館主要門面的綠美圖大廳即是其一。大廳的視覺焦點是一座巨大水池,其以曲面的不鏽鋼板打造,除了能映射戶外綠意和光景,還有調節溫度的功能,讓廳內更為涼爽。西澤立衛建築師也特別分享,中央湧動的水源寓意知識和創意能量泉湧,呼應綠美圖設館願景。

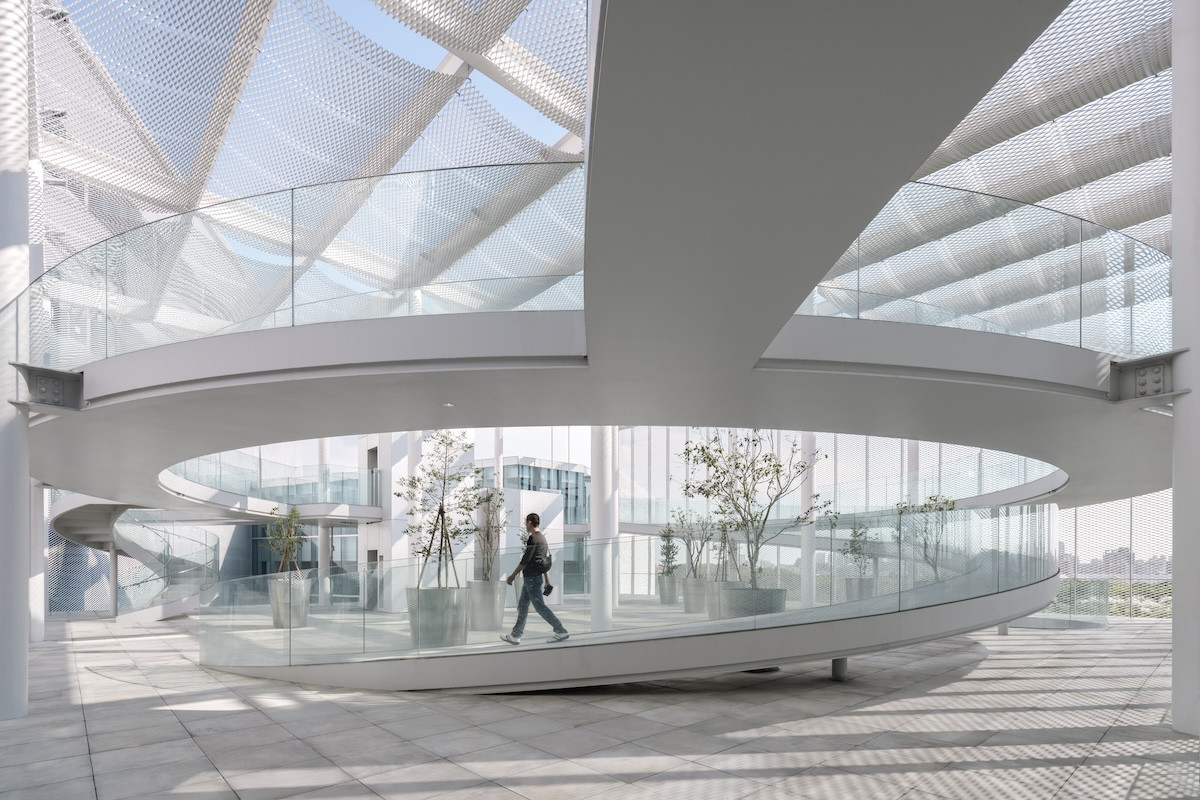

此外,大廳設有兩座圓形的通透玻璃屋,分別作為服務臺、通往地下公共空間的入口使用。上方的連通橋則提供了觀賞建築空間中的多元視角,12月正式開館後,還可由高處角度欣賞藝術家林明弘創作的《再製》作品。

▍文化之森:與自然共生的半戶外廊道

同樣作為綠美圖的融合空間,「文化之森」是一座半戶外屋頂花園,透過環形天橋連接美術館與圖書館。整體以金屬擴張網構築柔和、具穿透性的場域氛圍,同時消弭綠美圖與中央公園之間的界線,將建築與環境融為一體。

▍美術館大廳:全臺最壯觀的挑高展示空間

挑高27公尺、垂直聯通6層樓高的美術館大廳,是目前全臺美術館中最高的展示空間。迴旋的斜坡作為觀展動線,引導觀眾自在探索,從各個角度欣賞建築都非常壯觀,還能觀察到SANAA在空間中特意安排的「建築觀景窗」,望見建築結構。大廳被玻璃帷幕包繞,將窗外綠意引進室內,與藝術作品共織風景。

開館後,此挑高空間將聚焦大型裝置作品,開幕首作為韓國藝術家梁慧圭為綠美圖量身打造的《流動奉獻-樹蔭三合》,創作概念呼應臺、韓兩地共同存在的「聖樹文化」,象徵自然與社群的精神連結。此外,館內設有5間從4~10公尺不同挑高的展間分布於各樓層,創造多元的觀展視角。

▍圖書館大廳:特製「雲朵」相伴的閱讀場域

有別於美術館大廳的極致開放,另一側的圖書館大廳則較為內斂寧謐,其挑高7公尺的空間,以流線形家具及金屬材質交織呈現,由SANAA設計的花形書架和座椅則為俐落的空間注入些許童趣。靠近天花板的「雲朵」也藏有巧思,它不僅是圖書館獨有的識別,讓訪客快速辨別正身處圖書館或美術館,更是具備吸音效能的板材,美觀和實用性兼具。

臺中再添普立茲克建築大師作品

值得一提的是,作為SANAA在臺首件建築作品,綠美圖是臺中第四座由普立茲克建築大師設計的公共建築,前有貝聿銘操刀的東海大學路思義教堂、安藤忠雄設計的亞洲大學現代美術館,及出自伊東豊雄的國家歌劇院;未來,由Frank Gehry設計的中國醫藥大學美術館、安藤忠雄與忠泰建設合作的童書之森,也將陸續加入陣容,讓臺中市景更加精彩。

臺中綠美圖

地址|臺中市西屯區中科路2201號

試營運|2025.10.28-11.16,週二至週日9:00-17:00、週六9:00-20:00、國定假日照常開放

正式開館|2025.12.13 13:00(公眾入場)