三宅一生的「132 5.」摺紙系列是時尚大師結合摺紙、重新詮釋「一塊布」設計概念的知名代表作;史丹佛大學派卡希實驗室放送出100 萬個「摺疊式顯微鏡」,是帶動開發中國家學童對基礎科學好奇心的知識禮物;而出自當代頂尖摺紙家艾瑞克.喬瑟爾(Eric Joisel)之手的「小提琴演奏者」作品,是展現人類藝術美學的極致代表。從時尚、科學到藝術,摺紙到底是什麼?帶著這個疑問,一起展開這連結感性與理性的獨特工藝。

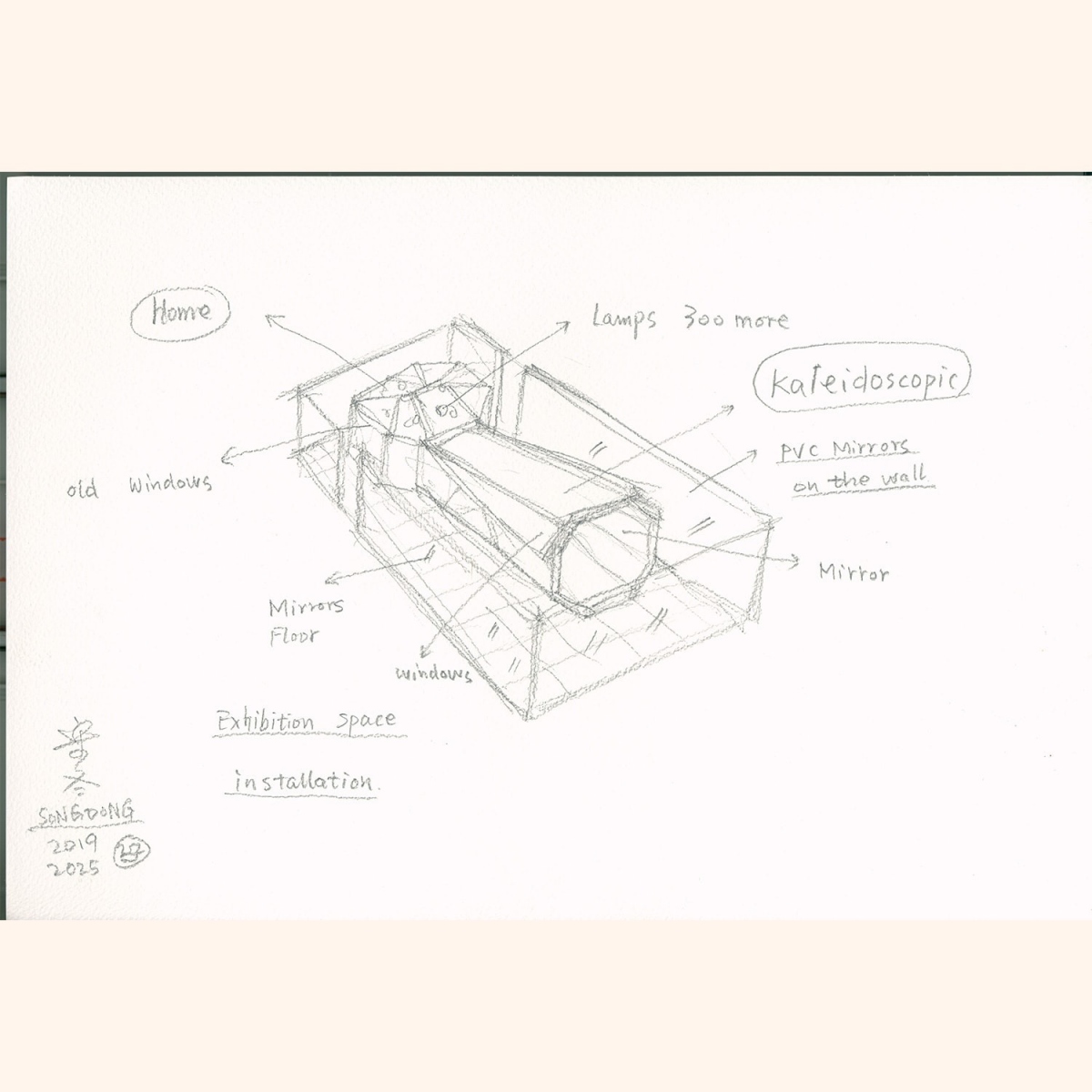

空間魔法師>>Orika No.1 摺紙包

以布料摺疊出的立體塑型,充分運用了摺紙在空間創造上的特色,可隨著盛裝物件的體積彈性變化伸縮大小。一改市面上多數包款鬆垮的輪廓線,呈現一股獨特俐落風格。這件出自台灣新一代設計師的作品,是其與熟稔織品縫紉的母親共同開發完成,展現出兩個世代聯手合作的巧思。

Moooi也傾心的鳥兒身影>>Perch Light Branch

這款由英國設計師Umut Yamac為知名荷蘭品牌Moooi設計的可愛燈款,以鳥型摺紙的稜角線條為主角,透過內部散發的光線映照,勾勒出層層穿透的細膩質感。搭配黃銅等燦金色材質製成的鳥喙、尾端及腳部支點,鳥兒會隨著風動前後搖擺,更增添自然的趣味感。是今年Moooi即將推出的重點新品。

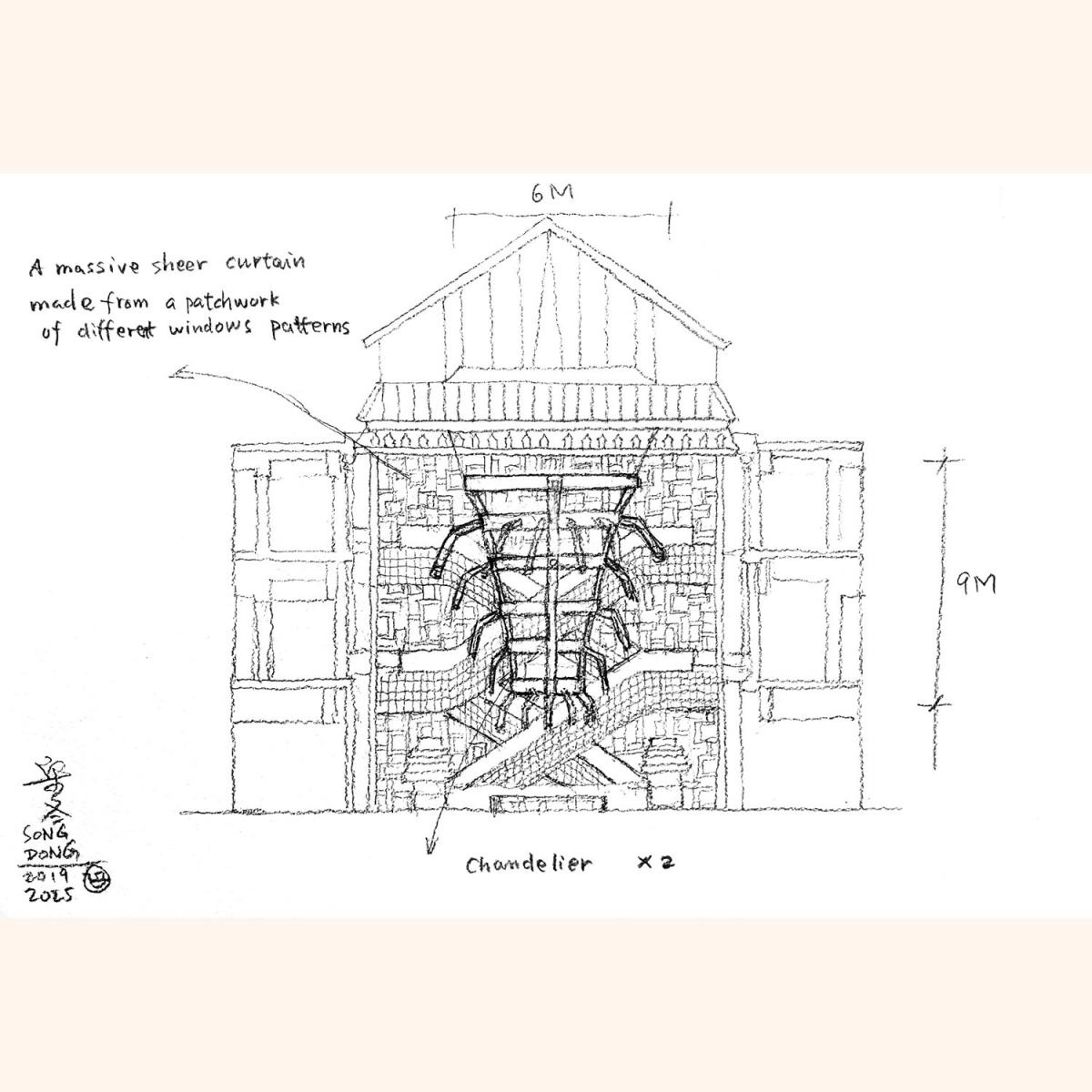

隱藏版的神祕訊息>>3D摺紙筆記本

出自台灣設計師林厚進的精彩原創設計,曾獲得德國iF設計獎及日本GOOD DESIGN AWARD肯定。將筆記本的紙頁作為摺紙素材,依著頁面上標繪的摺痕圖,逐一摺出就能將整本筆記本化為造型各具的立體雕塑。包括Love字形、問號及金錢符號等造型,讓筆記本也能因為摺紙傳遞出隱藏版訊息!

懶人最愛摺紙術>>Peti Peto魔術拍拍拭布

日本人有多愛摺紙呢?大概是連隨身帶著的擦拭布都希望是摺紙那樣的喜愛程度。這款來自日本的擦拭布,最獨特之處在於選用了摺疊技術形狀記憶的特殊加工聚酯材料,即使是隨手使用完、或隨意攤開都可以輕易地摺回原貌。最神奇的是,據說只要將擦拭布在雙手間來回丟拋,它就能自動摺疊回復。既保留了摺紙手感,又無需費神記憶步驟,堪稱貼心第一名。

摺紙愛台灣>>保育摺學

以太魯閣國家公園保育類動物為主題,這款出自樹德科技大學視覺傳達系學生的作品,自行研究開發20款保育動物的摺紙結構,曾經獲得新一代設計獎的肯定,目前也已經與廠商合作量產。讓兒童可以透過摺紙的步驟,更了解台灣原生動物的特質,無論在原創度、美感及議題上,都是十分出色的作品。

颳風下雨也不怕>>Sa Umbrella

每次遇到颳風下雨的天氣,總是為了雨傘開花或傘骨脆弱斷裂的窘境而擔心嗎?設計師Matthew Waldman和Justin-Nagelberg為了解決這惱人的問題,決定揚棄傳統支架式傘骨,以摺紙能疊合收納、相互支撐的特質為靈感,設計出抗風強度及收納便利度兼備的新式雨傘。在Kickstarter募集快速達標後,目前正在後端測試及改良階段。

倫敦摺紙女王之作>>Petra Pendant摺紙燈

這款由近年快速竄紅、出自「摺紙女王」之稱的倫敦設計師Kyla McCallum之手的燈具,以55張義大利羊皮紙(Italian parchment)手工摺製,並且逐一接合而成,尺幅大小專門為高度偏矮的天花板而設計。光影透過摺曲的燈具立面散出,不只表現出摺紙的幾何之美,同時也讓紙面交疊的層次盡現眼中。

Text / 方敍潔

Photo / 奇美博物館、PLEASANT、Umut Yamac、賽先生科學工廠、25TOGO DESIGN、橫山創意、Sa Umbrella、Foldability

更多精彩內容請見《 La Vie 》雜誌11月號