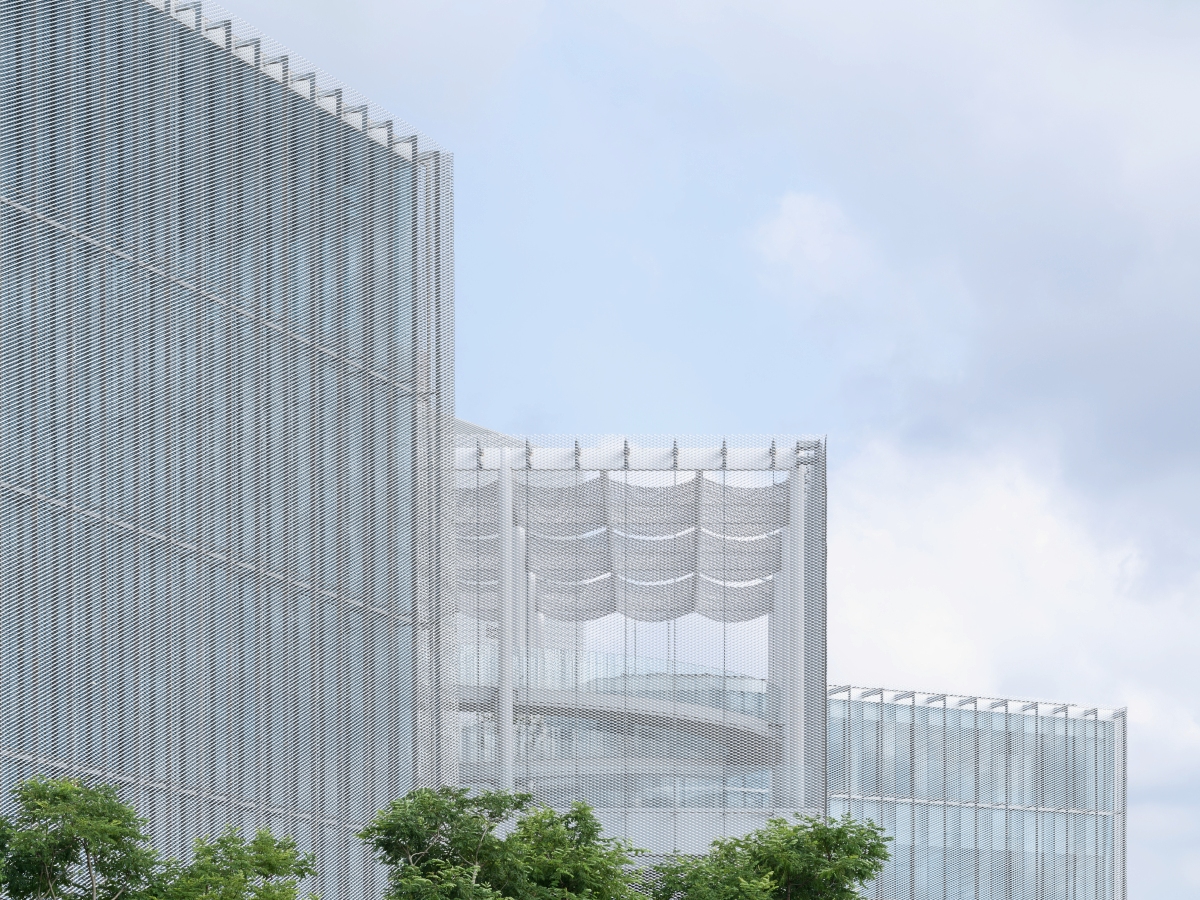

勤美術館是「負建築」大師隈研吾在台灣的首座公共場館之作,座落於台中草悟道之上,彷彿將整座城市的綠意捲入館中。在旋風訪台之際,他親身分享勤美術館以及近年公共建築的設計實踐。

在2018年,隈研吾曾向La Vie分享,「來到台中草悟道時,讓我深深覺得在城市中有一條綿延不絕的綠帶公園,是相當特別的事,因為在台北、甚至是東京,都沒有這樣的環境。」

如今,在勤美誠品一旁4,000多坪的「勤美草悟生活圈」基地上,隈研吾面臨了一項挑戰:如何在高樓環伺的都市中,於不規則L型基地上打造一座融合美術館、教堂,且同時有機的景觀。他選擇以山形「掀開大地」的概念出發,運用木材與玻璃帷幕構築出薄而輕透的視覺外觀,並「讓綠色廊道延伸至建築內部」,創造出宛如「唐草紋」般優雅流動的空間。他說明,「不只是日本,植物紋樣是亞洲各國共通的元素之一,我想將這樣的植栽元素融入設計之中。」他透露,綠地輪廓的捲曲形態強調了美術館與綠帶景觀的動態連結,連戶外藝術作品的擺放方式也彷彿被綠意纏繞其中。建築內部隨著穹頂高低起伏,搭配木質格柵及岩板牆,營造出如同漫步山谷般層次豐富的體感。

低伏入地,擁抱環境的建築語言

1990年代《負建築》成書,隈研吾逐步確立了他的核心理念:建築不在於追求標新立異的「勝建築」,而是應當彰顯在地的自然環境與地形,展現謙遜退隱的弱姿態。2024年末,在勤美術館開幕與建築學者龔書章的對談中,他分享了近年公共建設的創作脈絡。以2000年完工的龜老山展望台為例,其設計思維與勤美術館不謀而合:建築體巧妙地融入山形之中,從城區望去宛如隱形;入口不僅通向建築,更串接後方山坡與城市另一端。「我想強調的是,在這生活的人們過往其實高度仰賴著周遭的自然環境,山裡有座神社,這開口正好承擔連結起城市與山之間的功用。」

在葡萄牙里斯本的「古爾本基安現代藝術中心擴建」(2024),他則以白色陶瓷磚鋪陳的大弧曲面屋頂,呼應日本建築中作為室內外過渡的「緣側」概念,成為人與自然交流的重要場所。早在2013年,法國「貝桑松區藝術中心」(Besançon Art Center and Cité de la Musique)的斜出屋簷便也運用了此概念,而屋頂錯落的開口則模擬陽光穿透樹葉縫隙的「木漏」意境,進一步消弭了人造建物與自然間的界線。

「美術館不應該是一個封閉的方盒子,而是要能夠向整座城市打開。」

接壤周遭社區的邊緣也被隈研吾打開了,像是2021年丹麥「安徒生博物館」本館大部分沒入地面下,連同迷宮花園的整體高度都低於周遭街屋,自然地融入社區肌理之中。而在巴黎為迎接奧運啟用的「Saint-Denis Pleyel車站」(2024),多層次結構配置結合綠意盎然的屋頂花園,並串聯各層的人行坡道,民眾容易自在地登上廣場,車站不再只是車站,淡化了邊界而成為充滿活力的社區公園。

最近,他與K2LD Architects共同贏得新加坡「建國先賢紀念園」的國際競圖,在眾多厚重、雕塑風格強烈的方案間,他們提出了更具包容性的設計,讓開放的園區無縫融入市民的生活之中。「新加坡是個摩天大樓林立的城市,但有趣的是它同時非常重視綠化,而我認為未來城市正會以綠化為發展主體。」

向自然打開的城市客廳

談到為2020東京奧運打造的國立競技場,隈研吾說明不同於一般大型運動設施常以混凝土建造,他反其道而行創造木質空間,採用來自日本國內47個都道府縣的木材,柔化其與周遭明治神宮外苑的接壤邊緣。而外飾木柵尺寸的10.5公分是日本家宅最常見的木材寬度,令人 感到熟悉、親切,這也見於勤美術館近1,282根垂直木柵,不過他坦言更為有機、流動感的曲線令每根格柵長短各異,使施工更具挑戰。

木材是隈研吾最具代表性的材料,這得談到令他找回初衷、91%面積為森林覆蓋的四國高知「檮原町」。他曾於1987年參與鎮上公民館的保存運動,而他在混凝土灌製的東京M2大樓(1991)飽受批判後的沉寂時期回到了此地,深受當地環境與木匠精湛工藝啟發,在1997年完成「雲之上旅館」,此後陸續建造6件作品,奠基他往後探索材料為主軸的建築形式。其中「木橋美術館/雲上藝廊」(2010)既是橋又可以當作平地空間使用,也成為聯通過往舊時人們仰賴生活的「里山」與街道的軸線,身在此恍如置身森林間。

隈研吾不僅運用木材,從早期栃木那須「石之美術館」(2000)、萬里長城下的公社「竹屋」(2002),到近期韓國「Audeum音響美術館」(2024)以鋁與木質相互輝映,以及中國江蘇陶都宜興新作「UCCA陶美術館」(2024),採用工匠手作陶板堆疊出山丘狀的穹頂,不斷探索各種材質的可能性。

他提到UCCA因窯變而各具漸層色韻的屋頂陶板,「顏色的參差就像自然界裡的各種變化,我們就是想要保留下這種自然的隨機感受。」2018年落成的英國V&A博物館Dundee分館,靈感則源自日本寺廟拱門以及蘇格蘭聖基達群島懸崖的鬼斧神工。他解釋,洞窟展現出一種接近原始自然的氣息,而他試圖將這種感受延伸至現代建築。木質為公共場域帶來源於自然的溫潤色彩,讓建築猶如「城市的客廳」(Living Room for the City)。

「我也將勤美術館當作城市的客廳,世界各地、城市現在所需要的正是這樣的空間,在此自然與環境能被大家感知、認同。」

「空」的負建築,卻更顯存在

隈研吾曾在《自然的建築》談到,他追求一種不安定的空間感,仿若隨時變化的有機體。龔書章談及勤美術館充滿生機的空間設計時問起這點,而隈研吾回應,「如果空間太過穩定,雖然讓人感到平靜舒適,但同時也容易變得封閉,反而是透過一些不穩定的元素,能讓人更容易親近、更願意進入這個空間。」他補充,這接近日本文化中的「空」或「禪」。

隈研吾也笑著回憶,雖常說丹下健三在1964年設計的國立代代木競技場帶給他的極大衝擊,是他最初的建築啟蒙,但實際上更早在念基督教幼稚園時,他就曾被教堂空間的莊嚴所震撼。其後在鐮倉的教會中學就讀時,一位有趣的外籍神父與當地寺院建立了深厚友誼,經常帶領學 生四處參訪,這時他發覺禪寺更具有獨特的魅力——那種空無一物,卻又與穩定概念相對的空間特質深深吸引著他。愈是消失、融入環境,反而更彰顯存在的特質,正是負建築理念的價值。

「那是一種『空』的概念,看似虛無,卻又充盈無限的存在。」

關於勤美術館,La Vie 7 問隈研吾

Q1:我們曾在 2018 年《隈研吾的材料公園》展覽期間採訪過你,至今歷經疫情等等諸多變化,你的建築理念是否有所演進?

隈研吾 我的核心理念從1990年代至今完全沒有改變,當時日本正臨泡沫經濟崩壞,許多東京的工作被取消,我便開始承接地方的小型案件。此後,也經歷數次地震等自然災害、COVID-19 的衝擊,這令我越來越確信:都市並不適合作為人類的居所。

Q2:勤美術館如何回應周遭環境?

隈研吾 美術館周圍林立著高樓大廈,但我們並不打算與這些高樓抗衡,而是將其視為「由美術館延伸而出的地景」,最終發展出讓大地升起的概念。

Q3:這次設計上最具挑戰性的部分是?

隈研吾 建築的動態曲線,以及植栽高低錯落設置時的細節。

Q4:要如何從勤美術館之上理解你一貫的「 負建築」理念?

隈研吾 雖與周邊的高樓形成對比,但它不只有在高度上展現負建築概念,在材料方面,我也希望大家能注意到我們使用高樓大廈不會採用的建材(更加柔韌輕盈的鋼構)。

Q5:勤美術館尺度也不小,面對大型公共建築時你如何實踐「 負建築 」精神?

隈研吾 無論規模大小,我們的建築設計都是從融入在地出發。我們在大都市、鄉村等各種地方都有許多進行中的專案,除了巨大、迷你等尺度基準之外,重要的是所有專案都反映該地特有的歷史與風土文化。

Q6:在文化場館的設計方面,你如何汲取並回應不同地域特色?

隈研吾 對我們來說,深入理解每個地方,並運用適合該地的輪廓和材料進行設計是件再理所當然不過的事。中國江蘇「UCCA陶美術館」和韓國「Audeum音響博物館」等專案幾乎在同時期設計,但完成的建築卻如此不同,這正展現我們的理念。

Q7:最後,能否談談你近期在台灣的計畫?

隈研吾 我們在台灣也有許多進行中的專案,而「逢甲大學共善樓」將是其中一個規模最大的專案之一,請期待負建築理念在其中的展現。

日本建築師,東京大學建築學系教授。1954年生,畢業自東京大學建築研究所碩士班,哥倫比亞大學建築與都市計畫學系客座研究員。知名作品有水/玻璃、馬頭町廣重美術館、長城下的竹屋、三得利美術館、福崎空中廣場等。中譯著作有《十宅論》、《再見.後現代》、《建築的慾望之死》、《自然的建築》、《負建築》、《三低主義》等。

文|吳哲夫 翻譯協力|廖怡鈞

攝影|楊承、Designhouse、Eiichi Kano 、Fangfang Tian、Fernando Guerra、Michel Denance、Mitsumasa Fujitsuka、Namsun Lee、Nicolas Waltefaugle、Rasmus Hjortshøj- COAST、Ryuno、Takumi Ota

圖片提供|隈研吾建築都市設計事務所、勤美術館、Unsplash