與臺灣互動密切,法國蒙彼里埃國家編舞中心 (ICI—CCN Montpellier) 藝術總監––克里斯汀.赫佐(Christian Rizzo),甫結束新加坡國際藝術節演出,旋即來臺宣傳10月在歌劇院的《伊恩症候群》(le syndrome ian)。赫佐創作的《伊恩症候群》與《依據真實》(d après une histoire vraie, 2013) 及《朝黑暗趨近》(ad noctum, 2015) 同為大眾舞蹈(danse anonyme)三部曲系列,並於2016年榮獲梵克雅寶集團贊助的費朵拉年度芭蕾製作獎 (FEDORA -Van Cleef &Arpels Prize)。

今日歌劇院藝術總監王文儀介紹赫佐作為臺中的新朋友,從10月的《伊恩症候群》,到明年以「連結— CONNECTION」為主題的2018年NTT-TIFA節目演出,可以看見鬼才藝術哲學家赫佐,獨具全球與當代的視野。透過這些藝術家的作品,結合藝術與科學,傳達對世界無限的好奇,並企圖追求真實、尋找成長的答案。

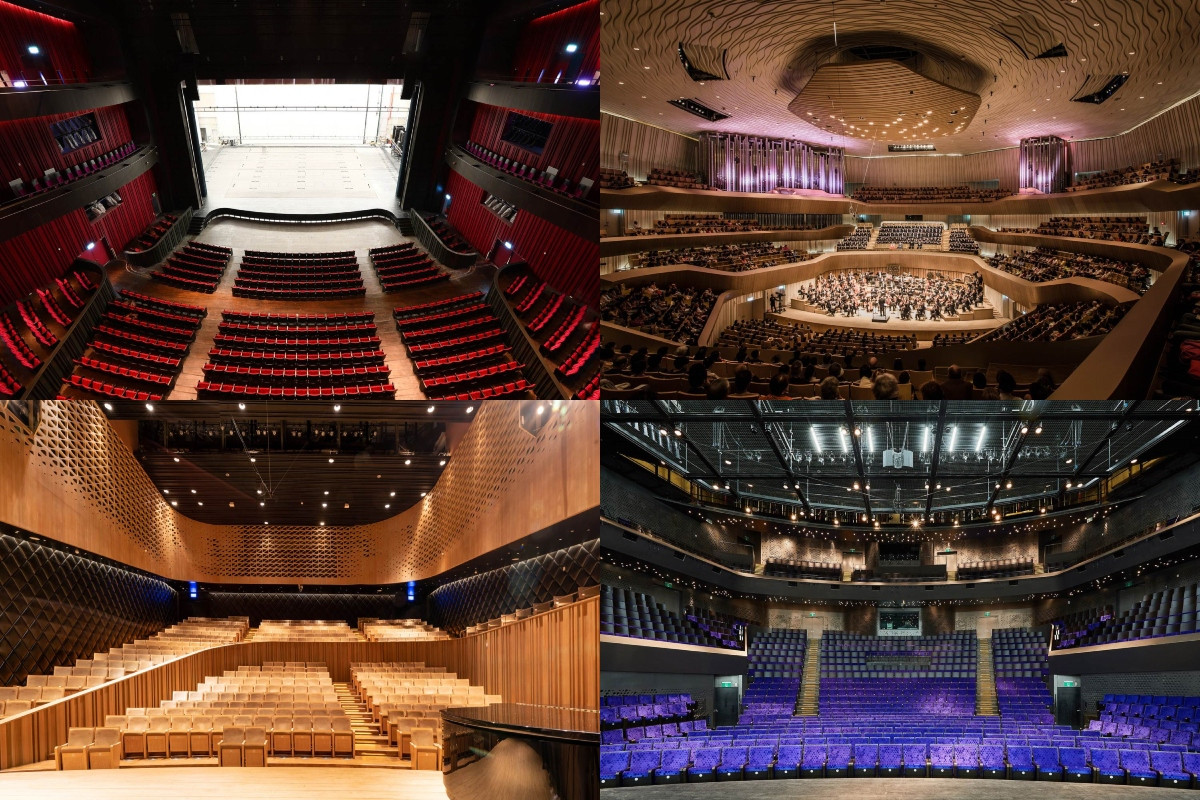

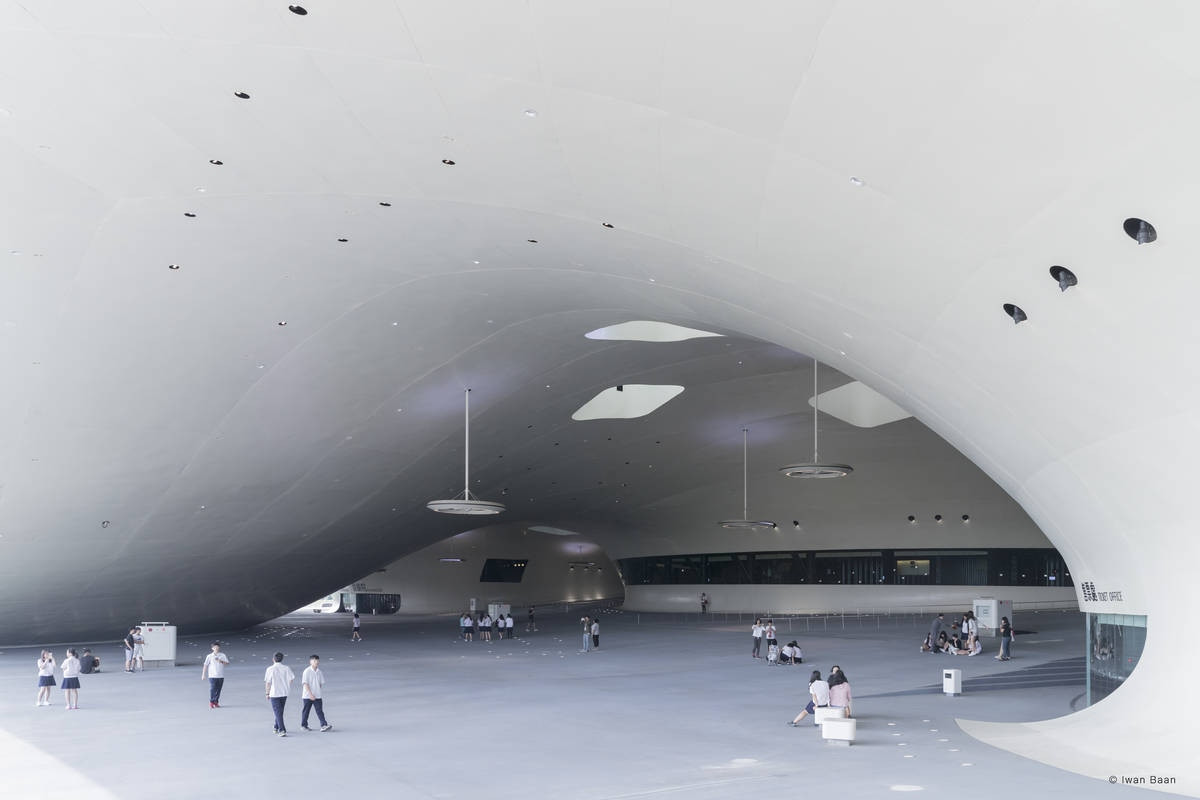

赫佐表示他總是不斷提問,企圖打破疆界的限制與觀眾相遇。王文儀提到夜店的紙醉金迷是一種獨特文化,赫佐則認為紙醉金迷這詞彙相當迷人,創造一種反差的詩意,也開啟與觀眾對話的媒介。而這次與歌劇院合作,赫佐對歌劇院的勇氣與企圖心印象深刻,因歌劇院是座新場館,可以大膽探索這座城市的特質。他認為劇場的魅力在於「暗示」,如同畫家筆觸,或作曲家的音符,因此2018年NTT-TIFA赫佐將透過科技、數位、物件與觀眾進行連結,這些作品猶如宣言,是藝術家表達當下創造力的嘗試。

赫佐也分享領導者與文化之間的觀點:他表示領導者的決策十分重要,如密特朗任職總統時期,興建了許多文化藝術場館,讓表演藝術有場域發揮,可以被觀眾看見,這是場館的使命,也是他希望為臺中帶來冒險、追尋的思維。現場赫佐親切用中文打招呼,邀請臺中及全臺灣的觀眾,在今年十月至明年NTT-TIFA走進歌劇院,享受一場想像力的冒險!

自身經驗觀察大眾流行音樂與夜店文化共通點,創作對時代的詩意回應

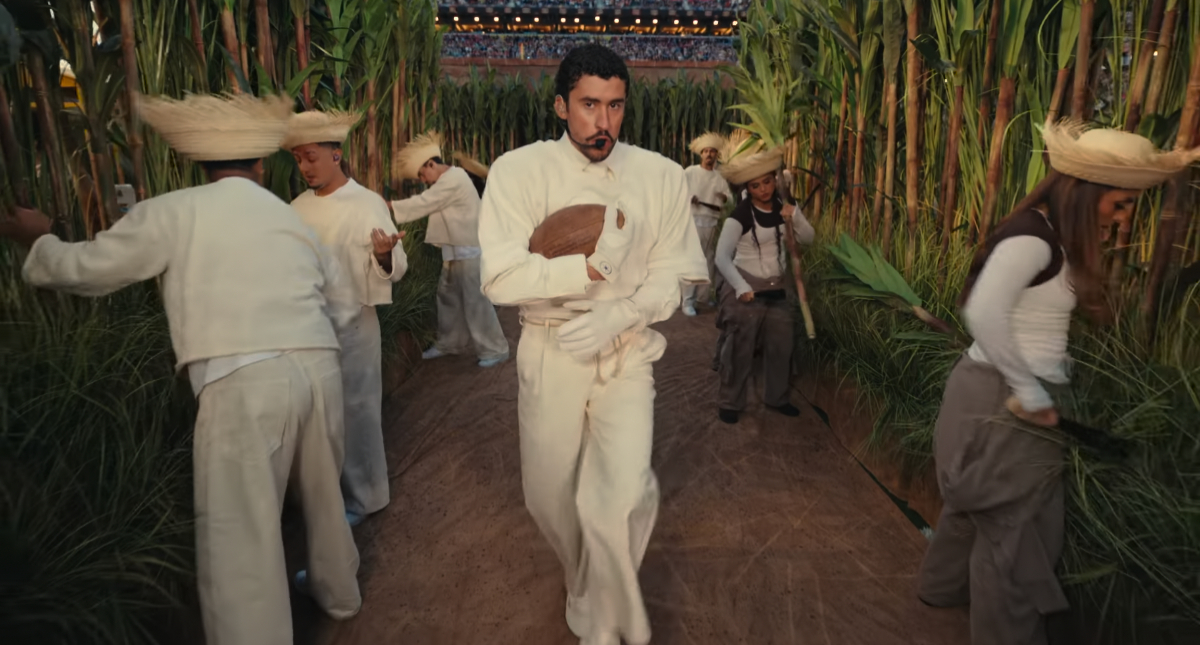

《伊恩症候群》的命名,赫佐刻意選擇「症候群」這個詞彙,雖然這種病症根本就不存在,但他相信熱愛舞蹈、相信舞蹈價值、想要一直跳舞的人都染上了一種「症候群」,它無法治癒,只有一直跳舞才能獲得紓解。

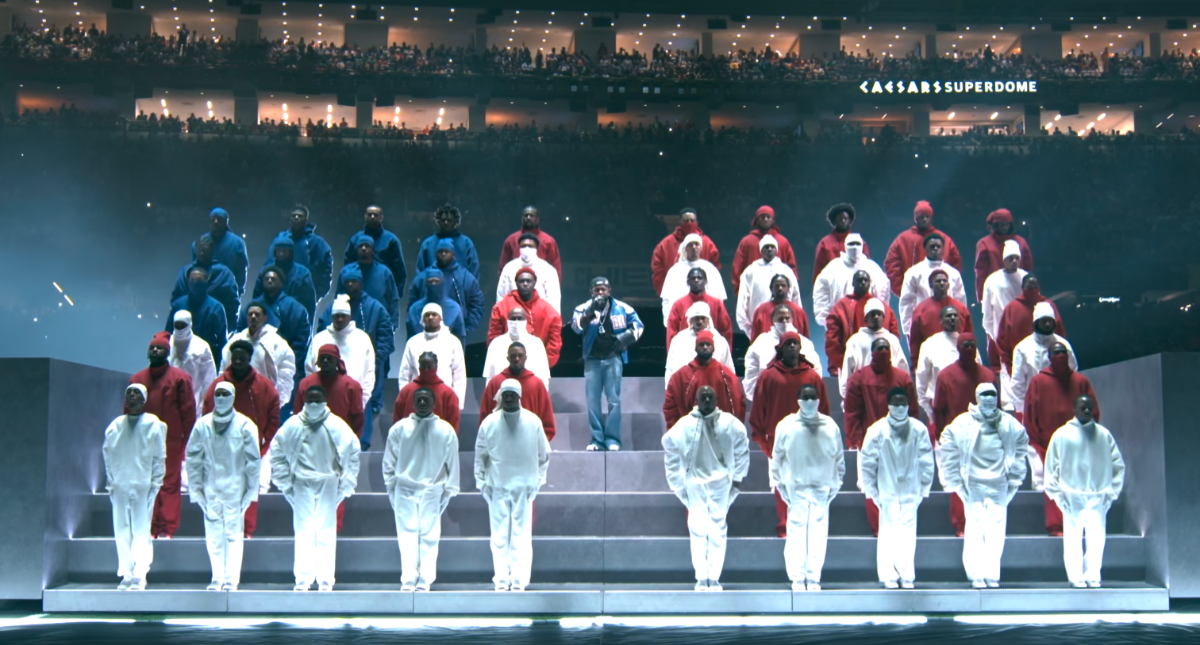

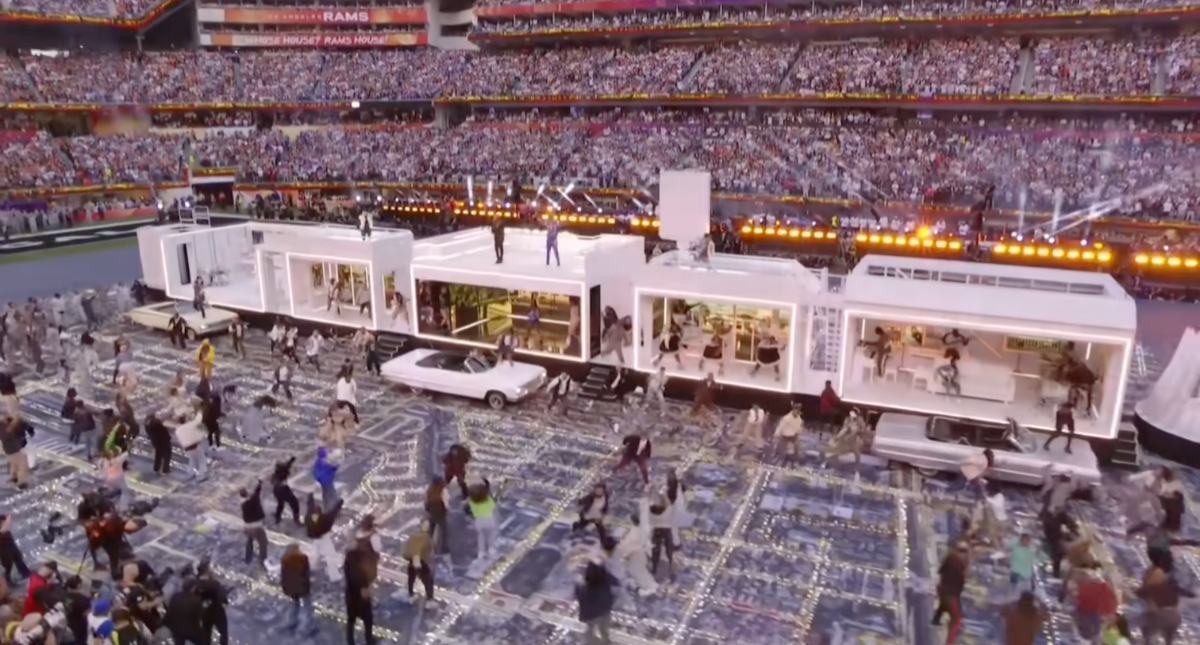

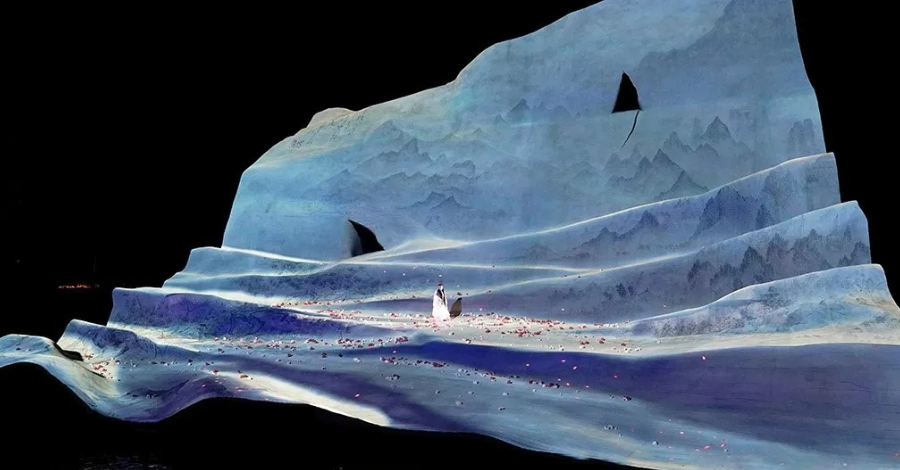

這支舞編創源自他青少年時期自身的舞廳經驗,探討人類身體姿態:觀察迪斯可舞步旋扭身體的動作,發覺流線型身體律動,與夜店人們慾望竄動、感官刺激互為呼應。1979年,赫佐見證迪斯可與新浪潮舞蹈在夜店相遇,當時英國雖經歷首波經濟危機,但倫敦的夜生活依舊歌舞昇平。另外,近年歐洲恐攻事件不斷,舞蹈來自略為暴力的能量撞擊,也在表達人和人親疏相處改變的探問,反思身體舞動的本質,提問舞蹈是什麼?

《伊恩症候群》於2016年蒙彼里埃舞蹈節演出後佳評如潮,更受巴黎、瑞士的劇院邀請共同製作。赫佐以迪斯可和新浪潮兩種音樂的共同點─低音貝斯的變化,邀請「棺材樂團/紫褐色時刻樂團」(Cercueil / Puce Moment)用充滿現代性的聲音效果,將當代音樂符號帶回80年代環境之中。

赫佐認為振奮人心音樂下的群舞營造出一種天真、歡樂的氛圍,不論是曾經經歷過紙醉金迷的80年代,或是現在年輕人,都能快速在流行音樂的節奏找到共鳴的語彙,輕鬆進入他的創意舞蹈表達的意涵。然而,即使面對這種純真歡樂氛圍,我們卻無法擺脫恐懼的感受,赫佐認為35年後,觀察兩種相異的身體狀態,在體驗龐克搖滾下的強烈感官刺激中,尋找藝術家的浪漫與詩意,顯現生命力可以省視過去也可以眺望未來。

多方嘗試跨界合作,藝術哲學家––克里斯汀.赫佐

赫佐自1990年開始嘗試跨界創作,成立搖滾樂團、創立自己的服裝品牌,並且與不同編舞家合作,也接受包含舞蹈、歌劇、時尚圈以及視覺藝術界的委託創作,作品極為豐富。2007年第一次來臺駐村創作,感受到臺灣藝術圈的熱情與溫暖。赫佐曾表示,他的編舞風格有兩種特色:早年強調舞者怎麼站起來,作品經常出現各種走路的姿勢,並且從制式的配置空間做為舞台空間。這幾年開始討論身體脫離地面的關係,探討更多關於速度、群體的問題,加入了螺旋、圓形等概念。

2015年接任蒙彼里埃國家編舞中心藝術總監,繼續推動藝術教育工作,培養舞者和觀眾。蒙彼里埃是法國舞蹈發展的重要城市,每年六月舉辦蒙彼里埃舞蹈節,整個城市隨處可見各種舞蹈發生,是全球傑出編舞家重要舞作的發表時刻。而法國蒙彼里埃國家編舞中心更是不可或缺的合作夥伴,不僅提供場地,同時也讓藝術家發表新作,《伊恩症候群》便是他2015年,接任蒙彼里埃國家編舞中心藝術總監後發表的作品。不僅再次讓各界看見他源源不絕的創意,更展現藝術哲學思維的時代探問。陸續受到巴黎市立劇院、世界各大藝術節邀請演出。

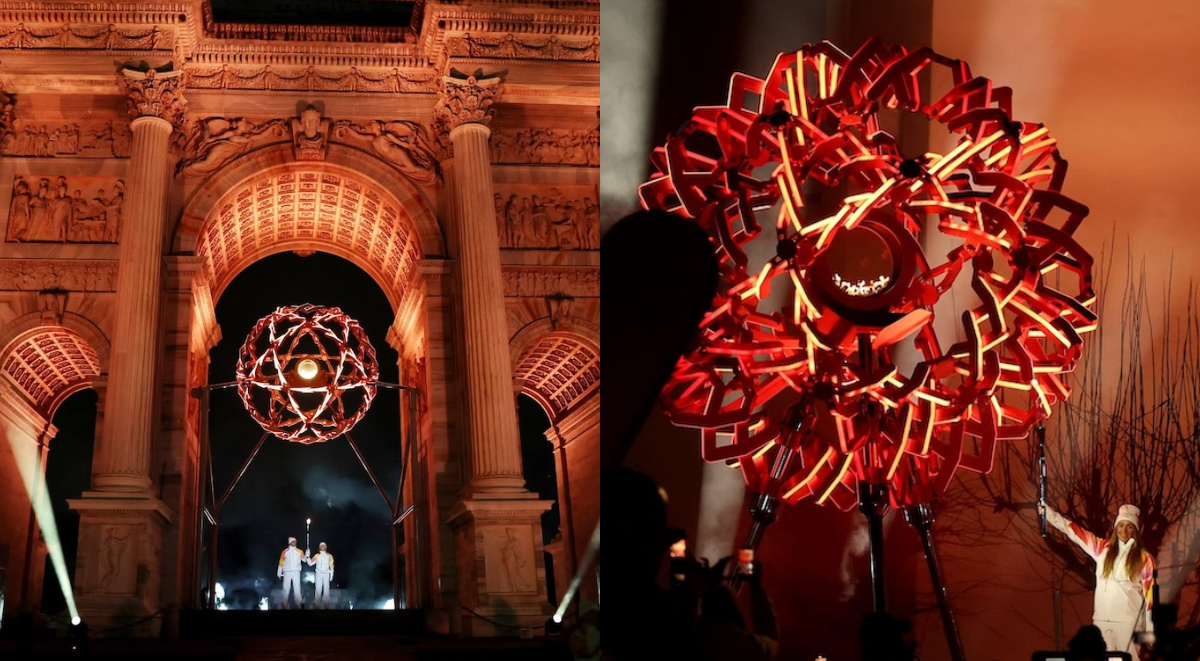

2018年NTT-TIFA的策展,向世人提問數位時代的科技帶給人的影響

赫佐同時身為2018年NTT-TIFA的策展人,歌劇院首次舉辦全球性節目甄選,以「連結— CONNECTION」為主題。全球性甄選計畫從今年初開始收件,針對跨領域(表演藝術、視覺藝術、新媒體等)、跨產業(製造業、工業、數位科技)及科學(天文、物理、生物等)運用結合的作品,廣邀國內外表演團隊遞案,共收取來自28個國家,147件提案,將於九月宣告最後獲選的節目,並於NTT-TIFA演出。他認為優秀藝術家會看見世界的可能性,並會從中改變,發揮更多創意,所以雖然創作時間橫跨了1979年至2018年,有些歷史性的作品,但在主要節目的選擇上扣合主題,並以過去為基礎希望能找到未來,相當精彩。

克里斯汀.赫佐也將在明年帶來大眾舞蹈三部曲的第二部曲《朝黑暗趨近》,與探討舞蹈關係,結合影像的劇場新作《依據自然》(d‘apres nature)。與歌劇院聯手策劃2018年NTT-TIFA的演出,由全球甄選脫穎而出的作品,將世界大師作品帶到臺灣,也藉由這些作品讓臺中表演藝術有機會與國際連結。

via / 臺中國家歌劇院

圖 / Marc Coudrais、Mario Sinistaj

加入LaVie行動家LINE官方帳號!接收全球第一手設計大事▶