La Vie 2017台灣創意力100:10大創意展覽

類目定義:博覽會、商展、節日慶典、演唱會或市集等,有具體時限與實體場地之活動。

評選標準:於策展主題、參展者質量、參觀者人數、衍生產值、國際能見度、策展規劃,有出色表現之會展。

田中央工作群歐洲巡迴展:Making Places

「田中央工作群」,一群深耕宜蘭、多年維持約二十人左右的建築事務所,由黃聲遠於1994年創辦。在過往二十多年間,田中央持續在生活中探索建築創作的真實性,並本著善意及順其自然的工作模式,透過專業整合來創造空間,企圖引導出新的在地生活方式。

田中央工作群與建築師黃聲遠是首次受邀到歐洲巡迴展的台灣建築師,歐洲巡迴展:Making Places的展覽以三個論述組成:「設定基準:大棚架做為地景參考線」;「凝聚記憶:與時間作朋友」;「重回大地:記住身體,忘掉時間」;以及一小節不可或缺的「軼事論述」。

展覽特點之一是工作模型。田中央一直以來透過大尺度的模型來操作設計,使團隊對於環境的體驗更加敏感。每個模型都是歷經長時間的過程而產生,曾在社區與居民溝通或在工地對工人說明,其斑駁豐富手感,透露出田中央作品豐富的體驗感。

策展人感言:展覽的目的是「交朋友」,而非突顯自我,透過建築,讓世界看到台灣人的友善和自信。一路上,我們的確交了很多朋友,獲得很多真心的掌聲和問候。

2017第四屆X-site計畫:供霧所Mist Encounter

「X-site」為臺北市立美術館於2014年提出的建築裝置徵選計畫,以北美館前的戶外廣場為創作基地,選出一件臨時性的建築裝置,作為結合建築與藝術事件所形構的體驗式空間,研究跨域結合的實驗性創作,透過互動參與探索民眾對環境關係的重新感知和關注。

供霧所(Mist Encounter)為2017第四屆北美館X-site計畫首獎。以施工鷹架、半穿透軟性材料作為構造主體,搭配水霧裝置,來回應本屆命題「關於工務所的行動研究(In Progress)」及美術館的空調修繕工程,將原本不可見的空氣調節形構為一個可理解的形式。透過水霧具體/非具體的特性展開身體知覺,創造一個可見/不可見、公共性/個體性、自然/人為的環境,激發民眾對建築空間虛實有不同思考與經驗。

策展人感言:一群有各自設計關注的設計師,跨場域與時區的團隊合作,期盼以供霧所型塑有別於日常感知經驗的記憶事件。

修龍—臺灣文化進化論〈倫敦設計雙年展 台灣館〉

2016倫敦設計雙年展台灣館以「修龍 Eatopia – 臺灣文化進化論」回應大會主題「Utopia by Design 設計烏托邦」。

主題「修龍」取自閩南語「相撞」的諧音,藉由食物展演設計來探討新舊文化融合過程中所產生不同價值的碰撞,並隱喻了文化鏈中的每一份子皆是共創本土價值的人,同時開啟臺灣文化的未來想像。

修龍是由都市設計學會與長期投身公民外交的cxcity主辦,建築師吳雅筑以及設計師曾熙凱策劃,同時邀請充滿台味的平面設計師-小子操刀主視覺、新銳導演謝宇恩拍攝形象影片,以及創作歌手李英宏為修龍改曲提詞,在當時台灣社會造成相當大的回響,同時也被紐約時報(The New York Times)特刊評選為雙年展中最優秀的五個展館之一。

策展人感言:因為前方的道路是如此模糊不清,我們才得以想像突破困境之後的美好風景。

台南紅椅頭觀光俱樂部

紅椅頭就是台南小吃攤常見的紅色塑膠椅,外表看起來質樸簡單,但材質耐摔不怕日曬雨淋,與台南人的性格很相似,外表直接但是內心熱情真誠,也因此成為台南市政府觀光旅遊局向日本推展台南觀光的形象代表物。「台南紅椅頭觀光俱樂部」已連續3年前往日本大阪辦理推介會,結合在地團隊,用不同視角呈現府城風情,展現出台南推動觀光的企圖心。

台南紅椅頭觀光俱樂部抱持著「就是想跟朋友相聚的心情!」希望將台南的日常生活裡,人們隨手拉張紅色塑膠椅話家常的親切隨性傳遞出去,邀請許多台南在地的店家,以展出或是演講的方式,向日本朋友介紹台南,每一個物件與事件,都代表台南真心誠意的待客之道。

策展人感言:紅椅頭觀光俱樂部的想法很單純,就是把台南『原本的樣子』帶到日本去,跟大家交朋友!

「十年,再見楊德昌」特展

2017年是台灣新電影浪潮最具代表性的楊德昌導演逝世十周年,桃園電影節規劃紀念特展,向這位電影大師致敬。特展中細膩介紹楊德昌的電影成就,展出珍貴的照片及手稿之外,吳乙峰導演特別採訪了十幾位當年楊德昌導演的夥伴以及受他啟發的弟子們,如柯一正、小野、余為彥、杜篤之、虞戡平、張震、陳湘琪、魏德聖、唐從聖、陳希聖、鴻鴻、姜秀瓊、王維明、陳駿霖、陳博文等等,細談他們認識的楊德昌。長達6 小時的訪談影片集,也在特展現場播映。在楊導持續獲得國際間肯定並舉辦相關回顧展的同時,在他的家鄉台灣,桃園電影節策展單位此次專題展的選題及內容策畫,值得肯定。

東海岸大地藝術節

「東海岸大地藝術節」至今已舉辦第三屆,今年以「潮間共生」作為策展主軸,持續以深度詮釋在地人文並延展國際視野為目的,將「人,與自然共存,與彼此共生共榮」的東海岸大地美學分享給世界,讓大家感受,在這片海岸山脈與太平洋交會的狹長土地上,這麼多不同族群人們共同生活所衍生的多元流動特質,孕育出獨特的人與自然、人與人之間綿密的共生關係,宛如是潮漲潮落之間裸露出的潮間帶。

既是海洋也是陸地異質交會的潮間帶,演繹著充滿劇烈挑戰的生存環境,卻也是生態最豐富繽紛的地帶。東海岸大地藝術節,藉由綿延在長達168公里山海之間的駐地藝術創作、餘音蕩漾在月光海上的歌聲、散落在台11公路上的藝術工作室,細細書寫台灣東岸/太平洋西岸的潮間共生之美。

策展人感言:策展實踐過程宛如進行168公里山海之間的鐵人三項,步步紮實的艱辛與幸福∼

雜學校

從2015年的「不太乖教育節」到2016年的「雜學校」,創辦人蘇仰志和他的團隊透過策展成功地將創新教育的話題炒熱,以歡迎「體制內外,深具實驗精神的團體與個人」為號召報名,通過針對創新教育單位的邀展,結合論壇、實作工作坊與主題策展,打造全新教育策展體驗。主要訴求為,給1-99歲的每一個人一個機會,去體驗教育的各種學習路徑與可能性。2016年展覽售票展出,創下2日17000人次參觀,160個亞洲創新教育單位參展的紀錄。今年十月的第三屆盛會甫落幕,這個由教育界門外漢發起的非典型教育博覽會,在兩年之內已經迅速成長為亞洲最大創新教育展。而這一場台灣教育史上空前的創意集結也讓很多人意識到:原來台灣在創新教育這塊領域如此百花齊放,先行者燦如繁星。

蘇仰志在先前接受《La Vie》專訪時,透露媒體、創投和政府單位都曾探詢合作,而作為一個本土原生的展覽品牌,「雜學校」未來延伸至媒體,乃至於做為城市行銷的主題,都是有可能的。這個打造全新教育策展體驗的展覽,已經在台灣投下充滿創意的全年齡教育新思潮。

策展人感言:一個民間自發的創新教育展可以被這麼多人關注,我們覺得非常感動,也希望藉由這次得獎機會鼓舞更多人,讓創新教育產業有更多新的想法被激發!

物.理

藝術家對於眾多媒材與表現形式從未設限,不斷地跨域與自我突破的傾向是當代藝術的重要特質之一。由蘇嘉瑩所策展的《物.理》便跳脫字面上單純的事物變化,隨著現代混種、跨域、科技整合的思潮,將這些物理變化狀態的原理,用更寬廣的架構及當代藝術的方式揭開。

展覽由8個國家、共14組藝術家作品構成,展覽目的在呈現藝術與「物之理」相遇的現場,提供一個觀點上跨域的可能;藝術家運用簡單技術與原理創作,展現出當代藝術豐富多元的手法,像是音域、光線、電場、水等物質界的元素,以互動性藝術裝置的形式,讓參與者重新體驗物理元素以藝術詮釋下前所未有的感受,整個展場在藝術家的大膽創意中變成一座藝術的實驗場。《物.理》一展由北美館內自製籌畫,展現出專業美術機構的主體性,及培育台灣策展人的用心。

2016 台灣國際錄像藝術展- 負地平線

2016 年第五屆台灣國際錄像藝術展「負地平線」(Negative Horizon),由策展人呂佩怡、許芳慈共同策劃。本展主要探討當跨國/界移動,逐漸成為日常生活必須,移動到底是拓展了我們的眼界、認識與感受,抑或透過合理化的流動蒙蔽潛在的剝削?

從展覽標題來看,Negative 有底片、負片之意義,連結到錄像藝術移動影像曝光顯影的本質;而作為形容詞,則有消極的、負面的、否定的、陰性的意思;Horizon 是天與地之間動態的「界」,依據外在自然條件, 環境因素與觀者視角而異。因此,當Negative 與Horizon 作為此次錄像展的標題時,意指那些「正(常)可視」之外、之後、之下、之反面⋯的景況。「負地平線」期待透過藝術家的眼睛及機械動態影像,使全球社會中遭遇政治經濟驅離者,以及經歷跨國移動的彈性公民,將移動日常化所造成的諸多現實顯影。

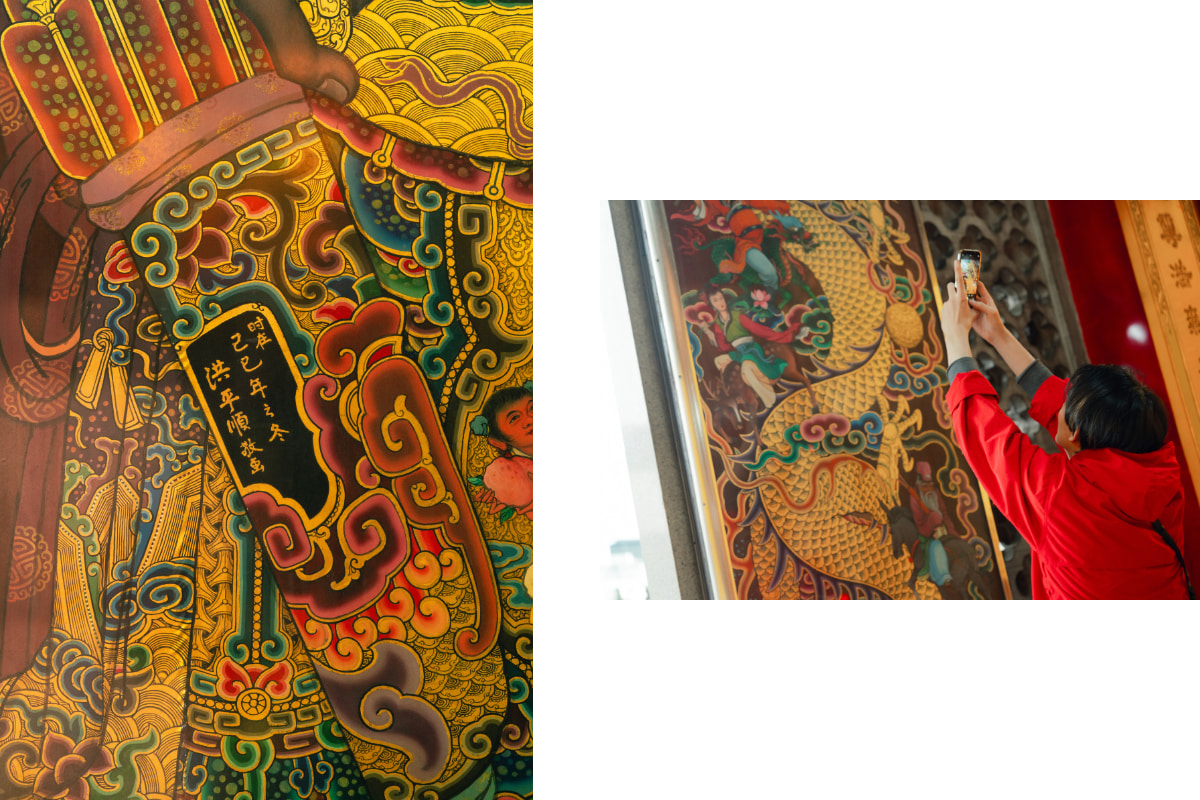

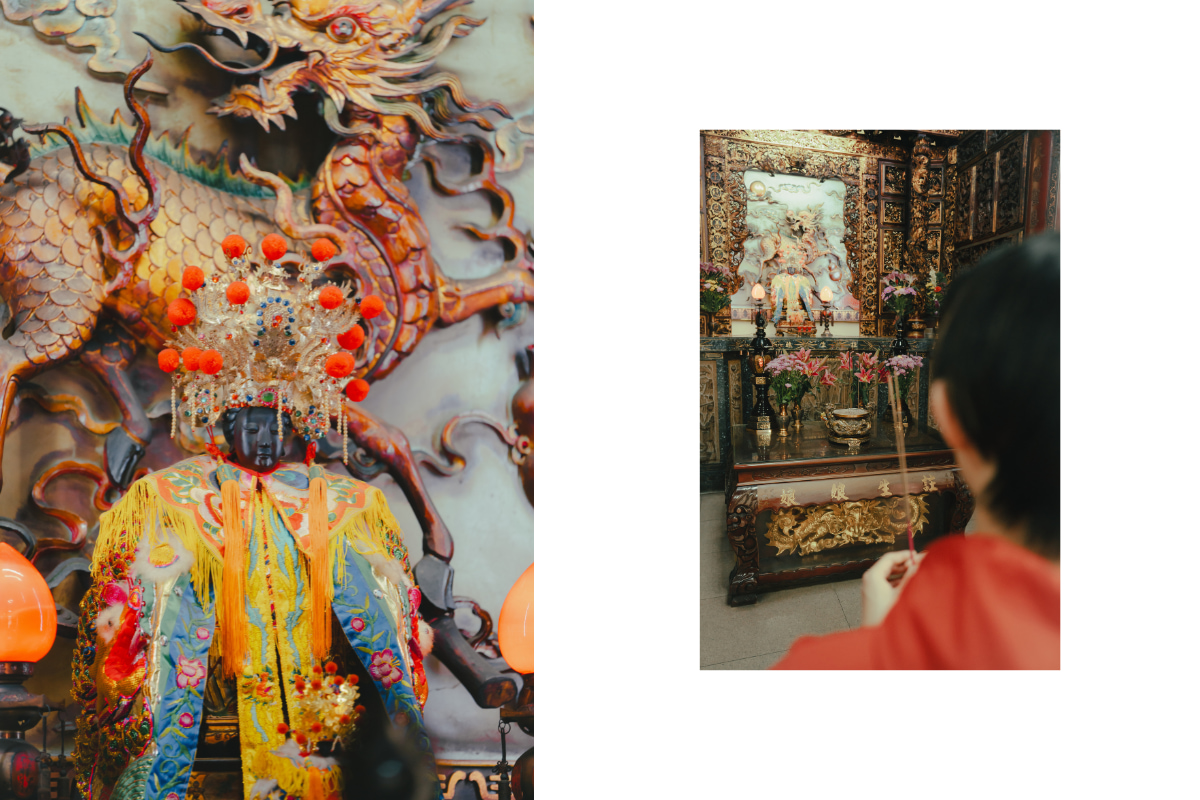

近未來的交陪:2017 蕭壠國際當代藝術節

蘊含在民間信仰與傳統習俗中的文化底蘊,有沒有可能轉化為孕育台灣當代藝術的土壤呢?基於這樣的提問架設,「近未來的交陪:2017蕭壠國際當代藝術節 」在總策展人龔卓軍的策展思考下,以「傳統與當代藝術對視」為核心內涵,重新詮釋寺廟藝術的內在精神與表現形式,透過長達兩年的田野調查與地方蹲點,重新發現與台灣在地連結甚深的民間信仰及文化內涵。

展覽共邀集臺灣、日本、義大利、加拿大、奧地利等38 組知名藝術家參與創作,展出超過400 件以上作品。以東方文化涵養與西方當代藝術為媒介,透過攝影和錄像創作重新詮釋寺廟遶境交陪的內在精神。在台灣當代藝術展覽大約仍以國外觀點或理論出發之際,突破此些慣見的範疇,創造出跨越藝術、傳統信仰、國際與在地等不同領域的對話可能,無論在策展手法或內容層面均非常值得肯定!

策展人感言:交陪境就是一種集體部署,我們感謝這過程中被贈予的一切。

文 / 陳佳歆

圖片提供 / 各單位