★ La Vie 2017台灣創意力100 ★

創意展覽首獎得主 ─近未來的交陪:2017 蕭壠國際當代藝術節

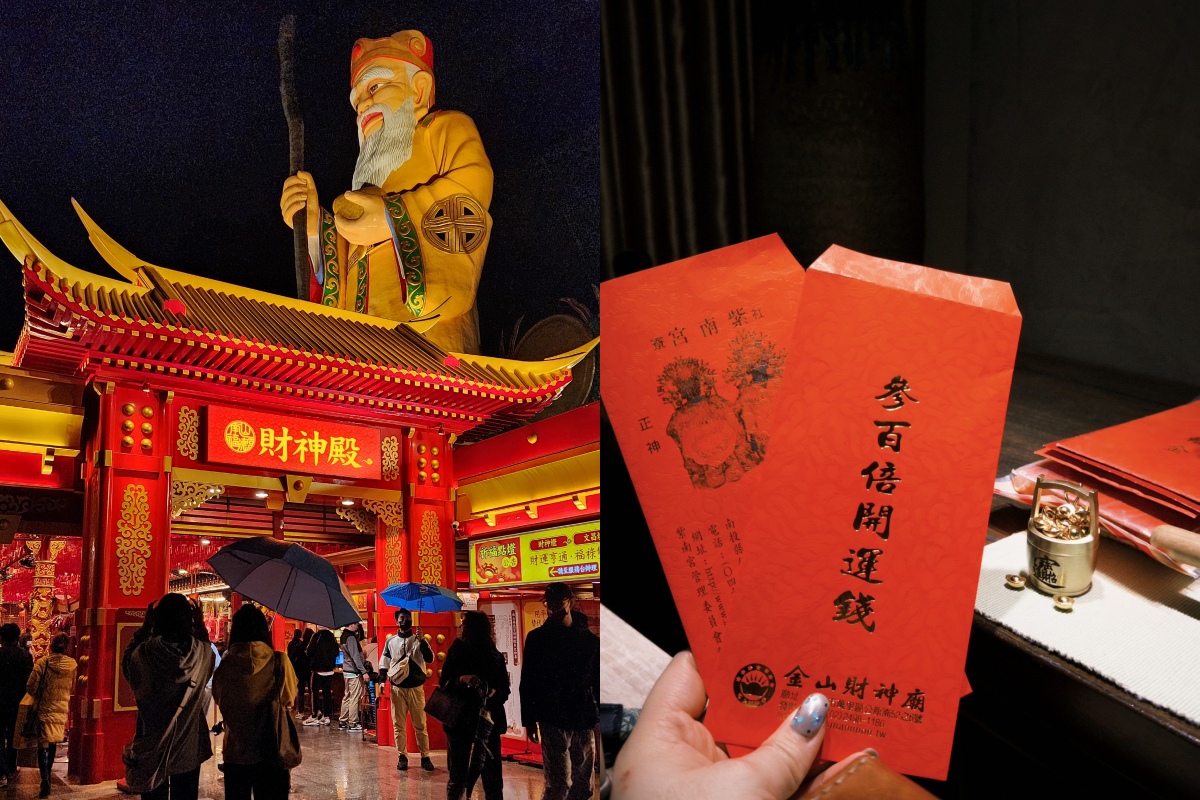

台灣民間信仰和當代藝術能有什麼樣的火花呢?「近未來的交陪:2017蕭壠國際當代藝術節」總策展人龔卓軍以台南傳統「交陪境」為核心概念,透過交融跨界的策展內容,提出:創作中的技藝方法、儀式中的互動方法、以及政經結構中的自我組織方法,呈現出大膽創新且不同於西方的當代藝術創作養分!

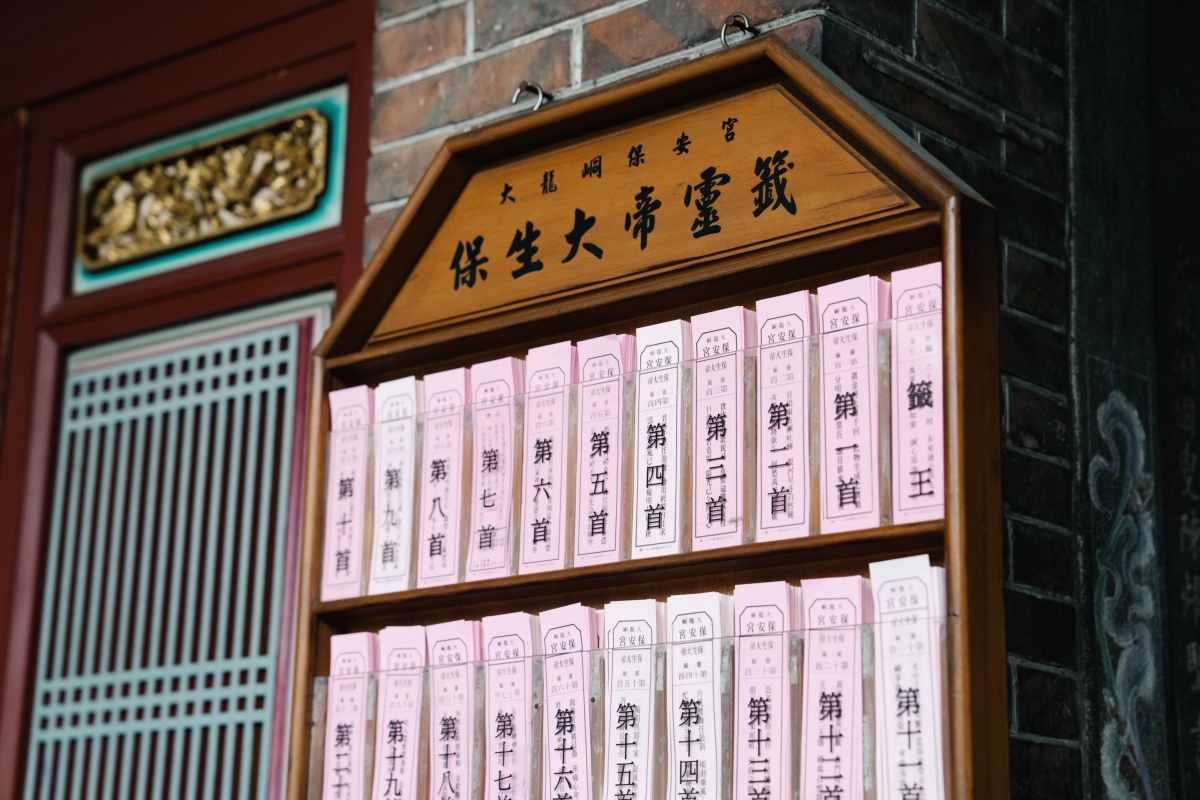

在台語中,談起交際應酬時,常會提及「交陪」(Kau-Puê)這一說法;而在台灣傳統民間信仰中,則有「交陪境」一詞,所謂的「境」指的就是以廟宇為核心的祭祀圈,在台灣近一、兩百年來,因為媽祖、王爺信仰所自發形成的民間廟境活動,連結著包括科儀、戲曲、陣頭、彩繪、交趾陶等豐富的文化資產。但是這些蘊含在民間信仰與傳統習俗中的文化底蘊,有沒有可能轉化為孕育台灣當代藝術的土壤呢?

在「近未來的交陪:2017蕭壠國際當代藝術節」(後文簡稱「近未來的交陪」)中,總策展人龔卓軍老師即是以這樣的提問出發,企圖突破所謂的傳統信仰、當代藝術圈的同溫層,創造出新的對話可能。

跨越學院與在地的前置思考

「這次策展原本不在我規畫中的」,回想起當初籌備「近未來的交陪」展覽過程時,總策展人龔卓軍坦率地這麼表示。時間推回2014年,龔卓軍在台北的鳳甲美術館策畫的「鬼魂的迴返:臺灣國際錄像藝術展」順利開展,而當時已擔任台南市文化局文化園區管理科長黃瓊瑩特別來訪,提出希望能邀請他以台南民間信仰為主題到蕭壠文化園區策展的想法。

「雖然我身為台南人,但對傳統信仰、祭祀、繞境的細節不完全了解。」龔卓軍笑說,「那時提出希望能有兩年的前置調查期,也想要做刊物等想法,原本覺得對方就會打退堂鼓,沒想到一陣子之後,黃科長居然打電話來說,已經協調好計畫可以go了!」既然要做,就得全力以赴,於是從2015年的農曆年起,龔卓軍帶著策展團隊開始跑第一間廟,兩年下來累積訪查70~80間廟宇,其中2/3還都持續回訪,光是仁德區大甲慈濟宮就訪查超過6、7次。

不僅在策展之初,就堅持以深入在地的「田野調查」方式累積紮實的第一手資料,在發行的四期《交陪》藝術誌中也收錄了專訪成大歷史系蕭瓊瑞教授、在地文史家黃文博老師、傳統彩繪修復師蔡舜任、以及藝術家梁任宏、李俊陽、何佳興等人。甚至,連策展團隊的組成也都師法交陪境,邀請影像、空間建築、文字採編等不同專長人才,以協作的方式一起加入團隊。

從田野調查開啟信仰文史寶庫

像是開啟一個個平時少為人知、卻震撼力強大的在地文史寶庫,田野調查的過程中,讓龔卓軍及策展團隊難忘的經歷不少。例如:86歲高齡的彩繪畫家陳秋山,為了專心替仁德的慈濟宮作畫,搬至廟旁的鐵皮屋一住就是13年,終於在2015年完成106幅畫像後退休,而擁有一身絕佳畫藝的他,年輕時即師承國寶級畫家林玉山先生,「從學院派藝術到民間宮廟彩繪,就像是一記穿越力十足的擦邊球」,龔卓軍如此形容陳秋山獨特的藝術生涯。展覽中也特別與慈濟宮借展兩件巨幅牆堵畫作,以及手稿、線描稿。

而另一回團隊更巧遇台南老廟沙陶宮壁堵上著名傳統畫師潘麗水的作品,為了搶在廟方整建前保留下作品的樣貌,緊急號召了台南藝術公社,在誠意十足地與廟方交涉溝通之後,展開一場動員20人、以四個上午和兩日午後時間完成的拓印行動,保留下赤足兜蛇、持劍伏魔斬妖的「四聖者」石刻畫,不僅在展場中重新設計呈現,也成為四期《交陪》藝術誌風格獨具的封面。

除了民間信仰藝術作品進入展廳,由藝術家李俊陽、蘇俊穎、曾伯豪、林書楷、陳伯義等人進行裝配的三輛交陪陣頭車,也在2017年二月獲得金唐殿總幹事與蜈蚣陣主委同意,加入號稱台南沿海五大香科之一的佳里金唐殿「丁酉年蕭壟香科」醮典的蜈蚣陣與陣頭繞境隊伍,「一輛是金光閃閃蘇俊穎布袋戲的戲台、水族精、納美人和綠巨人浩克道具,另外一輛小發財車裝配的是藝術家沈昭良的電子舞台車攝影。」龔卓軍表示能夠讓藝術家自由創作參與,主要是因為長時間蹲點和廟方培養出的信任感,而在蜈蚣陣遶行當天,民眾和小孩們的接納度也非常高。

做、使用、生活 歷久彌新的交陪境三大層次

此次展覽中,邀集台灣、日本、義大利、加拿大等38組藝術家參與,展出超過400多件作品,綜觀這次策展內容,龔卓軍分析展出作品的三大特質,「首先,多數作品都採用田野調查作為創作基礎;其次,以民間工藝為靈感來源,也讓創作材質更加多元;而最大的特質則是,在保有獨立創作脈絡下,採取近似於交陪境動員組織的協作式創作。」

談及這次策展所著重的當代交陪模式,龔卓軍認為,「策展所建構出的:『創作中的技藝方法』、『儀式中的互動方法』、『以及政經結構中的自我組織方法』,不單是指向民間藝術的純粹技法和美學,也希望讓參與的參觀者重新體會到一種和西方藝術不同,且歷久彌新的『做的方法』、『使用的方法』、『生活的方法』」。例如,傳統匠師工班做、使用、生活合作又具互競張力的「對場作」,也被援引到展覽前期的藝術家駐村計畫,李俊陽與林書楷在長牆左右側以兩張大畫的對場,張徐展與邱子晏則在一個共同的廟宇大木結構中,各自創作卻又營造出「仙拚仙」的氣勢。成為所謂「使用的方法」在當代藝術裡的嶄新實踐方式。

而在「生活的方法」上,龔卓軍也以佳里金唐殿每3年舉辦一科的香科醮典為比喻。他指出,換個角度想,香科醮典其實就像是民間舉辦的三年展,展現出社會結構功能論中帶有流動性的一面,看似三年一次,其實期間各領域的連結仍在這段期間保持運作,展現出深藏在日常生活中維繫與更新的複雜組織力度。

走向國際的豐沛藝術能量

如此獨特、從台灣本土長出的策展經驗,也備受國際間的重視,包括日本的佐渡島與秋田縣,都紛紛邀約龔卓軍及策展團隊前往分享,可以見得這股迸發自台灣傳統民間信仰的底蘊,不只在台灣當代藝術領域創出新意,也成為與國際間交流的新焦點。談到未來隨著這股展覽逐漸長出的新能量,龔卓軍表示,除了碰撞出當代藝術新的創作養分外,若有可能讓在地宗教遶境活動衍生為融合藝術、民俗的新形態祭典,也非常值得期待!

評審的話

「展覽本身就是台灣很大突破。台灣的當代展覽,很多還是從歐美觀點出發。但是這檔展覽,他們在台南針對宮廟文化花了兩年時間做田野。而且台灣做當代藝術時,基本上還是在fine art的範疇,跟民藝有一個gap。這檔覽展之所以受到重視,也是因為大家會想看,台灣的民藝跟fine art可以共譜出怎樣的東西。這是一個蠻有企圖心的計畫。」

文 / 方敍潔

攝影 / 張藝霖