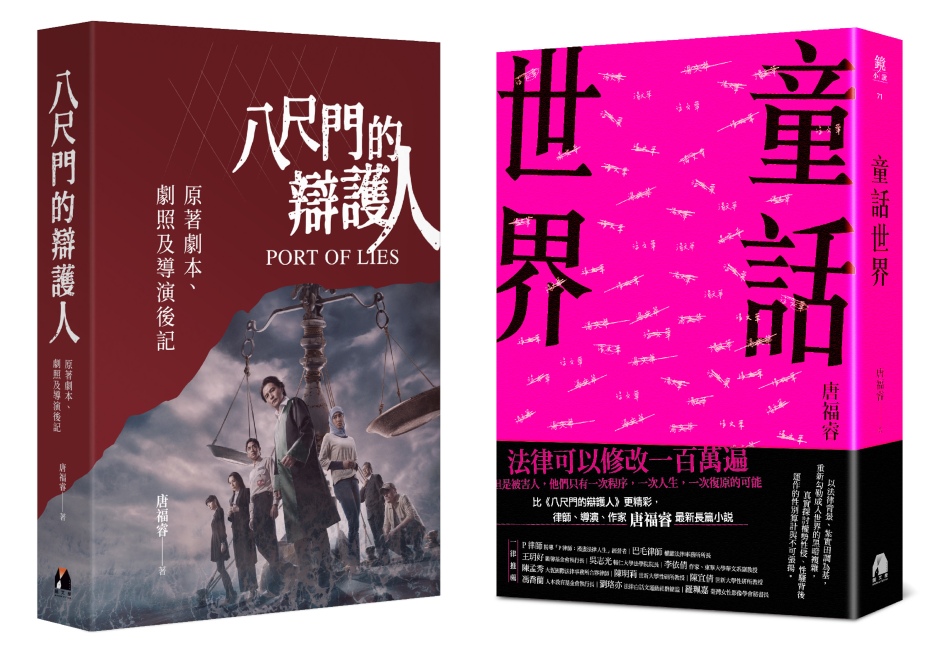

2019年,林楷倫擦乾賣魚的手開始寫作,2020年即拿下各大文學獎,並出版了蔚為討論的《偽魚販指南》;曾執業5年的律師唐福睿創作與執導電影《童話.世界》後今年以《八尺門的辯護人》一舉拿下各大文學獎,並拍成備受歡迎的同名電視影集。當魚販與律師都成為文壇炙手可熱的新星,既專業又「不務正業」的職人書寫能帶給我們什麼樣的視角與魅力?

清晨人聲鼎沸的魚市流動著人情與黑話、法律高牆背後的人性與脆弱——我們得以擁有截然不同的視角與內幕,讓既定印象與眼界被層層打開,跨越所謂階級與主流非主流的隔閡,都虧了近年職人書寫風潮,讓陽光照進各行各業陰暗中炯炯有神的眼眸。

當拿過各大文學獎、斜槓魚販與作家身份的林楷倫,以及擁有律師、編劇、作家與導演身份的唐福睿聚在一塊,初次見面卻從市區暢談到漁港,話匣子停不下來,《偽魚販指南》與《八尺門的辯護人》有個巧妙的交集是漁港,有漁港的地方有人群與聚落、市集與買賣,有人的地方便有人情與紛爭,他們講職業、寫人性、聊生活,職業如此不同,生活與感受卻沒有什麼不同,都是作家同理與認識這個世界的方式而已。

Q:不是每個創作者都願意寫自己的故事,為什麼你們願意、選擇這個題材?

唐福睿:雖然說《八尺門的辯護人》裡面有很多自己的經驗,比如說處理法律案件的經驗,或者是在司法圈看到、聽到的一些人事物,但是我覺得那和我自己是有一點距離的,雖然寫這些東西會有自己的感受、情緒放在裡面,但比較不像是對讀者揭露特定自己的東西,所以我覺得我跟楷倫不大一樣。我是先確定自己想要講什麼,私心覺得要挑戰一下法律人的聖盃——死刑,所以死刑決定後接下來都是找資料慢慢累積,像是跟原住民、移工、漁工有關的情節,其實都是慢慢透過閱讀資料然後才把它湊到一起,所以不是一開始就要寫這個,全部都是這麼巧,都可以排在一起。

林楷倫:其實在《偽魚販指南》之前,我也是在保持一種距離。最主要就是要跟讀者講一件事情——你想像的魚販不是這樣子喔!大家都會覺得魚販要嘛是底層階級或怎樣,但不管怎樣實際上都跟你想的有點不一樣。我現在測試下來,很異男的都會愛第一篇章,然後第二篇章其實是寫給女性的,寫到了一些愛情、心理測驗。

唐福睿:心機很重。我跟你講,我唯一看兩次的就是那篇,完了,我內心住了一個小女孩。

林楷倫:跟我一樣。然後,第三篇章就是非常純文學、傳統文學的脈絡。其實很簡單,第一件事情我就是要介紹魚販這個職業,但與很多職人書寫最大的不同在於,我沒有帶很大的批判寫,因為身為漁販我真的不懂我對這個世界能有什麼不滿,或是有什麼我必須要去抗爭,身為一個社會系的人我居然想不出這件事,那就不要寫了,就去介紹一個人的生活世界,這很重要。所以第二個就是介紹魚販這種特殊工作時間下的日常生活,例如我每天睡午覺,但是睡午覺的時候可以幹嘛?可以曬曬魚乾。然後第三部分就回到我自己本人身上,只有這一塊是在很完整地揭露一些髒的東西,但那也還好。

唐福睿:但你不會覺得說有些過於私人然後會傷害到身邊的人?

林楷倫:我寫的時候本來就打算要跟以前傷害過我的人講我的內心在想什麼,有些人會顧忌,但我覺得他傷害你的時候也沒有隱忍啊。其實就是很簡單的在職業上讓大眾能夠同理,這個職業跟其他職業沒有什麼大差別,像「尿尿樹」其實就像公司的茶水間,大家會在那邊聊天、交換情報。這本書做到一個簡單的小任務,就是讓大家覺得原來魚販這個職業的生活也跟我滿像的。

Q:書寫上是否有需要小心處理的議題,或擔心同業有意見的情況?

唐福睿:寫《八尺門》的過程沒有害怕過,會有很大的壓力沒錯,但若我能夠好好做調查、好好地對待這裡面的人物,我不覺得會有什麼問題。所有裡面發生的事情都是有原型的,當然我已經去識別化了,姑且不要說它是一個創作者倫理,其實更是在保護你自己的故事,因為如果有爭議的話,故事與討論就會失焦,當初想要傳達的東西大家甚至都忘記了。不害怕同業會有聲音是因為事情都是確實發生過的,只是我把它轉化,所以假如真的是很司法圈的人,他們看完《八尺門》會知道這是哪個事件。另外一個不用擔心的原因是因為即使素材都有原型,我使用的也都是公開的資料、新聞事件,不會特定去挖掘某個人的祕密。

林楷倫:而且業內通常都是會專注在細節,其實不太會在意劇情被怎麼寫,他會說你這裡好像搞錯了。像我寫魚也是會很緊張,例如這個魚段對不對,但是有人來挑戰,我就會跟他互相嗆聲。而且,以年紀來講,我很常會被挑錯,在你那圈子算是阿弟仔,對不對?

唐福睿:已經算是中階了,中生代。

林楷倫:像我在這個圈子,你知道嗎,我現在還是阿弟仔,因為都已經老化了、沒有新的人了,所以永遠最年輕的就是我這一輩。所以我會常被挑戰:你到底懂不懂?但我第一件事情是裝傻,我看你要說什麼然後再嗆爆你。本來就是你對自己的職業能了解多少就講多少話,所以就會在面對職業細節的時候特別注重。

Q:以自身職業出發的作品如何和大眾產生共鳴?

林楷倫:找出大家共有的想法就好了,例如魚販這個職業的辛苦,就把疲憊寫得很準確,像是當人累到一個極限,臉就會開始反潮紅、開始興奮,然後就會超級累。像這樣把身體的感覺寫得清楚、一天的行程是怎樣,他就會非常理解這個工作。

唐福睿:我覺得作品當然要有一些職業的細節,但你要講這個人物絕對不能夠脫離他的生活。譬如說,我們知道公設辯護人的職業是做什麼的,但你要跟這個人感同身受,還是必須要看著他遇到什麼困難、怎麼解決,透過這些事件、行動,觀眾才有辦法找到跟這個角色共鳴的切入點,例如我們都一樣鄙視權勢、討厭權力,讓角色更像個人。

林楷倫:因為職業跟生活是交融的,但交融的過程當中我們如何展現具體想要的職業感?所以不管我在寫散文或是小說,都會寫很多食物,他吃什麼其實就代表當下他是過著某種生活。又或是工作講的幹話跟回到家講的話完全不一樣,職業生活跟日常生活的區隔我覺得很有趣,會增加讀者的可信度。

Q:怎麼看待近年的職人文學風潮?

唐福睿:生命經驗對創作很重要,像是在美國法學院的制度為學士後的學位(想要進入法學院必須先擁有學士學位),這滿好理解的,因為法律不可能只處理一種問題,要處理醫療、工程⋯⋯,基本上隔行如隔山,其他東西都要從頭理解。所以我很能夠體會職人創作跟一般作者是非常不同的,看待世界的觀點也不一樣,現在要我寫一個不太思考法律的故事基本上是不可能的,法律不是黑白分明也不是三言兩語,這就是我看待世界的方式,基本上有各種不同觀點進來是好的。

林楷倫:雖然說職人,但部分台灣的職人創作是不被尊重的,就是那個職業本身就不被尊重,作者要怎樣去書寫變成很大的問題,因為如果面向的是銷售而不是職業被理解這件事情,寫起來就會變成很刻板印象或獵奇。獵奇是會勾起興趣,但這是最重要的事情嗎?應該不是吧。像是很多會寫職業很辛苦但不會說賺多少錢,這個職業就被誤導成階級很低。要不要來賣魚啊?月入很多喔,但這就是一個落差,應該要去面對這件事情。台灣不是把很多東西都當成專業,我們能做的就是讓它變成專業、去污名化。

Q:創作途中如何再次面對、整理自我?

唐福睿:書寫過程整理人物、情節的時候,我覺得是不斷提醒自己為什麼當初要寫這個故事。對我來說有一個很重要的情緒是憤怒,就是我覺得這東西應該要被講出來、要被改變。創作一個故事最一開始的憤怒是很重要的,就算有時候會迷失,過程中也會再度提醒你當初對什麼生氣。

林楷倫:寫作對我來講,會讓自己了解對這個世界的理解程度到哪裡,一方面是對自己能力的挑戰,但另外一方面其實是我們怎麼樣去學習在小說裡面同理別人。

Profile/

林楷倫

1986年生,想像朋友寫作會的魚販、作家,交大研究所肄業,2020年開始在台灣文學界嶄露頭角。曾獲林榮三文學獎2020年短篇小說首獎、2021年三獎,時報文學獎2021年二獎、台北文學獎和台中文學獎等。2022年出版首部著作《偽魚販指南》。人生的愛片是周星馳跟李力持導演的《喜劇之王》,若自己能有張栢芝的泛淚眼珠那就太好了。

唐福睿

律師、編劇、作家與導演。首部編導作品《童話.世界》曾入圍多項台北電影獎獎項,個人長篇小說《八尺門的辯護人》於2021年獲第二屆「鏡文學百萬影視小說大獎」首獎,同年改編成同名電視影集,更一舉拿下2022年台灣文學獎蓓蕾獎、金鼎獎文學圖書獎、2023年台北國際書展大獎小說獎首獎。

文|馮興妍 攝影|林科呈、賴小路 圖片提供|林楷倫、鏡文學

更多精彩內容請見 La Vie 2023/12月號台灣創意力100《Human Identity》