2023台灣創意力100以「Human Identity」為題,探討當世界逼近「科技奇點」(Technological Singularity,意指人類正在接近一個文明全面被顛覆的事件點,在此之後科技發展將完全無法預測),人類創意的特質與價值何在。有別於過往讓雜誌封面與獎盃分屬不同視覺語彙,本屆由「見本生物」盧翊軒擔任視覺統籌,聯動雜誌封面、AR互動設計、獎盃三者。奇點爆炸的視覺,在雜誌是靜態的爆炸完全體,在AR是向外輻射的動態,最終分裂為一座座獎盃出現在現實世界。

封面爆炸視覺,刺狀錐體向外擴散

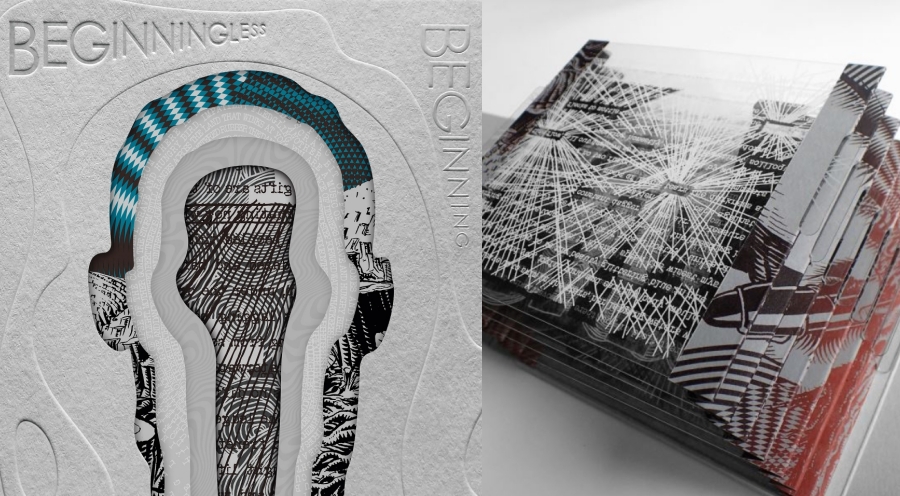

視覺誕生的爆炸原點,始於雜誌封面設計。盧翊軒說,知道12月號封面視覺,也將成為頒獎典禮主視覺,同時還有線上線下宣傳應用延伸需求時,「那時候就滿確定,必須用系統性的識別設計來思考。」不同於單純做一張好看的雜誌封面或典禮海報,這個視覺要具備足夠的延伸性和延展性,以及怎麼讓看到這些設計物的人,辨別它們屬於同一件事情。他選擇以「爆炸」作為概念,「大家都說2023年是生成式AI元年,那我們就把今年比喻為奇點的爆炸。」

「爆炸從視覺上來看有個共同點,就是由中心點向外發散,但當這件事情要由我來詮釋的時候,會是什麼樣子?」做任何設計,盧翊軒都會期許能做出新的表現手法。他不諱言自己是「風格的科技決定論」,設計師們普遍使用Illustrator、Photoshop、InDesign等軟體,在工具的雷同創作邏輯下,導致作品風格有某部分類似;儘管破格換一種軟體可以突破,但他又是穩定產出的設計師,因此如何用相同工具,做出尚未被表現過的方式,抑或把已經被表現過的方式做得更極致,就是他所追求的。

發想前期他與團隊Local Remote測試了各種線條、色塊等的爆炸形式,原本決定要採「人類神經元」的有機爆炸,這個結合人類與奇點爆炸的圖像高度聯結主題「Human Identity」,卻仍被推翻。「好像有點太直白了,也有一點生物科技感,但主題講的又不完全是生物科學方面。」最後他給出的視覺,是眾多像刺的錐體、向外擴散的圖像,這也是很「盧翊軒」的爆炸詮釋。通常想到爆炸,直覺會有火光或顆粒噴濺的戲劇化效果,但他偏愛洗鍊、俐落的視覺,「我的設計裡不會有太多東西,我追求的視覺,是只要把一件事講清楚。」

在現實世界中,突然出現的數位化獎盃

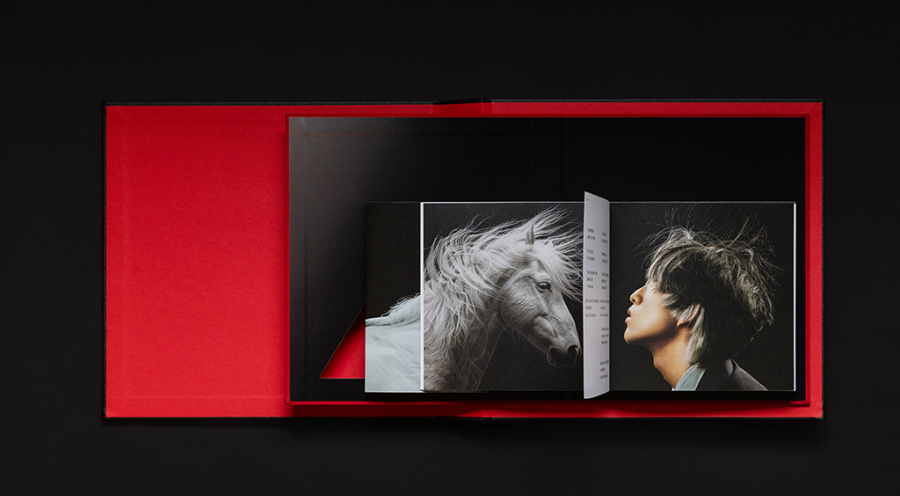

當爆炸的概念在封面逐漸成形,獎盃與AR也同步發展。過程中他思考:「有沒有可能這個爆炸,能作為結晶或實體化的塊狀物件?爆炸其實也是一個物件分裂為多個物件的動詞,有沒有可能在雜誌封面是靜態完全體,但在現實世界又被分散成一座座獎盃?」實體印刷雜誌若加上數位的AR,平面設計若延展到立體獎盃,就能把爆炸的表現做到更極致,讓這個視覺能從不同面向被欣賞。

以平面設計師身分被大眾認識的盧翊軒,其實是工業設計系出身,這次也繼2021年第11屆總統文化獎獎座設計後,再度繳出獎盃設計作品。「獎盃對我來說相對沒有包袱,它某種程度算是雕塑,沒有必須強烈滿足的使用需求,可以體驗最早我想做到的『工業設計中的藝術性』。」

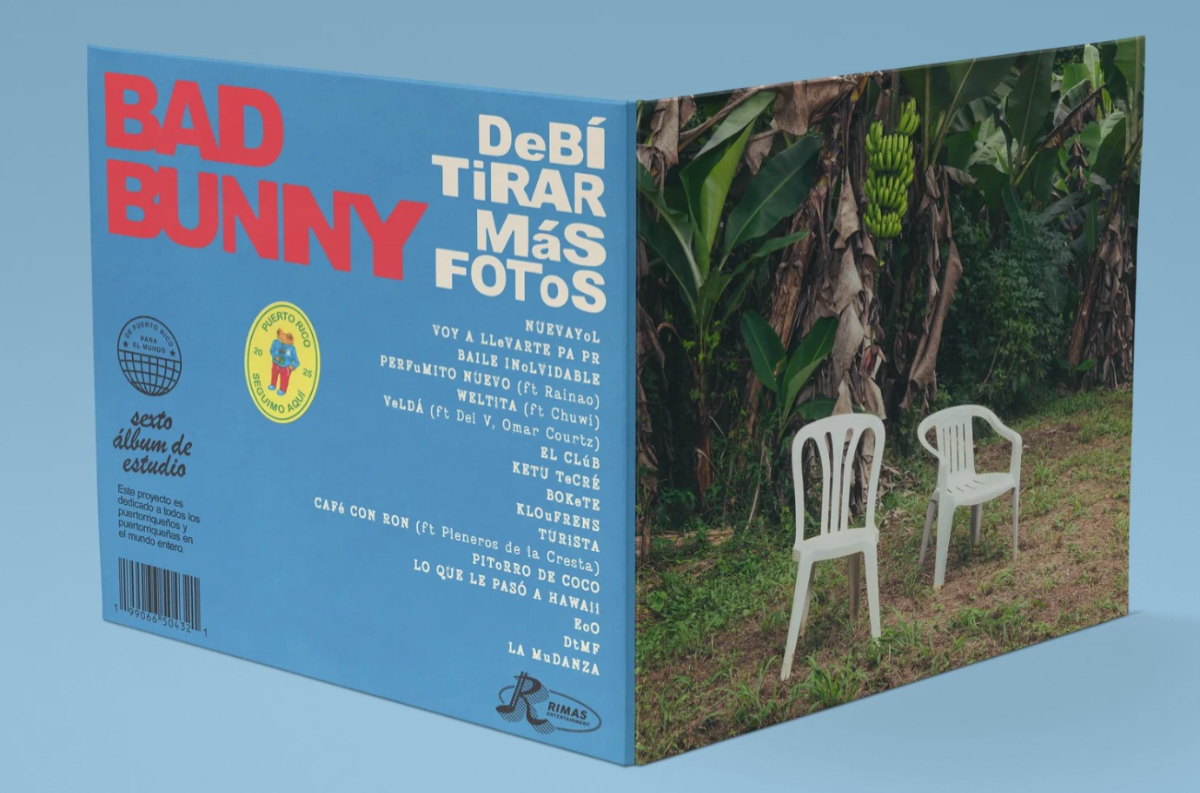

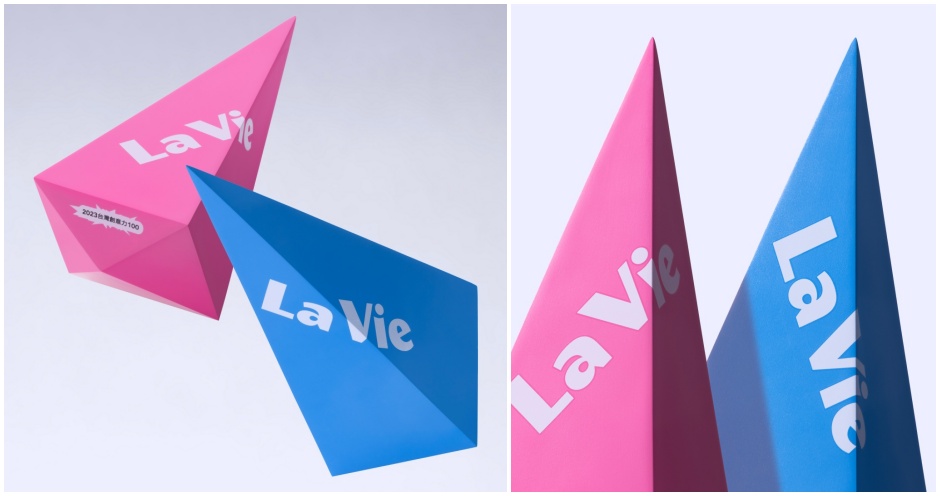

他首先定義心中的獎盃想像,「獎盃的功能就是要放在架上的時候很突出,好像在彰顯殊榮。我希望它很有存在感,擺在家裡的時候,我不覺得要融入環境。」因此他想從眾多獎盃設計中做出區隔,許多獎盃常表現玻璃、石頭、陶瓷、木頭、壓克力等材質的自身紋理,但較少見一種很「數位感」的獎盃。因此當封面的爆炸完全體被拆解與實體化後,成為有著全然幾何、筆直線條、螢光顏色的獎座角錐,這些形體都不是自然界會出現的,像是在現實世界中突然出現一個很數位化的物件。

盧翊軒形容封面就像「大合照」,每位得獎者手中的獎盃,都是裡面的一分子。其實最初的獎盃設計,他希望「封面的物件就是獎盃」,但這個爆炸體細節太多,很快在預算上受到挑戰;於是轉而思考「讓獎盃組成封面的爆炸矩陣」,但這樣每一座獎盃就得長得不一樣,生產模具過多一樣預算碰壁。因此在現實條件下,每個獎盃都得長得一樣,「如何在只有一座獎盃的情況下,還能讓大家『有選擇』?就想到還有擺放角度可以選擇。」他在底座加了像是「不倒翁」的4個擺放角度,再加上La Vie logo位置隨機貼花,來補足獎盃的多元性。

獎盃製作他找來台科大設計研究所的學長、「COZU客主創意」創辦人施昌杞合作,因為熟捻各種材質與製程,能在盧翊軒提出設計構想後,快速給予實際執行建議。看似簡單的獎盃造型其實在製程上並不簡單,底座的4個擺放角度必須考量重心配比;而模具生產往往會有一個面較不精緻,那個面即是注膠口,通常都會選擇底座來注膠,但這次有4個擺放角度,就代表它沒有固定底座,因此在注膠口的選擇是一大難題,後期的人工拋光也必須細緻。還有要做出角錐上方的尖角也不容易,因為模具在灌膠的時候較難灌到最尖銳的頂點,通常都得再倒一些R角(圓角),但最後在製程上都找到解方克服。

AR互動設計,讓刺從雜誌封面長出

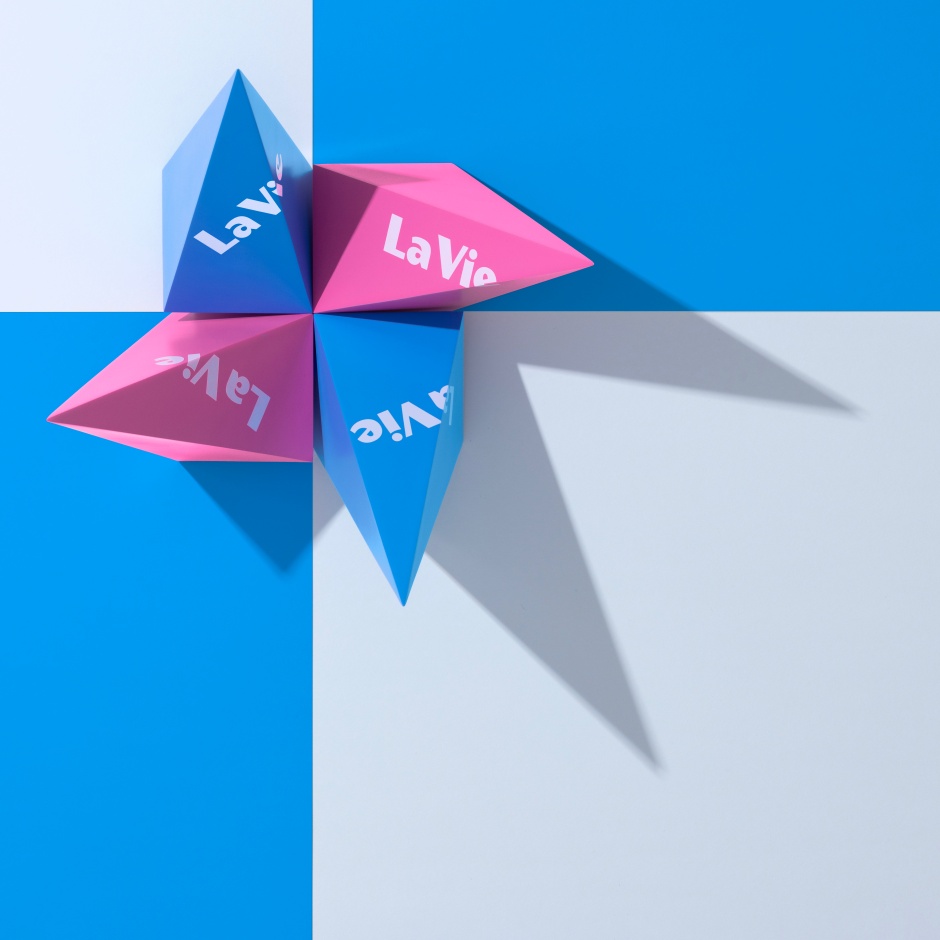

至於在AR的數位世界,最初的發想也和現在完全不同。盧翊軒提到Instagram有一個濾鏡,是在自拍時能把人臉形變成大眼扁嘴、如青蛙般的輪廓。同樣手法,他希望手機拍到雜誌封面的時候,雜誌能形變成一顆如海膽般的爆炸球體。但問題在於,喜愛俐落視覺的他,希望雜誌形變的爆炸球體能是單一顏色;如此一來,雜誌封面就只能有一個顏色,完全不能有任何圖像,「我如果提一個純色塊的雜誌封面給La Vie,應該不能接受吧(笑)。」因此他轉了個彎,從「整本雜誌形變成一個物體」改為「從雜誌長出一個物體」,讓藍粉兩色的刺,從綠底的雜誌封面凸出,而當手機鏡頭離封面愈近,刺的尖銳度就會愈劇烈,營造衝進爆炸裡、刺穿手機螢幕的體驗。

不禁好奇,封面、AR、獎盃三者在設計上何者先行?「所有東西都同時思考。」盧翊軒說,視覺必須滿足幾個條件,首先爆炸的形式必須特殊,帶有科技感又充滿設計感;再來它得是一個可拆解、可實體化的集合體;還有爆炸物體的「面數」不能太多,因為AR有技術限制,如果3D物體的面數太多,在社群互動上就會占掉太多流量、難以即時互動。這才了解,最後決定的四角錐不單滿足他在設計上的美感,還兼顧了上述聯動不同載體的功能。

Human Identity:設計師身為人,給出的視覺識別

不斷希望在設計上做出突破的他,這次的突破在於用一個很小很簡單的元素,把封面、獎盃、AR串在一起。回看這段設計過程,「可能是因為我選了一個很單純的元素,所以它的延展性很強,被排列組合也不會有大方向偏差,以至於風格落在一個系統之內。」這個詮釋他坦言是事後論,「最大的轉捩點在獎盃。」他說,封面或AR在電腦裡可以很天馬行空,創造很狂、很用力、很強烈的視覺,但當設計要實際被生產出來,就會遇到預算、加工、數量等限制,「需要考量的條件變多的情況下,視覺元素就自然變簡單了。回過頭來看,是獎盃讓視覺變得俐落。」

說來有趣,本屆主題「Human Identity」原意指涉在科技浪潮下反思「人類特質」,但盧翊軒在做的事其實也是一種「Human Identity」。Identity在設計產業是個很常見的字,代表「識別」,而他正是以「人」(Human)的角度,給予2023台灣創意力100一個視覺「識別」(Identity)。目前約有一半案子在做品牌識別的他,相當在意識別被產出後還能怎麼用、被用多久,想讓自己的設計一直存活下去。雖然這次創意力100典禮僅存在一個下午的時空,但他仍希望能在參與過的人心中種下記憶點,之後都能清晰憶起:那一屆就是很多刺、像是爆炸的識別。

2023台灣創意力100主視覺暨獎盃設計

視覺統籌|見本生物 盧翊軒 @sampleanimal

雜誌封面、AR互動設計|Local Remote @local.remote

獎盃設計|見本生物 盧翊軒

獎盃製作|COZU客主創意 @cozudesign

文|張以潔 攝影|蔡耀徵、吳哲夫