以亞洲作為主要觀察區域,亞洲藝術雙年展探討亞洲社會各層面的流動關係,從藝術的角度直觀剖析過去、現狀與未來性。面對疫情席捲全球,「未至之城-2021亞洲藝術雙年展」透過科幻視角登入亞洲當代各種議題甲板,以囊括現地製作、多媒體裝置、平面繪畫、錄像、攝影、電影放映座談及文獻手稿等作品形式,前往最靠近未來的未知城邦。

沿著如入境般的引導路徑,眼前的亞洲藝術雙年展,從藝術家何采柔回應Covid-19新日常的《DOTS》裡,以貼上標籤圓點的紀錄儀式性開展。不同於2019年聚焦於人與陌生人、與非人的相遇,以及不同意識形態間的碰撞與交會;這次由臺灣獨立策展人高森信男(Takamori Nobuo)、侯昱寬、菲律賓策展人泰莎.瑪莉亞.奎松(Tessa Maria Guazon)、印度策展人安努舒卡.拉堅德蘭(Anushka Rajendran)及泰國策展人唐娜維.恰卜瑞蒂(Thanavi Chotpradit)組成多國跨域的策展團隊,以歷年之最的28件全新創作數量,聯合15個國家、共38組藝術家陳述關於「亞洲未來主義」及「亞洲科幻文化」的主軸。

現在還是未來?還是屬於過去的未來進行式?

擷取建築家王大閎所撰寫的英文科幻小說《Phantasmagoria》,「Phantasmapolis未至之城」分別由「Phantasma」(幻影、魅影)及「Polis」(城邦)組構而成,試圖在藝術軸線內思辨、重構亞洲獨特的發展脈絡。像是臺灣藝術家李勇志特別為本屆亞洲藝術雙年展創作的《過期霓虹》系列,就從歷史檔案文件影像復刻新的燈管紋理,藉以詮釋1980年代亞洲普遍流行的霓虹燈招牌,讓人盤旋在過去與現在交織的虛實之間。而以Google街景影像殘影截圖,作為探討因科技介入而扭曲失真的痕跡,菲律賓藝術家馬克.薩瓦圖斯(Mark Salvatus)的《人類條件》則是以一種數位證據,見證自然與科技的交互形式。同樣以科技媒材諷刺當代生活處境,韓國創作團隊Bang&Lee的《無名之地》揭示了一場混合現實經驗的地景與記憶片段的多頻道錄像裝置,用劇場情境透露生活的荒謬性。

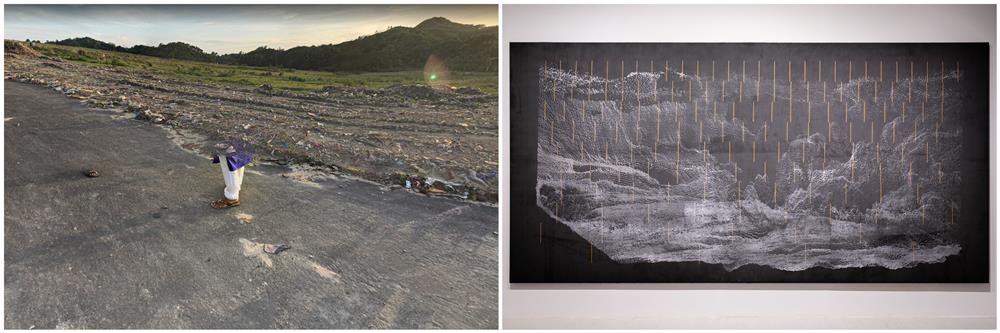

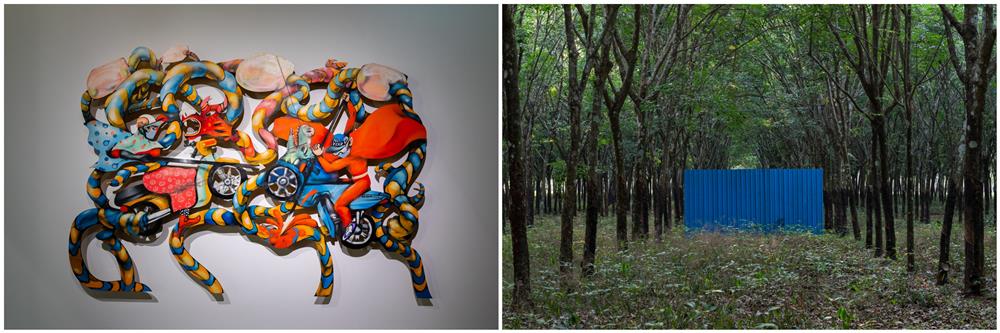

另外,展場內也充斥對當權社會的尖銳抨擊,以機車排放廢氣灌滿塑膠袋的「軟雕塑」《蛇尾》,是越南當代藝術家阮陳烏達(UuDam Tran Nguyen)直截諷刺當地的空氣環境污染問題所做的三頻道錄像創作。而作為反應柬埔寨社會及歷史中縈繞不去的阻隔、距離和空間,由柬埔寨當代影像創作者林.索科謙李納(Lim Sokchanlina)捕捉《包裹未來II》攝影系列牆面,則以拼貼鐵皮呈現各種不對稱的隔閡。

跨時空的延伸計畫

而除了本屆雙年展重新探討亞洲都會、技術、衝突、性別和未來想向等亮點作品之外,這次由三位不同實踐領域國際策展人聯手的展覽計畫,也輻射出主軸之外的「文獻及研究計畫」、「錄像計畫」及「論壇及出版計畫」,藉以回應亞洲未來主義的多樣可能。

如同包覆在office aaa究境聯合建築師事務所《沒有超越或統一》作品內的部分錄像及文獻計畫,就在空間量體所創造的過去與未來溝通介面中,發展出一種經驗形式,展現跨越當代藝術作品、典藏作品、文獻研究及建築創作等各種領域的表現形式;更讓觀者深入探究這次亞洲藝術雙年展417組件展品、28件新作描繪未來力度的作品。

廣告