如果在自然裡有個近似「家」的場域,你想怎麼生活?攝影師陳敏佳在北海岸山上的「工寮」實驗場域,打破都市的生活思考,正朝著自給自足的方向邁進。

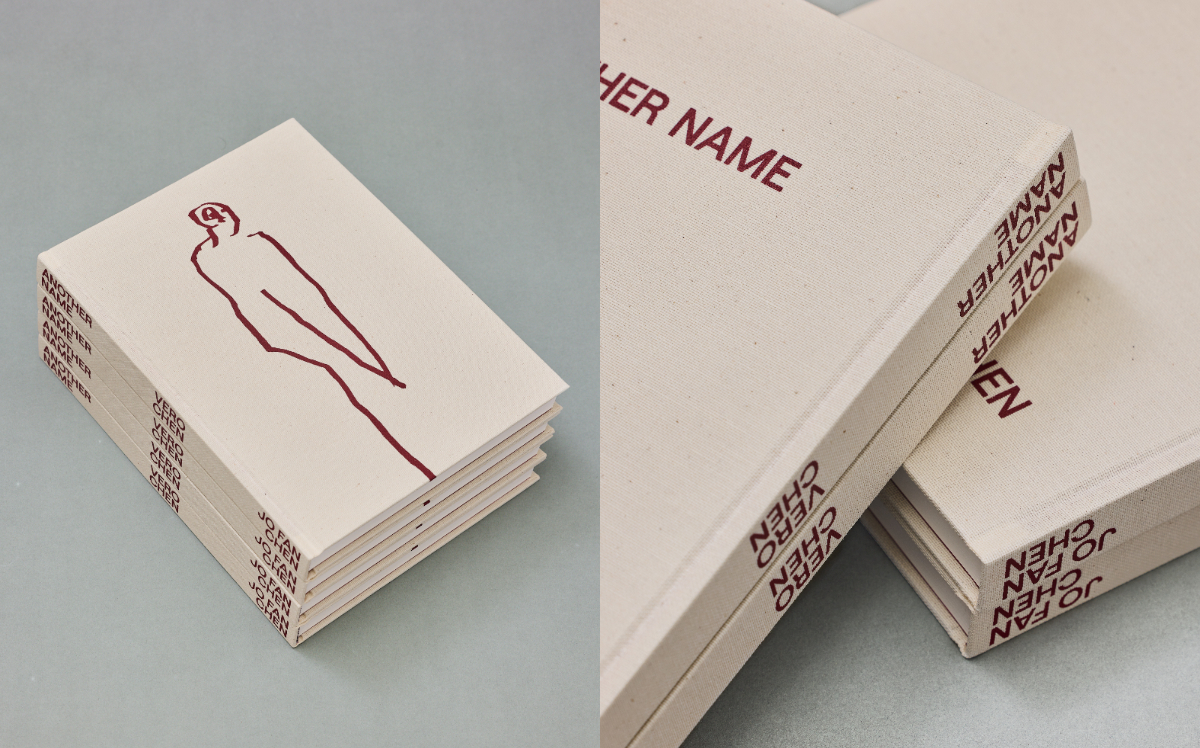

自造時代 山林間的工寮2.0

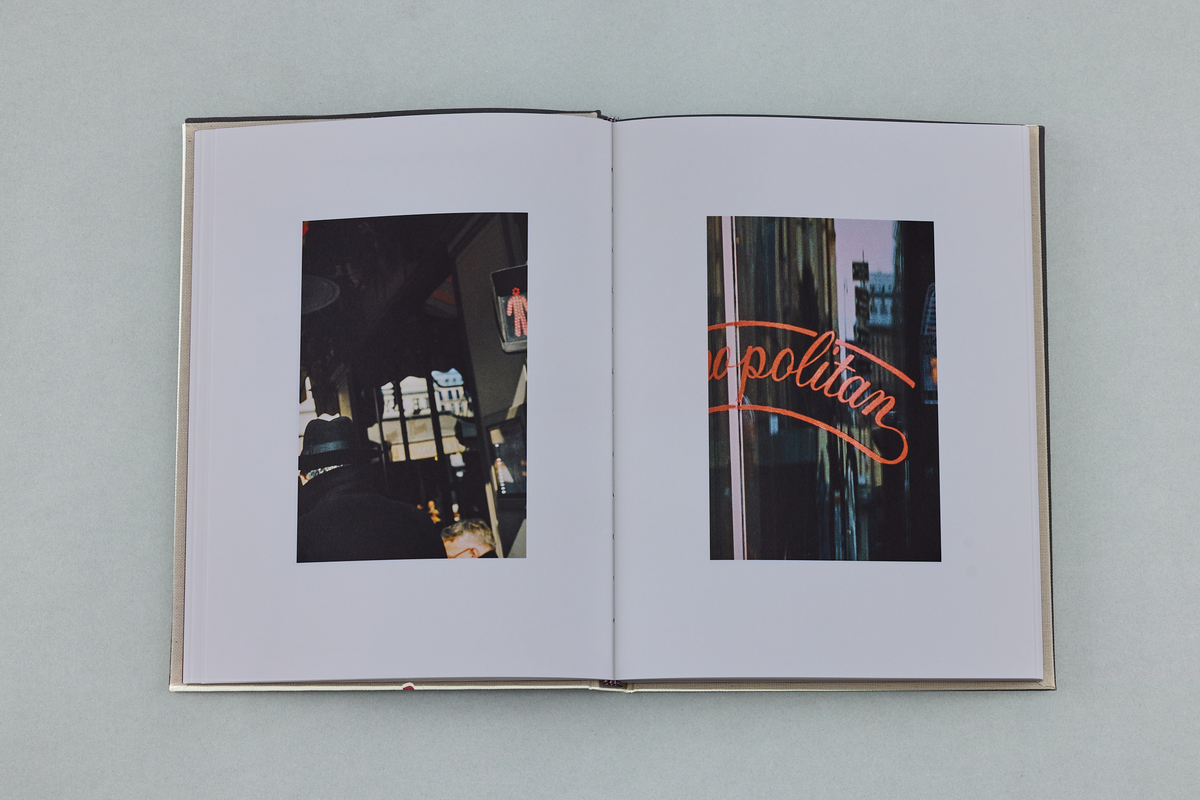

拜訪的那天,剛好是工寮翻修後,第一次見客的日子,陳敏佳開車載著剛下客運的我們駛上山路,忽地彎入狹窄小道,接著駛入農田。這時他向田裡農忙的大姊打招呼,當大家視線還留意著田裡的作物時,又一轉彎,隨著車子前進,傳說中的「工寮」在茄苳樹林間逐漸展現全貌。就像現代版的桃花源記,必須歷經崎嶇顛簸,才能到的了那塊難得的烏托邦。

選擇遠離城市而居,陳敏佳閒暇之餘也會到山上工寮過著勞動的日子。除了商業攝影和山林戶外的拍攝任務,他也以一種閒散的步調與友人拍攝布農族獵人的紀錄片。從2015年開始自造小屋模型,並與建築師朋友完成小屋興建,過程經歷三個颱風向他叩門,終於在幾番收拾與拓建中完成自己的園地。在這裡,屬於工寮的生活越益豐富,對小屋的安全和舒適需求也越來越講究。

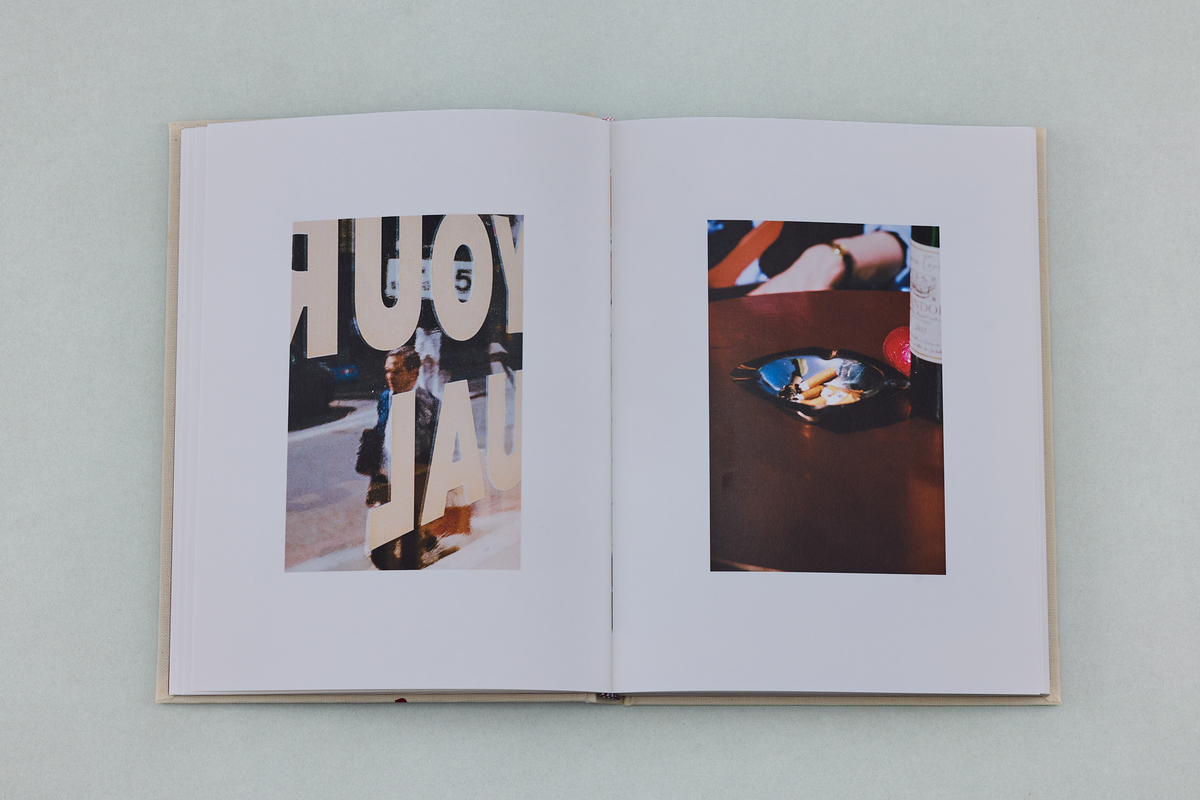

為了抵擋氣候變化,今年陳敏佳開始著手翻修工事,不僅修建屋頂改良排水,同時參考日本燒杉的做法,以碳化木材解決潮濕問題。我們好奇著工寮一側地上鋪著石子的小空間,頗有日式庭園的意象,陳敏佳說:「這就像是日本傳統房屋的『土間』,可以讓我不用脫鞋子就能下廚或做工,當然也是因應常下雨的氣候。」而持續以身體勞動與大自然打交道的過程,他也開始投入一些充滿成就感的微型基礎建設或研究,例如自然農法、自然力發電、小型灌溉系統、能降低電能消耗的柴爐使用,不斷的實驗辯證,現在竟也有了一點舒適家居的況味。

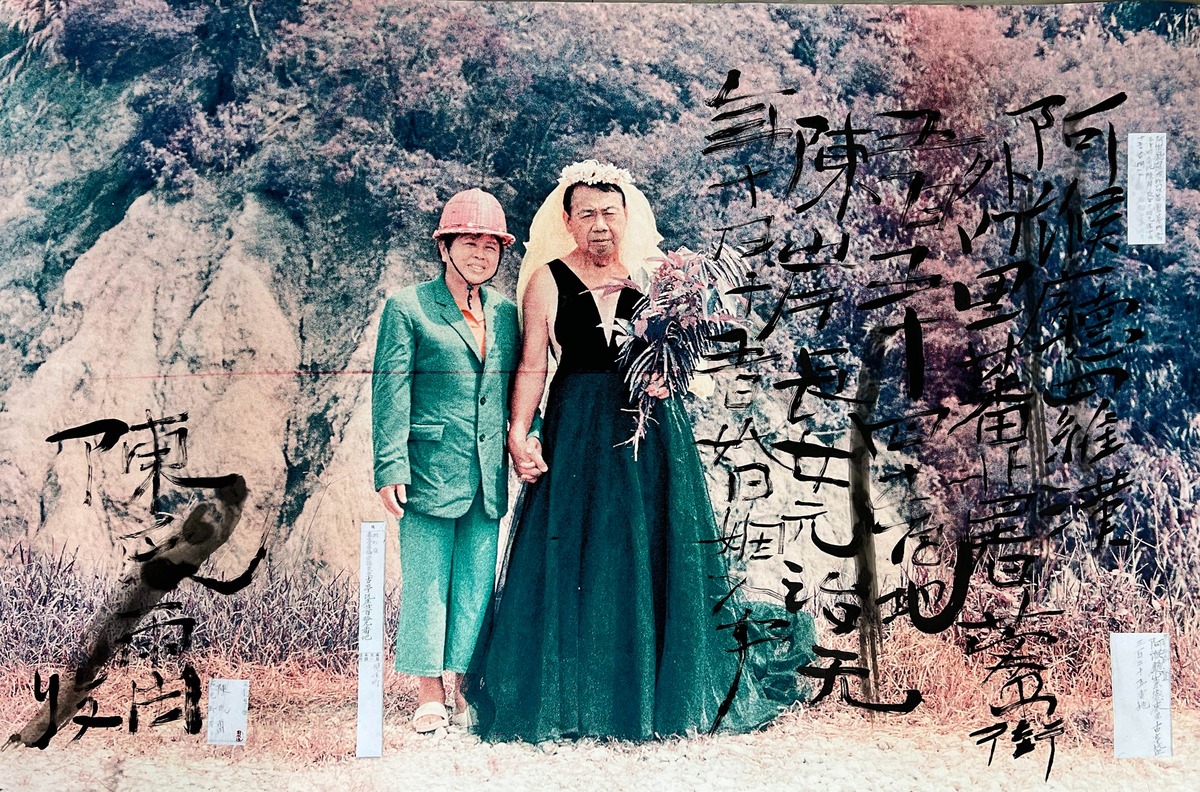

從都市到郊區的島內移居過程,陳敏佳大多獨自一人在工寮進行生活實驗。時間回到2009年啟動的《在屋頂上》攝影計畫,他曾用鏡頭捕捉那些在不堪環境裡仍堅持前往夢想的人,而邊緣和孤獨是他們的共同點。

「生活的樣貌一定要與土地、自然一起考慮!」

對照陳敏佳目前的生活,邊緣與孤獨對他又是什麼樣的感覺呢?「我喜歡邊緣,不論是抽象或具象的定義。」陳敏佳說。他以台灣人多追求主流群聚的安全感,說明人們需要安全感的強度其實超乎一般想像,住在市區邊緣、甚至躲到人群邊緣,反而更容易有抽離、觀察事件的角度。而伴隨邊緣而來的孤獨生活,也成了陳敏佳將生活過得自在的理想狀態。「我將孤獨當作一件好事看待。」目前生活可獨立耕耘,且在不斷失敗中修正,「比起我認識在台東郊區生活的一些先驅,我的山中生活應該很不典型,比較接近半農半X(註)、半山半城的型態。」雖然部分生活仍需仰賴城市,但陳敏佳認為這種非單一的生活型態,是目前較為實際的生活方式,因為工作,陳敏佳以藏在鏡頭後的旁觀視角,為他人記錄故事;如今,城市邊緣的生活,也讓陳敏佳開始擁有屬於自己的故事。

打開視角 理想生活新解方

經歷移居與山中微型建設的摸索,工寮生活讓陳敏佳看待事情的角度起了變化。台灣人因教育和社會分工,容易養成只熟悉單一專業的侷限,而工寮生活讓他「變得較為男子漢」,就像是現在能夠自己動手打造遮風避雨的屋子,也可以伐木、生火、做基本木工和整地。「或許再過幾年,我可以做出更精緻的木家具,還能養蜂、養雞、施行自然農法。如果沒有眼前的山林生活,我的人生可能還是在做那些幾十年沒變的事情。」陳敏佳說。不只充實個人技能,山中勞動也潛移默化地為他帶來更多正面能量,「最明顯的是工作遇到挫折時,脾氣變得超好、很有耐性。」陳敏佳說。

在此刻,對陳敏佳而言什麼是理想生活呢?「政府不過度干涉人民的自由,我說的不是戒嚴時期那種不自由。當我在瑞典極圈健行時,看到真正的『漫遊自由』;在美西的登山、露營經驗中,我看到美國對於人民要怎麼在公有土地上露營、生火、攀登等等活動都抱持著尊重的態度,在國外的大環境管理上,都是著重在生態的永續經營、教育,對於人民的生活不會一味的禁止。」 就人與環境的關係,陳敏佳認為除了居家生活之外,還可以思考將生活尺度放大,涵括森林、流水、農作,甚至是山林裡的動物。「這很不切實際嗎?台灣有大約六成的森林涵蓋率,理論上應該會有很多『里山生活』的機會,那為何大部份的人都只能在昂貴的小房子守著小確幸呢?」陳敏佳說。

這天採訪拍攝到了夜晚,陳敏佳的白日勞動暫時告一段落,他與曾一起工作的好友們圍著火堆、享用晚餐,為翻新的工寮慶祝。陳敏佳說屋內有不少物件是跟這群夥伴工作留下的,也算是復刻了過去的工作場景,未來,他也希望能將這裡連結周邊的山林活動,和好友們分享,當然,自給自足的終極理想一樣會持續進行。

Text / 陳岱華

Photo / 張藝霖

【更多精彩內容請見 2017《La Vie》雜誌10月號】