從林布蘭的毛帽、勒布倫的絲巾,到羅莎‧邦賀的長褲、安迪·沃荷的假髮、妮基·桑法勒的洋裝⋯⋯服裝是否塑造了我們所知的藝術家形象?

在自畫像、照片與各種形象中,服裝不僅顯示了藝術家所處的年代,更透露出他們在不同場合的身分認同。然而時至今日,針對藝術家所穿的服飾仍缺乏系統性的研究。羅浮宮朗斯分館最新推出的特展《The Art of Dressing. Dressing like an Artist》藉由200件文藝復興時期至當代的作品,展開一場藝術史與時尚史的對話,透過繪畫、雕塑、服裝、高級訂製服、素描、攝影與錄像等形式,呈現服裝如何參與藝術家的形象建構與文化書寫,也看見兩者間的合作隨著時代轉變愈趨密切。

服裝,是藝術家創作之餘的另一種語言

《Dressing like an Artist》展覽從古希臘與羅馬時期談起。當時,藝術家仍被視為工匠,留下的形象記錄不多,他們的服裝也從未刻意彰顯身份。幾個世紀後,歐洲的畫家與雕塑家逐漸以古代故事中的創作者為榜樣,試圖擺脫工匠的定位,成為以思想與創意為業的藝術家。它們不僅在作品中描繪藝術家穿著古羅馬長袍的形象,甚至也在現實生活中模仿這些造型。這股風潮一路延續至18、19世紀,並影響了當代的時裝設計師。

與此同時,服裝逐漸發展成為自我詮釋的一種語言,它不只是風格的展現,更是身份認同的投射。藉由觀看藝術家身著的服裝,觀眾將能探索不同時代的精神,並深入藝術家在私人與公共領域間的角色定位。

例如,荷蘭畫家林布蘭一生創作了超過80幅自畫像,他描繪的自己形象百變,有時穿著東方服飾、有時換上宮廷禮服,有時還化身為皇家的王子;而在19世紀,女性藝術家如路易絲·阿貝馬等人開始穿著當時僅限於男性的西裝和長褲,以行動爭取性別平等,解放被特定服飾所束縛的身體。

歷代藝術家透過穿著持續詮釋自我,而這套「穿搭史」背後,同樣反映出品味與審美標準的轉變,甚至展現了挑戰與突破的可能性。透過一探這些藝術家的衣櫃,觀眾或將能從不同角度思考:我們的穿著是否也無聲地傳遞個人的生命經驗?這些服飾又形塑了怎樣的我們?

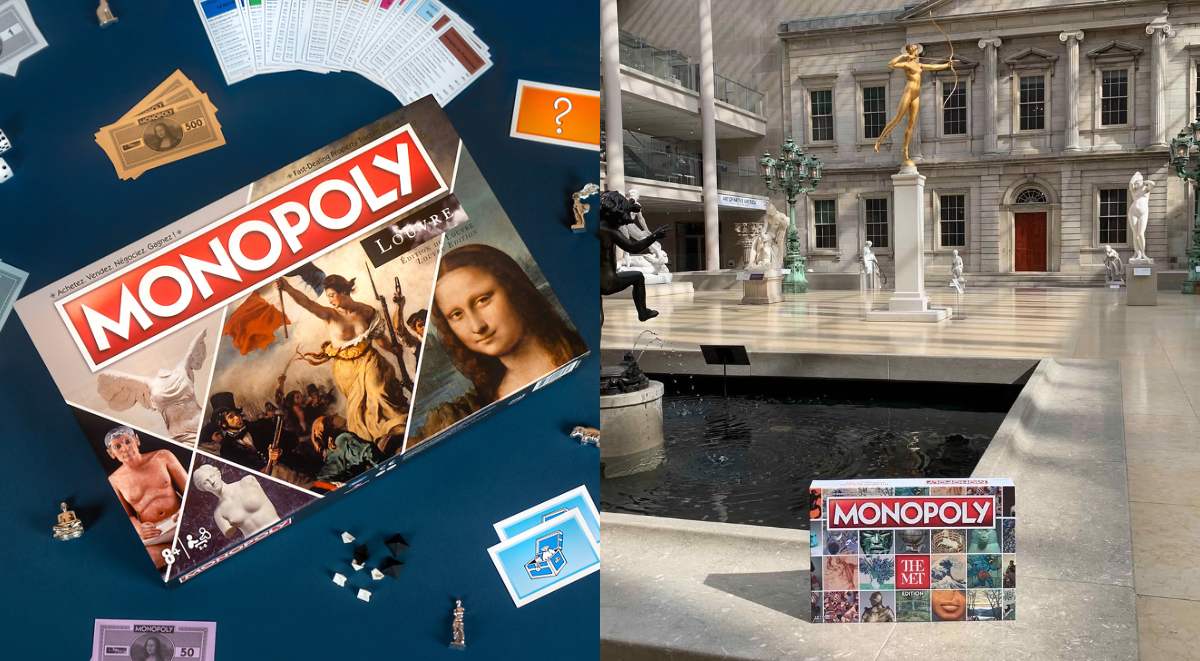

The Art of dressing. Dressing like an artist

展覽日期|2025/3/26 - 2025/7/21

展覽地點|LOUVRE LENS Museum