歪著頭、頂著濃眉毛的小女孩,肩膀不自然地夾著一顆紅蘋果,有點詭異卻又讓人不禁莞爾的攝影作品,是日本攝影大師橫浪修的代表作《1000 Children》 。純真、空氣感、詩意光線,是人們提及這位名家的關鍵字。剛結束記者會,直奔後台稍作休息的橫浪修,對他來說當下最重要的事是拿著珍珠奶茶大口啜飲,能夠近距離見到大師童心一面,似乎也了解他的作品為何總能予人「純粹」之感。

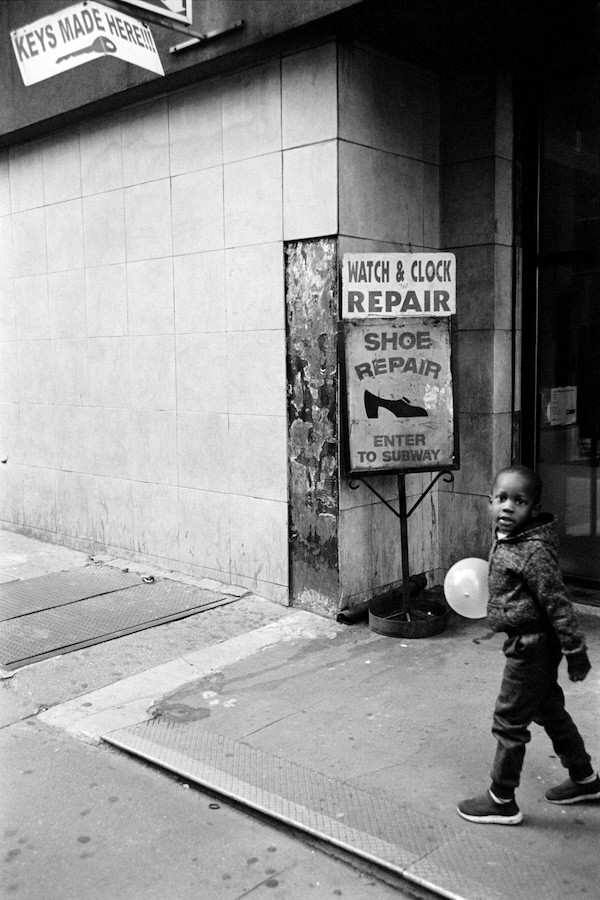

作為日本空氣感系指標攝影師,橫浪修的名號總和日本空氣感女孩蒼井優擺在一塊,甚至因此贏得「蒼井優御用攝影師」的稱號,不過行事低調的他,卻對封號有點招架不住,事實是他和蒼井優合作過幾次,但要擔起「御用」 之名,這承受的壓力自然有點大。熱愛捕捉自然光線、純粹心靈和大自然的橫浪修,世界任何事物在他鏡頭詮釋下,彷彿都添上了療癒氣息,也許人物和背景深具反差之感,卻不知不覺中讓人凝視著,在內心油然而生一種平和感受,而這正是他的魅力所在。

侘寂(Wabi-sabi),曾經他以日本獨有傳承已久的美學觀來形容自己的作品風格,那種不對稱、不規則,簡單卻富含自然的完整性,帶來幽靜清爽的感知,讓人得以細細品味。「純粹感是拍攝時我最注重的,正因為我喜歡這樣的元素,因此當拍攝者與被拍攝者之間的交流就變得很重要,若當下沒有那份感動,不免顯得有些無味。」橫浪修說道,舉例來說,他鏡頭底下的蒼井優,帶著淡淡爽朗,沒有一絲華麗與繁瑣,呈現出最純淨、活力滿溢的姿態。而能夠在色調淡雅的作品中,創造出極具強烈情感觸動的作品,正是他那近30載淬鍊出來的爐火純青攝影功力。

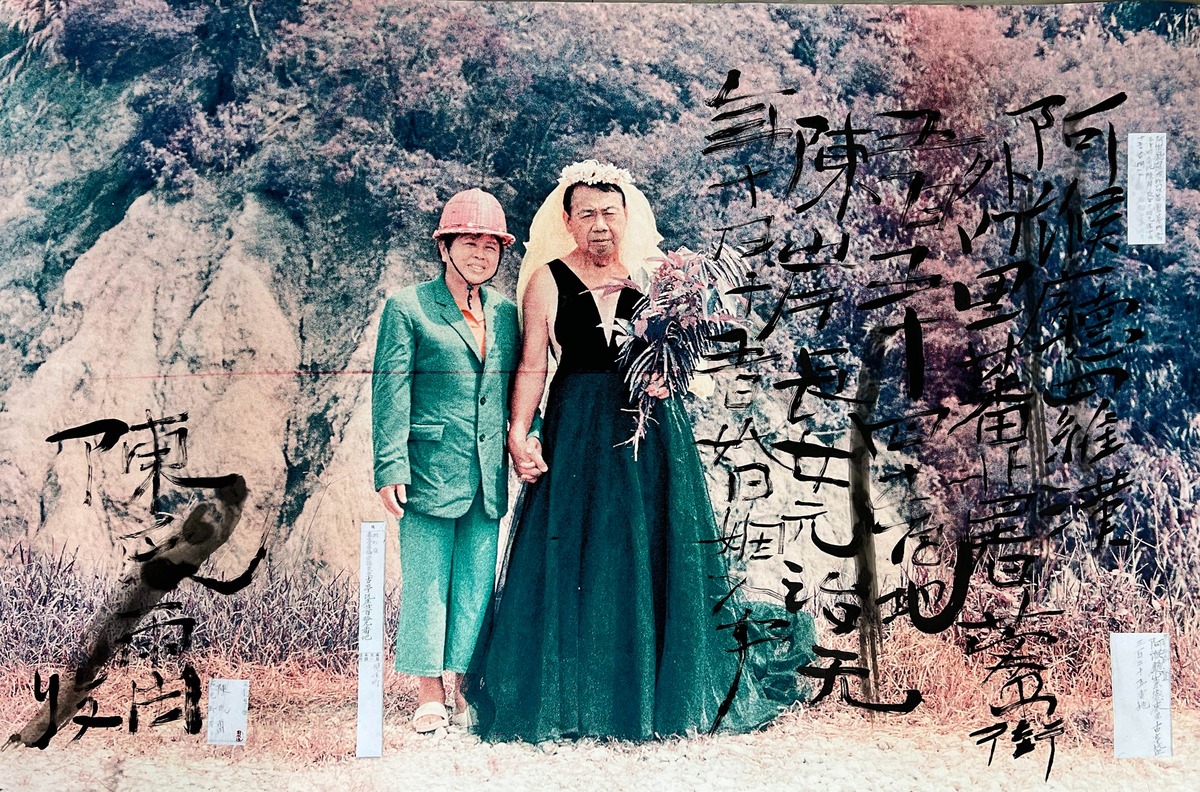

14歲時因為看了西田敏行在《池中玄太80キロ》裡飾演的攝影記者一角,讓他決定踏入攝影領域,先從拍攝時尚雜誌與商業攝影開始,接觸許多廣告拍攝,之後才開始進行個人創作。 對他而言,平凡不過的日常,一點一滴藉由觀察與探索,慢慢累積創作能量。2009年,他開啟了名為《100 Children》的拍攝企劃,紀錄100位3歲半至5歲的幼稚園女童,小孩穿著白襯衫與藍色吊帶裙,肩上夾著一顆水果,微妙設定卻帶來異想天開的效果,談及當初攝影靈感,他表示是在泰國普吉島工作時獲得的啟發,「那時接下兒童雜誌的邀約,本來只是為了讓畫面更有異國氛圍,加入了當地水果,卻得到意想不到的效果」,儘管小女孩們穿著同款制服,看似單調卻讓人玩味,「相同的服裝、姿勢,但每個人的神情和性格都截然不同」。

「他們總是全神貫注地凝視著鏡頭,鏡頭另一端的我,心情也純粹了起來。」,原先100位的計畫,漸漸擴張至1000位,而同樣的肩膊夾水果姿勢,有些原本哭鬧的小孩變得認真,反而極度專注,展現「一生懸命」精神;有的則始終放不開,需要媽媽在鏡頭外牽著手,各式林林種種的情況也成了拍攝時難忘的回憶,「我心想應該要好好把握這些瞬間,紀錄他們最美好純真的一刻。」。

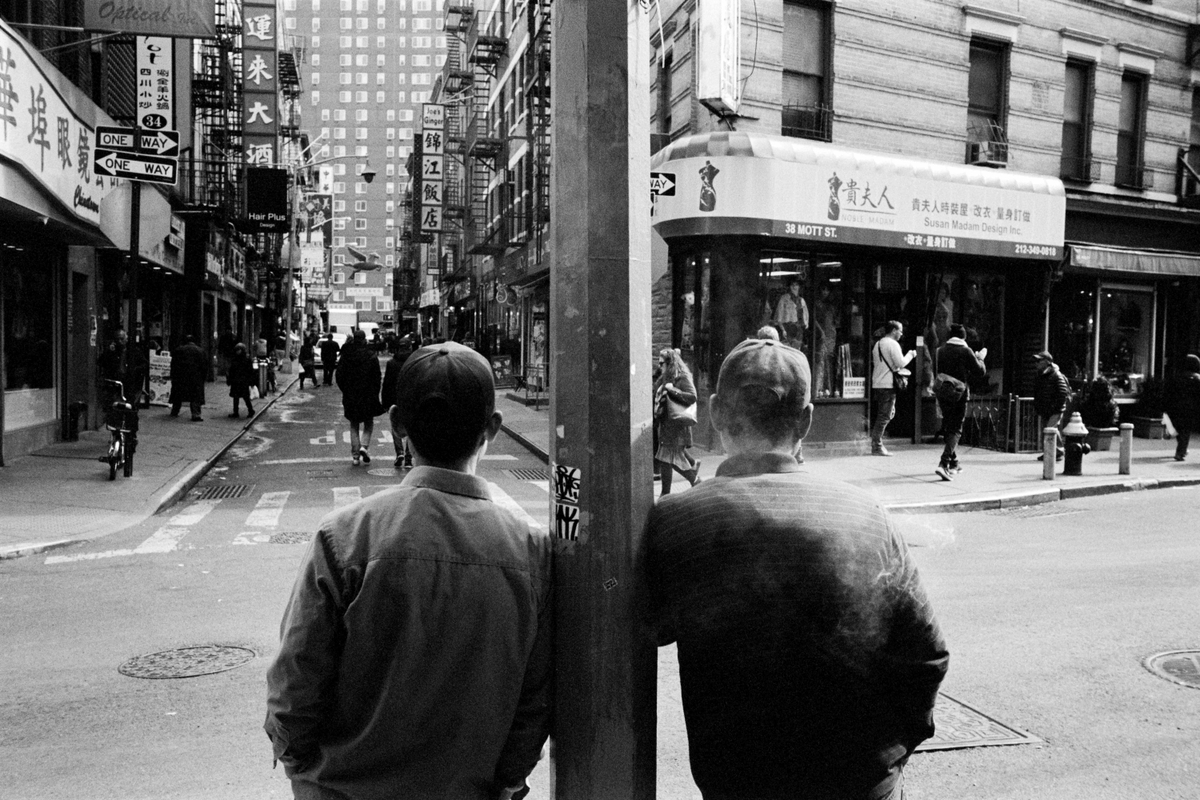

隨著《1000 Children》系列成名,橫浪修則把此概念延伸至《Assembly》與《After Children》。在《Assembly》中,他想放大強調「團體美感」,以大自然為背景,拍攝一群神秘女學生,沒有名字、看不到樣貌,但卻穿著同樣的服裝,做著同樣的動作,「如果走在日本街頭,一群穿著同樣制服的女學生是很常見到的景象」橫浪修說道,他刻意模糊個體,而是放大「團體」姿態,而鏡頭裡的少女列隊而行、相互擁抱,或在雪地狂奔、嬉戲,不同於《1000 Children》,我們見不著少女臉龐,完全隱藏個體性格,卻進一步凸顯出群體的力與美。

到了《After Children》,則是在《1000 Children》企劃的幾年後,橫浪修像當初參與過拍攝的孩童重新發出邀約,以相同姿勢、水果素材重現當時的計畫,然而經過幾年成長,當時懵懂的孩童如今已能快速正確接受指令,甚至能夠好好展現自己,無意識的純粹感削減不少,甚至像是有意被隱藏起來般。

若說《After Children》是之後的延續,《PRIMAL》 則像是系列前傳,以0歲到3歲的嬰孩為主,看似微小的水果在他們眼中看來像是巨大玩具般,要用肩膀或是下顎夾著反而需要更多專注力,而專注的同時也產生不同情緒變化,反而有一種更接近野生、原始的動物本能一面。

與 LIBRARYMAN 季刊攝影集所合作計畫「Seasons Series」的《Mizugi》,如制服化般的灰色泳衣,能否談談當初在攝影上編排?

以往的幾個系列,多是用長鏡頭、遠距離角度來拍,但《Mizugi》則有許多近距離角度拍攝的鏡頭,身體上的水珠、泛紅肌膚與紋理等,同樣有著規律般的姿態,卻因更互相貼近,而讓人有溫度與親密性的感受。

關於通過鏡頭捕捉不同性別,兩者間相似與最有趣的差別為何?

常常被問說為什麼,尤其是常被說個人作品常是拍女生,而不是男生,可能是生理上無法接受(笑)。其實我在工作上,商業攝影還是會拍男性,但男生比較達不到我心中,那種放空純粹的感覺。

在眾多作品中,有否感到棘手的難題?

遇到的最大困難,就是要花很長的時間去拍攝作品,所以要維持熱情的動力,這件事就是最大挑戰。像是我會計算一天拍9次,一次拍30個人,一個月拍270個人,有明確的目標才能維持拍下去的動力。像是當初在拍攝《100 Children》時,我也會想說如果有人想學我的話,100個人感覺蠻容易挑戰的,那我就設定1萬個,造出一個別人比較難到達的門檻。

為了別人沒辦法學的一個目標,所以必須開發拓印、自己不一樣的東西,要將自己的風格推敲到極致,例如《1000 Children》系列繼續發展,強度也會越來越緊密,至於最難的話,可能還是連絡吧(笑)。因為一旦停止這系列就會結束,對我來說系列最大的成就,就是讓它延續,感受成長的魅力。

會排斥數位攝影?

並不會刻意排斥,但現在作品仍舊多是使用膠卷拍攝,我想無論是傳統還是現有的數位相機,只要有興趣,就應該有一份無畏的堅持,而隨著時間更迭,也要照著自己喜歡的風格堅持下去。

橫浪修Osamu Yokonami

1967年出生於日本京都,1987年進入大阪視覺藝術學院就讀,1989年進入日本文化出版局寫真部,擅長捕捉純真、空氣感,曾拍攝蒼井優、新垣結衣、小松菜奈等日本女星,是少數商業與藝術兼具的攝影師;作品常見於日本各大時尚雜誌如《裝苑》、《Figaro》。

文字:Ian Liu

照片提供:©SNAPPP ©OSAMU YOKONAMI