紅色代表力量、火焰、熱情、痛苦、血液、月經、憤怒、 愛、同情,端看每個人如何從自己的生命經驗中萃取想要的解答。這些都是我選用紅色的原因。

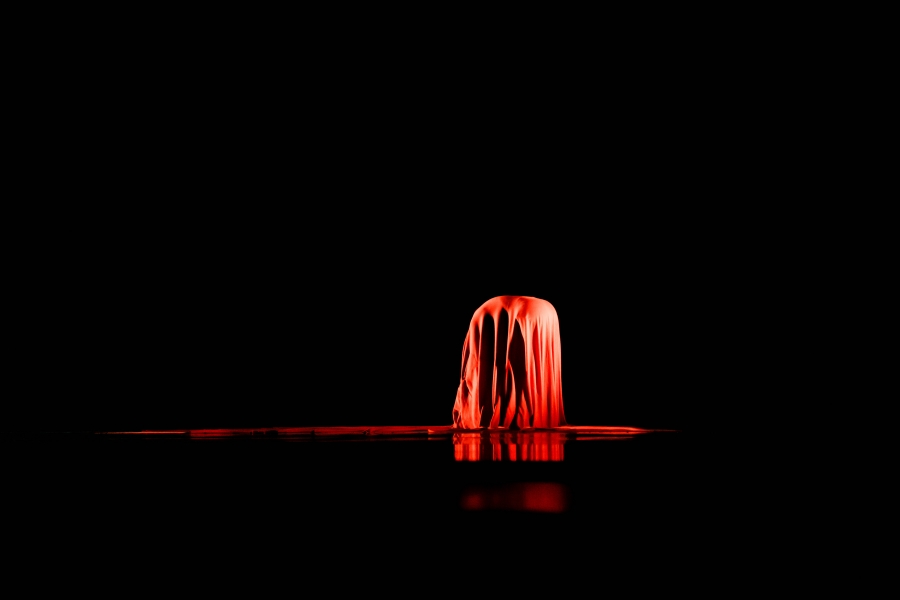

在去年11月Camping Asia開幕表演《我是紅》(Portraits in Red)中,舞蹈家萬吉魯.卡穆尤身披紅色布幔,如在血海裡起伏掙扎,如胎兒自母親子宮脫離,掙脫、形塑、瓦解,在投入社會化的衣裙包裹,如增生第二層皮膚或高跟鞋。《我是紅》是萬吉魯以2005年的獨舞作品《螺旋》(Spiral)為基礎,與編舞、戲劇構作羅賓.奧林(Robyn Orlin)合作重新編排的作品。她以紅色為主要意象,企圖喚起觀眾對美的多義想像,也檢視了身體政治背後隱藏的衝突、議題與挑戰。當舞者與布面的互動,被轉化成個體與社會框架的拉扯,對世俗看待女性身體物化與異化提出挑釁,也探索身體綻放的可能性。

為什麼是紅色?

為什麼選紅色,有什麼特殊用意嗎?萬吉魯說,她經常被問到這問題,這時她會反問對方:「那你眼中的紅色代表什麼?」得到的答案有,力量、火焰、熱情、痛苦、血液、月經、憤怒、愛、同情,端看每個人如何從自己的生命經驗中萃取想要的部分,「這些都是我選用紅色的理由。」

雖然《我是紅》想探討社會對女性身體的注視,萬吉魯認為它並非專為女性而作,男性一樣可以透過女性身體的視角,來看待自己在社會設定的美學標準之下,所面對的一切合理與不合理。「不僅美學,還有文化與族裔的框架。」這樣的思考,來自萬吉魯本身的成長背景。

美籍非裔母親嫁給肯亞父親, 為愛遠走肯亞一待就是17年。 萬吉魯在肯亞出生、長大,直到14歲那年,父母為了讓她得到更適合的教育,決定舉家搬回美國麻州,讓她進寄宿學校就讀。

美國社會的文化標籤

青春期的萬吉魯離開了非洲來到美國讀了兩年高中,經歷了文化上的強烈拉扯。「在肯亞,我在外表上屬於主流族群。到了美國,我突然變成少數。即便那些外表跟你一樣的人(指非裔美人), 即便你在他們身上看到自己的倒影,他們還是不會接受你。」萬吉魯說:「印象最深的是,當時我就讀的高中成立一個『非裔學生組織』,他們追隨黑人主義之父馬可斯.加維(Marcus Garvey,牙買加政治家與記者,力倡黑人民族主義與泛非主義,被認定為黑人民族主義開創者),提出『重返非洲』的口號。但,我是在場唯一一個真正的非洲人,卻沒有人問我意見。這不是很奇怪嗎?」

她無法變成非裔美人的「自己人」,還要面對來自白人同學提出令人無法招架的問題。「你第一次看到這種房子,穿這種鞋子嗎?」「你在非洲是不是養長頸鹿寶寶當寵物呢?」萬吉魯說,在90年代媒體對非洲的形塑依然停留在非常粗淺的階段,造就了「非洲是民智未開 的黑暗大陸,需要接受歐美這些高等國家人道援助」的悲慘形象,這對在非洲生活14年的萬吉魯來說,是最大的文化衝擊。

「非洲的國界,其實是歐洲殖民霸權的產物。誰知道呢,說不定我的祖先也不是肯亞人,而是從盧安達遷徙而來的。在非洲,我們用『恩祖古』(Nzungu)來指稱『外國人』,它是一個中性名詞,但誰知道現在的我,不管在美國或非洲,都成了不折不扣的恩祖古。」她指的,就是被異化這件事。

從頭髮開始關心身體政治

在美國費城天普大學獲得藝術碩士學位後,萬吉魯在紐約開始職業生涯,與當代舞蹈編導Jawole Willa Jo Zollar(Urban Bush Women)、Molissa Fenley(Molissa Fenley and Company)、Nathan Trice、 Dean Moss、Tania Isaac等進行了國際巡演,同時也與影視人才合作。

在非洲,我們用『恩祖古』(Nzungu)來指稱『外國人』,它是一個中性名詞,但誰知道現在的我,不管在美國或非洲,都成了不折不扣的恩祖古。

早在萬吉魯與Urban Bush Women於美國工作時,她們就做了一支舞《頭髮的故事》(Hair Stories)。她們蒐集了許多女人與頭髮的故事,例如猶太女性喜歡用熨斗把頭髮燙直,非洲女性也愛上美容院把大捲髮燙直。他們把這些女人改變天生髮型以符合主流標準的故事,編織進舞碼裡,這次的創作也成為萬吉魯以舞蹈探索身體政治的開端。隨後,她又獨立創作了《螺旋》這支舞,以對當時美國社會興起的整形風提出反動。

2007年她開始常駐巴黎,並在2009年成立舞蹈公司WKcollective,是法國蒙彼利埃創意製作機構camin aktion的合作夥伴。若說萬吉魯在美國經歷文化與族裔政治的衝擊,那麼在法國,跨界的萬吉魯又經歷了新的震撼教育。「簡單地說,就是對女性身體過度性化與異國化(exotification)。」

黑色維納斯的悲劇

歐洲是世界博覽會的發源地,而過去的博覽會中不乏「怪胎動物園」這樣的詭異展示品。其中,素有「黑色維納斯」(Venus Hottentot) 之稱的莎拉巴特曼(Sarah Bartmann),可以說是博覽會的悲劇產物。來自南非部落的莎拉,因為有著巨大臀部而被歐洲人視為奇珍異獸,經常裸體被公開巡迴展示、牟利。這樣悲慘的生活導致她年紀輕輕就染病而死,死後還被賣給自然史博物館加以解剖、研究,並做成標本保存。直到70年代中期,人們逐漸發現這不是科學史上的光輝而是陰影時,經南非總統曼德拉出面斡旋喊話,法國才終於在2002年將莎拉遺體還給南非,以國葬禮遇讓她入土為安。

這故事讓萬吉魯決定在2013年重新編導《螺旋》,讓舞者換上酒紅色維多莉亞式大蓬裙,向莎拉致敬。到2017年,她和編舞、戲劇構作羅賓.奧林把《螺旋》大規模解構、重組,《我是紅》於是誕生了。

循著萬吉魯的個人成長與創作足跡,我們得以認識她處理身體語言與政治議題的演進。「每一次的作品,我總是企圖找尋更新、更深刻的手法。我傾聽社會的聲音,善用直覺來感應這件作品對我發出什麼樣的渴望訊息。我去參與各種藝術表演、展覽、電影,這些都會成為下次作品的靈感跳板。畢竟,創作本身不就來自生活經驗嗎?」

為少數發聲

「我一直覺得,上天賦予我這樣的身體、性別與文化空間,我不能只是為跳舞而跳舞,必須以藝術來達成社會與政治責任,我有義務為那 些被邊緣化的少數族群發聲,否則那些聲音永遠不會被聽到,或被聽到的不夠多。所以對我來說,那些被大眾忽略的故事,往往成為我創作的素材。」萬吉魯說:「因為, 我也曾經是那相對的少數。」

在《我是紅》之後,萬吉魯又推出了《移民的故事》(An Immigrant Story)。她和其他東歐藝術家合作,訪問了十幾位來自非洲與中東難民,創作了這個作品。「外國人、流浪者、難民,或任何出於非自願原因而離開原生地的人,都會在新的領土遭遇挑戰。而你的體能、性別、族裔、教育、性傾向或精神認同的水平,都決定了你將會面對什麼程度的歧視,又要怎麼處理它。」

舞蹈圈也在走向多元

回歸到舞蹈之於萬吉魯的關係,「它對我是療癒的力量,是轉型的契機。」而當全世界都興起「多元包容」的口號,萬吉魯認為舞蹈界也有轉型的空間。「年輕舞者有其活力,但資深舞者懂得如何快速為表演空間帶來獨特能量。我認為不管幾歲,每個人都可以透過肢體經驗來表達自我,讓故事更豐富。」

年輕舞者有其活力,但資深舞者懂得如何快速為表演空間帶來獨特能量。我認為不管幾歲,每個人都可以透過肢體經驗來表達自我,讓故事更豐富。

她舉例,在過去,「懷孕」在舞蹈界是一個禁忌,舞者的身體會出現改變,沒有人會給你工作。但由於社會風氣的改變,有越來越多人生完小孩又重返舞台,這是都是令人樂見的進步現象。「的確,一切都在改變。也許這是從舞者、舞蹈圈,到觀眾、圈外人士集結眾人之力帶來的改變。我總是說,觀眾並不在意舞者的身形如何,年長或年幼,只要是好舞者,你就讓他們上台,把不同的外貌體型正常化,它就不再是個問題。」

而對於觀眾,萬吉魯也有話要說:「觀賞表演時,只要你專注在當下,投入其中,你就會得到很多收穫。只要保持這種好奇與飢餓就足夠,不必一心追求『正解』。所以我常會把問題拋回給觀眾:表演沒有標準答案,你的答案就是答案。只要發揮你的想像力,打開心胸接受它,這就是當代藝術的真義。」

萬吉魯.卡穆尤(Wanjiru Kamuyu)

生自非洲,成長後遊走紐約和巴黎兩地之間。在2009年創立了舞蹈公司WKcollective,是法國蒙彼利埃的創意製作機構camin aktion的合作夥伴。她作為編舞家的作品有《我是紅》(劇作Robyn Orlin,2017)、《相遇的那一刻》(2015)、《螺旋》(2005/2013)以及《當天堂在其接縫處破碎時那又怎樣?》(2009),曾在美國、歐洲和非洲巡迴演出。

文|Christine Lee 圖片提供|臺北表演藝術中心