不知道大家逛展是哪一派?眼睛紀錄派,還是必須拍照派。答案是前者的話,這裡非常適合你——毓繡美術館低調隱於南投草屯山間,現正以美國藝術家Tony Matelli台灣首展《佈局》迎接各方旅客;而在觀展之餘,其建築本身和園區內設施事實上也極有可看性,編輯同步帶大家走一遍祕境尋訪路線。

首次尋訪這座藏身山林的詩感空間,居然已經是在它建館10年之後。7月末尾的陽光落在皮膚上有些熱辣,前腳踏進一逕引入毓繡美術館的清水模廊道,溫度、濕度忽而改變,勾連出舒適的平衡曲線,周身只被無一絲塵囂的自然聲息包圍。南投草屯聽著很遠,其實從高鐵台中站過來也不過3、40分鐘車程,居住於中部自是方便,哪怕南北部的朋友們作為週末一日遊選項亦不至於太過勞累。如果你正尋找一處地方暫離都市煩擾,這趟集遊園、看展和悠閒午後咖啡的多重體驗之旅值得啟程。

如小山村般的清水模建築群

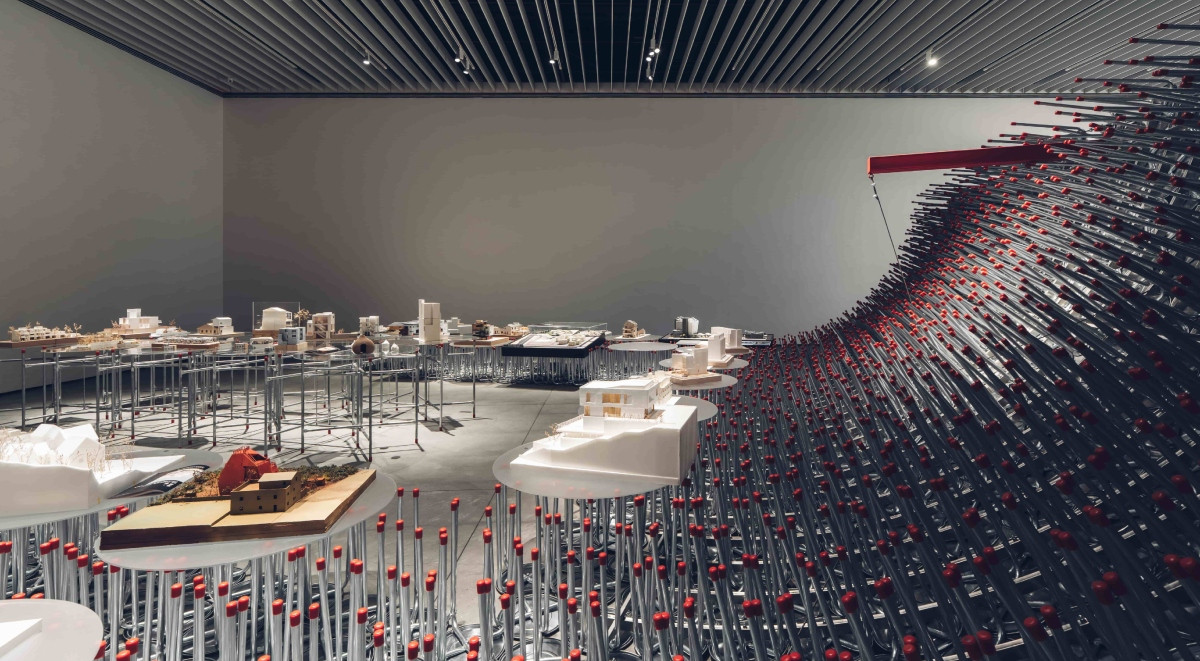

「藏身」二字不只是對地理位置的形容,更是毓繡美術館建築溫和融入周遭地景的寫照。沿平林里小路蜿蜒而至,毓繡文化基金會開闢九九峰山腳下一片葡萄園為1,500坪園區,並使其內主展覽館、文創空間、咖啡廳錯落分布,如小小村莊般以青山稜線為襯。秉持「低調、精緻、俐落」的美學基調,由臺灣中生代建築師廖偉立操刀設計,清水建築工坊結合清水混凝土、木構和玻璃帷幕等相對不具環境侵入感的樸實質材施作,2016年落成時即獲頒臺灣建築獎首獎。

▍建築概念:退、藏、簡

建築概念上,全園區首先以「退」的策略回應自然,不搶奪山巒和天際這般獨有的變幻背景;再以「藏」的態度打磨細節,使質感和觸感彰顯於光影中;最後以「簡」的語彙,醞釀優雅俐落的結構與線條。

▍空間規劃:一阻、二引、三通

整體空間規劃則特別在傳統園林建築底蘊上加諸現代形式,打造新穎視覺下橫生古韻的遊園體驗。入口並非直達主展覽館,而是透過相輔相成的牆體、植栽、轉折路徑層層遞進,暫緩腳步與心律,是為「一阻」;行經長廊時不同寬度的縫隙耀入或銳利、或微暈的光束,產生節奏的快與慢,悄然引領訪客深入園區,是為「二引」;動線最終豁然開朗,將主展覽館、文創空間和咖啡廳串聯出完整意境,有水池倒映雲影、露台盡收美景,大面積的清水牆日日柔染晨曦與夕照,是為「三通」。

► 走進「主展覽館」

汲取靈感自天然石洞,玩轉光線為空間賦予人性

位於園區最底處的主展覽館一側設有生態池,不僅善加利用地形高低差造景,更增添蓄水和調節微氣候的實用功能。

展館內部靈感源於烏溪邊的天然石洞,3層空間與人行動線交融出有明有暗、彷彿以光為介質的呼吸韻律,使觀者和作品間有了更為貼近的微妙互動感。同時通過多道工法與環境共生,雙層外牆創造流動的空氣層,冬暖夏涼;2樓大量的玻璃帷幕既能縱覽外部景觀、亦具反射效果,虛化量體的壓迫感,並與周邊文創空間和咖啡廳形成柔和過渡;屋頂則以凸出的雕塑造型模糊與天空的界線,加上主展覽館本身建於高處,恍若自土地上漂浮而起。最後,獨特「節奏性光縫」呼應平林聚落巷弄的尺度變化,園區內不論室內室外處處可見此巧思,玩轉光線帶來驚喜。

► 走進「玻璃屋咖啡廳」

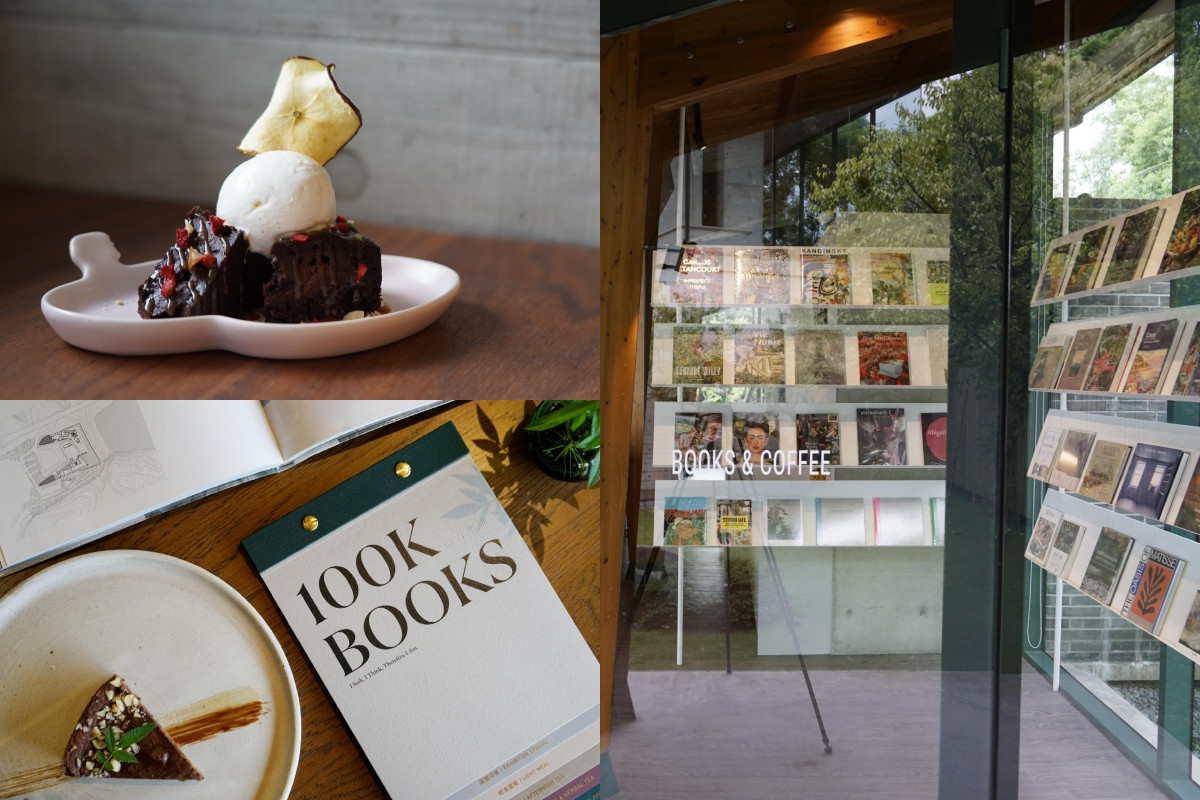

隨當期展覽開書單,看完展正好來杯咖啡

立意在於讓閱讀持續發酵的園區特設咖啡廳「百書咖啡100K BOOKS」,根據展覽將更換書目,如現正配合當期展覽《托尼‧馬特利:佈局》與藝文空間「朋丁pon ding」合作,由其主導從存在主義、系統、結構、情境、物件、黑色幽默、政治性的身體等不同角度切入選書。並提供以輕食、甜點、飲品為主的菜單,亦不定期推出季節限定或展覽限定餐點,將展覽和作品概念延伸至嗅覺與味覺享受。

「節制」錘鍊雋永之美,讓生活與藝術相遇

比起抱持看展的強烈目的性,更推薦大家舒心開啟一場不設限的「全感官散步」;在建築與自然的對話中,覺察那份山間的空氣、光影、甚至是叫了幾聲的鳥或咻一下飛過的蟲子共同編織的平和與靜謐。毓繡美術館並不以氣勢取勝,反倒極其節制地錘鍊雋永之美,像隨時等著誰無意間走進、發掘與體驗般,十年如一日地佇立於此。雖是私人美術館,卻免費向社區和大眾敞開,期待人們的生活因與藝術相遇而豐富精采。

後記:五感才是刪不掉的記憶,放下手機、別搞得那麼忙

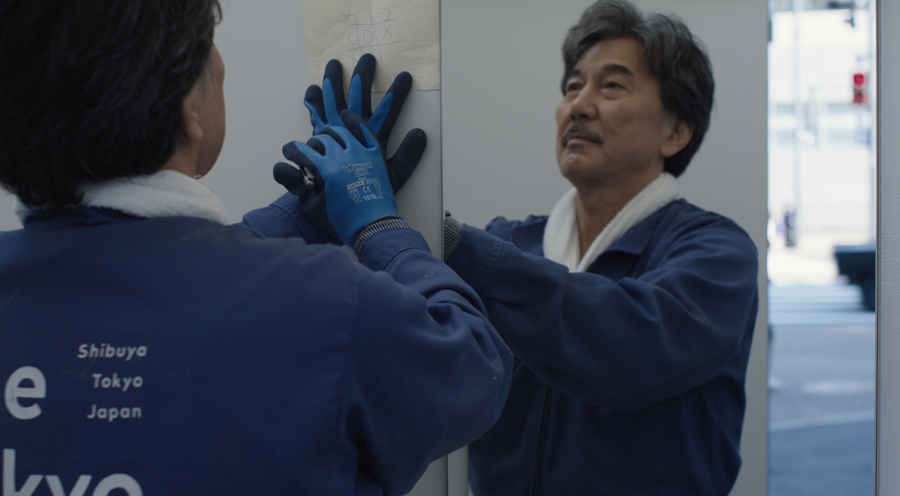

最後還是想私心給大家一劑預防針,進入展廳前各位都得放下手機、鎖進置物櫃,僅僅帶上「眼睛」出發喔。知道難免有人覺得不能拍照沒意思(所以說是預防針),但更相信肯定也有人老受拍照行為打擾,以致原該從藝術作品中獲得的沉浸感大打折扣。或許是時候相信自己的五感比鏡頭真實、大腦記憶庫比相機膠卷有價值,願大家收穫一段不賴外物記錄,卻異常美好的看展經驗。

毓繡美術館

南投縣草屯鎮平林里健行路150巷26號

【當期展覽】

即日起至2026年2月1日展出中,園區開放時間為10:00-17:00(週四15:00閉館,週一及國定假日休館)。

▪主展覽館:托尼‧馬特利《佈局》

▪文創空間:張芝瑄《俳句時刻》

>> 點此至毓繡美術館官方網站預約參觀。