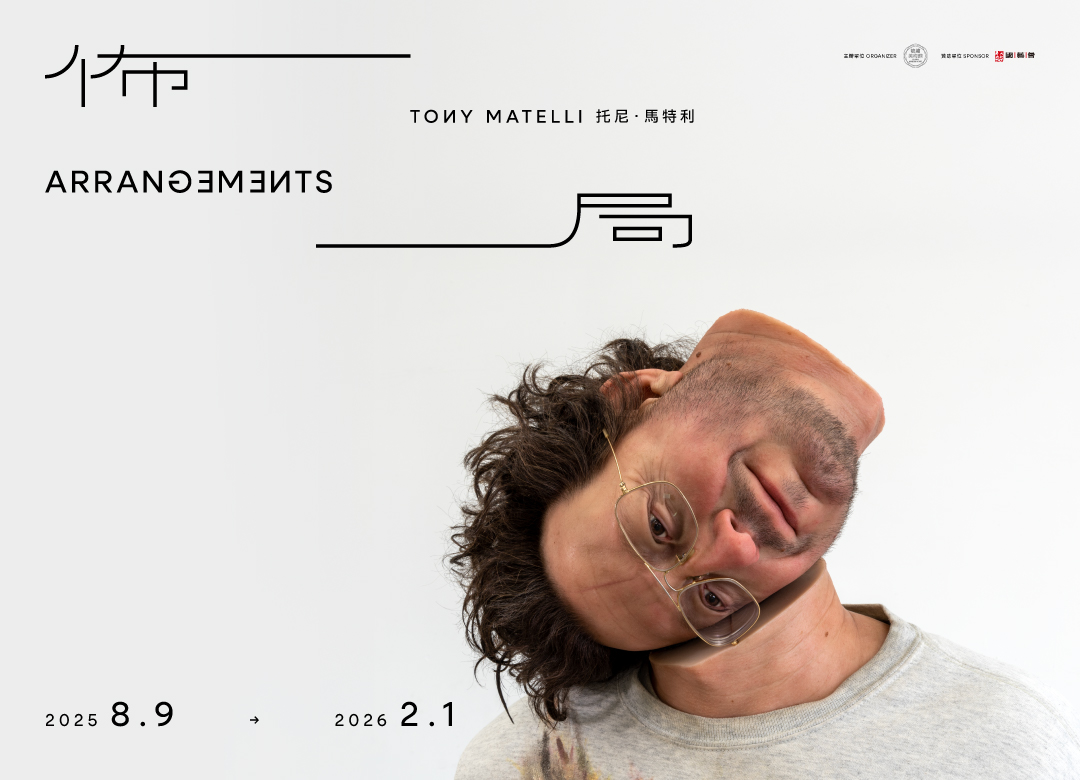

藝術家「斷頭」、花瓶倒栽蔥、古典雕像被亂丟香蕉皮⋯⋯怎麼回事?以爭議性作品《Sleepwalker》廣為人知、同時憑藉刻意顛覆的黑色幽默手法備受推崇的美國雕塑家Tony Matelli即將首度來台舉辦個展。藝術總因不僅止於眼睛見到的這一層意義而發人深省,馬特利的創作亦是如此。覺得被荒謬到了?那更必要一探究竟。

▼ 先看代表作:Tony Matelli至今最為知名也尤具爭議性的雕塑作品《Sleepwalker》,曾因過於逼真而一度造成恐慌。

南投草屯山間一處靜謐之境,毓繡美術館將在2025年8月9日至2026年2月1日迎來美國藝術家Tony Matelli台灣首展《佈局》,28件雕塑與繪畫作品奠基充滿挑釁意味的創作語彙,並加以顛覆式的空間編排,邀觀眾共赴一場荒謬的觀看旅程。距開展尚餘一週時間,光主視覺已讓人在隱隱發笑和微微發毛間擺盪——作品吸睛毋庸置疑,但或許大家對創作者本人仍感到些許陌生,跟著本文同步了解藝術家背景與完整展覽資訊。

認識美國藝術家Tony Matelli

「超寫實主義」建構思辨性空間,探問存在主義命題

美國當代藝術家托尼‧馬特利(Tony Matelli),1971年生於芝加哥、現居紐約,創作靈感多源自對日常的情緒或情感,作品因此外化了他個人的反叛思維:看似批判體制、實則避而遠之,亦無意成為某種理論或意識形態的載體——如何使作品以浪漫主義式的精神與觀者產生內在連結,是他意欲實踐的核心思維。風格上一般被界定為「超寫實主義」(Hyperrealism,近乎照相寫實),尤擅將人、植物或物品轉化為極其真實卻帶有荒誕感的雕塑;藉由清晰明確的主題和高度精緻的物體呈現方式,使觀者相信、投入,進而與作品內蘊的價值觀形成交流對話,並依循個人生命狀態有所解讀或得到啟發。「我喜歡雕塑,因為它笨重,且雕塑中對於裝飾的抗拒更恰恰是我所喜愛的。『類型』當為『理念』服務,而不應本末倒置。」他如此陳述自己的創作本質。

另在藝術履歷方面,馬特利1998年曾獲紐約藝術基金會(NYFA)獎助金,2014年受美版《GQ》雜誌推薦為邁阿密巴塞爾藝術展(Art Basel Miami)10位最該認識的藝術家之一。個展足跡遍及布魯塞爾、巴黎、洛杉磯、紐約、斯德哥爾摩、伊斯坦堡、倫敦等世界各地畫廊,作品亦典藏於包含丹麥方舟現代美術館、挪威卑爾根美術館、西班牙安德拉克斯當代藝術中心、盧森堡讓大公現代美術館等藝術機構。

從《佈局》展開一場「超反常」觀看

縱使具備高度擬真的特性,馬特利的作品也並不停留在「模仿」現實的層面,更做到「超越」現實——擷取食物、花卉、繩索等人們熟悉的物件,透過弔詭的配置手法刻意製造視覺錯位,在背離邏輯的空間中打破日常觀看的慣性。作品令人莞爾之餘,又摻雜著一絲難以言喻的不安與焦慮。此次展覽《托尼‧馬特利:佈局(Tony Matelli: Arrangements)》以試圖擺脫地心引力的顛覆式編排策略,從地面出發、緩緩向上橫跨3層樓,造成整個觀展過程非但只是身體在攀升,視覺與感受也漸漸失重與失序,觀者於是得以在藝術家的精心「佈局」中翻轉認知、掙出社會束縛。

▼ 且經常擷取如香腸、麵包、蔬果等食物元素為雕塑的一部分。

3層展間介紹

1F|永恆與腐敗:任性的隱喻

展覽始於一樓沉重粗曠的質地,馬特利首先以戲謔手法將古典雕像和日常可見的蔬果並置,讓崇高永恆與世俗易腐兩種相互牴觸的元素共存,藉此展現出對立性、衝突感和矛盾張力。

▼ 橘瓣、香蕉皮、紫甘藍、西芹等鮮豔食物「壓制」著灰白石膏像,除在性質上構成矛盾,色彩和質量上也給人對比和顛覆之感。

周遭牆面另擺放了佈滿灰塵、塗鴉和手印的鏡子,令觀者無法順利照看自己,既一定程度地遮蔽、又仍然隱約顯現。

往裡側展間走,更會發現諸多令人匪夷所思的安排,如展牆縫隙長出的雜草讓人心生「這究竟是否為藝術裝置?」的疑惑,在在突顯馬特利通過翻轉事物結構以「引起臆測」之所長,無論是對自我形象、身分的認同,抑或對事物的價值意義。他將叛逆精神注入創作,化作品為一只不確定的開放容器,為觀者構建一個自我探究的思辨性空間。

▼ 展牆縫隙長出的雜草,這究竟是否為藝術裝置?(圖為國外展出一隅)

2F|顛倒與重組:另類的編排

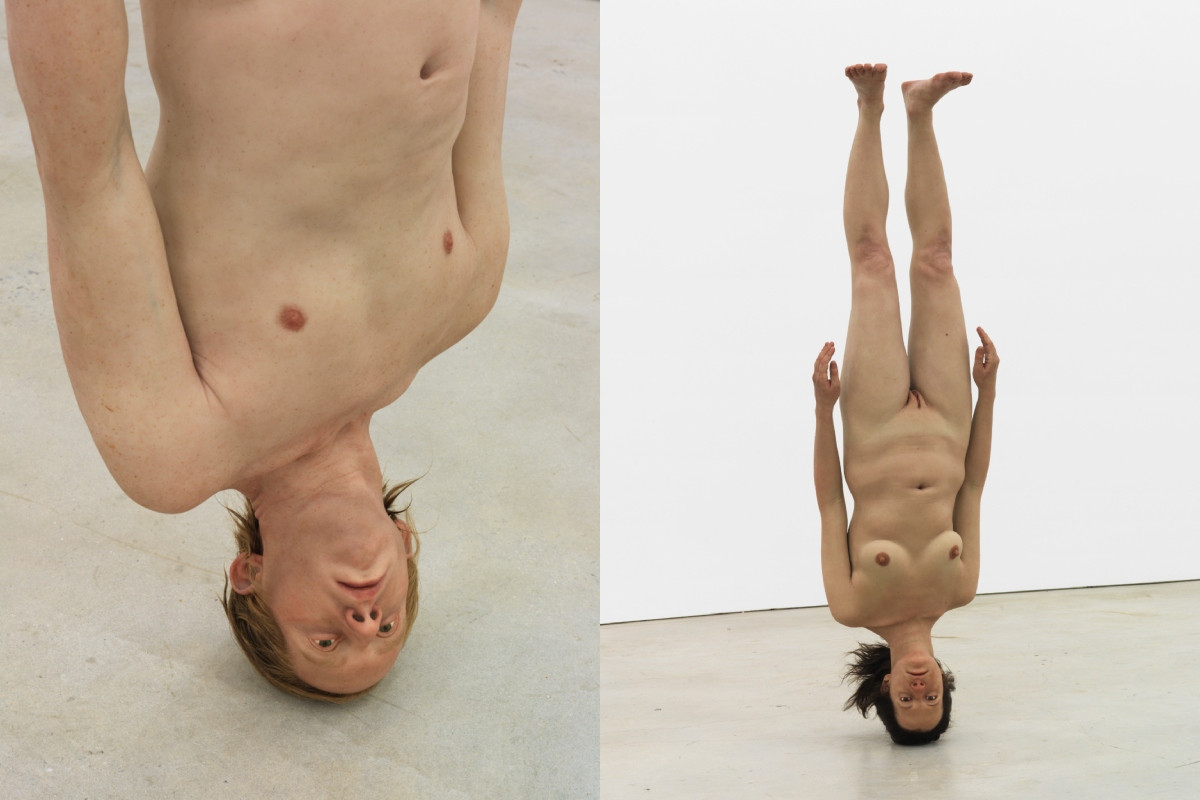

二樓展間相對輕盈,重力似乎開始失效,各種顛倒的花束、斷頭的肖像皆違反生命時序與生長邏輯,狀態亦介於平衡與掉落之間——馬特利創造了一套神祕的自然法則,重新定位觀者的感知。在觀者正經歷逼真體驗的同時,藝術家進一步提出對道德判斷的反思:這些是正常的還是畸形的?並透過形式的解構與重組創造新的排列方式,對「美」進行再詮釋。

3F|漂浮與失重:暫時烏托邦

觀展路徑的最後來到最上層空間,一座荒謬的伊甸園。倒立的男女雕塑與懸浮的綠色繩子各有指涉,馬特利在黑色幽默中逾越社會界限,詮釋出一種普遍的人類狀態,亦無奈地揭露此狀態的有限性與宿命感。

我們的身心能否暫時逃離社會的綁束,實現自主和解放?在內在慾望面前,我們如何展現陌生的自己?馬特利鬆動了外界對自我存在的定義,質疑與挑戰社會的既定秩序,掀起存在主義的深層恐懼,然而自由終究只是一場幻象。

托尼‧馬特利個展《佈局》

- 時間:2025年8月9日至2026年2月1日10:00-17:00,週一及國定假日休館、週四15:00閉館

- 地點:毓繡美術館(南投縣草屯鎮平林里健行路150巷26號)

>> 參觀請至毓繡美術館官方網站預約。