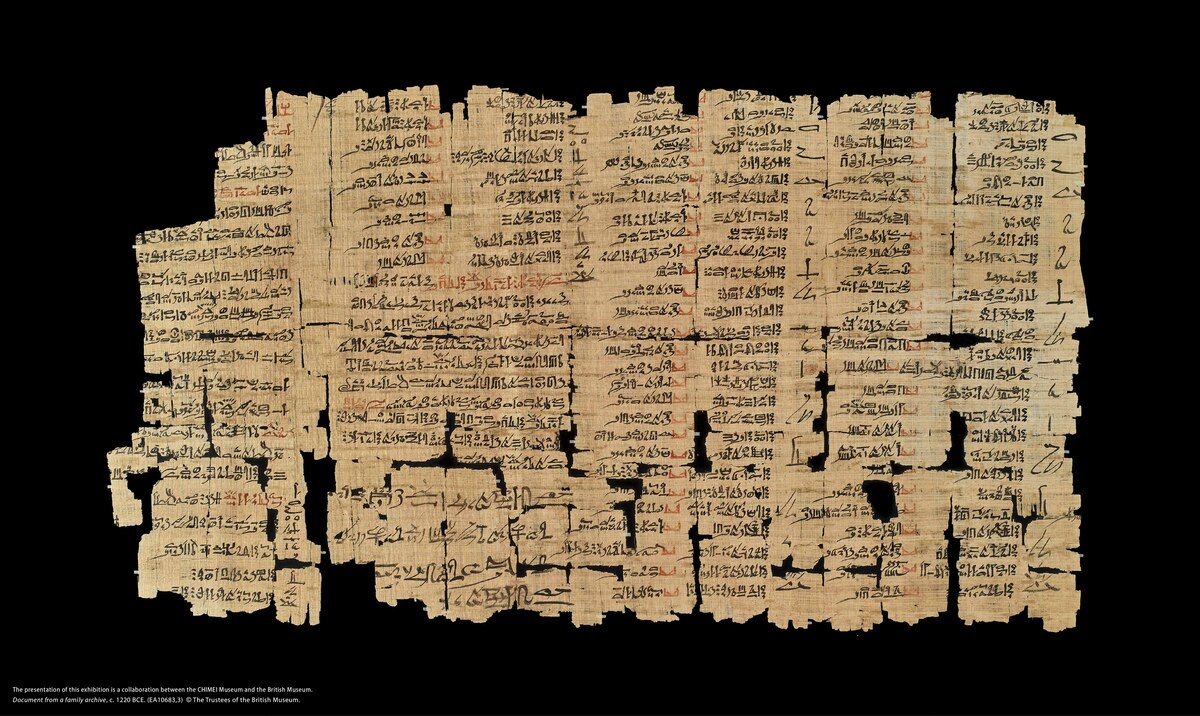

羅馬博爾蓋塞美術館即日起至2025年9月14日舉辦肯亞藝術家Wangechi Mutu個展《Black Soil Poems》。隨「特定場域創作」成人類互動虛擬化下更為有力的當代表達,Mutu以首位進駐該館的在世女性藝術家之姿,藉懸浮布展形式、大膽空間語彙及嶄新神話故事重新詮釋這座具權威象徵性的場館。各色作品從展廳延伸至戶外祕密花園,在形塑跨場域對話的同時,更強化了藝術作為所有既定觀念「轉換、衝破」地帶的深刻意義。

博爾蓋塞美術館(Galleria Borghese)首度在紅衣主教西皮奧內博爾蓋塞(Cardinal Scipione Borghese)故居內舉辦的《Black Soil Poems》展覽,由義大利品牌Fendi贊助、獨立策展人Cloé Perrone策劃,並一脈相承自先前致敬巴洛克詩人Giovan Battista Marino的展覽,延續該館近期對詩意表達的關注。

展覽名稱由來於Wangechi Mutu創作上二元性:既富有詩意與神話色彩,又與當代社會和物質背景緊密相連。「Black Soil」,黑土,在雨水的滋潤下如黏土一般豐饒而可塑,出現在包括博爾蓋塞美術館祕密花園在內的諸多地理場域,恰和這位藝術家的想像力共鳴——從這片黑土中,雕塑彷彿被一股原始力量自然捏塑而成,具象化為故事、神話、回憶和詩篇。而此意象也愈加強調出Mutu作品的孕育性和轉化性:根植於物質本身,又向未來開放,邀請人們給予多重詮釋。

在特定「權威空間」完成當代表達

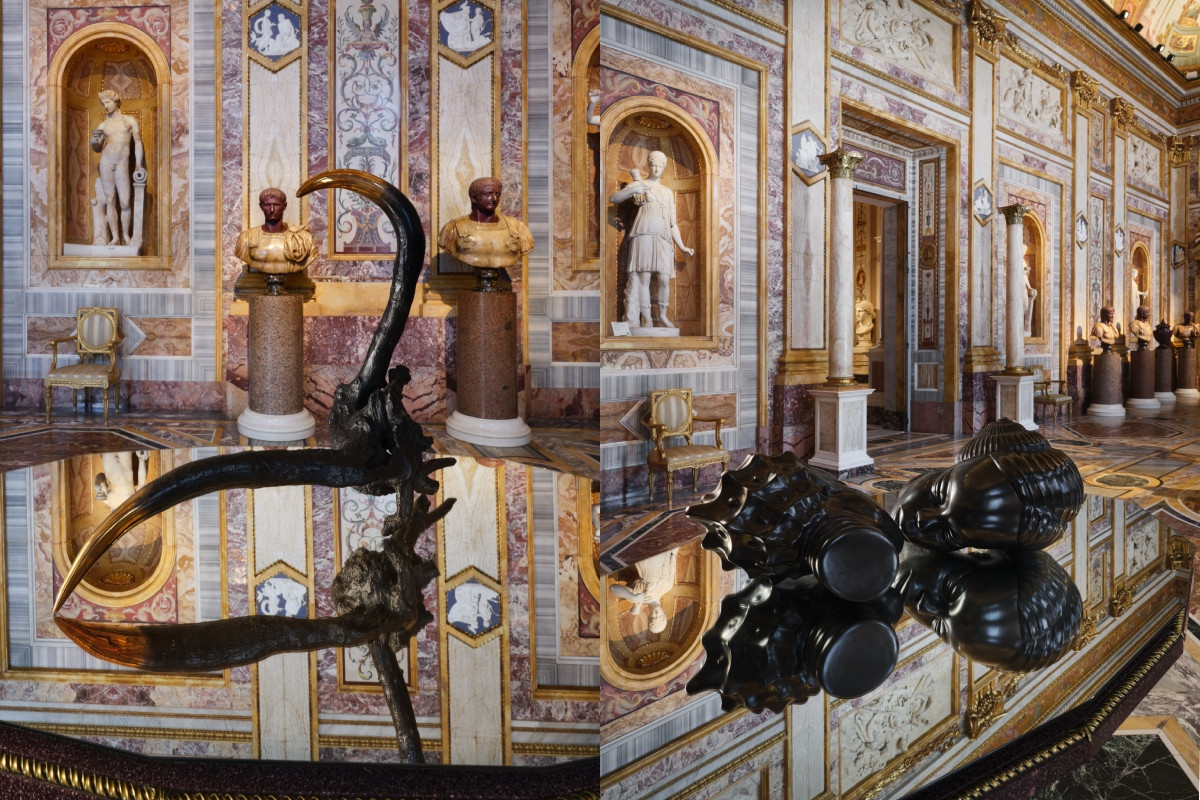

作為一次特定場域創作,《Black Soil Poems》的各色作品遍布於展廳、美術館外牆和祕密花園。藝術家透過懸浮和流動形式的運用、物質碎片和神話語彙的重構等創作策略,對古典傳統和館藏本身的視覺重量提出質疑,進而與這座具制度權威象徵性的空間進行一場層層交織的對話。同時更以雕塑、裝置和動態影像等手法,為博物館空間提出一種創新的觀看方式,挑戰既定意義、階級秩序觀念和所謂的永恆性。在其創作力渲染下,美術館空間不再只是靜態展示物品的容器,而是一個不斷變動的有機體,在失去、適應和再建構中持續轉換和重新被定義。

「觀看方向性」的再定義:重繪視覺場域,開啟全新感知

展覽分為相輔相成的兩部分。首先Mutu在館內徹底重新思考空間的方向性:她的雕塑作品並未遮擋住原來的收藏品,比起「占據」更像「點綴」;那些輕盈懸置於空中,抑或無聲安放於平面上的作品,都如虛無的幽靈般存在。數件裝置〈Ndege〉、〈Suspended Playtime〉、〈First Weeping Head〉、〈Second Weeping Head〉彷彿不顧重力邏輯地掛在天花板上,構築出有別過往的觀看視線——深層意義上,此形式亦引發對歷史敘事和物質階級秩序的轉換。Mutu重新繪製了博爾蓋塞美術館的整體視覺場域,引導觀者用各種角度與意識重新審視這座空間,讓多重敘事方式共存,並且告訴人們美術館不僅是一個記憶空間,也是想像與轉換的場所。

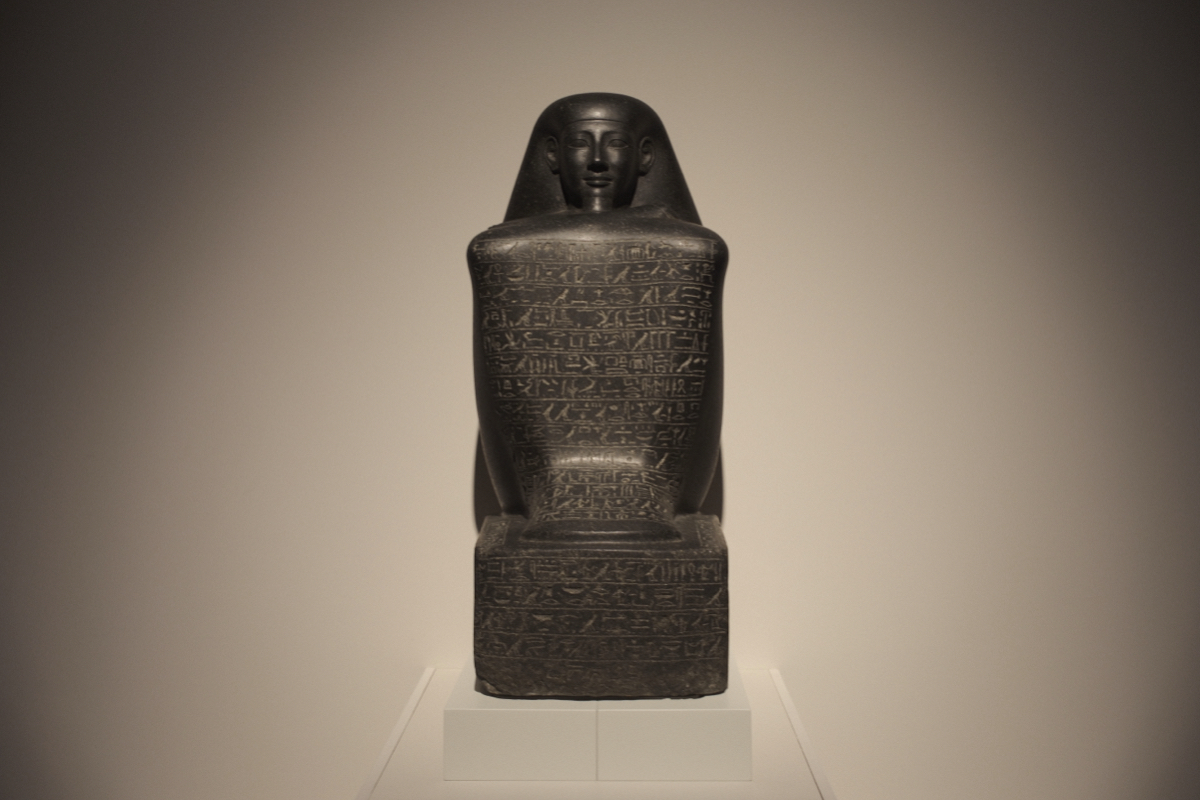

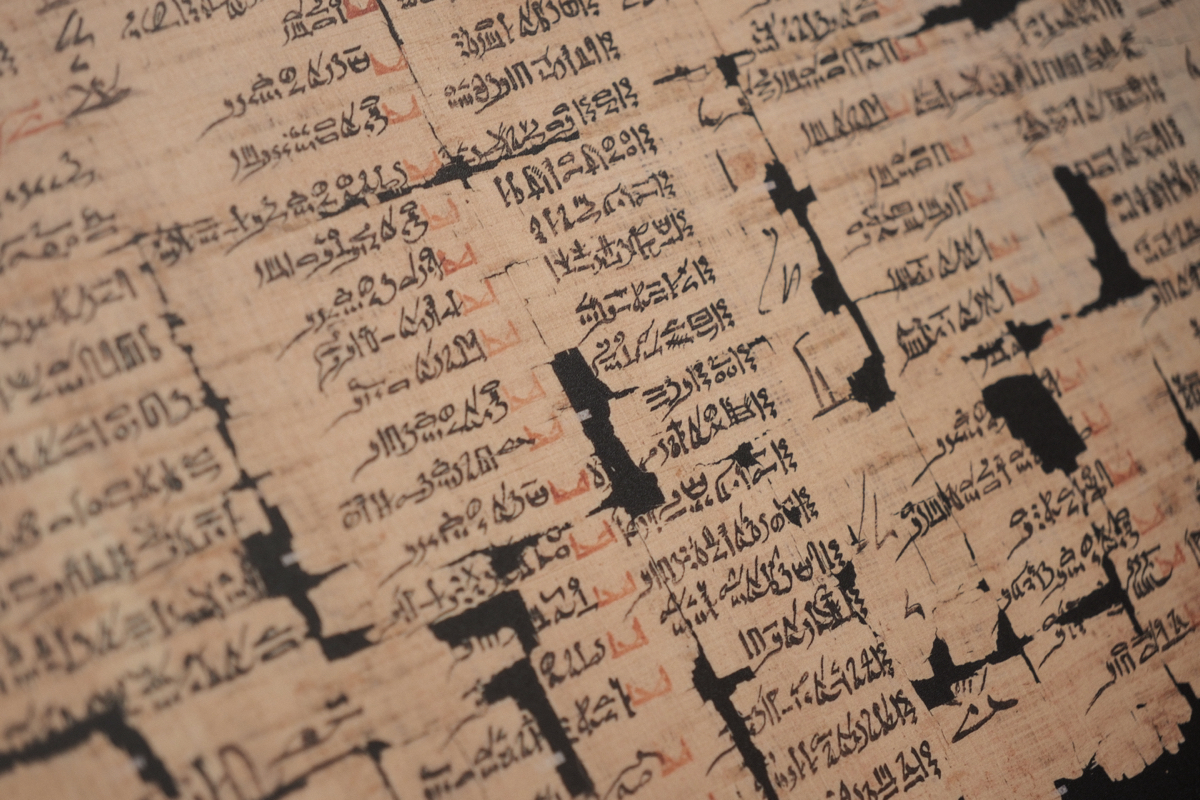

青銅、木材、羽毛、土壤、紙張、水和蠟同是本展核心精神。其中尤以青銅為重,它褪去傳統賦予它的象徵意義,成了承載先人記憶、復原和多元性的容器。當藝術家將有機、流動和可變的材質,帶入這個隨處都是大理石、灰泥和鍍金表面的空間時,更重申了一種轉換的詩學。

Wangechi Mutu的作品促請人們以不同方式參觀美術館——不只看那些展示的東西,也要凝視曾經被移除、被壓抑或被隱藏起來的東西。

人類 X 神話 X 容器,混合創作形態呼應全球宇宙觀

來到館外,即見多座青銅雕塑散落於優美風景中。〈The Seated I〉和〈The Seated IV〉兩座當代女像柱,標誌著藝術家與重要公共機構之間一次意義深遠的合作時刻(詳見下方圖說);〈Nyoka〉、〈Heads in a Basket〉、〈Musa〉和〈Water Woman〉等青銅作品,將原型容器詮釋為轉換場所;〈The End of Eating Everything〉則將Mutu的雕塑語彙延伸至影像,為她對神話的持續探索增添了時間性與沉浸感。

一部分人類,一部分神話,一部分容器,彷彿從一片象徵性的土壤中浮現,呼應東非傳統和全球宇宙觀。這些作品靜靜擺置於花園和建築的入口處,與場地的古典秩序達成微妙平衡,挑戰理想化的形式和線性敘事,轉而追求模糊性、差異性與精神存在感。

《Black Soil Poems》的最後一件名為〈Shavasana I〉的青銅像在羅馬美國學院展出。其名取自瑜伽體式「攤屍式(Shavasana)」,以真實事件為靈感呈現一具仰臥的身體蓋著編織草蓆;雕塑放置於學院中庭,四周環繞古羅馬墓誌銘,凸顯出死亡、臣服和生命尊嚴的主題。

而博爾蓋塞美術館繼2023年推出《Giuseppe Penone: Universal Gestures》(吉塞普佩諾內)、2024年籌辦《Louise Bourgeois: Unconscious Memories》(路易絲布爾喬亞)展覽後,今年通過本展再次延續推廣當代藝術的承諾,藉由重量級國際藝術家的視野,激發觀者以嶄新視角觀看空間,創造出嶄新連結與對話。

Wangechi Mutu《Black Soil Poems》個展

- 時間:即日起至2025年9月14日

- 地點:義大利羅馬博爾蓋塞美術館

同場加映:Wangechi Mutu x Fendi Peekaboo特別包款

同時,為歡慶這項Fendi與美術館長期合作計畫的其中一環盛事,藝術家亦攜手品牌創作獨一無二的Peekaboo包款。Mutu表示:「Fendi的Peekaboo包幾何俐落,結構堅挺,而我當下就想讓它變得有機、夢幻、富有生命力。一邊是恩貢山丘,另一邊是美麗的肯亞山峰。這兩座山把袋子撐在一起。而內部的枝枒,就像生命在縫隙中竄生而出。這不只是一個包包,它是一件雕塑。」

呼應著Mutu詩意且充滿神話想像的創作視角、同時深深扎根於當代社會與物質脈絡,此特別包款融合多種技法打造,甚運用包括金箔在內的媒材裝飾包身,營造出層次豐富的視覺和觸感;不僅可見對藝術家本人別具意義的「恩貢山丘」和「肯亞山峰」兩處風景躍然其上,更有一組雕塑感木枝構成的裝置,如富生命般破袋而出。

Fendi Peekaboo藝術合作系列

Fendi長期深耕藝術與文化領域的精神,自2014年展開的Peekaboo藝術合作系列多年來與各界知名人士共同打造特別包款,包括建築大師Zaha Hadid、設計師Sabine Marcelis、雕塑藝術家Arnaldo Pomodoro和Giuseppe Penone乃至歌手Adele都曾參與。