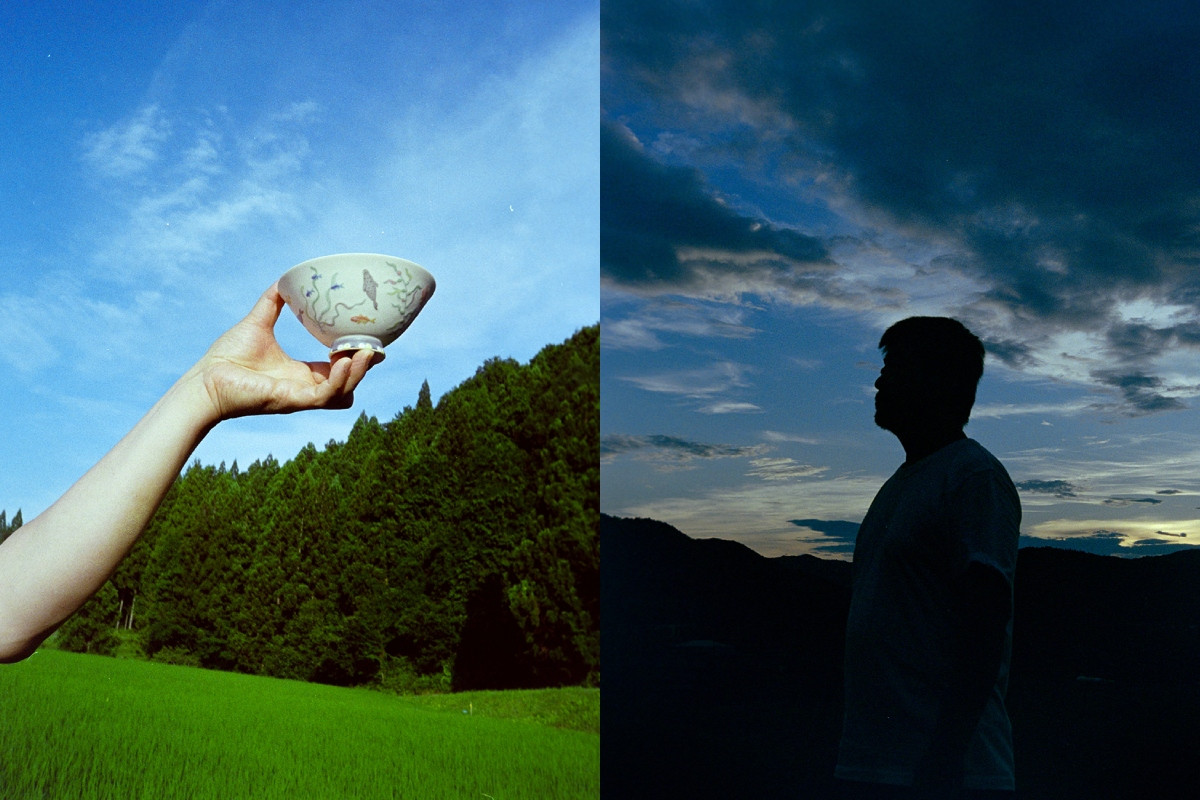

就現在這個當下,你能想起上一次發自內心地感動,為的是生活中什麼樣的事嗎?當運轉過快的日常沖淡感知,甚至不知不覺削弱人們被觸動的能力,「返璞歸真」成了無可替代的指引,為若有所失的你我領路回到自然。草木生長,動物對話,大大小小的觸動隨處都在發生——京都陶藝工作室Suna Fujita,正真實記錄並試圖重現這些觸動,讓人見到不禁唇勾微笑,也眼盈淚光。

用一場對談帶你認識一間寶藏庫

或許你曾在Loewe標誌性Puzzle包款上看過這些活蹦亂跳的小傢伙,卻還不知道他們蘊育於京都鄉間的背後故事——為慶祝2025年正值Puzzle包款問世10週年,Loewe不僅舉辦為期4日的展覽呈獻品牌皮革工藝薈萃(點此可閱讀專文報導),更邀請曾共推聯名系列的京都陶藝工作室Suna Fujita創辦人藤田匠平(Shohei Fujita)親臨台灣,於台北藝廊Dopeness Art Lab進行跨領域對談,與談人包括代表時尚媒體的《VOGUE》亞太區編輯總監孫怡(Leslie Sun)、代表藏家和消費者的藝術空間Tao Art共同創辦人陳薇捷(Vicky Chen),並集結品牌、媒體及藝術從業者到場聆聽。

本文將整理報導講座中藤田老師所分享之Suna Fujita成立契機、與時尚品牌聯名開端及夫妻合作20年來的「變與不變」。當然,也將依循老師陳述,帶大家前進Suna Fujita京都工作室一探究竟。

歡迎來到Suna Fujita的微觀世界

作品不會動,藝術的意念卻在幀幀日常中湧動

Suna Fujita,具體是一間藏在京都鄉野之間的陶藝工作室,由陶藝創作者藤田匠平與妻子山野千里(Chisato Yamano)創立於結婚之時;其名同時象徵著這對夫妻檔藝術家如何從各自創作到共同創作,逐步踏上未曾設想的精彩旅程。對資深藝術迷編輯不敢斷言,但對時尚人士乃至普羅大眾來說,能夠認識到Suna Fujita這麼一個寶藏品牌,真得歸Loewe聯名系列之功。2023年末,Loewe攜手Suna Fujita工作室打造2024早春作品,藉山野老師富想像與奇幻色彩的畫筆,使原繪製於陶器上的熊貓、企鵝、狐猴、水獺、曼德拉草及人類朋友等角色全員躍然品牌服裝、包款和配飾上。

如眾所知,Loewe從雕琢皮革起家,並在前任總監Jonathan Anderson執掌的10年間愈發深耕藝術領域(Loewe工藝獎自是一例),善用時尚的強勢資源探索藝術的不同詮釋方法,2023、24年間與Suna Fujita的密切合作亦充分彰顯品牌開放性與天馬行空的創意力度——我們與其說Loewe將Suna Fujita的作品盡可能呈現在觀眾眼前,不如說他們直接將觀眾帶進了Suna Fujita的微觀世界。

Suna Fujita轉型契機:沒有實質用途的藝術品賣不出去?

與談人暨主持人Leslie開場率先拋出大家對每位「成功」的藝術家肯定都好奇的問題,如何開始的?發展過程中又有什麼樣的成長和變化?藤田老師坦然表示,Suna Fujita事實上並非一開始就做陶器,開設工作室初期夫妻倆分別埋頭於個人藝術創作,且更傾向單純的藝術品(老師使用「object,物件」這個字眼),「但不管日本甚或全世界,這種『不屬於一件器皿』的東西,好像在藝術的市場上並不能夠賣得很好。」以至於兩人花在創作上的時間無法和收入成正比,頗為傷腦筋。

直到某天,他們靈光乍現——「還是我們來做陶器?!」這個想法深深鼓舞了他們,太太更進一步提出「合作」建議,認為可運用彼此的專長相輔相成:太太本身繪畫非常出色,但在窯爐的操作上沒有藤田老師好,因此器皿的實體製作主要為藤田老師負責,上頭的繪畫則交由太太來創作。就這樣,自2005年起,藤田匠平和山野千里正式組成雙人組合,期待著能因此參與到陶器藝術家的世界之中,提升作品受到大眾青睞和收藏的機會。其創作本營亦經過兩次移轉,從京都市內,遷至愛媛縣山中待了約莫5年,如今位於京都郊區的工作室則已落腳7年之久。

Suna Fujita創作風格:還原自然風貌,願人與動物共存共好

那麼Suna Fujita讓人恍如置身童話故事般的場景和多樣角色,靈感又是汲取自何方?藤田老師直言,「我太太的畫風其實本來就是大家所看到的這樣。」並不特意去做創新,僅僅自然地將人類和各種動物原貌呈現出來,即為Suna Fujita的特色。換言之,我們所謂返璞歸真的「璞」與「真」,無非就是他們所處的日常;不凡靈感亦在這些看似平凡的日常裡,又何來返歸之說,何須汲汲取得。

此外,由於執筆的山野老師非常喜歡動物,每次看到動物都很想親近牠們、摸摸牠們(小時候的願望甚至是成為動物園裡的動物飼育員),便透過創作讓人與動物存在於同一畫面,沒有界限地玩在一起——縱使這些場面不見得在「現實」中完全成立,山野老師仍持續捕捉其中的靈動活潑。懷著對動物的重視之情,不僅他們自己家裡養了小狗、小雞,藤田老師亦認為太太始終抱以希望大家能夠多去親近動物的心意在創作。

如何從京都鄉間走上國際舞台?

與Loewe的全球聯名始於一則「怪怪的」Facebook訊息

然而,世界如此大、藝術家如此多,Suna Fujita怎麼和Loewe牽上線的?藤田老師微微自嘲地說,對於這次合作,其實最感到驚訝的是他們自己。「我們兩個只是在鄉下做陶器生活的一般人,對於這些高端品牌幾乎是不認識的,老實說連『Loewe』的名字也不太知道。我們很普通地生活,然後創新我們的作品。」有天竟在Facebook收到一則來自Loewe的訊息:我們想要買你們的作品,請問該怎麼做?藤田老師不帶一點阿諛或矯飾,僅娓娓道來夫妻倆當時的錯愕,「我們想說,『欸?怎麼回事?』內心覺得這個訊息似乎重要、但又有點怪怪的,所以就回信了。」沒想到Loewe再度回覆,並且詢問了合作的可能。「之後我們第一次上網查Loewe是誰,一查發現不得了。」聽到這裡,全場都笑了——讓藝術可貴的,從來就不是層層包裝的浮華,而是別無目的、將一切真誠傾注於創作的初心。於是,Suna Fujita將作品寄給Loewe,雙方的合作就此展開。

「我們兩個只是在鄉下做陶器生活的一般人,對於這些高端品牌幾乎是不認識的,老實說連『Loewe』的名字也不太知道。我們很普通地生活,然後創新我們的作品。收到訊息後第一次上網查Loewe是誰,一查發現不得了。」——Suna Fujita談與Loewe的合作開端

起初構想的「日本限定」,最終也因廣受喜愛而擴大成了全球性的發行。「對我們來說,真的是一個非常好玩、非常開心的機會,是我們的第一次。」藤田老師笑著眯起眼睛,「他們還邀請我們到巴黎,拿出很多服飾,每一樣都打開給我們看。這些場景我們平常只能在電視節目上看到,沒想到我們兩個就站在那裡了。」言談間,盡顯他們對眼前事物真心感到的不可思議,以及被旅程中每個當下觸動後的樸實回應。

見證Loewe工坊的勃勃生氣,領會「開心做作品」是共同DNA

Jonathan Anderson的「鬼馬」創意基因,在Loewe作品、尤其相對更無所規限的「配飾」上簡直發揮得淋漓盡致;連同此次搭配Puzzle 10紀念包款推出的一系列外星生物(?)掛飾都讓人冷不防被荒謬可愛到無話可說。

Suna Fujita作為同樣不乏此類奇思妙想的創作者,隨即被問到和Loewe之間的共通概念。藤田老師回應,雖然自己只認識一部分的Loewe,並不是知道全部,但可以在和品牌合作的過程中感受到他們對員工和工作環境的重視。「我們有去巴黎,他們親自帶我們到皮革工坊,我們看到那些職人的工作姿態,都是非常開心的。」這與老師自己曾在日本工廠打工的所見所感產生了一些對比,「(在日本的工廠)可能因為工作通常很辛苦,所以每個人的臉色都不是太愉快。可在Loewe的工廠裡,每個人都生氣勃勃,很仔細地在做作品。我可以從中感覺到他們想要做一件好作品的心情,這也許就是我們共通的概念。」

想畫什麼就畫什麼,旨在創造平等世界觀

至於Suna Fujita有沒有為Loewe發想特別的圖騰,藤田老師則說,整體而言還以工作室既有的設計元素做變奏,「Loewe會從我們創作的角色當中來選,再一起討論出具體成形。Jonathan先生有時候也有他的想法,會給我們一些新組合的建議。」然而在世界上數百萬種動物中,Suna Fujita筆下角色經常出現一些「冷門」動物(甚至連劇毒植物「曼德拉草」的擬人化身都有),又是什麼樣的巧思?「我們當然也會想要畫一些新的角色,就很單純地想說可以畫一些過去沒有畫過的,以慢慢增加動物的種類。」當中包括那些不太受人們待見的物種,好比蛇和爬蟲類。老師強調,「每一種動物都有牠可愛之處,我們不會去排除某種動物,反而會思考要用什麼樣的方法把牠的魅力展現出來。」

憑藉著「想畫就畫」的創作調性,Suna Fujita所勾勒的,不只是一幅靜止畫面,而是一個自然輪轉,動物、人類和大自然得以平等共存的無邊界世界。

同場加映:夫妻檔藝術家最喜歡的Puzzle 10系列包款是?

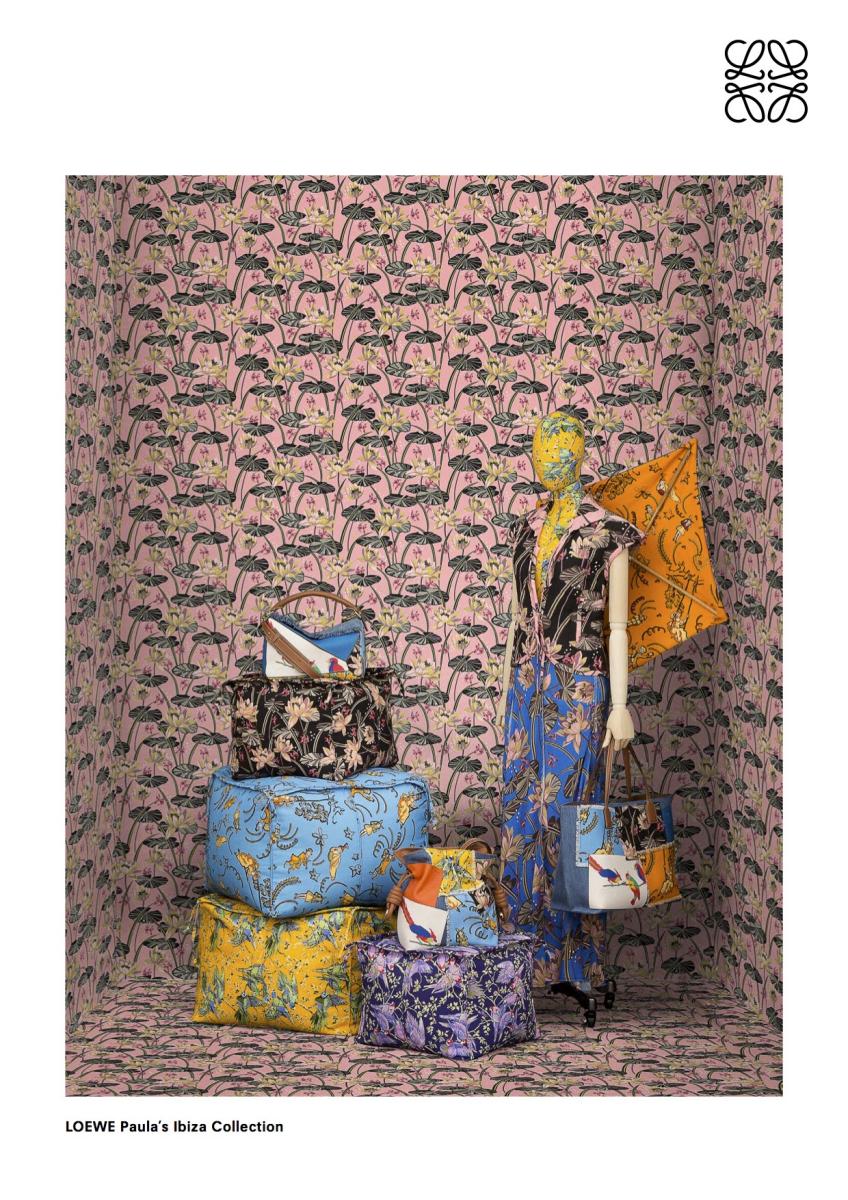

藤田老師毫不遲疑地拿起Paula's Ibiza系列(註)鸚鵡包款,「我看到這個真的很喜歡,它顏色鮮豔、具備不同元素,側面的細節也做得非常好。我太太則選了紙屑這一款,雖然我不知道她為什麼選⋯⋯可能是因為覺得這些紙屑全都貼上去,沒有一點浪費。(笑)」話一出即引得在座的大家跟著笑開了嘴,老師又追加表示,「這次的包包掛飾是符合每個主題特別設計的,我感到非常驚豔,不曉得是誰的腦袋這麼厲害能想出來。」能帶來快樂,或許正是迷失於城市叢林裡的「憂鬱現代人」,必須擁有這些情緒功能極大化物品的理由。

*註:Paula's Ibiza夏日度假系列始於2016年,為時任創意總監Jonathan Anderson對自身於西班牙伊比薩島擁有之童年回憶的致敬;每年4月份推出新作,持續以自由奔放精神描繪心中嚮往的天堂。

後記:從策展人和媒體角度解析時尚聯名

針對時尚品牌跨界聯名的隱含思維,藝術空間Tao Art共同創辦人Vicky以自身作為策展人「每個時期關注不同議題」為比喻分析,「品牌也在用他們的方式,將故事透過商品告訴大家。現在消費者都很聰明,每一季商品換個顏色、換點風格其實是沒有辦法滿足他們的。只能透過更有趣的結合、更有意義的設計去吸引大家的目光。因為這麼多商品、這麼多品牌,大家都很知道自己想要什麼。」而特別系列的商品便是這一個引子,誘人探究其背後飽藏的品牌故事。

另一方面,媒體作為「說故事的人」,自然是希望故事越有深度、層次越豐富越好。以至今聯名者眾的Loewe為例,從話題度極高的宮崎駿,到更多來自不同領域、不同國家的優秀藝術家,無不為品牌經典作品煥發無數次新生。然之於受眾而言,這些商品的吸引力究竟在哪?《VOGUE》亞太區編輯總監Leslie有一番見解,「很多藝術品比較不好入手,有時候是錢都買不到的東西(就像Suna Fujita的東西其實一下子就賣完了),或者有時候可能價位也是不太能夠負擔的。但當你有一個聯名商品的時候,好像就擁有那個藝術家的一部分。」此次Puzzle 10也恰恰呼應其名「拼圖」,取每位過去攜手藝術家的一部分,將Loewe品牌10年來的回憶拼接到了一起。