我們是否對一切太習以為常?隨著《你的好奇旅程》(Your curious journey)巡展於2025年6月底來到臺北市立美術館,Olafur Eliasson(奧拉弗.埃利亞松)這位以光影等自然元素探索感官經驗的藝術家,從工作日常、青年街舞歲月、喜愛的音樂到創作思辨與對環境的關懷,與我們分享他那顆永不停歇的好奇心。

「可以說,我一起床走沒幾步路就到工作室了。」Olafur Eliasson如此形容他一天的開始。孩子長大後,他遷離了丹麥的家,改住在柏林工作室附近。自2008年起,他改造了一幢位於城市東北Prenzlauer Berg區的19世紀啤酒廠——在仕紳化之前,占屋運動在此盛行,這一帶曾是龐克、銳舞、嬉皮等反主流文化據點,如今則搖身變為新興文青集散地。5,000平方公尺的廠房空間,大到足以容納下約100名團隊成員,以及模擬自然界彩虹、水流、霧氣與各種光影效果的大型裝置實驗。

為發展來到柏林前,Olafur出生於丹麥哥本哈根。他的父母來自冰島,為了謀生而移居於此。他的父親是漁民的廚師,也是位藝術家;母親則是裁縫師,來自11世紀就存在的古老漁村。4歲時,父母分開了,他開始往返兩國生活。童年的他經常與爸爸在冰島廣袤的風景中徒步、寫生,或航行在極地狂野的海上搖曳;有時,他在祖父母家,眺望對岸半島的斯奈山冰蓋,並著迷於魔幻的暮色。曾經,成為藝術家的念頭單純是渴望父親的關注,「也許我需要認可。」他坦言。後來他確實享受著創作,15歲前後辦了人生第一次畫展,隨後轉身成為霹靂舞者,組了3人舞團Harlem Gun Crew,一路拿下1984年斯堪地那維亞霹靂舞錦標賽冠軍。身體的經驗與大自然,日後成為他的創作母題。

一路走來,他似乎對一切保持開放的「好奇」,談到這次個展正以此為名,為何這件事重要呢? 「有些領域我知道自己不懂,但問題是,還有太多事我都不知道自己不懂。」他認為,人們習慣把事情視為理所當然,以為自己看世界的方式便是理性,卻忘了實際放開身體感官去擁抱世界。

打開Olafur創作的一天

有時Olafur在夢中就開始工作了,醒來後便延續夢境的思緒。「早上比較有創造力,我可以更好地 感受、預判我做出的創作選擇。」Olafur分享,通常午餐前,他會投入創意、實驗性的思考,至於 材質與不同顏色的考量、這條線該垂直還是水平⋯⋯,「這些不算創意決策,但藝術的力道就在於 理解這些形式選擇,會對世界產生什麼影響。」他一週3天與員工共進午餐,這是與不同團隊成員 碰面、交流的機會。如今,他們的SOE Kitchen甚至發展為實驗場域,連艾未未、NOMA主廚都曾來訪。「我覺得烹飪就像社交的黏著劑,讓團隊成員、食物和土地之間產生美好的連結。」而午餐後精神集中力鬆散下來,他便多做些行政或實際動手的工作;每週3∼4天的傍晚,他也持續進修心理學、哲學和環境科學的課程、工作坊,避免自己陷入思考盲區。

再忙碌,Olafur都會想辦法騰出自己的「園圃空間」,一方無關金錢委託與創作死線的靈感苗園,「即便只有幾分鐘,我每天都會在這空出時間,思考可能發展的藝術靈感。」如同他正在工作室一隅,用各色濾鏡、偏光鏡進行光的實驗,還不確定能否成為作品。他說,在人運用腦袋思考前先有了感覺,在此之前存在著某種潛意識中的直覺,而我們的身體早已有了最原始的反應。

他詩意地形容,「通常創造力的源頭不在工作室裡,而是在世界的某個角落,一種與外界連結的感覺。有時,我可以感受到地板下、房子地基下的星球在旋轉,如果我逆著時針走,就可讓時間慢下來,順著走則快轉了時間。」不過Olafur好像時刻想著創作,算是個工作狂嗎?他略帶無奈地說,世上許多職業是工作時間到了便回家、度假就是放鬆,「但我度假回來,人們會問:你有靈感了嗎?你看很多展覽嗎?你有新作品的想法嗎?」自然,我們也問他有沒有想到台北的展。「我確實會想這些事情,我別無選擇。這意味我根本不算在『工作』,因為我在工作室內外所做的事情並沒有分別。這是做藝術家的特權,也是負擔。」

你還跳舞嗎?你在聽什麼音樂?

從《動作顯微鏡》(Movement microscope,2011)錄像中能一窺工作室的日常,許多舞者也假扮工作人員混入其中,為尋常的規律注入變奏。問起他現在還常跳舞嗎?他笑說當然,自己仍有一些好舞步。他有時會在社群媒體上滑過數百個舞蹈與動作影片,「很有趣,我能在身體裡感受到一股能量,好像也被他們鼓勵去跳舞。」跳舞令他認識了身體。他坦言自己從小不擅長足球等運動,直到青春期的15歲,一次在街上撞見有人跳霹靂舞、機械舞,「突然一切都改變了,這是個頓悟。那一刻開始,我像機器人一樣移動,機械式地走到車站,差點錯過火車。」他笑說自己一定像個怪人,連續3個月的模仿令媽媽都受不了。「這就是一種藝術形式,我透過藝術、透過文化表達自己。」他解釋,後來投入藝術家生涯並非轉換跑道,舞蹈放大了他的感官,讓他意識到身體的速度與時間感、自身與周遭的空間關係,將一切都聯繫在了一起。

那段跳舞、在街頭塗鴉的日子,也令他愛上代表反抗精神的嘻哈樂。「嘻哈樂很直接表達情感。」Olafur說。聽什麼取決於心情,電子樂則創造出令他安放情緒的空間,現在柏林豐富的音樂場景正「餵食」著他的靈感,令他樂在其中。他是電子樂先鋒Richie Hawtin的忠實粉絲;他與欣賞的英國電音鬼才Jamie xx一同參與當代芭蕾舞《Tree of Codes》(2015)的製作;因藝術收藏,他認識了活躍柏林的韓國電音DJ Peggy Gou,不僅為她2024年的單曲〈1+1=11〉執導MV,還在片中跳上一舞。「播放音樂時,我感覺自己被音樂所傾聽。」他認為音樂深具包容性,承接並映照出他日常中忽視、未滿足的那些情緒與需求,就像鏡子一樣。所有形式的藝術正也是如此。

➤ 延伸閱讀:一次收集奧拉弗.埃利亞松Olafur Eliasson私藏靈感歌單、書單10+

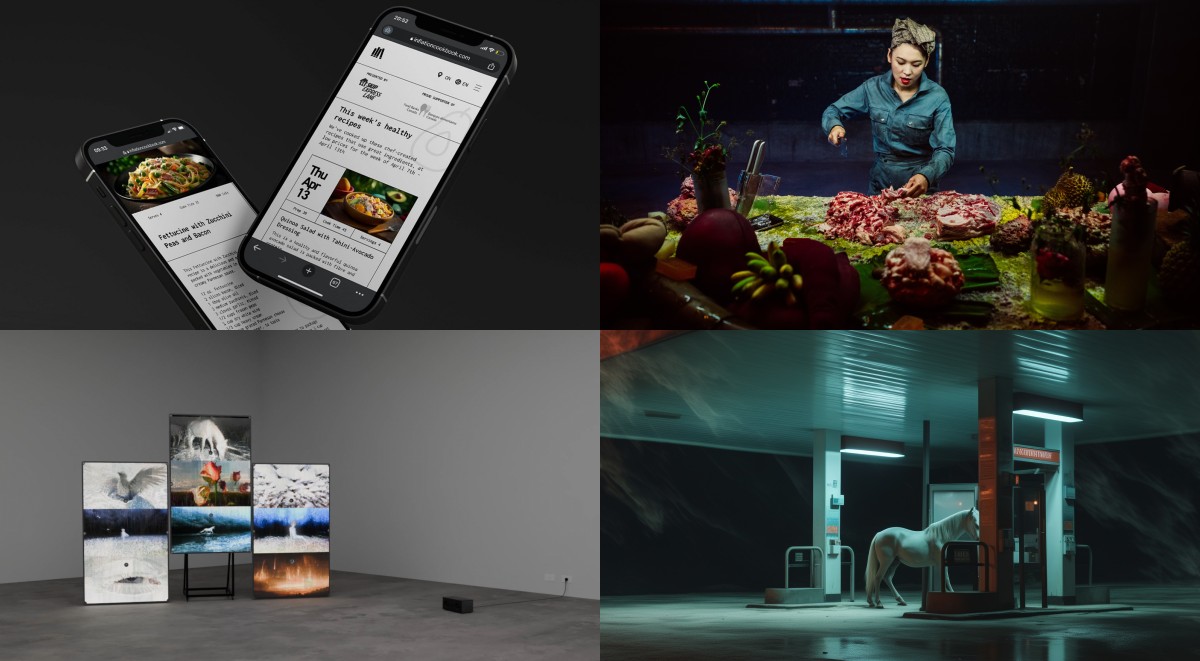

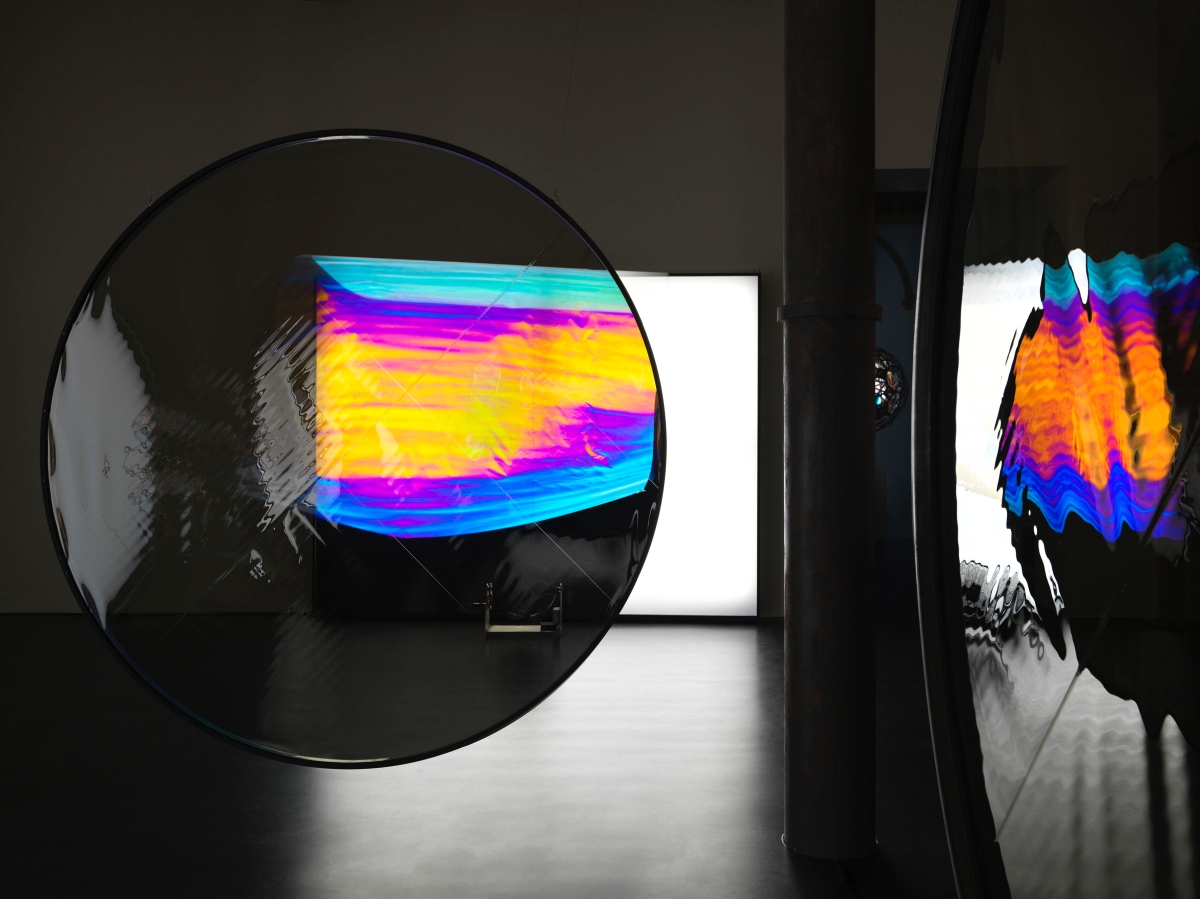

有趣的是,Olafur的作品較少直接應用音樂和聲音本身,「我更想了解聲波如何運作,以及如何改變我們對世界的感受。」他稱之為「心理聲學」,如同在2024年紐約Tanya Bonakdar藝廊個展《Your psychoacoustic light ensemble》中,他受到克拉尼沙粒圖形實驗的啟發,將音波轉化為光的視覺印象,塑造出柔和的音景,與僵固的建築空間形成對照。

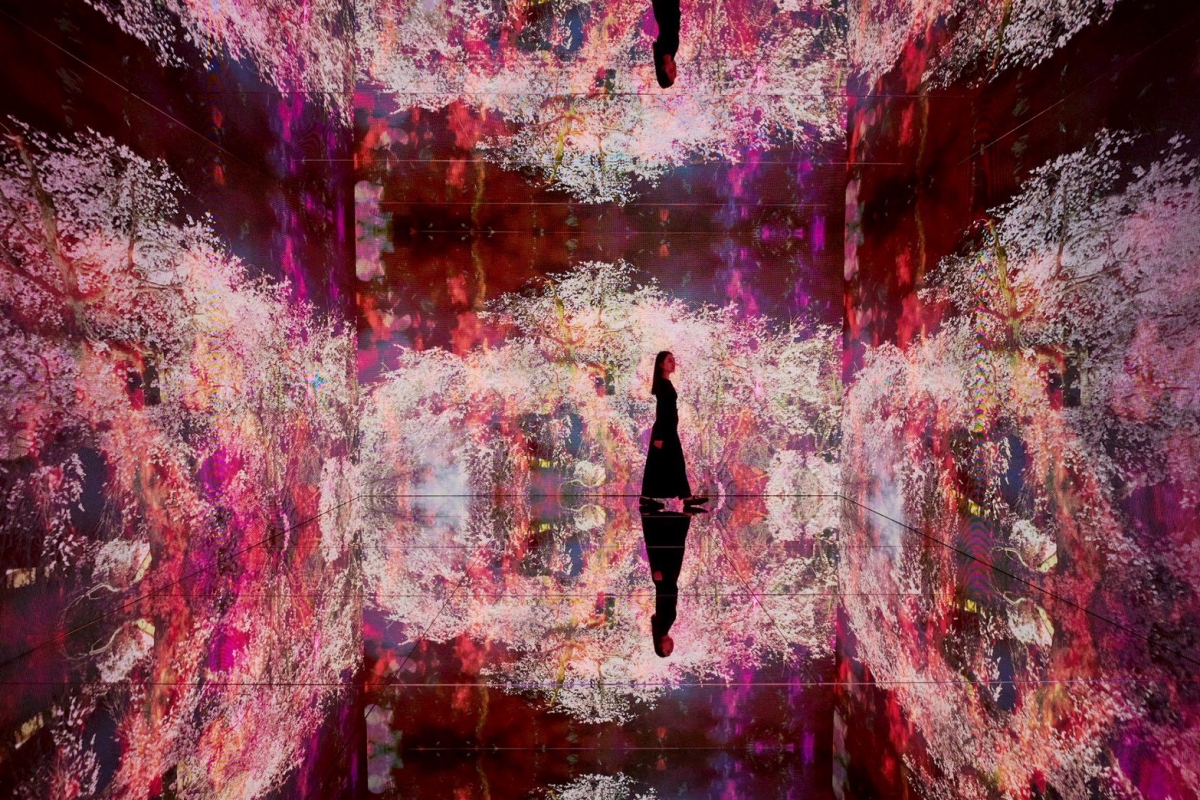

用藝術拆解感官,以體驗重探自然

舞蹈也令Olafur更細緻地與自然對話。1990年代的早期作品中,他已大量汲取自然為靈感。他反覆拆解人的感官機制,如同他著名的〈美〉(Beauty,1993),作品總留下人為設計的線索,讓觀眾沉浸之餘,也能反思體驗的製造過程。過去,空間更多是承載他想法的容器,然而在Bruno Latour、Jane Bennett和Timothy Morton等思想家的啟發下,令他反思空間乃至大自然本身並非被動角色。他解釋:「它們會主動影響空間中的活動,改變你的行為模式、你與環境或他人的互動方式。環境本身也是整個行動者網絡的參與者之一。」

Olafur點出,一般人習慣將文化與自然視為對立面,認為文化是人為,自然則是原始未開發。可如今,要找到完全不受人類影響的純粹自然幾乎不可能。他舉例:「我們對山的理解,那理解本身就是文化的詮釋,對吧?」這正是女性主義暨環境哲學家Donna Haraway所說的「自然文化」(Natureculture)概念。他進一步指出,人類數百年來為了利益不斷開發有限資源、犧牲原住民族,才「發現」自然是如此脆弱。如今冰川持續融化,亞馬遜雨林大片消失,即使人類現在停止破壞也無法阻止這態勢了。「我們已經跨越了自然的臨界點。」創作的轉捩點發生在2015年,Olafur在巴黎COP21氣候峰會展出《Ice Watch》系列第2部作品。這是他首次精確計算出,將12塊格陵蘭冰川運送到巴黎的碳足跡。那時起,團隊開始更有意識地審視藝術創作對環境的衝擊:從材料使用、展覽製作到作品運輸,整個流程都成了不斷反思的課題。

給台灣與未來世代的備忘錄

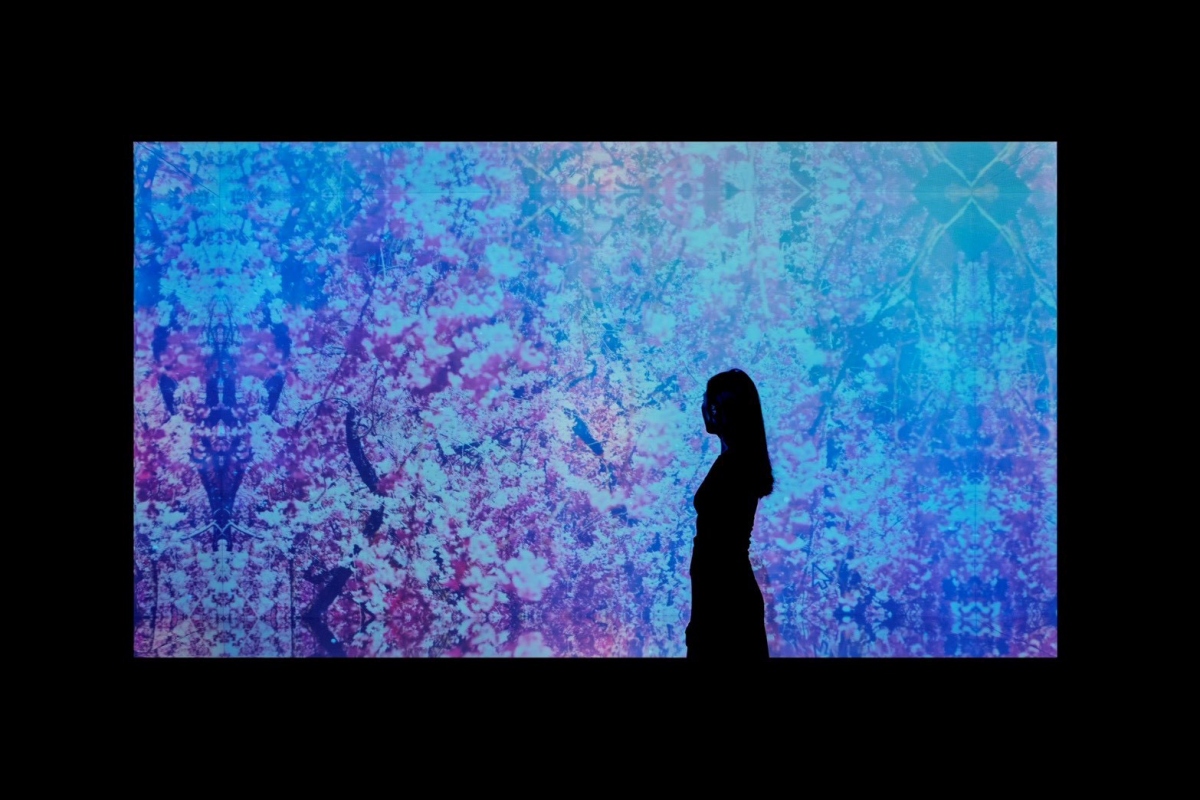

藝術激發人的情感。Olafur觀察到,許多人可能感到被社會邊緣化,覺得自己根本不重要,於是對外界漠不關心。「我們正身處一個變化速度快到難以理解的世界。」他坦言,面對資訊爆炸的過度刺激,自己也常感到麻木,這其實是一種自我保護。「放下防備心,不再保護自己,確實讓人更脆弱易傷,但我們也因此看見更多、感受更為深刻,對周圍事物更加敏感,甚至開始注意到平常容易忽視的那些溫柔、細微之處。」2024年,他在倫敦、首爾、柏林、紐約4城展開《Lifeworld》公共藝術計畫,拍攝各城市實景,再將畫面扭曲並模糊,轉化為柔和朦朧的抽象影像,取代公共空間螢幕上那些刺激感官、人們太過熟悉的大型廣告奇觀。他希望令人們放緩腳步,重新注意到自己與周遭環境。

我們也不免討論到AI潮流,Olafur說,他們很早便聘請AI專家,但AI的發展遠比想像中要快,甚至已滲入他們的工作流程中。不過,他強調自己還未創作所謂AI藝術。「我們對AI很審慎,不想不假思索就使用可能對環境有害的技術。」尤其AI是相當耗費電能的技術。「世上大部分晶片都來自你們國家。」談到此,他想藉機向台灣讀者與未來世代提問:當AI接管60%、80%的勞動力時會發生什麼?氣候危機同樣影響深遠,我們該怎麼做?「我相信會有解方,但如果我們都不談這些問題,就永遠不會有行動與答案。」

Olafur要對抗麻木。他引述哲學家Alva Noë的概念,認為人們並非被動接收體驗的消費者,體驗需要人們親身參與其中才會真正發生。「這也表示如果付出努力, 我們可以改變現實世界。」他談到,台灣地緣靠近中國,卻擁有自由、民主、同性婚姻合法化,是了不起的成就。然而,許多人以為這些是既定事實,歐洲人更是如此;這態度也反映在人們對氣候變遷的視而不見。「如同Bruno Latour《著陸何處》所說,看看我們腳下的東西。」他總結:「不要把事情視為理所當然,那是失去它們的第一步。」永保敏感的好奇心,這很不容易。

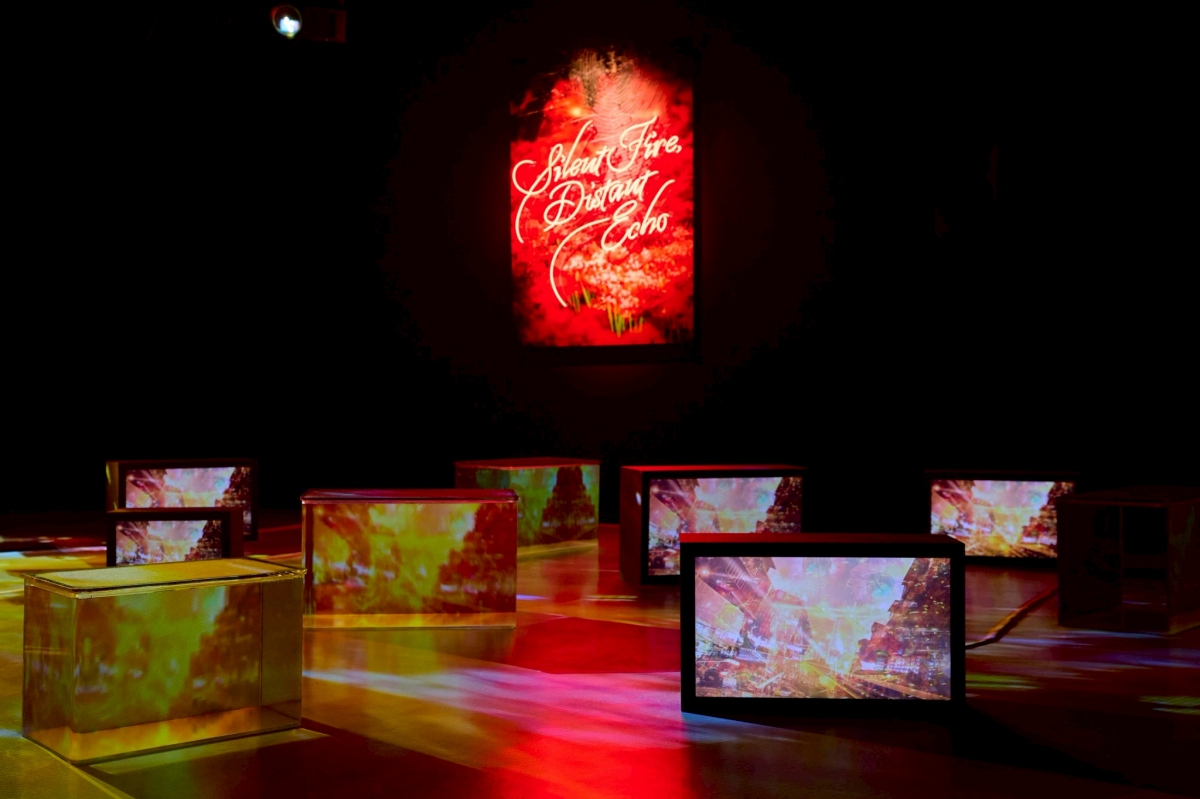

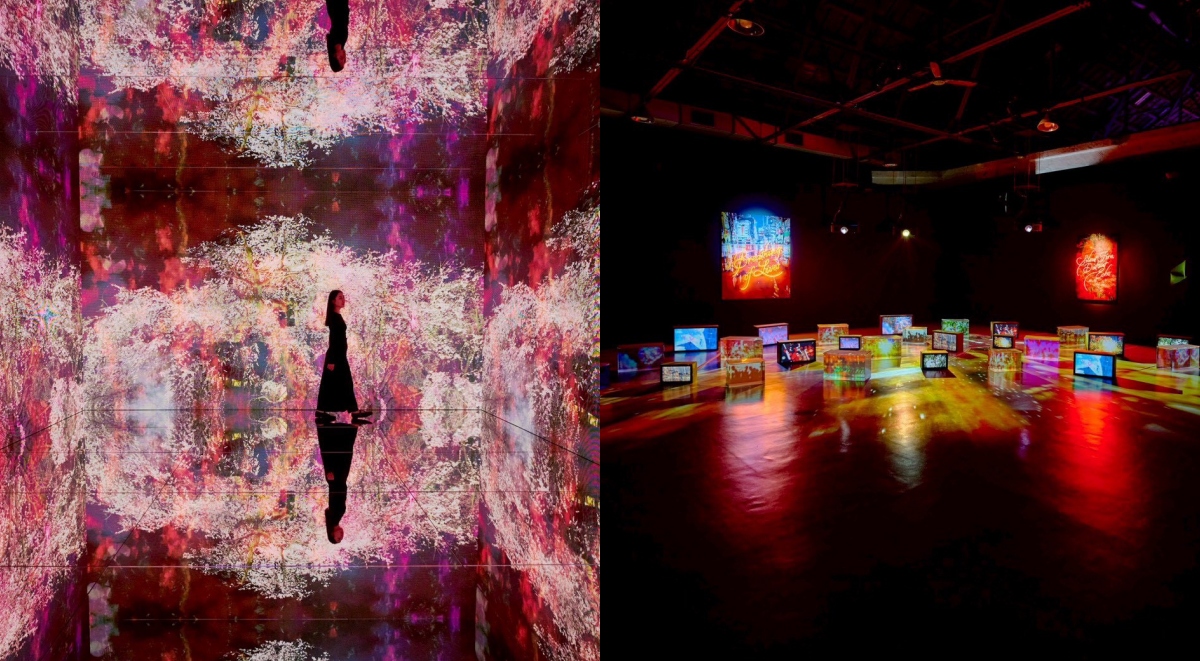

《奧拉弗.埃利亞松:你的好奇旅程》

展期|2025.06.21 – 2025.09.21

地點|臺北市立美術館 一樓 1A、1B 展覽室

文|吳哲夫 口譯|錢佳緯

攝影|登曼波 攝影助理|郭治緯 燈光助理|李晉捷

圖片提供|各單位