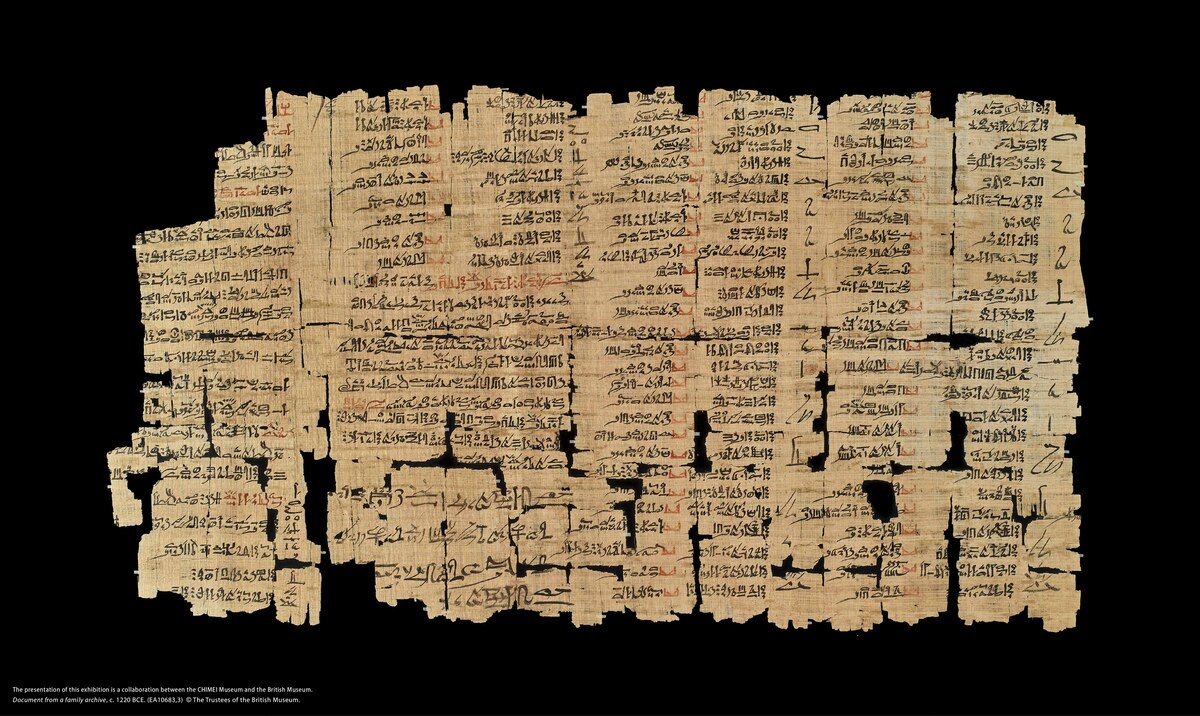

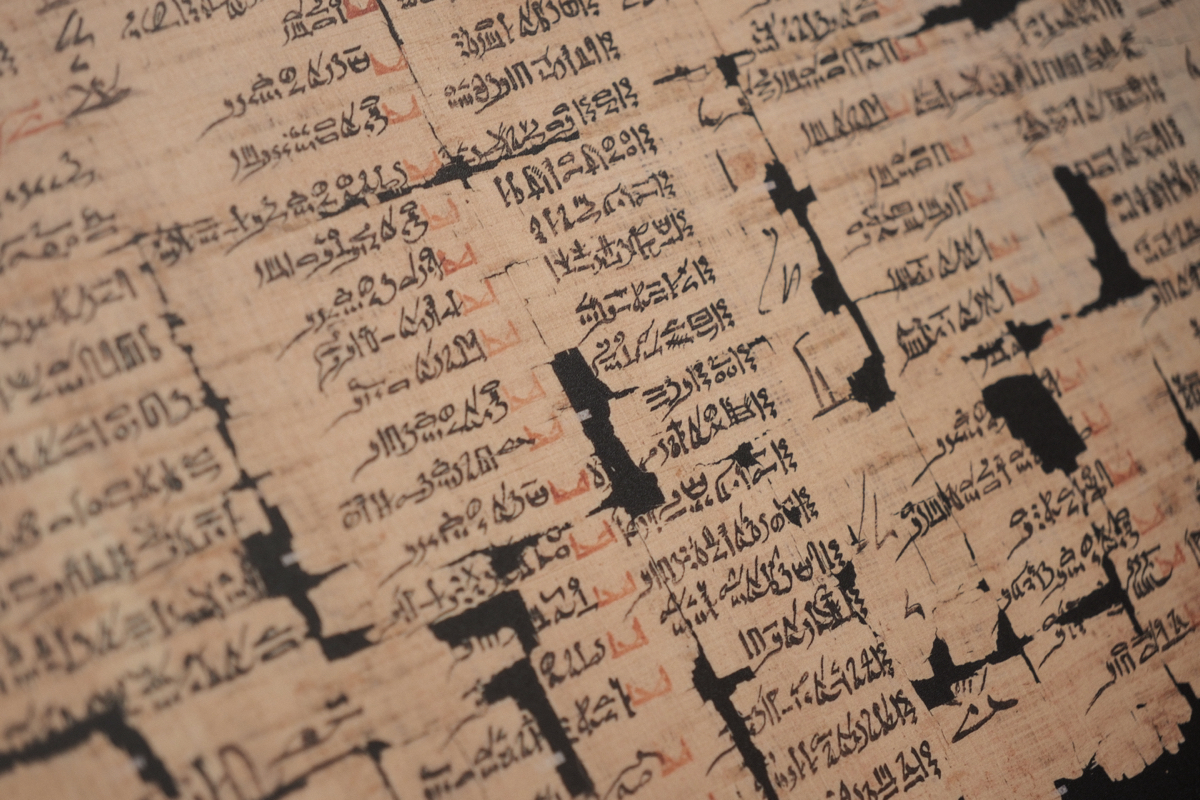

繼《顫動的靈魂》從東京森美術館巡展各地,今年4月份方才於巴黎大皇宮落幕,塩田千春全新個展《靜寂之空》已在北京紅磚美術館領觀者另闢一段悟化旅程。與空間有著強烈互動性的「塩田式創作」,終以時而像擁抱、時而似拉扯、時而張力平衡的姿態,應場館本身環境蓬勃生長。而那兩綑至今不斷探問「缺席的存在」的黑紅絲線,此次更剝開東方哲學,化「空」為視覺沉思,在流瀉禪意的靜寂場館裡綻現生命力。

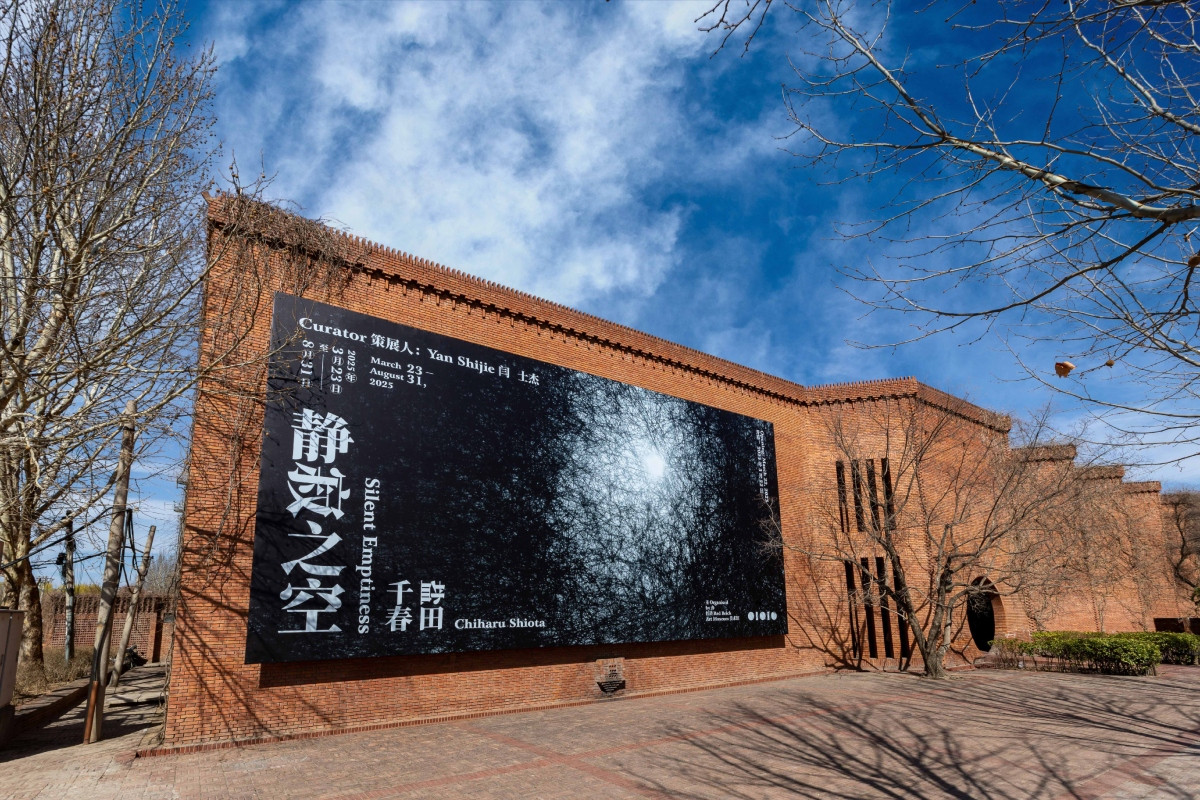

日本藝術家塩田千春(Chiharu Shiota)大型個展即日起至2025年8月31日於北京紅磚美術館展出。紅磚美術館館長閆士傑親力策劃,由藝術家根據館內環境,深度挖掘東方元素、充分調度在地材料,創作出一系列全新特定場域裝置。

《靜寂之空(Silent Emptiness)》籌備始於2018年,中間歷經5年的反覆調整與碰撞,完成了藝術家本人看來近年最好的一次展覽。不僅是對塩田千春「缺席的存在」這一核心命題的深化,更以她獨特的東方哲思與跨文化經驗為脈絡,將東方哲學中的「空」轉化為可觸可感的視覺沉思,亦在其創作生涯中尋找新坐標。再者,透過早期行為影像、為本展特別繪製的手稿等檔案資料的同步公開,觀者更可循跡回溯她「流離」之下獨特的藝術實踐歷程:作為日本人,如何從柏林一步步走入全球當代藝術視野,從方寸間的繪畫走向沉浸式大型空間裝置。

鹽的結晶,流離中的自我覺醒

作為長居柏林的藝術家,塩田千春的創作始終遊走於「東方基因」與「全球經驗」之間。她曾以「鹽的結晶」精準捕捉自己跨國身分的流動與凝結,而這種流離中的覺醒亦始終貫穿其創作。「在德國,我覺得自己學會了看到更多在日本時無法察覺的自我。例如,當妳把鹽水留在盤子裡,水分蒸發後,只剩下鹽。原本溶於水中、不可見的鹽開始結晶。我在日本時,作為個體是不可見的。在那片「水」中,我不知道自己是誰,不知道自己想做什麼,也不知道什麼是必要的。而來到德國後,我覺得自己終於成為了一個獨立的個體,如同結晶般清晰可見,並第一次真正理解了這些。」

生成於場館空間,6大作品重構「空」的詩學

自開放空間與流動氣韻凝塑出的「靜寂」精神,構建起了此次《靜寂之空》充滿詩意的場域。塩田千春特別強調紅磚美術館的空間特質,「它融合了東方園林的靜謐禪意與西方建築的秩序感,與我的文化背景產生難以言喻的共鳴。」再加上在其他場館難以實施的大膽手法(包括用水鋪滿主展廳、把兩面牆體鑿開巨大的洞等),愈發體現創作者本身對「空」的深刻理解。恰如策展人閆士傑所述,「塩田的每件作品都將充分與紅磚的建築空間完美融合,轉化為深邃的場域空間,共同構建了一個關於『存在』的終極追問,導向東方哲學中對『空』的悟化。」

▍空間裝置

#01〈多重現實〉

以7件連衣裙為載體,既是對「第二層皮膚」的隱喻,亦是對「肉身消逝後靈魂起舞」的追問。藝術家落下註解:「衣服承載個體的記憶、情感與經歷,是自我的延伸。」當空蕩的衣裙在昏暗的房間裡緩緩旋轉,倒影在平靜的水面上,像一場缺席之舞;肉身消失,但仍能從裙擺的運動中感受到其存在。正呼應藝術家自己對「缺席的存在」的詮釋——事物的缺席並非消亡,而是融入更遼闊的宇宙,重新參與時間的流轉,與萬物相連。

#02〈意識的蛻變〉

水面上一條蜿蜒的石墩小徑通向一個柔光絲滑下墜的黑暗房間,蝴蝶正從軀殼般的身體中剝離,引入莊周夢蝶的哲思;並通過懸浮的蝶翼與殘留體溫的床鋪,挑戰肉身與意識的二元對立。承藝術家之言,「每一次入睡都是死亡的預演——一次超越身體的旅程。」在這裡,「空」恰似生死界限的消融。

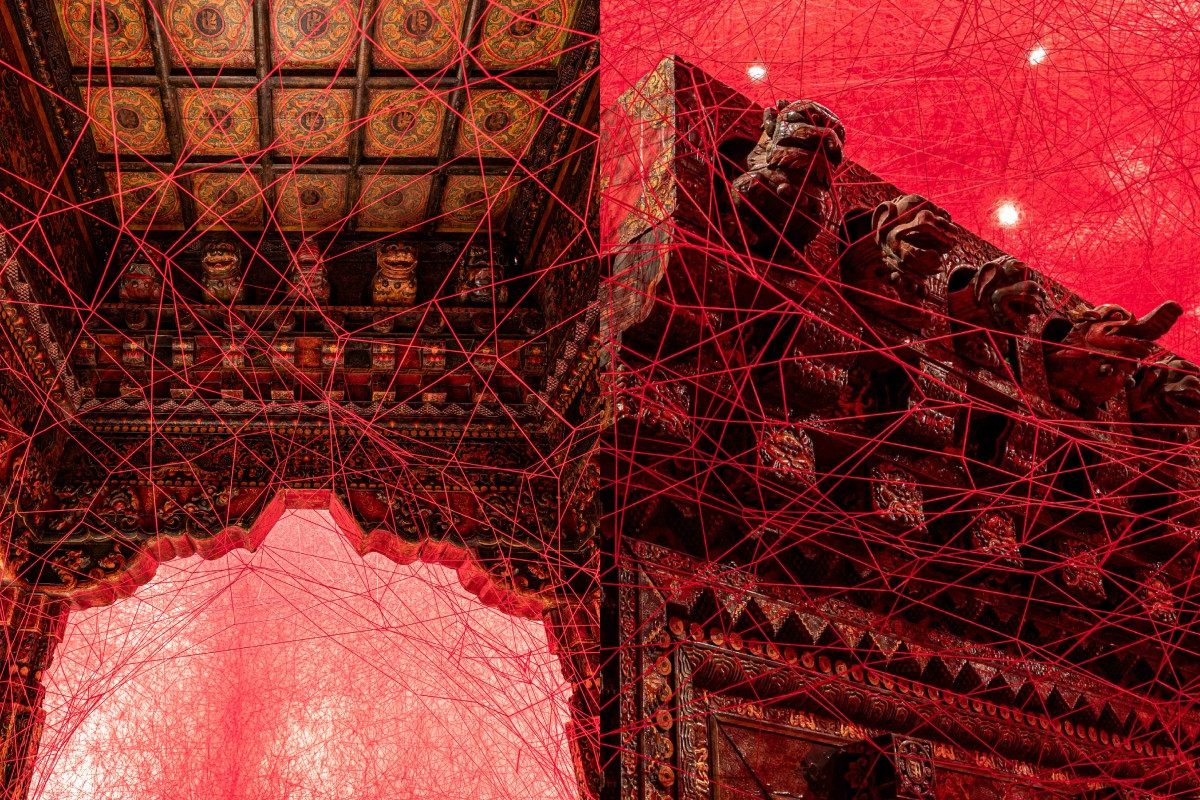

#03〈通往靜寂之門〉

以藏傳佛教一座古老的門庭建築為主體,無數紅線穿越其中,衝破牆壁,撕裂物理空間的邊界,輾轉延伸至天際,彷彿一股無形的能量突破了物質空間的束縛,構建出一個超越現實的精神通道——紅線既是聯結的紐帶,亦是斷裂的痕跡。挑戰物質與精神的界限,邀請觀者進入一個沉思與悟化的空間。

塩田千春的紅線在此是依緣而顯、隨緣應物的當下覺知。——策展人閆士傑

#04〈時間的回響〉

取北京當地的天然洞石,賦予「時間」以物質形態。從巖石孔洞中冒出的黑線如波浪般在空間中翻湧成無垠的夜空、黑暗而炙熱的遠古大地——塩田千春以「線」隱喻時間對物質的侵蝕與重塑。而在東方文化中,石頭更關乎哲學與信仰,是人們理解宇宙、建構意義的載體。當3塊石頭佇立於同一空間時,便彷彿形成了一處小型遺跡,觀者能夠感知那席捲一切的時間洪流在空間中激蕩起的回響。

#05〈生根的記憶〉

再沿隱祕小徑入一溫熱空間,一艘來自河北邢台朱莊水庫的廢棄木船占據核心,船體裂縫中生長出一棵樹,紅色繩索如雨絲般垂落,滋養根系。塩田千春通過「樹從船中生」的意象,構建自然與人類活動的共生循環:樹是船的起源,船又是樹的搖籃,孕育出新的生命——物質的消亡恰是生命輪迴的起點。

#06〈灰燼中的聯繫〉

作為展覽最後一件作品,燒焦的椅子全被紅線連接起來,象徵人與人的關係看似分離卻仍保有看不見的聯繫,彷彿訴說著:即使缺席,依然能被感知;即使毀滅,痕跡依然存留。

▍行為影像

展覽還將展出塩田千春早期的行為影像,包括1999年的〈浴室〉與2010年的〈牆〉皆以身體為媒介探討跨國身分的認同。〈浴室〉中,清洗的徒勞揭示了記憶的頑固性,如同皮膚上的烙印,既是個體歷史的見證,也是無法剝離的身分存在;〈牆〉中,身體既是牆本身,又是被牆禁錮的對象,如紅線般密布身體表面正在流動的「血管」則揭示了界限的虛妄——牆可倒塌、線可斷裂,但生命的力量永遠在禁錮的裂隙中湧動。

答案在每一根絲線的震顫中

從行為到裝置,塩田千春大量使用纖維、舊物、泥土等超越地域標籤的媒材,表達記憶、焦慮、夢想、沉默等無形的事物,通過對身分、界限和存在等普遍概念的質疑,巧妙地將個體焦慮轉化為集體記憶,將文化疏離昇華為對人類存在困境的叩問。策展人閆士傑強調,「塩田千春的『空』不屬於任何地域,而是對人類存在困境的終極回應。這正源於她在流離中的自我覺醒,在覺醒與疼痛間爆發出驚人的能量。」

進入紅磚美術館《塩田千春:靜寂之空》,如入一場「悟空」的旅程——當物質消逝、軀體消亡、時間流逝,人類如何通過記憶、藝術與信仰,在無我的宇宙重構存在之錨?塩田千春的答案藏在每一根絲線的震顫中——斷裂與聯結本是一體,廢墟中亦可生長新生。

這不僅是一場展覽,更是一場哲學宣言。塩田千春以纖維為經、舊物為緯,編織出「空」的當代詮釋:

它非虛無,而是緣起性空的自由,直面生死後的慈悲。

空性如如,不礙萬法紛然。

塩田千春

1972年生於日本大阪,現居德國柏林。2015年代表日本參加第56屆威尼斯雙年展,2025年被授予日本藝術選獎文部科學大臣獎。其創作靈感往往來自個人經歷或情感,進而擴展為生命、死亡和關係等人類普遍關注的議題。她通過收集既存的日常物件,如鞋子、鑰匙、床、椅子和裙子,使它們被吞沒在巨大的線織結構中,重新定義了記憶和意識的概念;並藉裝置、雕塑、繪畫、照片、行為影像等多元媒材深刻探索「缺席的存在」命題,2001至今在日本及世界各地場館多有展出。

紅磚VOICE|對話塩田千春

以下內容由紅磚美術館製作,本平台經館方授權轉載

文字採訪:李彥瑾

Q1 請用你自己的語言向觀眾闡釋展覽《靜寂之空》?

A:展覽《靜寂之空》延續了我一直以來的創作理念——缺席的存在。在紅磚美術館這樣一個空曠而沉靜的空間中,我試圖喚起種種「存在」的感知:石頭承載的記憶、船體積累的時間、藏地古門的歷史、旋轉的巨大裙子汲取的能量,還有作品〈意識的蛻變〉中夢境與現實交織的邊界。展覽最後一件作品〈灰燼中的聯繫〉中,所有的椅子都被紅線連接起來,象徵著人和人之間即使看似分離,也仍保有看不見的聯繫。這些作品共同編織出一個關於「空」與「存在」的完整敘事。

Q2 在展覽《靜寂之空》中,你的作品如何與紅磚的空間對話?

A:這次展覽的策展人是紅磚美術館的館長閆士傑,籌備初期,我們就進行了多次深入的溝通。比如說他會提供大量可用於創作的材料和空間資料,我會根據材料分享我希望探索的方向。我們就這樣反覆溝通、碰撞、提煉,最後形成了如今的展覽。這次的作品確實是根據紅磚美術館的空間關係因地制宜進行在地創作。比如,〈多重現實〉的展廳設有一方水池,盡頭是一扇小門,觀眾通過它可以看到旁邊〈通往靜寂之門〉的門庭。這個視角製造出一種奇異的錯覺:入口與出口似乎共存於同一時空,引導人通往一個未知的世界。

Q3 今年你有多個展覽同開,比如巴黎大皇宮的展覽《顫動的靈魂》,與《靜寂之空》有什麼區別?

A:巴黎大皇宮的展覽在4月19日剛剛結束,是我之前在日本森美術館《顫動的靈魂》巡展,這個展覽圍繞「靈魂將前往何處」展開。展覽《靜寂之空》更側重於對東方文化基因的挖掘與植根,不僅是對紅磚美術館空間特質的呼應,也是我時至今日創作理念的延伸。我的作品中「缺席的存在」與東方哲學中的「空」相通,缺席並非消亡,而是融入更遼闊的宇宙,重新參與時間的流轉,與萬物相連。

Q4 這次在紅磚布展你親自參與長達半個多月,與以往展覽有什麼不同的體驗?

A:其實在日本和歐洲做展覽會比較像,展覽往往早早規劃好,按部就班推進,一切似乎都在可控範圍內。但這次在紅磚的布展節奏非常不同,時間緊湊,挑戰很多,大家的力量凝聚在一起,把不可能的事變成現實,這是非常不可思議的。雖然很辛苦,但我覺得特別有意思。

Q5 你剛提到不可思議的事情,可以展開聊聊嗎?

A:作品〈生根的記憶〉最令我動容,我從沒有想像過一艘長出樹的船可以被「活著」搬到展廳;還有作品〈多重現實〉的展廳中引入了一方池水,這對我來說也是不可思議的。所以說,《靜寂之空》只有在紅磚美術館,才得以實現。

Q6 你之前的作品如〈內與外〉曾探討東、西柏林的分隔與連接,《靜寂之空》展覽中是否也有類似的文化或社區性?

A:在這次展覽中,〈時間的回響〉與中國文化有很深的連接。中國人對「石頭」的理解和情感投射是非常獨特的,比如人們會將精神、審美、情感寄託於一塊石頭上,再贈予他人,這種行為本身就富含文化性和地域性。在這件作品中,我嘗試捕捉這種文化情緒與物之間的隱祕共鳴。

Q7 你提到過很多藝術家都是在工作室完成作品,但你是在展廳中完成作品。對你來說,你通常會在工作室中做些什麼?

A:我的工作室基本上就是存放材料的地方。我會在裡面選擇我作品的材料,做小範圍的試驗。如果試驗成功了,這個模型就會成為之後在美術館空間中展出的範式。我的作品與空間本身密不可分,或者可以說是在現場「生成」的。

Q8 你從上世紀90年代末就一直在柏林生活、創作,為什麽選擇定居柏林?

A:我在德國生活,因為語言不通,反而讓我感覺藝術環境更加自由與放鬆。而且德國經歷二戰後長期在反思歷史,這種文化氛圍會讓大家更能接受真實的自己和彼此的差異。在這樣一個文化背景下,我可以更坦然地理解差異,更清晰地認識自己,也更本真地回應周遭。

Q9 你說過不願自己被貼上「女性藝術家」的標籤,為什麼?

A:我不想被任何標籤限制。現在全球有很多專為女性藝術家舉辦的展覽,但我不太願意參與。我還在日本生活的時候,對於自己是一位女性常常感到自卑,但當我去到柏林生活後,這種自卑感漸漸消失了。我並不是在否定女性主義,而是希望藝術家被看見是因為作品本身,而不是因為性別身分。

Q10 你希望觀眾在看完《靜寂之空》後有何所思所想?

A:我的願望非常單純,希望所有來看展覽的觀眾都會喜歡上藝術。讓他們覺得藝術是很簡單、很有趣的一件事,如果這個展覽能讓觀眾想要去看更多當代藝術,對我來說這就足夠了。

>> 更多展覽相關訊息可點此至紅磚美術館官方網站了解。