全球最大消費品盛會即將登場!2026法蘭克福國際春季消費品展覽會(Ambiente)將於2月6日~10日在德國法蘭克福舉行。La Vie搶先整理本屆看點,帶你快速掌握展會趨勢,了解現代生活空間設計與消費品創新方向。

法蘭克福國際春季消費品展覽會(Ambiente)由法蘭克福展覽集團舉辦,為全球歷史最悠久且規模最大的消費品展會。

2025年,Ambiente首度與集團旗下另2檔消費品展——法蘭克福國際聖誕及節慶禮品展覽會(Christmasworld)、法蘭克福DIY手工製作及創意文具展覽會(Creativeworld)聯合展出,5天內匯聚4,660家參展商、約148,000名來自世界各地的參觀者,以及超過170個國家的產業人士參與。

本屆,3場展會將繼續聯動,進一步鞏固其作為全球生活風格、節日裝飾與創意DIY領域的樞紐地位,並以「提升互動體驗」&「增加專業培訓機會」,作為共同的發展方向。法蘭克福展覽集團消費品展副總裁Philipp Ferger表示:「當前世界的供應鏈格局、消費者行為與市場環境正快速演變,面對面交流磋商、構築產業韌性愈發重要。」

想掌握必逛展區與設計趨勢?La Vie盤整以下重點,帶你分別看3大展會的新亮點及趨勢,助你快速掌握趨勢動向!

法蘭克福國際春季消費品展覽會 Ambiente

①2026年3大消費品趨勢關鍵字

Ambiente趨勢26+ 為2026年的消費品市場,盤整出3大趨勢關鍵字,期待在充滿挑戰的時代中激發樂觀精神,鼓勵人們探索新想法,並重新拾回珍貴的記憶。以下3種風格,將在📍 4.1 號館的「趨勢展區」具體呈現:

#大膽(Brave)不同材質與工藝激盪出意想不到的火花──傳統工藝遇上現代科技,復古元素融入數位轉化。鮮明色彩與靈動造型,共同打造兼具美感與功能的空間,而動物圖樣、花卉印花等具象元素,進一步強化敘事感。

#輕盈(Light)通透飄逸的材質搭配細膩結構設計,營造前瞻、舒適的空間氛圍。設計看似無重力,在靜謐與活力間取得平衡;柔和色調、銀質表面與光澤感,為日常生活注入全新感官體驗。

#穩健(Solid)專為耐用、多功能生活空間而設。模組化家具、簡潔線條與大膽配色凸顯長久使用特性;創新材質、再生資源與幾何結構注入現代感,讓機能性、自信態度與設計表現取得平衡,始終以品質與永續為核心。

②全新一站式空間規劃、陳設與配置平台:Ambiente Projects

在零售市場之上,法蘭克福展覽集團進一步強化其第2大核心業務——專為飯店、餐飲與合約市場打造的專屬平台。整合 HoReCa、飯店室內設計與客製化專案3大領域,並新增「後廚焦點(Spot on Back of House)」、「Interior Looks」專區,以及「建築中心(Architecture Hub)」等展出內容。

「後廚焦點(Spot on Back of House)」特別展區設於📍 Galleria 0 號館,集中展示酒店餐飲後勤相關產品,並為精選展商與專業觀眾提供客製化媒合服務。

面向家居產業的「Interior Looks」展區,則將有以下家具與室內設計品牌參展:Bielefelder Werkstätten(德國)、JAB Anstoetz Group(德國)、Christine Kröncke Interior Design(德國)、Rodam(德國)、Scholtissek(德國)、Signet(德國),以及今年全新亮相的 Acapulco Design(德國)、Conde House Europe(日本)、Holtkötter Licht(德國) 與 Müller Möbelfabrikation(德國)。

③餐廚展區新增「現場烹飪秀」!

Ambiente 餐廚展區持續橫跨10個展館樓層,ARC(加拿大)、Leifheit(德國)、Ritzenhoff(德國)與 Spirella(瑞士)等知名品牌再度回歸,Bodum(丹麥)與 Michael Aram(美國)則將首度參展;Aarke(瑞典)、De Buyer(法國)、Koziol(德國)、JJA(法國)、Victorinox(瑞士)與 Wüsthof(德國)等核心品牌,也持續撐起展會陣容。

還有「廚房大賞──聚焦廚房必備品(Kitchen Show – Spot on Kitchen Essentials)」現場烹飪秀將在📍Galleria 1 南側舉行,由知名來賓示範,透過實際料理呈現產品設計與烹飪創意之間的連結。

④酒店業論壇(Hospitality Academy):聚焦專業知識與交流對接

酒店與餐飲業參展商的核心展區座落📍「11.0 號館」,集結 Bauscher Care(德國)、BHS tabletop(德國)、Kar Porselen(土耳其)、Nachtmann(德國)、Spiegelau(德國)與 Villeroy & Boch(德國)等品牌。歐洲知名家居電商平台 Westwing 也將首度攜手酒店業論壇,推出特別產品展示,並與📍 3.1 號館形成串聯,後者聚焦「酒店及餐飲室內設計(Special Interests Hospitality Interiors)」與「商用業務(Contract Business)」2大主題。此外,「酒店業者主題日(Hotelier’s Day)」將調整至週六舉行,鎖定酒店從業者、餐飲專業人士、主廚與餐飲經理等族群。

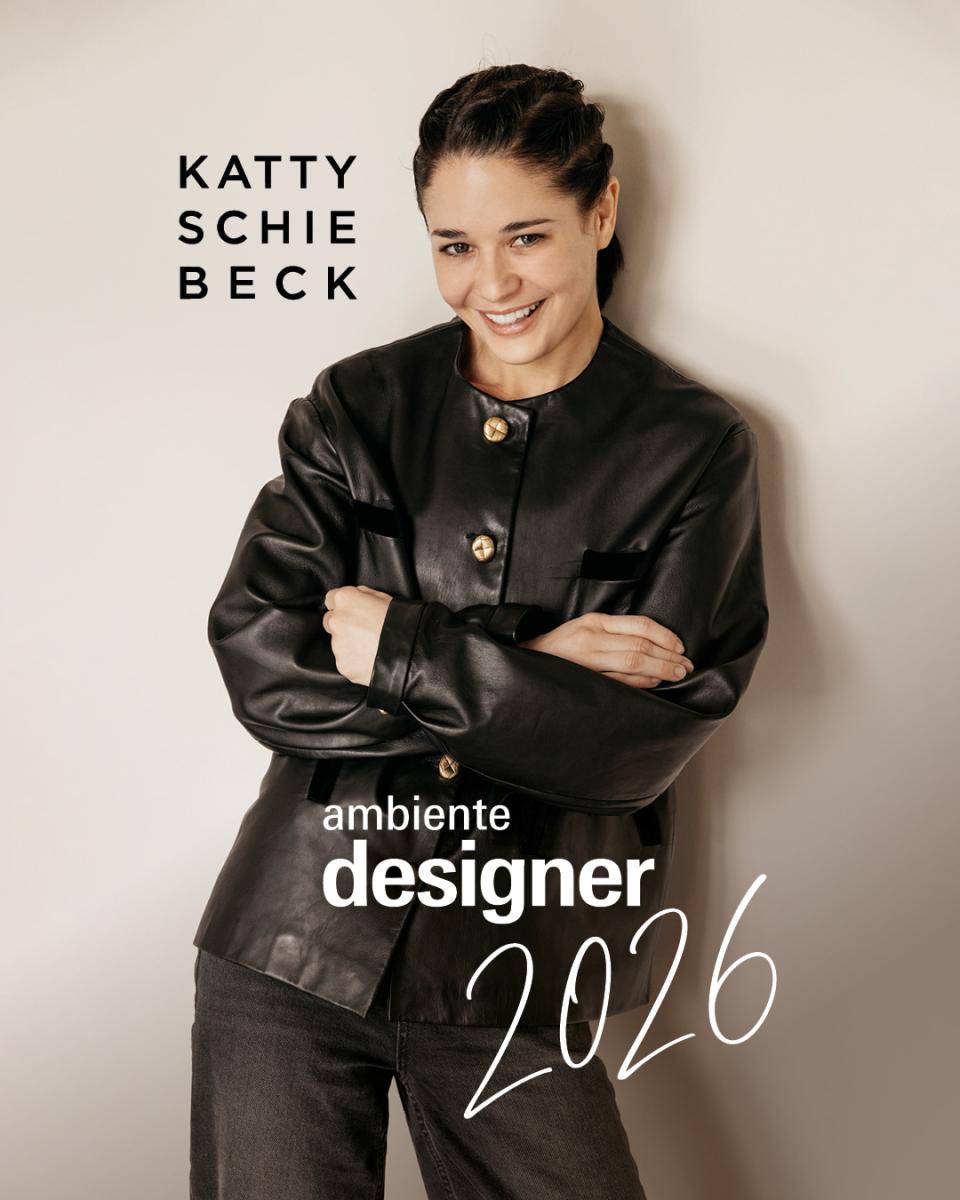

⑤2026年Ambiente年度設計師:Katty Schiebeck 操刀「室內設計與建築中心」特展

2026年Ambiente年度設計師Katty Schiebeck來自烏拉圭,工作室位於巴塞羅那。其以室內與家具設計聞名,作品風格雋永,尤其擅長奢侈品與酒店領域。本次她擔綱設計📍3.1號館全新「室內設計與建築中心(Interior Design & Architecture Hub)」特展,重點呈現酒店業主題。

⑥Talents展區25週年!再現歷年新秀

Talents專區迎來25周年慶典,以特別展區的形式回顧歷往及本年度的設計佳作,將集結 15 位歷屆參展設計師與 10 位設計新銳,於📍3.1號館呈現他們的設計理念與代表作品。

攤開Talents 專區的歷屆設計師與工作室(Ex-Talents)名單,包括 Mark Braun、Martino Gamper、Laura Straßer,以及 L+W 設計顧問公司、Polka 設計工作室、Speziell 設計工作室等知名設計團隊。其中,德國設計師Sebastian Herkner將發表為 Decor Walther 設計的全新 OF.LINE 系列,展現大膽的材質混搭;法國設計師 Marlene Huissoud 將帶來作品〈繭櫃 Cocoon Cabinet #1〉;芬蘭資深木匠兼設計師 Antrei Hartikainen,則在其代表作 TRACES 中,從不同觀看距離出發,探討人類活動對景觀所造成的影響。

此外,今年還有哪些豪華參展品牌陣容?

Ambiente家居展區|室內設計品牌Blomus(德國)、Ethnicraft(比利時)、Rohleder(德國)、Serax(比利時) 、 Vario Büromöbel(德國);家居產品製造商Dibbern(德國)、Guaxs(德國) 與 Orrefors Kosta Boda(瑞典);家居設計與配飾供應商|Designletters(丹麥)、Philippi(德國)和 Sompex(德國)。

Creativeworld 2026 同步揭示2026 手作市場 3大新趨勢!

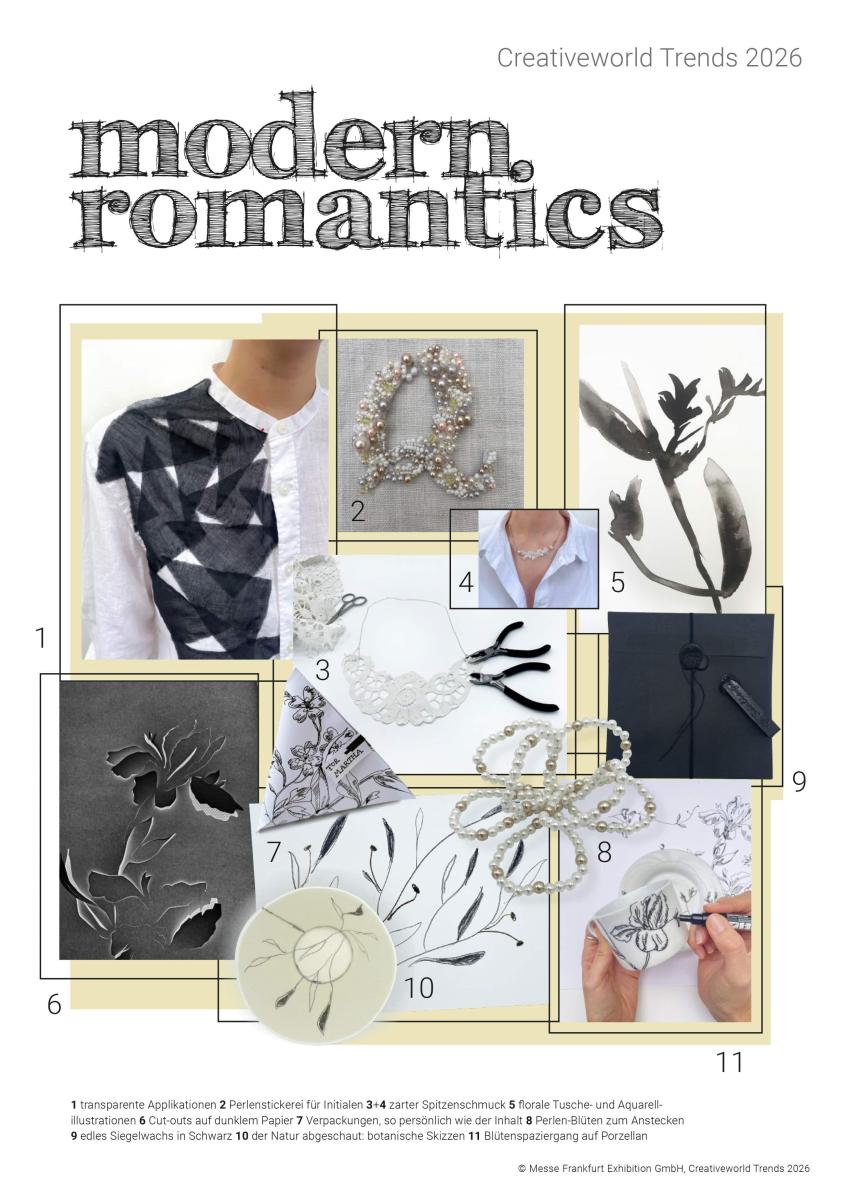

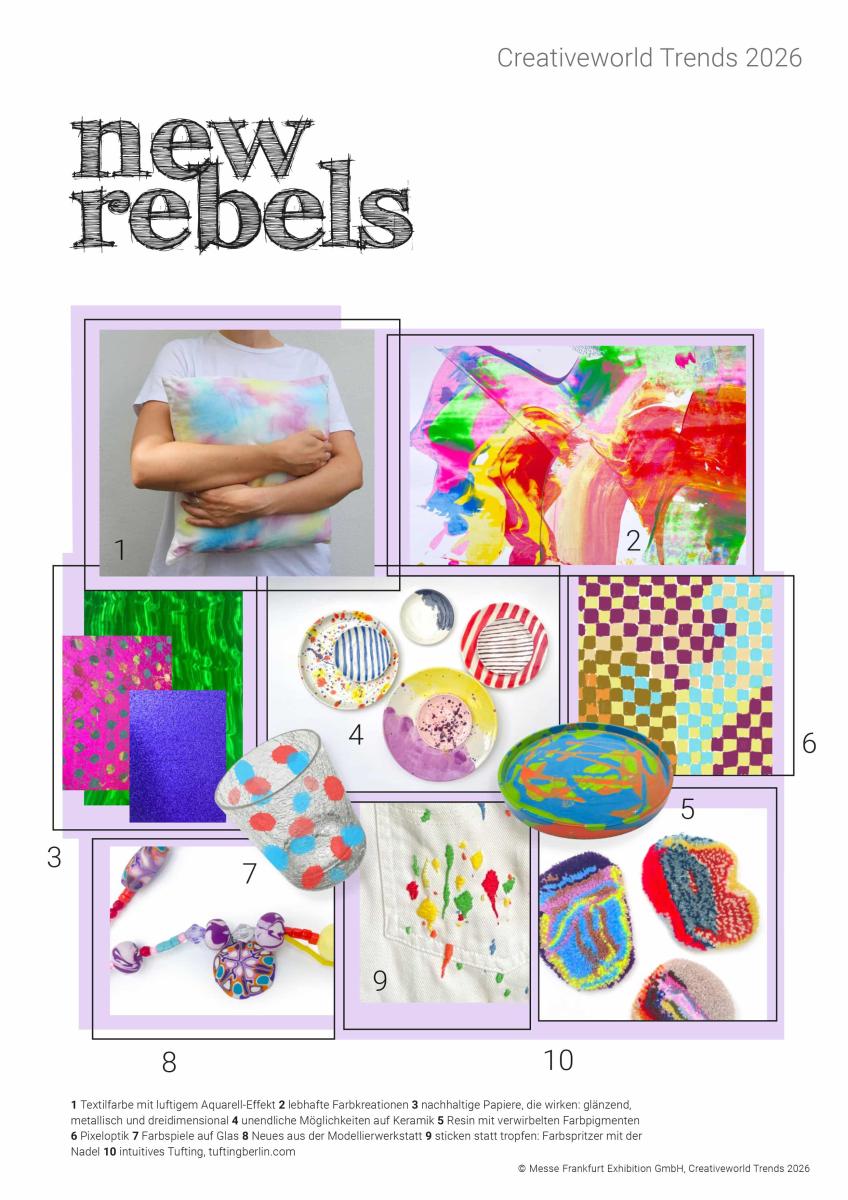

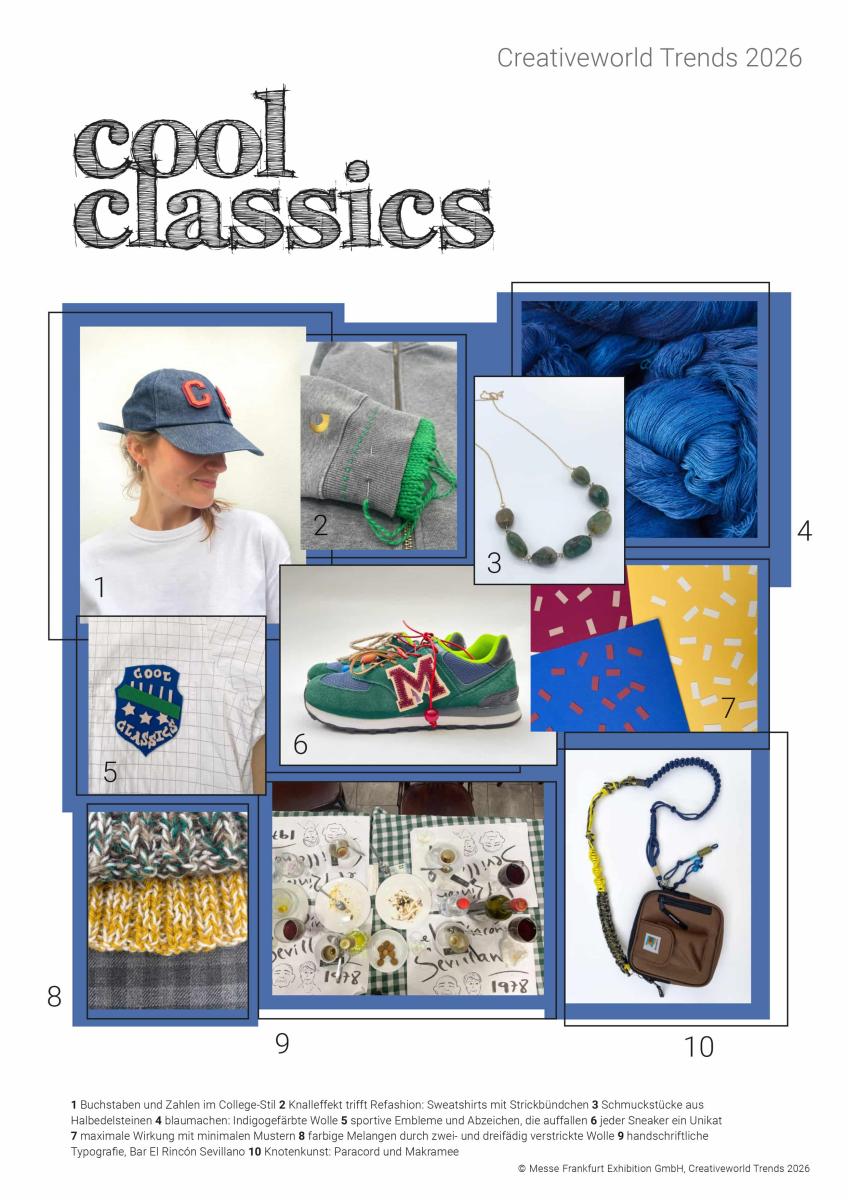

Creativeworld的定位為全球手工藝與藝術用品產業的領先展會,Creativeworld 2026 趨勢展(Creativeworld Trends 2026)將於📍 1.1號館揭幕,展示現代 DIY 的多元面貌,也啟發大家更有意識地塑造手作的新風格。本屆展會由 Stilbüro bora.herke.palmisano 工作室策展,以「現代浪漫」、「新銳反叛」與「潮酷經典」3大風格,奠定新一季潮流基調。

#現代浪漫(Modern Romantics) 強調精緻、繁複與懷舊氣息,復興經典手工技藝。珠繡、蕾絲、植物水彩畫為文具、紡織品與首飾增添詩意。胸針重新回歸,個性化包裝與鏤空設計讓產品更有深度。手繪素描、層疊設計與質感面料,突顯柔和內斂的美感。

#新銳反叛(New Rebels) 追求自由表達與有意識的打破常規。潑彩、全息、3D 視覺,以及滴流、噴塗、塑形等技法隨性運用,帶來創作活力。綠色環保材質逐步取代傳統塑膠,簇絨工藝與樹脂應用拓展創意邊界。連刺繡也能顛覆傳統,用絲線捕捉顏料潑灑的動感,呈現叛逆個性。

#潮酷經典(Cool Classics) 醒目的字母設計、個性徽章與隨性動感,共同定義此風格。結合復古情懷與自由意志,透過升級改造、傘繩編織、針織技藝、半寶石配件等呈現。手寫字體與手工結飾,讓日常單品也能表達時尚態度,鼓勵創作者重新詮釋經典圖紋,用簡單手法創造衝擊力十足的作品。

此外,本屆包括知名品牌如 Colart(英國)、Da Vinci(德國)、Fedrigoni-Fabriano(意大利)、Ghiant(比利時)、Gründl(德國)、Jacquard(美國)、Max Bringmann-Folia(德國)、Rico Design(德國)、Royal Talens(荷蘭)、Schmincke(德國) 和 Staedtler(德國)都將亮相 。紡織品設計領域的參展商Alize(法國) 與 De Bondt(荷蘭)也將首次參展。

Christmasworld:加強產業交流 & 沉浸式體驗

法蘭克福國際聖誕及節慶禮品展覽會(Christmasworld),作為全球節慶禮品市場的專業展覽會,本次則集結眾多業界領軍企業參展,包括 Blachere(法國)、Decostar(荷蘭)、Edelman(荷蘭)、Fotodiastasi(希臘)、Goodwill(比利時)、Hoff(德國)、Inge's Christmas Decor(德國)、Kaemingk(荷蘭)、Koopman International(荷蘭)、Müller Kerzen(德國)以及 Weihnachtsland(德國)。

聚焦聖誕與節慶裝飾的銷售,「啟航計畫(Christmasworld Take Off)」將邁入第2季,透過現場導覽與主題分享,鎖定大型裝飾專案的關鍵決策者。自 2026 年起,活動將改於週一舉行,並加強對歐洲市場的布局。還有全新推出的「咖啡交流匯(Coffee & Connect)」,提供觀眾與視覺行銷、燈光產業供應商面對面交流的機會;「裝飾無限(Decoration Unlimited)」特別展區,則以多感官沉浸式體驗呈現,激發零售端的陳列靈感與購買動機,今年主題為「熱帶豐景(Tropical Bounty)」。

2026法蘭克福國際春季消費品展覽會

時間:Ambiente & Christmasworld|2026.2.6~10

Creativeworld|2026.2.6~9

地點:法蘭克福展覽中心

參觀資訊:https://ambiente.messefrankfurt.com/frankfurt/en.html

文字整理|李尤

圖|Messe Frankfurt Exhibition GmbH