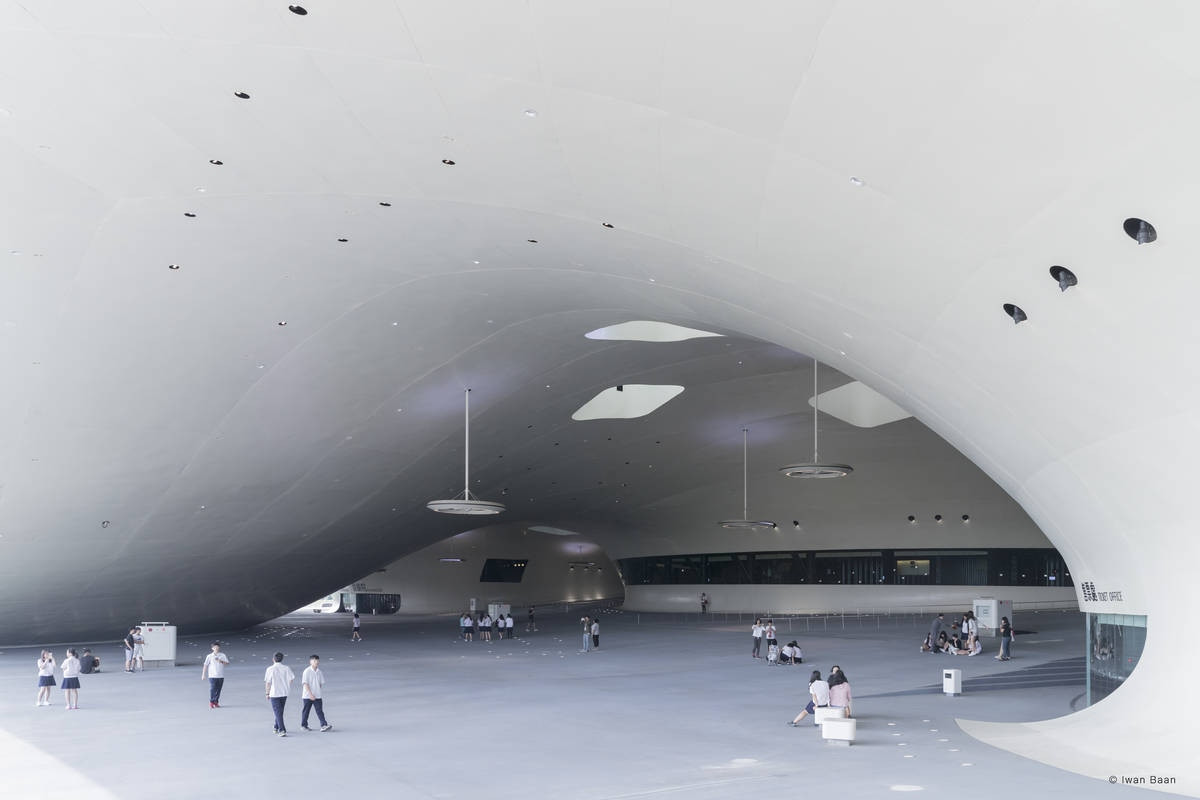

自去年9月秋天正式開幕以來,即將走完一整個四季的臺中國家歌劇院,在這值得歡慶祝賀的週年時刻,以「秋天‧來臺中與巨人相遇」為題,精選來自六國、共九檔的「巨人系列」節目,10月起連續三個月,邀請藝術愛好者站上這些「巨人」創作家的肩上,看他們如何透過舞蹈、音樂、戲劇與戲曲等不同領域,深化對表演藝術的想像與嶄新視野。

巨人挑選標準:獨特的風格

然而何謂「巨人」?是指這些作品皆為砸下大手筆預算的鉅作,還是指作品中都有所謂壯碩的巨人角色呢?事實上,「巨人」這個名詞早在歌劇院正式開幕的前一年,即搶先以「巨人來了」形式登場過,對於今年秋天再度以「巨人系列」為題,藝術總監王文儀表示:「有別於以作品為主的春天NTT-TIFA、夏天音樂劇,秋天的『巨人系列』則將聚焦於人,在挑選上我們特別著重藝術家本身,就作品來論,每位巨人的作品藝術切入角度皆非常具有獨特性,他們能在一件簡單平凡的事物中,找出截然不同,甚至細微到一般人可能不會探討或者是察覺的角度加以切入」,當然最重要的是,這些藝術家巨人,無論是作品本身,還是其想傳遞的精神思想,在勇於突破的他們身上,看不見任何一絲「重複」。

台灣本土巨人

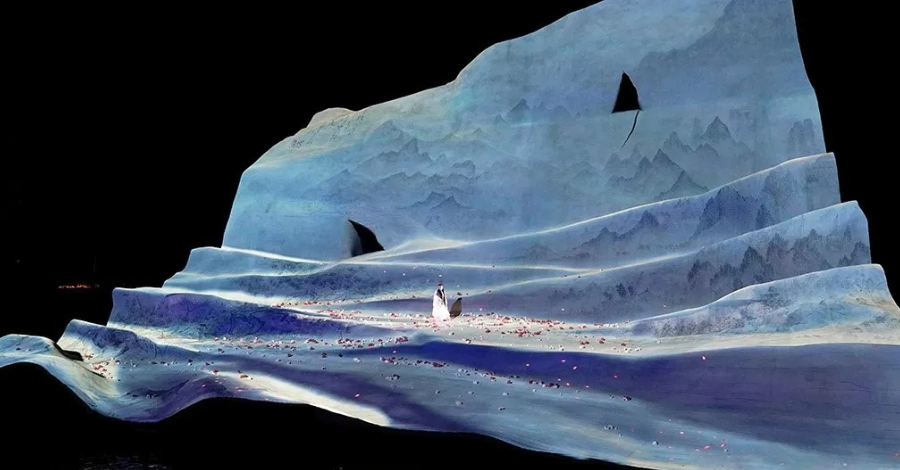

在「巨人系列」九檔節目中,讓台灣觀眾最熟稔的莫屬雲門舞集創辦人兼舞蹈家林懷民與歌仔戲國寶廖瓊枝。林懷民繼39年前首度以台灣史為背景的《薪傳》後,相隔多年,再次從台灣氛圍與印象創作出《關於島嶼》,並搭配作家蔣勳朗誦當代作家描繪台灣的文字,以及桑布伊的吟唱,舞者恣意地在漢字節奏中,舞出這片島嶼的美麗與哀愁。「他就像是我們每個人的導師,之所以成為導師是因為他對台灣永遠有一份同情關懷,然後將之轉換到作品中,作為對當今社會現象的提問。」就如同這回《關於島嶼》中所探討的「文字」,文字作為溝通的載體,它在人際間的碰撞與傳輸,是讓我們漸漸被文字所奴役亦或文字為我們所駕馭,林懷民以他最細膩的手法及專業舞蹈向觀眾傳遞強而有力的訊息。

被譽為「台灣第一苦旦」的歌仔戲國寶廖瓊枝,同屬台灣表演藝術界殿堂級導師的她,則將以82歲高齡姿態站上臺中國家歌劇院舞台帶來改編自身故事的《凍水牡丹》,「就我們看《凍水牡丹》也許是悲苦的,然而廖瓊枝老師卻將之轉化成具生命力的藝術家典範,我想這是台灣人的特質,總是能把負面東西,靠著自己的力量轉化成一個非常正面而且繁花似錦的結果。」王文儀說道。

當然,除了這些早已站上台灣表演藝術殿堂的巨匠,正漸漸發光發熱的台灣新生代編舞家布拉瑞揚、旅居德國柏林的舞者暨編舞家孫尚綺、編劇家簡莉穎以及四把椅子劇團,這些正茁壯強大的「小巨人」,同樣值得期待。身為臺中國家歌劇院首位駐館藝術家的布拉瑞揚,這回帶來雙舞作《漂亮漂亮》和《無,或就以沉醉為名》,王文儀認為他是目前台灣唯一一位能把原住民的文化中非常傳統卻非常優美,甚至鮮少人理解的文化內涵,用精湛的編舞技巧,轉化到當代劇場中綻放,而且開始與國際對話。

師承現代舞大師林懷民、曾為雲門舞集二舞者的孫尚綺,他「兼具東方與西方」的當代身體風格,這回則攜手柏林心音樂室內樂團重新詮釋現代傳奇音樂大師菲利普格拉斯(Philip Glass)的多媒體劇作《攝影師》,以舞蹈、戲劇與音樂三體合一,以語言和音樂對話,用肢體與影像共舞,昇華攝影藝術先驅麥布里奇(Eadweard Muybridge)的悲劇人生。

至於與四把椅子劇團合作「重寫經典計畫」的編劇家簡莉穎,繼2015年改寫契訶夫《三姐妹》後,今年則改寫挪威大劇作家易卜生的名著《群鬼》,將西方元素改編為台味十足,宛若鄉土家庭倫理劇的《遙遠的東方有一群鬼》,王文儀認為看似對立的東、西方文化融合特別有趣,特別是19世紀的文學創作,卻能夠如此貼近21世紀的台灣社會本質,她相信觀眾必能從舞台上獲得深刻的反思以及絕對的娛樂。

海外巨人

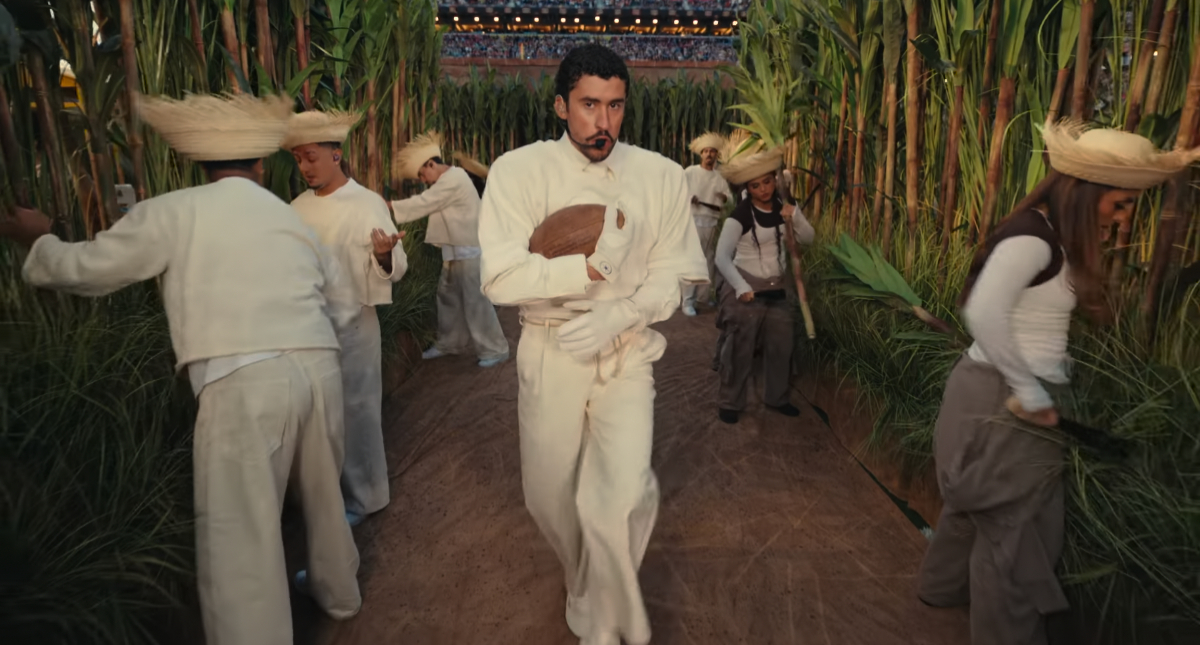

即將出任明年臺中國家歌劇院NTT-TIFA年度策展人的法國鬼才跨界藝術家克里斯汀‧赫佐(Christian Rizzo),今年帶來探討「大眾舞蹈」(Dance Anonyme)的三部曲尾聲之作《伊恩症候群》(Le Syndrome Ian),其創作靈感源自青少年時期到迪斯可舞廳的記憶,探討身體在個體與群體間的關係。「赫佐就像是劇場界的哲學家,他的作品永遠有很多哲學性、本質性的探討」,王文儀表示其作品具有很強的儀式感,舞者像是刻意背對觀眾,這種有點距離卻又讓人想參與其中的美學手法並非人人能處理,但赫佐總能將觀眾拉進他所創造的獨特舞蹈儀式中,「就像米其林的醬料,看似簡單、實質上卻是深邃的。經過多道手續的繁覆料裡,追求的只是瞬間口感的至高美味,層次豐富而令人回味。」。

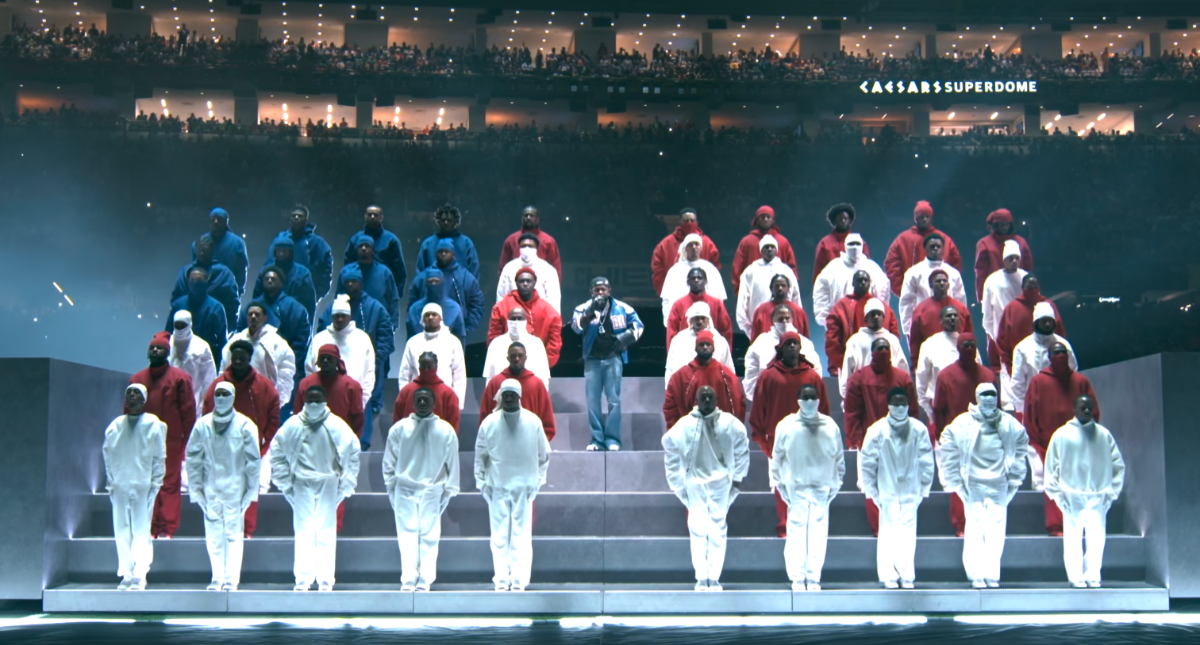

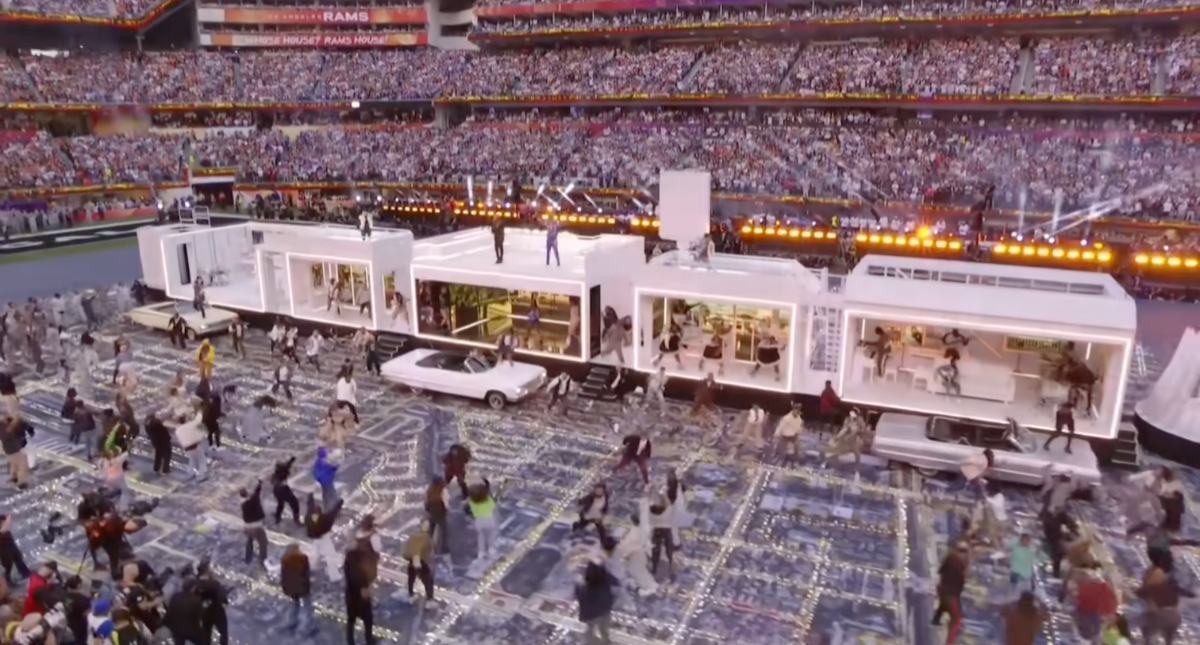

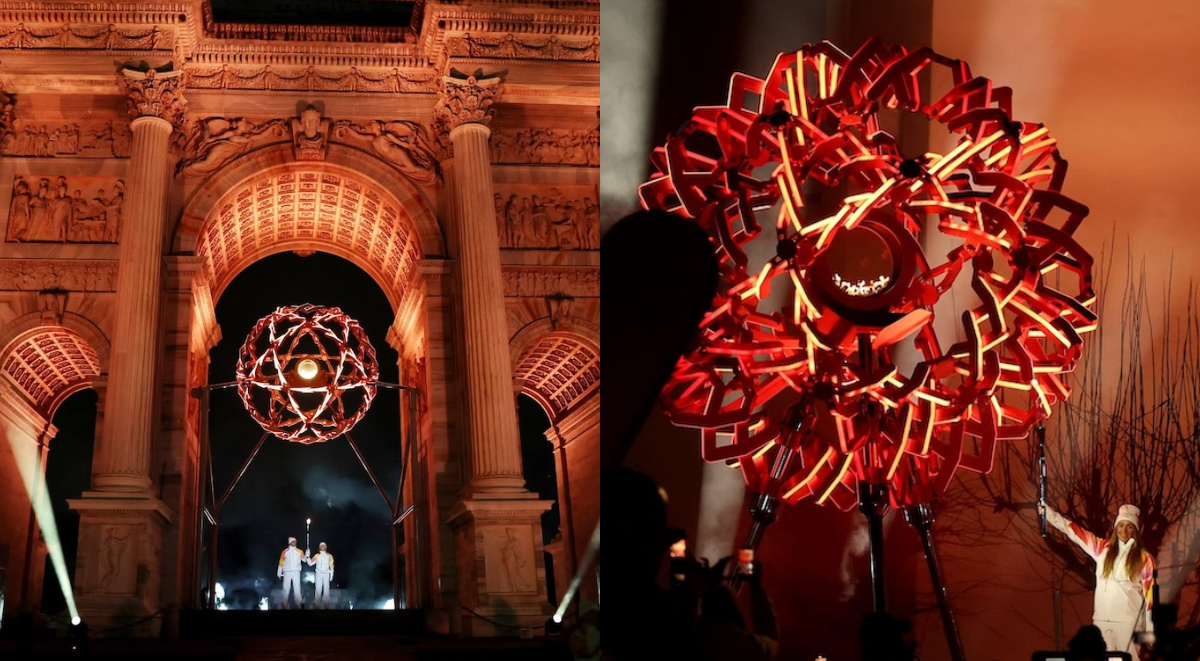

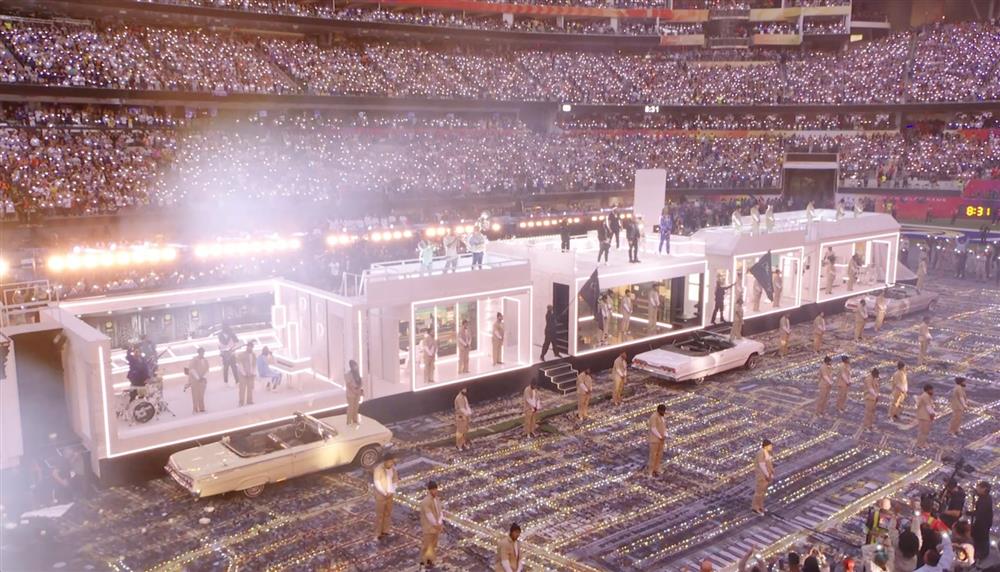

「華格納的《尼貝龍指環》四部曲是歌劇院規模最大的展演」,連續4年由西班牙拉夫拉前衛劇團導演卡盧斯帕德利薩(Carlus Padrissa)掌舵,今年繼續為觀眾帶來二部曲《女武神》(Die Walküre),王文儀表示這次每位表演者皆是經過一個月的彩排跟精準的練習,加上在出身街頭藝術的卡盧斯調教下,屆時《女武神》所呈現給觀眾的視、聽覺想像感受勢必非常震撼,而原本極其龐大複雜的故事,也在他巧手下「簡單化」,天神、巨人、侏儒、人類四層環環相扣,關係卻清楚分明,相當精采明瞭。王文儀也指出,劇中有一幕是30位特技演員互相交疊形成如球體般的狀態,為了讓觀眾搶先看到這項特色,在正式公演前,10月10日先以高空人肉網(Human Net)特技於歌劇院戶外廣場搶先為節目暖身,讓大家近距離感受舞台上極具令人讚嘆的效果!

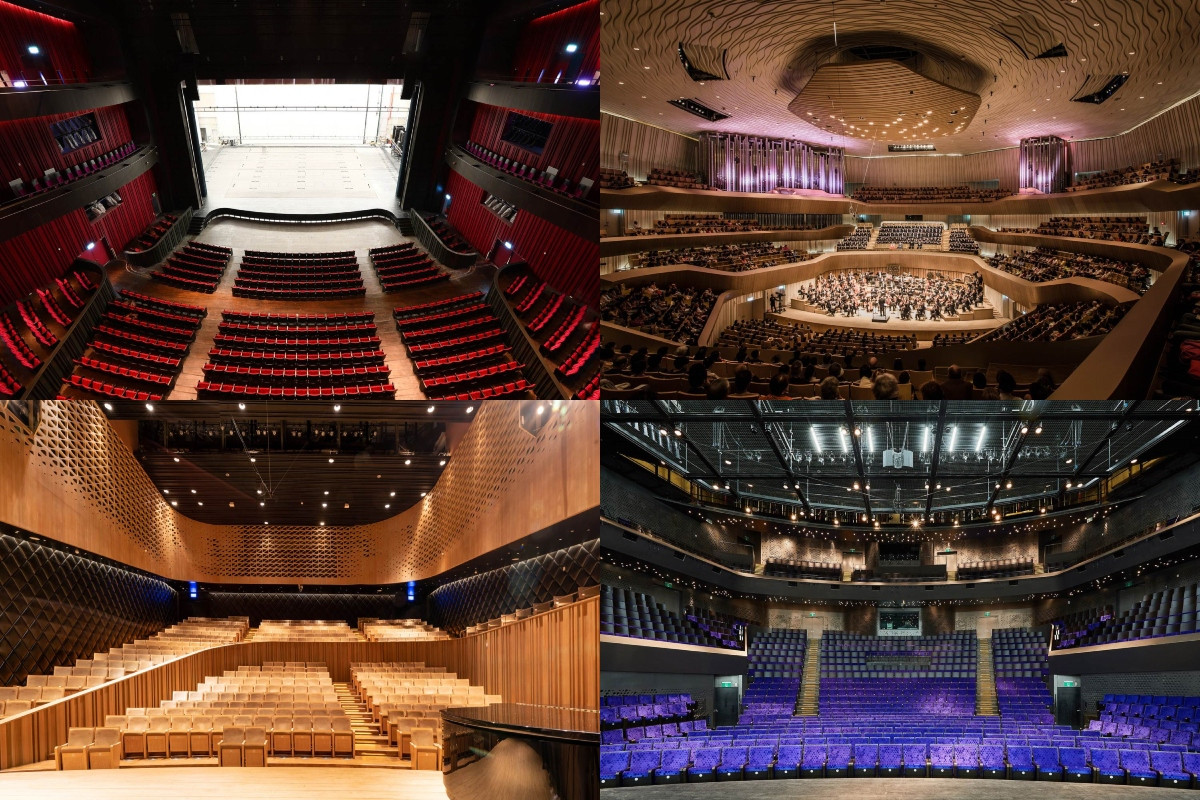

挑戰觀眾想像極限的還有日本前衛鋼琴家向井山朋子所帶來,挑戰以四架鋼琴低限演出的《繁複第三號-給四部鋼琴的頑固低音之歌》,打破舞台限制,觀眾將席地環繞圍坐在四位鋼琴家身邊,聽他們如何在不停地重複彈奏下,在保持十足默契的同時,還能克服出錯的恐懼,專注在音符旋律上。王文儀認為這場表演就像是萬花筒般,很繁複卻又相當有紀律,始終保持在最美的狀態,稍有差池那分破綻就會被無形放大,「非常叛逆也非常獨具風格」。

首次接觸巨人系列的朋友,王文儀推薦由俄羅斯鬼才導演德米特里克雷莫夫(Dmitry Krymov)以巨型人偶、雜技、唱詩、芭蕾舞蹈等元素,重新解構莎翁兩部喜劇所創作的《仲夏夜之一切如戲》(A Midsummer Night's Dream-As You Like It),充滿超現實主義與奇幻的風格,除打破第四面牆限制,更給予觀賞者強烈豐富的視覺張力。

綜觀九檔巨人系列節目,有自傳式故事、有關懷社會,也有以過往經典文學為根,植入現代思想的劇作,對王文儀來說,這些編排節目能觸碰到觀賞者的心是最為基本的,但那份觸動並非一味地灑狗血,「就像我們閱讀不同類型的文學作品,嚴肅的片段無法逃避,但就是會有直衝到心裡面的時刻,表演藝術亦是如此,舞台上第一秒鐘開始創造的氛圍、燈光、情緒以及對話,再加上抽象的肢體表現,台上所發生的一切,都能讓台下每個人從旁觀者變成參與者,這是一個很恐怖卻又迷人的能力。」,而「巨人」系列的藝術家一大特色即是化繁為簡,「極簡的背後事實上是有著相當複雜的思考跟複雜的創作過程,唯有這樣的精心設計,才能創造出一個非常簡單卻深刻的結論。」。

Text/Ian Liu

Via / 臺中國家歌劇院