每個人的心中,都該有一座寂寞博物館。在創作者的哀戚中感同身受,然後抬起頭來,邁步向前。──謝哲青

從遠距離的擁抱到近身的疏離

大約在一九一○年左右,愛德華.霍普(Edward Hopper)定居曼哈頓,大都會對金錢的貪婪競逐,生活步調的凌亂瘋狂,在在令他感到不安。換了幾份不甘不願的工作,賺一份差強人意的薪水。經濟的貧弱讓他抬不起頭來。原本就不善辭令的霍普愈加退縮,沒有親密穩定的友誼互動,也沒有可以聊天的知心伴侶,偶爾為之的家族通信,讓他覺得自己是可有可無的人。「我缺乏愛。」多年後,霍普在一次訪談中提到:「離群索居讓我迷惘。」

被百萬人所圍繞的寂寞、在人群裡的遺世獨立,逐漸在霍普的畫作中浮現。哈德遜河上的月光、不知名的小鎮、路燈下拉長的影子,他與世界的距離正緩緩拉開。從遠距離的擁抱到近身的疏離,霍普可說是藝術史上最擅於描繪「寂寞」的畫家。透過獨特的冷色調與透視分割,霍普將你我的心靈推向邊境,一個存在於精神世界的蠻荒外緣,將你我心中最深的不安,赤裸裸地披露出來。我知道霍普的不安所謂何來,那是一種害怕被世界遺棄,不為人群所認同,最後,被宣判「你是不存在的人,社會不需要你」的焦慮。尤其在與人群拉開距離後,雖然自由,但也失去一部分的自我,也就是「我究竟所為何來?」「此時此刻,活著的目的是什麼?」存在主義式的自我懷疑,像黴菌一樣,從靈魂幽暗的角落向外增生、擴展、蔓延。當我意識到寂寞如此根深柢固,屆時要連根拔起,可就沒那麼容易了。

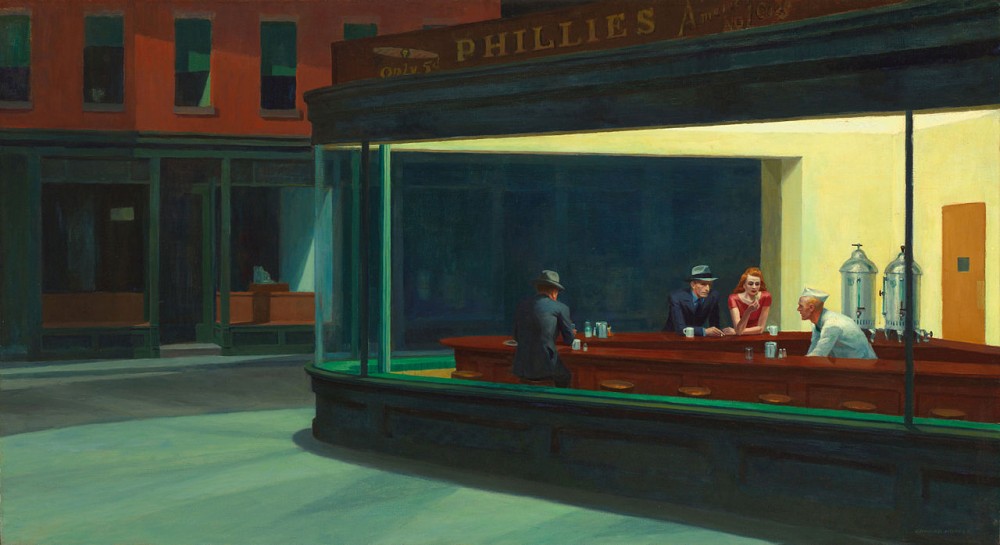

禁錮在顏料之中的夜遊者

我走在深夜的街頭,站在十字路口,不遠的轉角,便利超商的看板在黑夜中格外顯目。偌大的玻璃帷幕後,頭上紮著紅色絲帶的年輕女子趴在桌上,一對國中生情侶正在打情罵俏,鄰座的中年男子手拿著咖啡,面無表情地將視線投向前方……似曾相識的場景,都會人習以為常的寂寞,想必,霍普也感同身受。

畫家的孤獨,是墨綠、靛青與鵝黃融合而成,深夜無人的街頭,一群寂寞的男女在此相遇,這裡不是夜夜笙歌的酒吧,而是美國尋常可見的餐館。巨大的落地玻璃像冰山一樣,將人們的疏離密封起來。畫面的中央,情思各自懷抱的男女,刻意地迴避彼此的目光。坐在最左側,背對我們的男子,啜飲著一個人的心事。身著白色制服的侍應生是唯一置身事外的人,生命中有比寂寞更苦澀的考驗,大夜班的工作,只是生活諸多選擇之一罷了。

〈夜遊者〉將我們的疏離、無言、孤獨與寂寞,禁錮在顏料之中。當年發表的時候,就引起藝術界廣泛的討論。有人說,這是現代男女性苦悶的隱喻。也有人說,它是美國孤立主義的宣言。更有人說,霍普是後現代的先知,他預示了網際網路超連結世代的落寞。太多太多的臆測、太多太多的推敲,每個似乎都有道理,卻又好像不是那麼一回事。 這就是藝術偉大,並且迷人的所在,接納所有的解釋,包容所有的想像。對我而言,霍普單純地療癒了我的孤獨。

多年以後,霍普接受專訪,選出三件他個人最喜歡的創作,〈夜遊者〉就是其中一幅。 「一想到深夜無人的街頭,腦海中就會出現它的畫面。」 「是因為寂寞嗎?」 「不是,這幅畫並沒有特別寂寞,我還刻意放大明亮的部分,讓構圖看起來更溫暖。畫面的孤寂感,只是我無心插柳的結果。」 「但是看過畫的人,都說你畫出了人們的孤單與離愁。」 「如果,正如大家所說,」霍普回答:「那也只是某個人的寂寞吧!」 當我凝望寂寞時,寂寞,也以相同的幽暗回應我。 也許,你我就是霍普所說的「某個人」,在畫中,我們窺伺自己的寂寞。一個人孤獨,一個人自由,一個人寂寞,當我們學會和它相處時,寂寞的夜,也會熠熠生輝。

謝哲青

豐富的學養和多領域的涉獵,曾被日本、新加坡、馬來西亞報紙專題報導,為華人圈閃亮的藝術、旅行說書人,長期擔任國內各大型藝術文物展策展顧問與代言人。主持《青春愛讀書》,榮獲第五十一屆電視金鐘獎教育文化節目獎。著有《王者之爭》、《歐遊情書》等多本著作,百科全書式博覽,卻又深具獨到觀點的行文風格,廣受讀者喜愛。

本文節錄自圓神出版《寂寞博物館》,更多謝哲青心中最難忘、別具意義的藝術作品,都在《寂寞博物館:20段名畫旅程,收留你說不出口的憂傷》。