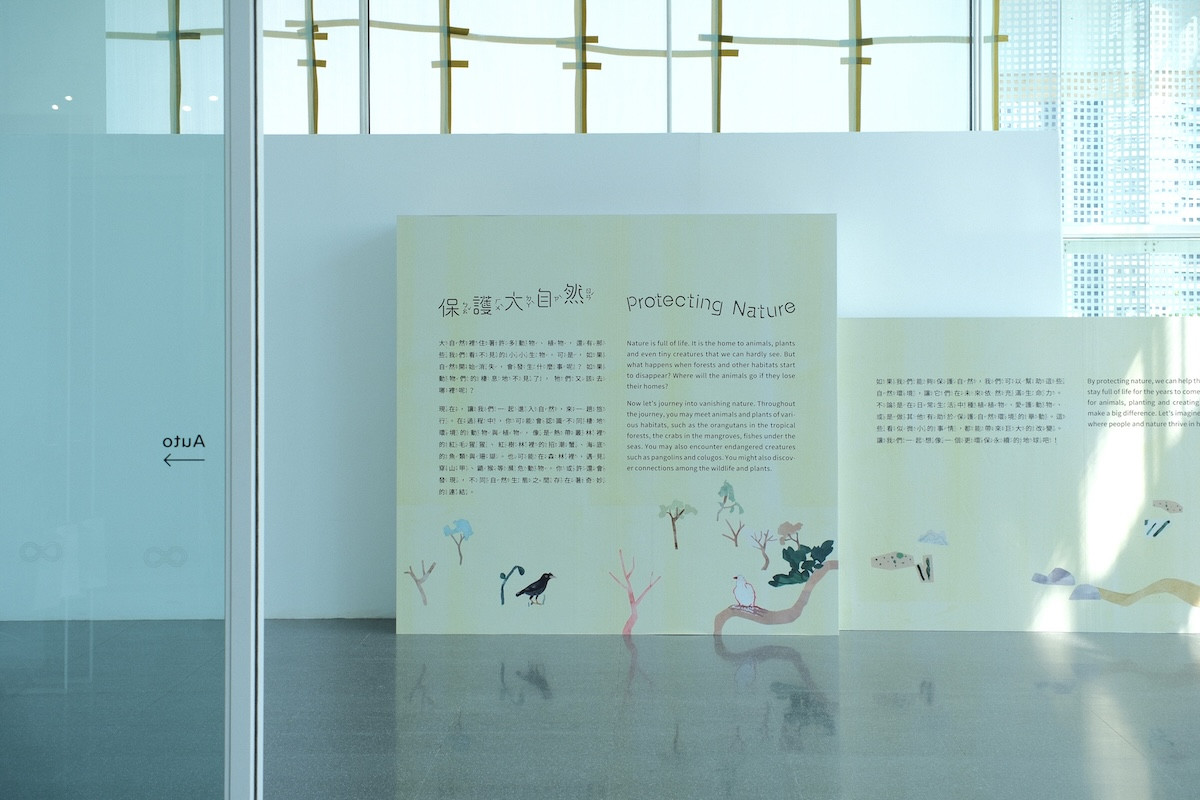

複雜難解的環境及永續議題,該如何向孩子傳達才不淪為說教?桃園市立美術館 ╳ 新加坡國家美術館跨國合製的《在藝術中遇見大自然》兒童藝術特展,邀孩子們在美術館內動手「挖土」親近河道,了解人類與水的互動關係;在玻璃屋內日光灑落的森林,遇見台灣及新加坡兩地的瀕危動物;走進色彩變幻的巢穴,認識不同棲地的生態樣貌。

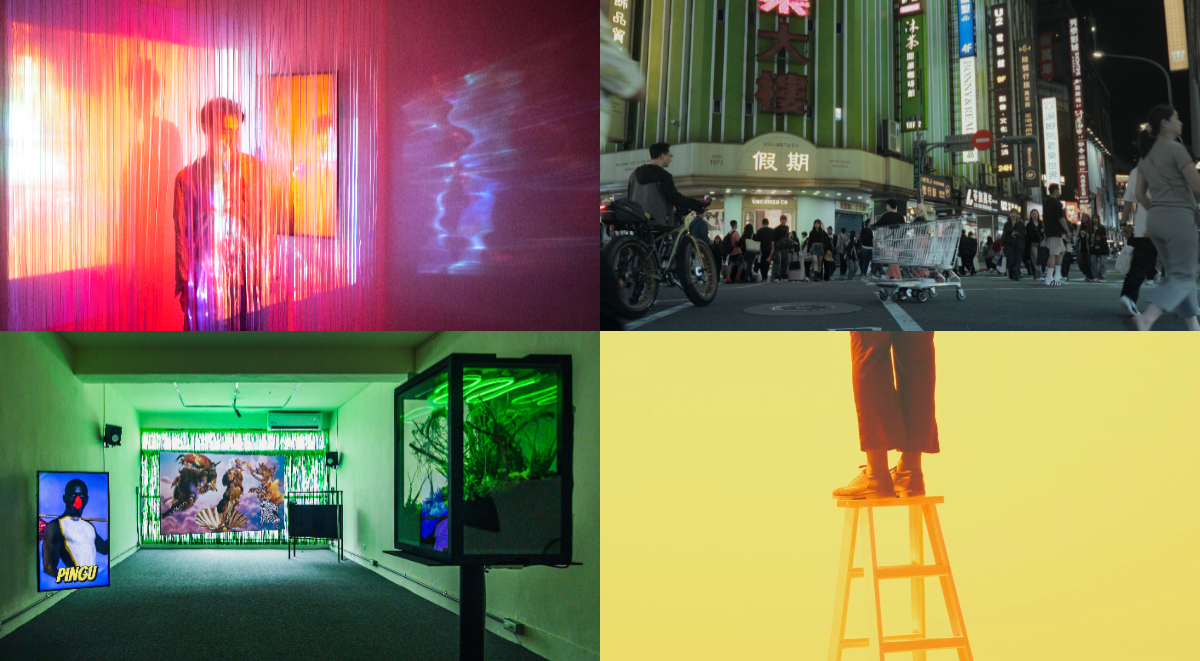

展覽以「自然、環境、生態、永續」為關鍵字,邀集台灣及新加坡共5位藝術家共創,透過互動裝置、聲音影像、沈浸式空間等,編織一場適合親子共遊的五感探索之旅,帶領觀眾認識台灣與新加坡跨國的生態議題視野。

參展藝術家|祖.馬哈茂德(新加坡)、陳紫曦(新加坡)、陳伯義(臺灣)、許雁婷(臺灣)、蘇鈺雄(新加坡)

策展團隊|新加坡國家美術館教育策展人陳永慧、曾麗明、汪婷婷與桃美館機構策展人熊芃

為兒童策展,引發好奇大於傳遞知識

《在藝術中遇見大自然》由新加坡國家美術館與桃美館共組策展團隊,為兒童打造具啟發性與參與感的藝術體驗。合製過程中,有別於借展與邀展形式,跨國團隊透過深刻的交流學習彼此的風俗與文化背景,逐漸建立協作模式,展現出跨文化溝通與共創的實踐精神。

策展人陳永慧提到,為兒童策展,比起傳遞知識,更強調透過體驗引發孩子的好奇心。因此,這檔專為兒童及親子觀眾設計的展覽,敘事直覺、特別重視多感官的刺激,強調可聽、可玩、可觸摸等體驗式學習,為孩子打開探索自然的新路徑,也引領大人重新思考人類與自然間的關係。

美術館裡的微型生態棲地,從海洋到熱帶雨林

多位藝術家聚焦森林與棲地環境,創造出引導兒童主動探索的沉浸場域。新加坡藝術家陳紫曦〈不見的森林〉以3座彩色巢穴分別呈現海洋、紅樹林、熱帶雨林等棲地環境,有趣的是,巢穴內部色彩鮮豔、外部像是褪了點色,藉色彩對比傳達生物多樣性能讓棲地更為豐饒的訊息。

同樣來自新加坡的蘇鈺雄,則將美術館玻璃展間幻化為一座〈平靜的森林〉。空間中央是一片擺滿抱枕、玩具、軟雕塑的綠地,邀孩子在此抒展肢體和感官;兩側牆面則以繽紛插畫分別呈現台灣、新加坡兩地的瀕危野生動物,搭配尋寶遊戲,傳遞動物棲地破壞、物種滅絕及野生動物保育等重要觀念。

循著水流,聆聽桃園在地故事

另一方面,藝術家們也從桃園在地的水文景觀出發,形塑有關「水」的感官敘事。像是擁有水利工程博士背景的臺灣藝術家陳伯義,以桃園大漢溪攔砂壩為探討對象,結合黑白影像與科學互動裝置「河相動床台」,打造一處〈河流實驗室〉,一面藉地景攝影述說河川中自然力量與人為建物的拉鋸拮抗,一面邀請孩童動手「挖土」並觀察河道形成背後的原理,認識在地水文歷史,及人與自然相互滋養的共生關係。

新加坡聲音藝術家祖.馬哈茂德以桃園水庫、陂塘及水圳為靈感,藉大型沉浸式聲響裝置〈寂靜下的律動之脈〉,傳達對在地埤圳生態的水下聲景想像。觀眾將潛入宛如水中的靜謐空間,讓聽覺回歸純粹,傾聽自然之聲,感受萬物脈動。

臺灣藝術家許雁婷〈河走過的地方〉則透過大量口述訪談與田野調查資料,邀觀眾落座石椅、戴上耳機,眼觀田調影像、耳聽部落居民說故事,認識原住民的生活習俗,以及文化中所蘊藏與自然共存共榮的思維。

織品手作、田野走讀等親子活動接連登場

展覽亦規劃一系列教育推廣活動,從7月至11月陸續推出織品手作、田野走讀、共創作坊、繪本講座等體驗。藝術家康雅筑結合生態知識與其擅長的回收織品創作,透過實作傳遞永續理念;本次打造〈河流實驗室〉的藝術家陳伯義,帶人們實地踏查農田與水圳,認識腳下土地的水脈、生態與聚落歷史;「聽聾共導工作坊」則透過戲劇表演、任務活動與手語導覽,打造兼容聽人與聾人觀眾都能參與的友善共融體驗。

《在藝術中遇見大自然》

展期|2025.07.02-11.09

地點|桃園市兒童美術館(中壢區高鐵南路二段90號)

開放時間|週三至週一 09:30-17:00(每週二休館)

更多展覽與活動資訊請見此:https://tmofa.tycg.gov.tw/ch

教育推廣活動

▍森林的菇菌精靈—編織創作工作坊

時間:07.12、07.26 14:00-16:00

講師:藝術家康雅筑

▍聽聾共導工作坊

時間:08.08、08.20、08.22 13:30-16:30

講師:劉怡妏、郭美芝

▍芭寶米—水圳田野調查工作坊

時間:08.10 15:00-17:00

講師:參展藝術家陳伯義、芭寶米生態農場胡真萍

▍漫遊城市河川的色彩

時間:09.20 14:00-16:00

講師:文史工作者陳俊有

▍議題討論工作坊

時間:10.04、10.19 14:30-16:30

講師:藝術教育工作者許亞歷