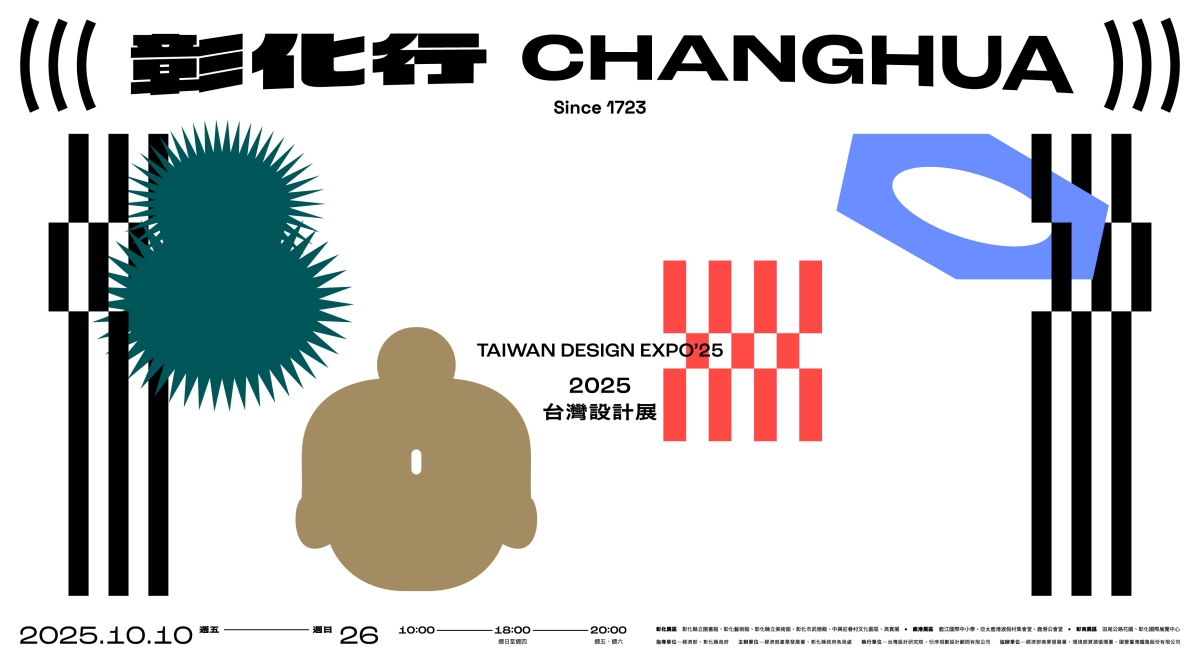

2025台灣設計展首度於彰化舉辦,本屆以「彰化行」為主題,將各展區化身「行號」,串聯超過 700 位設計師、逾千家企業,共同展現在地的特色產業與文化。其中,「田尾行」以田尾公路花園為舞台,要打開大眾對植物的認識,也要向設計師與業者展現更不一樣的植物種類與使用方法。

當車窗外的風景,從稻田變成花田、從平房轉向溫室棚架——這些比路標還顯眼的景象都在揭示:田尾到了。多達140多家的園藝行、景觀庭園,沿著台1線省道展開成296公頃的「田尾公路花園」,是比英國邱園(Kew Gardens)、法國凡爾賽花園(Garden of Versailles)、荷蘭庫肯霍夫花園(Keukenhof Garden)都還大的園藝重鎮。

不過如今全台各地花店、花市遍布,加上近年吹起植物風潮,若業者一味追求流行而栽種,不僅將導致品種同質性過高,甚至淪為削價競爭。因此田尾公路花園協會自2022年開始舉辦「田尾園藝設計展」,常務理事張威智說,透過串聯在地店家,將園藝與設計結合,例如以植物改造店鋪門口、成為吸引人的景點,或由年輕一代經營自媒體等等,期望促進產業的改變與升級。

年年舉辦累積能量,在2025台灣設計展首度進軍彰化之際,也與設計展結合,擴大店家參與規模。而在另一頭,本就熱愛植物的文化銀行共同創辦人陳慕天、日目247Visualart總監陳普,在今年初看到台灣設計展田尾展區的案子招標時,便結伴參與評選,更拉了專攻景觀設計的太研規劃總監吳書原加入。就這樣,「田尾行」的設計師與在地職人正式搭上線。

台灣景觀設計與原生種的困境

最初陳慕天與陳普打算從「植物愛好者」的視角策展,但在討論過程中,吳書原提出了「台灣原生種商業化」的觀點。在吳書原從業的近30年間,絕大多數植物都是向田尾採購,他擔任2018臺中世界花卉博覽會策展人時,更有80%的資助來自田尾。但他直言,「台灣的景觀植物設計走得非常偏狹,原因是互相牽制。做景觀設計的設計師可能不是很懂植物,或是由室內設計師做景觀,植栽用來用去都是那幾種;在苗圃方,為了迎合商業需求,也就只種那幾種。」他說,台灣擁有數千種植物,經常被運用在景觀設計的卻僅有約30多種,其他均是外來種。

第一線業者、專攻台灣原生水生植物的田尾休閒農業協會常務監事張書杰也有感,他說,業界對於植物仍停留在「美」的觀念,優先種「長得漂亮」的品種,再來就是追逐市場性。「原生植物是沒有『流行』問題的,但我們也知道原生植物為什麼起不來,因為設計端沒有設計這些東西;那為什麼不設計?因為不曉得市場在哪,政府或法令也沒有要求。」他透露了一個數字:田尾實際耕作原生植物的面積,低於1%。

吳書原說,屏東的「辜嚴倬雲植物保種中心」物種數量世界第一,林業試驗所也啟動「國家植物園方舟計畫」保護瀕危植物,「可是只有田尾能把這些物種真正生產出來,送到大家面前。我常覺得最好的保育,就是讓植物進到我們的生活。」因此「田尾行」的策展就此定調,以台灣植物的「多樣性」為中心,提出「田尾公路花園品牌再造計畫」,由吳書原輔導商家、陳普負責品牌IP與視覺,在「美感細胞教科書再造計畫」累積多年社會議題執行經驗的陳慕天,則作為設計師與在地業者的橋梁,讓議題得到更廣的擴散。

從既有的現狀,創造不同的未來

由陳普設計的品牌視覺,從田尾的「田」字出發,使用有機線條與細胞概念造出「田」的圖像後,該圖像會不斷增生、拼接、排列組合,不同形狀的田地也會長出不同植物。不僅是視覺,既然以「品牌化」為目標,團隊也將設計導入零售端。「其實我把很多養植物、買植物過程中的一些梗,都放在裡頭。」陳普發現,植物的購買資訊系統其實並不完備,尤其是對於微型或中型買家而言,往往都是「賣家出售10幾株、大家瘋搶」的狀態;這固然有其「樂趣」,但確實也存在更透明、更系統化的缺口。因此他們架設了「一站式服務網站」,買家依照自己的照顧習慣與住家環境輸入資料後,系統就會推薦最適合種植的品種,並附有採購清單,標明可以在田尾的哪些商家買到。陳普也提到,植物業者經常會怕植物在運送途中受傷而過度包裝,為此這次他設計了全新包材,減少耗材與不便。

而針對較高端或商業需求的買家,則有吳書原負責的商家輔導計畫,本屆他將與15家業者合作景觀園藝。吳書原說,這15家業者的植栽各異,包括多肉植物、松果、日式植物⋯⋯,「他們大多不是種原生植物,那你又怎麼能強迫他們開始種呢?最佳的解決方式是,用他們舊有的植物去做出他們的未來。」他強調並非要業者都運用台灣原生種,而是希望景觀使用的植栽組合,能貼近台灣這座島嶼的真實樣貌。「難道外來種的黑松,不能跟台灣原生植物混搭嗎?」聽起來新穎的概念,其實吳書原早在台北陽明山的藝文場域「裏山」做過,裏山即是以日本精品級黑松起家,但吳書原將其改造成又野又洋的台灣島嶼禪宗庭園。

值得注意的是,參與業者需要自己準備部分的植物,再由吳書原搭配原生種去設計製作,創造島嶼的微縮景觀。張威智說明,「其實這也是種永續觀念,因為我自己有實際付出,所以會去維護。希望透過吳書原老師的設計,跟店家充分溝通以後,做出一個店家自己想要維護、想要留下來的作品。」陳慕天也提到,這次設計展其實沒有太多「原創」的東西。大多是聽取在地業者的想法,透過設計展的機會讓規模擴大、被更多人知道。例如此次店家內的「設計展」、走入苗圃的「Behind Garden」、打開田尾「祕徑」,就是田尾休閒農業協會與田尾公路花園協會一直在推動的事。陳慕天解釋, 過去大家來到田尾,都只是看到馬路上兩側有許多園藝店家,但田尾真正精彩的, 是走進店家後看到的景色。因此這次將串聯近百家業者,打開店家與店家之間的空間,形成田尾祕徑的新景點。

留下來的田尾美學與植物使用說明書

然而展會終有期限,怎麼讓已經累積的經驗持續下去,實為現今不得不思考的課題。「我們有試著想要找到,屬於田尾獨特的風格。」陳慕天說,溫室的棚架搭建,那種通透、有機、自然的美感,隱隱形塑了田尾特有的「工業風」。因此他們也實際設計出了一些工業物件,例如呼應陳普的有機「田」字,做出凹成枝枒樣態的錏管、倒圓角的空心磚,而他們也都會把這些模具留下來。「不敢說我們的設計就是好的,設計終究還是要回到市場,我們只是先提出原型,後續要靠在地的互動與運用,才能變得越來越好。」陳慕天說。

吳書原認為,此次展出就像一次美學的啟發,讓業者與消費者都看到,植物還能有不同的種類與使用方式,才有機會產生「我也想要這樣做」的設計需求,「我們留下來的就是這些植物的使用說明書。」他期望之後談論台灣景觀庭園,不再只有歐洲庭園式、日本禪風式、東南亞峇里島式——講到這裡大家接過話,「或許未來會有大霸尖山式?八卦山式?」頓時變成一場台灣地景接龍大賽。或許現在正是時候回看自身,形塑出屬於這座島嶼的風格與語言。

認識台灣原生水生植物!

甜根子草

遍布濁水溪河床,中秋節前後進入花季,花穗為銀白色,俗稱「秋芒」。

台灣澤蘭

整株都有絨毛,是蝴蝶與蜜蜂的食草,也能製成藥材,有消炎解熱的功效。

鹵蕨

數量非常稀少的紅樹林植物,新生芽會以「問號」的彎曲姿態長出。

台灣魚木

橙黃色果實已相當唯美,但最誘人是如蝴蝶型態的淡雅花朵。

水社柳

毛毛蟲蜷曲般的雄花序,整排看起來是壯麗的金色,有「金柳」之稱。

台灣水蕹

塊莖有豐富澱粉,早期會加糖煮食為點心,現被列為國家極危植物。

台灣水韭

5,000年前就已存在,直到1971年才首次於陽明山夢幻湖被發現。

文|張以潔 攝影|蔡耀徵、Bluewein Photography王家駒 圖片提供|日目247 Visualart