透納(William Turner)被譽為「英國最偉大的畫家」,在19世紀以前衛畫風重新定義何謂「風景畫」——在他之前,風景畫注重寫實、還原自然真貌,可他不被流行束縛,強調利用色彩重現當下光影、形塑氛圍,描繪大自然的「崇高(sublime)」意境。他不只啟發了莫內等印象派畫家,來到當代仍備受推崇,與英王一同被印上英鎊20元鈔票,成為英國史上第一位達成此成就的藝術家,足見其跨越時代的影響力與代表性。

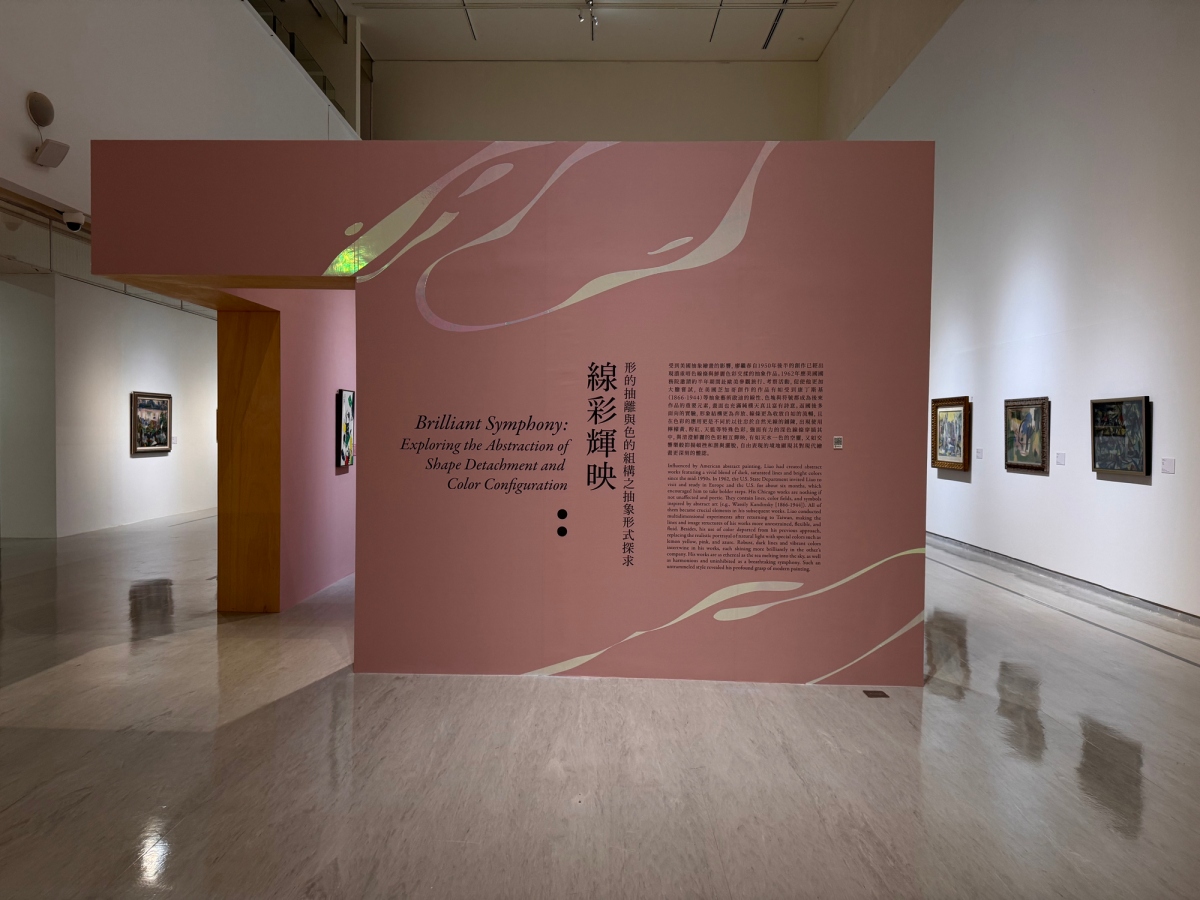

由英國泰德美術館(Tate Modern)策劃的「威廉.透納特展:崇高的迴響」正式抵達台北,即日起至10/12於中正紀念堂展出。這場規模空前的透納特展,一次集結80件透納真跡,完整剖析其藝術風格演變,及對「崇高(sublime)」美學的畢生追求;另匯集28件當代藝術作品,類型涵蓋繪畫、裝置、雕塑等,與透納畫作展開跨越兩世紀的對話。究竟我們該如何理解「崇高」一詞?參展的當代藝術家如何與透納產生共鳴?經典與當代藝術同時在場,如何互相補述而非各說各話?La Vie訪問到策展人Elizabeth Brooke,就由她親自解析!

我們該如何理解「崇高」?

「崇高」一詞不僅是貫穿全展的主軸,也與透納數十年的創作生涯緊密連結。「崇高」的概念源自艾德蒙.柏克(Edmund Burke)於18世紀出版的著作《崇高與美之源起》,書中主張當人們看見比自己更偉大的事物,如大自然,心中迷戀、敬畏及恐懼之情油然而生。他也強調,人們應善用「想像力」理解自然環境;然而,在他眼中繪畫太過「寫實」,與詩歌和文學相比,缺乏想像空間。

Brooke卻認為:「透納跳脫那個時代繪製風景的窠臼,在畫中融入大量想像,透過富表現張力的筆觸描繪風景,樹立獨特風格。」於是她在論述中揉入19世紀英國藝評家約翰・拉斯金(John Ruskin)對「崇高」的進一步詮釋——當人們置身大自然,得以感受天地有大美的無形力量,亦是「崇高」的體現,而不只是純然的敬畏和恐懼。也因此,Brooke在展覽開頭以拉斯金的名句破題:「任何能提升心靈的事物都是崇高的,而心靈的提升是透過對任何一種偉大事物的沈思而產生。」

梳理透納各時期對「崇高」的不同詮釋

展覽透過7大主題,貫穿透納的創作生涯,從早期描繪英國風景的細膩筆觸,到重現阿爾卑斯山景光影變幻的技法,可以看見他的風格逐漸超越寫實主義,而透過光線、氛圍重現風暴、雪景、海洋、月光等大自然風貌。Brooke希望觀眾不只看見透納在創作技法上的精進,也體會他在不同生命階段,如何透過不同手法傳達「崇高」意境。

透納之「永恆」,是永遠與當代連結

⬭ 透納 ⇌ 奧拉弗.埃利亞松(Olafur Eliasson)

轉而望向展覽中的28件當代藝術作品,或許可視為後世藝術家對透納「崇高」之境的「迴響」。談及將當代藝術引入策展敘事的起心動念,Brooke說,「這場展覽的主要目的在於,將透納的作品置於當代的脈絡中讓觀眾重新觀看,以感受其中的『永恆性』,並理解跨世代的創作者們透過藝術關注議題的共同性。」

所謂永恆,Brooke解讀為「透納永遠都能與當代發生的事情產生連結」,舉例來說,透納不只畫大自然的優美,也畫海上風暴、山崩等殘酷情景,紀錄大自然的脆弱、狂暴及不可預測,這與奧拉弗.埃利亞松(Olafur Eliasson)作品遙相呼應,他從格陵蘭採集古老冰川碎片,將其置於畫布自然融化,慢慢與顏料交融成畫。兩位藝術家用的媒材和手法不同,卻都表達了對自然力量的崇敬、對環境議題的觀察。

從自然描繪到媒材創新,透納與當代藝術家的聯繫

⬭ 透納 ⇌ 約翰.亞康法(John Akomfrah)& 潔西卡·沃博斯(Jessica Warboys)

我們也好奇,當代與經典藝術該如何同時呈現,才不會落入各說各話的窘境?談及如何選擇參展藝術家,Brooke解釋,「大致可分成兩派,他們各以不同方式與透納產生連結:一派是透過創作體現大自然的力量;另一派則是在媒材的運用上有所創新。」她在確立展覽的7大主題後,著手尋找與之適配的當代藝術家,有些選擇直接受特定作品啟發,像是「海上風暴」展區中的兩組作品,「這區有一系列透納描繪捕鯨船的畫作,非常直接跟約翰.亞康法(John Akomfrah)的錄像作品產生連結。」名為《眩暈之海》的錄像中探討奴隸制度、移民歷史,揭示捕鯨及獵北極熊等生態議題,呼應透納畫中所描繪捕鯨行業的殘忍危險。

另一方面,潔西卡·沃博斯(Jessica Warboys)的《海洋之畫》則展現新穎的媒材及創作手法,她帶著巨大畫布前往海灘,將當地岩石、土壤中的礦物化為顏料,塗抹在畫布之上,接著將它浸入海水、再拖行於沙灘,與自然環境一起創作出反映自然脈動的抽象畫。

有人傳承透納精神,有人與之相對

⬭ 透納 ⇌ 科妮莉亞.帕克(Cornelia Parker)& 理查德.朗(Richard Long)

有趣的是,參展藝術家中固然有些深受透納啟發,如科妮莉亞.帕克(Cornelia Parker)的《邊緣空間》取材自泰德美術館收藏的透納畫作,將畫布襯裡和捲邊裝框展示,提醒人們歷史藝術作品之脆弱;可也有創作思考與透納幾乎是相反的存在,像是理查德.朗(Richard Long)採集英國山區石頭創作的大地藝術,「他的創作理性、具系統性,直接反映和大自然接觸的親身經驗,但透納的畫是充滿想像力、詩意,甚至有點迂迴的。」Brooke認為「傳承」當然能產生對話,可「對比」也能形成另一種語境,豐富展覽觀點。

從當代攝影中的「崇高」,回看透納的隱藏版大作

⬭ 透納 ⇌ 沃夫岡.提爾曼斯(Wolfgang Tillmans)

這是一場以「崇高」為題的展覽,可來到當代,藝術家是否還透過創作追求「崇高」之境?Brooke坦言,「我認為當代藝術家在創作時,並不會有意識地思考『崇高』這件事,這放在當代是有點過時的概念,但不代表它已消逝。這次所選的藝術家作品,各以不同方式體現『崇高』。」她提到沃夫岡.提爾曼斯(Wolfgang Tillmans)的攝影作品《The State We’re In, A》,影像中是一片無邊無際的海洋,也像在拍難以觸及的遠方,Brooke仍清楚記得多年前初見此作的震撼,「這張照片拍攝於2015年,當時歐洲正處於移民危機的高峰期。我在畫廊遇見這幅作品的那天早上,才從新聞看到有多少生命在海上消逝——人們為了逃離戰爭,冒險從歐洲偷渡到英國,想展開新生活。你可以想像那有多令人害怕。幾個小時後,我凝視著那片他們出發時必會面對的無盡汪洋,為了一個完全未知的將來而賭上性命,那種感受非常強烈且震撼人心。」在此,畫面中的海洋不只是景色,更訴說大自然予人希望、又令人畏懼的力量,藝術家也藉風景輕柔傳達政治議題。

與提爾曼斯鏡頭下一片汪洋對照的,是透納在1827年畫的《懷特島,海與天空習作》,Brooke特別提到這件小尺幅作品雖容易被忽略,卻是她在策展過程中意外挖掘的寶藏,「它完全在描繪海和天空,且透納是在一艘船上就地完成這幅畫,這兩點在當時都是前所未見。」不過事隔兩百年,如何得知透納當時是在船上作畫,也許是憑記憶創作也說不定?Brooke進一步解釋,「我們從畫作保存、製作的方式推敲。透納旅行時常在同一卷畫布上畫好幾幅畫,之後再將它們裁切、裱框。他畫這幅的同時,也畫了另一系列的作品,它們都記錄了懷特島的風光。而在其中一幅描繪船艙內部的畫作中,可以看到一扇舷窗,窗外的海景與這幅畫作完全一樣,所以我們能確信他就是在船上畫下這幅畫。」

「光」貫穿展覽,揭開首尾呼應的策展巧思

⬭ 透納 ⇌ 凱蒂.帕特森(Katie Paterson)

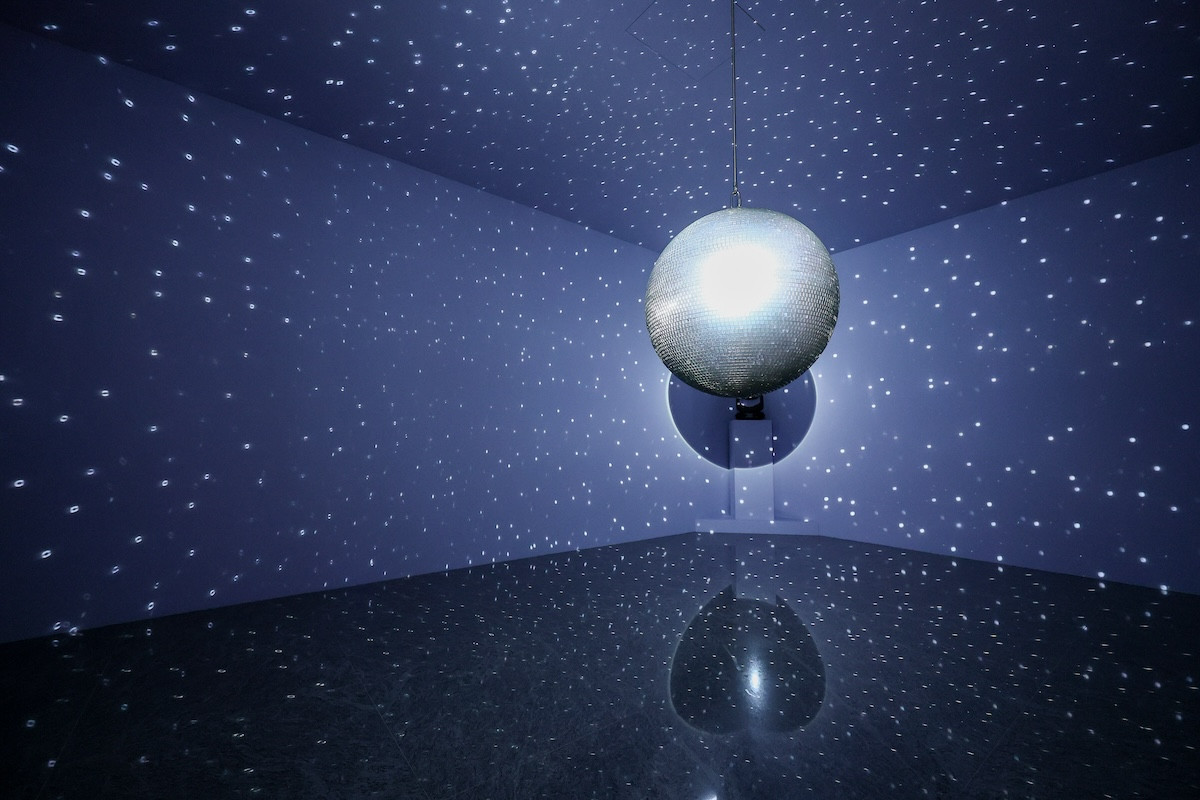

要領會透納畫中的「崇高」意境,必得細賞其中變幻莫測的「光」,透納窮其一生精進色彩、筆觸等技法的運用,就是為了將光的表達推向理想之境。「光是貫穿展覽的主軸,策展上也讓首尾呼應。」Brooke揭開其中巧思:展覽由凱蒂.帕特森(Katie Paterson)作品《全食》開場,暗室中一顆轉動的球體發著光,將人類曾觀測到的日全蝕影像投射到觀眾身上,邀人們在光的變換之間,感受白天與黑夜、光明與黑暗界線逐漸模糊。展覽最後一個展區則主要呈現透納晚期作品,「那時透納幾乎完全在捕捉光的各種變幻。」全展以光串起敘事,從當代與科技共創之作,逐步回溯至兩百年前透納筆下的自然之美。

中正紀念堂的「彎繞」動線,為觀展創造驚喜

作為國際巡迴展,「威廉.透納特展:崇高的迴響」目前已走過摩納哥、上海,台北是第三站。每到新城市遇見新場域,展覽動線等安排必須靈活調整,這也是策展團隊未來得持續面對的挑戰,對此Brooke正面看待:「這促使我們在不同的場景,透過不同的方式,讓展覽和場域創造新的連結。」她也特別提到中正紀念堂展場的特別之處,「這裡的動線彎繞,為觀展視角創造很多有趣的可能。比方說,我們本就為『走入山間』安排兩個子題(子展區),一邊呈現地景和氣候變遷,另一邊表現透納對山景的描繪和高超的色彩運用。很巧的是,展場正好有個轉折點,將兩個子題自然地劃分開來,讓觀眾轉個彎就遇到新的驚喜。」

從「雪崩」談跨越兩世紀的不同觀看視角

⬭ 透納《格里松山的雪崩》

最後,Brooke也分享泰德美術館在透納誕生250年之際,策劃這場大規模展覽的願景,「我們希望讓人們重新談論透納,也讓他們發現,原來透納在兩百年前做的事情,其實隱隱和當代的我們共振。」雖說是共振,但兩百年來隨社會、科技變遷,人們吸收資訊、欣賞藝術的方式已大不相同,Brooke對此亦有洞察,她從《格里松山的雪崩》一作延伸想法,「這是透納描繪雪崩的畫作,但他其實沒經歷過雪崩,是在新聞上讀到雪崩造成多人喪命的消息,想像當時景象畫出來的。但來到現代,我們或多或少都已在網路上看過雪崩等天災發生的場景。」進一步說,我們所見的影像太過「真實」,心中感受多半是純然的恐懼;可在兩百多年前,透納憑想像繪出的雪崩場景,雖對當時的觀者來說是極大的視覺震撼,但比起視它為單純的災害,更像是令人敬畏、一生未見的壯闊自然景觀,讓人十足感受到大自然湧動的能量,從而領會其「崇高」。

「威廉.透納特展:崇高的迴響」英國泰德美術館典藏

展期|2025.6.27-10.12

展場|中正紀念堂一、二展廳

參展藝術家

約瑟夫.馬洛德.威廉.透納(Joseph Mallord William Turner)

約翰.亞康法(John Akomfrah)

愛德華.伯汀斯基(Edward Burtynsky)

彼得.多伊格(Peter Doig)

奧拉弗.埃利亞松(Olafur Eliasson)

霍德華.霍奇金(Howard Hodgkin)

羅尼.霍恩(Roni Horn)

彼得.蘭永(Peter Lanyon)

理查德.朗(Richard Long)

麗莎.米爾羅伊(Lisa Milroy)

科妮莉亞.帕克(Cornelia Parker)

凱蒂.帕特森(Katie Paterson)

馬克.羅斯科(Mark Rothko)