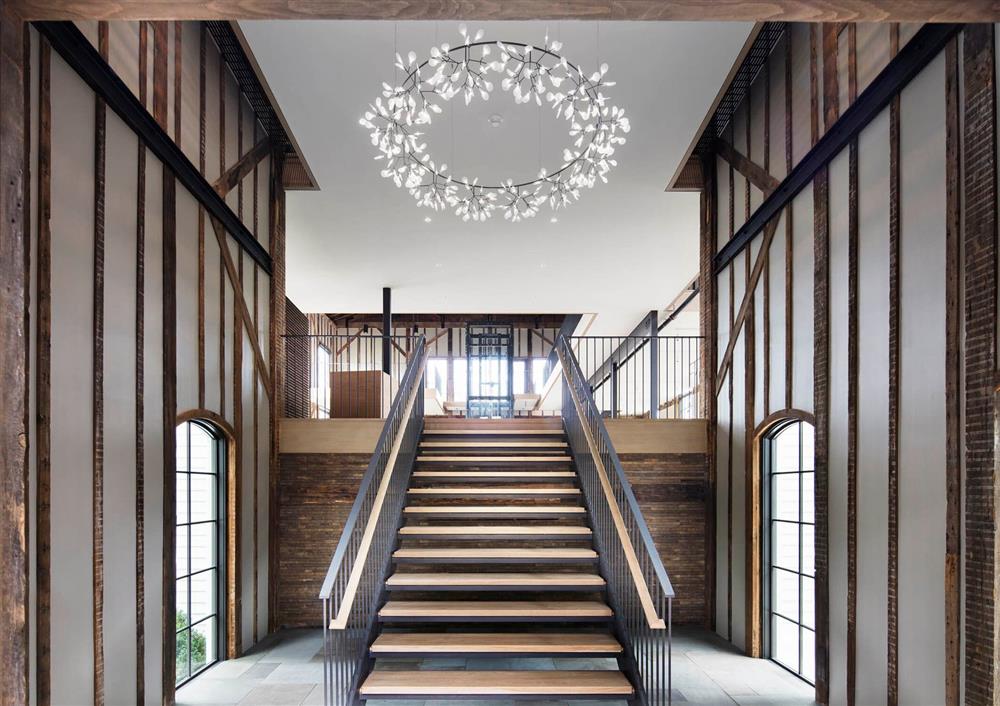

The Church的建築背景

2017年易手後才改建成新貌

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

文|范承宗

圖片提供|Skolnick、范承宗