《大美不言》展覽遵循主題性探索的脈絡,共展出96件國立故宮博物院藏品、80件裝飾藝術博物館藏品和85件Van Cleef & Arpels梵克雅寶典藏珍品,透過傳統工藝的豐富內蘊,令觀者毋須依賴文字或語言來傳達意義,而是藉由視覺、情感與心靈的共鳴,感受設計背後的美學哲思,展現藝術無國界的雋永魅力。

「大美不言」出自《莊子・知北遊》,談天地間有自然之美,四時交替、萬物榮枯、都有定序,但卻不必言語。惟自然之美有其時空環境,未必可以隨時再現或任意轉移,於是人們取材如珍珠、珊瑚、琥珀、珍貴寶石及金屬礦物,透過藝術家的修飾與雕琢,成為可以隨身佩帶的珠寶及裝飾藝術。

本次展覽所規劃5個主題單元:「自然萬物」展示取法自然並以自然萬物為藍本的作品;「動靜有形」呈現動感與活力的設計;「奇幻仙境」則構築奇幻天地;「神祕莫測」揭示作品中隱藏的驚喜與奧祕;「五彩繽紛」展現製作上的色彩運用與巧妙技藝。《大美不言》特展更是國立故宮博物院國際合作的重要里程碑,同時開啟故宮百週年院慶的展覽,於台北及嘉義接力舉行。在獨有沉浸式氛圍的展場中,還可以體驗色彩之極致應用,透明玻璃及壓克力展台,營造出展件漂浮於空間中的視覺效果,在充滿色彩又晶瑩剔透的環境中,欣賞與感受作品之美。

自然萬物

第一個展區中,藝術家致力於再現動植物的美麗與和諧,瞬息萬變又亙古長存,脆弱嬌嫩與強大並存。花卉於東方文化傳統中經常用以象徵季節——梅花代表嚴冬、蘭花喻示春意盎然、蓮花象徵夏日盛景,而菊花則象徵秋高氣爽。故宮院藏〈剔紅菊花圓盤〉、〈銅胎畫琺瑯菊花紋方壺〉正是運用後者作為主要裝飾元素,圓盤正面雕刻5朵菊花,線條奔放有致,裝飾華麗,營造出生機盎然的視覺效果。茶壺則施以釉面抑或雕塑,均勻遍布呈現這種花卉,並列這兩件藝術品,便不難發現單一題材如何透過多樣的創作手法,呈現截然不同的藝術效果。

再看到巴黎裝飾藝術博物館館藏〈摺疊屏風〉、〈伊勢形紙〉,菊花與長壽的概念有密切關聯,亦與日本藝術備受崇敬的季節之一——秋天,密不可分,是裝飾藝術中常見的題材。在這些型紙上,花朵逼真的特寫,映襯著茂密的葉叢,捕捉花瓣在微風中飄逸婆娑的動態美。而屏風則於一面配飾山水圖景,另一面則繪有各式菊花。據說這面屏風很可能在1889年的巴黎萬國博覽會上展出,是日本首次參與的西方國際盛事。而使用了Van Cleef & Arpels梵克雅寶於1933年獲取專利的Mystery Set隱密式鑲嵌技術,〈CHRYSANTHEMUM胸針〉設計於上層採用黃K金隱密式鑲嵌紅寶石,下層則以鉑金鑲嵌鑽石,完美捕捉菊花綻放之美,並展現獨特紋理與細節,體現梵克雅寶卓越非凡的工藝造詣。

動靜有形

藝術作品如何以獨特方式展現輕盈活躍的生命力?此展區的51件作品體現藝術家出色的工藝,運用材質、技法和巧奪天工的機關,栩栩如生地表達動感效果。故宮院藏〈端石海天浴日硯〉儘管尺寸不大,整件作品的雕刻深淺起伏疏密有致,令渦流波瀾富有韻律感,起伏滾動的流線形塑造洶湧澎湃、氣勢磅礡的海洋氣勢。巴黎裝飾藝術博物館館藏〈向竇加致敬雕塑〉,則為玻璃藝術大師Matei Negreanu巧妙玩轉運動的物理面向、非物質面向與無形的面向,營造形式與空間之間搖搖欲墜的平衡,他獨特的創作手法流露在作品表面流轉的光影效果、霧面質 感與半透明的特質,在80年代的法國玻璃工藝界別樹一幟。

而自1906年以來,Van Cleef & Arpels梵克雅寶便憑藉對黃金精湛的駕馭能力,以多樣的手法塑造作品的紋理與細節。〈煙盒〉上綴飾的起伏紋路,或稱「璣鏤雕花」(guilloché)工藝,乃是透過在黃金表面刻劃密集平行的波浪紋,營造出光影變幻的浮雕效果;時至70年代,〈歐普藝術御門手鐲〉運用「米蘭網」(Milanese mesh)工藝,於作品表面進行壓模處理,呈現錯落有致的波浪紋路,彷彿泛起了陣陣漣漪。

奇幻仙境

此展區共34件作品皆生動展現居住於夢境的奇形動物、奇美拉與混合生物的形態與符號,隨著時代與文化的演變而不斷蛻變。故宮院藏〈朱碧山款「張騫乘槎」銀槎〉指涉的正是漢代探險家張騫的故事,運用空心樹幹的形象描繪張騫從天界返回時乘坐的著名木筏。這件作品以簡潔流暢的線條雕琢乾燥樹幹的紋理,彰顯人物的平滑面容。

巴黎裝飾藝術博物館館藏〈蓋碗〉由法國銀匠Jean-Baptiste Odiot於1819年製造,握把上兩位身披羽翼的女性造型,象徵著羅馬女神維多利亞,支座還綴有羽冠獅頭裝飾與棕櫚葉紋。Odiot為這類蓋碗創造多款握把,蛇形和天鵝造型便是其二,包括此類蓋碗的大型餐具系列,為法國餐具工藝帶來卓著聲譽。

2010年的〈LUNA長項鍊〉,採用隱密的機關設計,可拆卸單獨作為胸針佩戴,它出自Van Cleef & Arpels梵克雅寶「Les Voyages Extraordinaires」主題高級珠寶系列,影射了法國作家儒勒・凡爾納的小說《海底兩萬里》,講述尼莫船長和他的船員在潛艇「諾第勒斯號」內探索深海的故事。玉髓、月光石、黑色蛋白石和縞瑪瑙,營造一系列淡雅和深邃的漸層色調,彷彿海底世界的深邃無垠,彈奏豎琴的娜伊亞德女妖圖案凝聚了整件作品,鑽石琴弦宛如水滴般閃爍。

神祕莫測

即便一件實用物品的功能看似一目瞭然,但仍可能蘊藏一些奧妙玄機之處和鮮為人知的工藝技術,這個展區中的28件作品,件件都在挑戰觀者的視角。根據記載,乾隆皇帝在他的宮殿內擺設眾多如故宮院藏〈竹黃貼花百什件〉的奇趣盒,作品以竹片拼貼而成,集美觀與實用於一身,其採用多層隔間的設計,並在側面設有隱藏抽屜,用於存放各類物品,如鼻煙盒、扇子、玉器、瓷器等。打開這件百什件,猶如揭開一則祕密,工匠巧妙設計一種既能保護、又能展示這些藝術品的神祕奇趣盒。

巴黎裝飾藝術博物館館藏〈文件櫃與座椅成套的辦公桌〉,由建築師兼室內設計師雅克・阿德內特(Jacques Adnet)設計。黃銅裝腳模仿竹子的輕盈,呈現X型,不只增強結構強度,亦反映出亞洲藝術的影響,突顯當時法國傳統風格的地位,也令人想起18世紀典型的女用書桌「bonheur du jour」。

另外,於1933年獲得專利的百寶匣(Minaudière),是結合精緻美學和實用性的長形方盒,可收納粉餅、唇膏、梳子、香煙等。1935年的〈CURL百寶匣〉在邊緣內設有隱藏的鏡子和腕錶,隔層設計令人聯想到Walter Gropius和Eileen Gray等現代主義者的作品,而這些作品於蓋子上的裝飾:鐫刻的金色圖案、鑲嵌細工或漆飾,皆如此件設計,展現了豐富多樣的珠寶藝術,以及亞洲裝飾藝術對世家的影響。

五彩繽紛

色彩可忠實再現自然界最細微的暈影,也能為想像賦予生命,第五展區的81件作品,展示裝飾藝術的領域中,隨著技術和材質的演進,色彩光譜不斷發展的方式。故宮院藏〈碧璽佩〉、〈碧璽雙耳瓶〉、〈玻璃碗〉、〈紫水晶鐲〉、〈胭脂紅彩杯〉,其中有3件作品的色彩源自礦物質,而另外2件碧璽作品,則以精湛的鐫刻工藝見長,打造如意、蝙蝠、龍等圖案。玻璃碗的金紅色,是經由燒製前於紅色染料中,加入金粒呈現出的效果,而白色的部分則是透過琺瑯層打造,其中晶瑩透亮的粉紅色是這件作為酒器的玻璃碗,獨樹一格的罕見特色。

蛋白石水晶由骨灰、錫和砷組成,是19世紀法國水晶製造業的一大創新技術,而採用蛋白石水晶製造的產品,稱為「類蛋白石」(opaline),一推出即廣受歡迎。巴黎裝飾藝術博物館館藏〈戒指座〉點綴著小飾瓶的戒指架,充分展現當時生產作品琳瑯滿目的色彩:源自白蠟或砷的白色、金鹽的粉紅色、銅氧化物的藍綠色,以及銻的黃色。

20年代和30年代Van Cleef & Arpels梵克雅寶將目光轉移至紫水晶和石英等寶石,〈猴飾桌鐘〉上有著一隻環抱幼猴的紫水晶靈猴,停憩於縞瑪瑙和黃K金組成的分層圓形底座上,而時間則顯示在長方形的開口處,周圍環繞著琥珀砌成的菱形圖案,點綴閃爍鑽石;結構整齊、具幾何造型的〈煙具套組〉皆由玫瑰石英製成,火柴盒採用黃K金點綴,鑲嵌凸圓式車工藍寶石,呈現強烈對比的色彩,呼應了30年代的建築和室內設計的風格。

《大美不言》展覽經由多元的藝術形式,展示了無言之美的力量。這種美不依賴於語言的敘述或解釋,而是透過視覺與心靈的雙重感知,觸動觀者的內心深處。展覽的每一件作品都是一個靜謐的世界,等待著觀者以心靈去感受與體驗,正如「天地有大美而不言,四時有明法而不議,萬物有成理而不說」,真正的美隱於無聲無形之中,卻直擊人心。

焦點展品一次看!

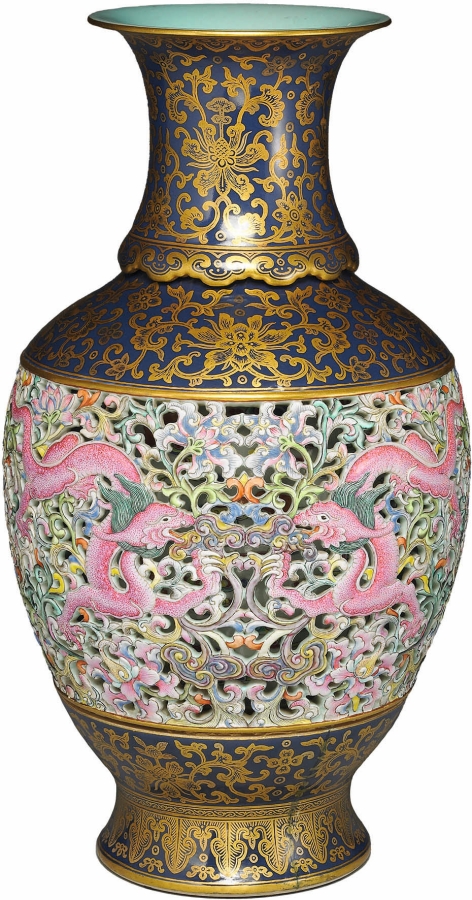

〈洋彩玲瓏轉旋瓶〉——國立故宮博物院/陶瓷,清 乾隆皇帝(1736-1795)

此件乾隆時期瓶器的結構特別複雜,由4個相互銜接的旋轉部件組成。瓶身裝飾極為豐富,繪有五彩祥雲紋、紅色蝙蝠、如意紋(雙環相向纏繞,末端對稱)以及蓮花和芭蕉葉紋。裝飾輔以精緻的鏤空,形成兩對雙龍攫持蓮花和靈芝的圖案。這些不同的裝飾元素在瓶身旋轉中層疊交錯,變化繁複。此件作品的工藝技巧、機關裝置以及裝飾圖案,概括本次展覽的5大主題。

〈布洛瓦帶蓋長頸壺〉——巴黎裝飾藝術博物館/瓷器、琺瑯、鍍金,法國塞弗爾國家瓷器廠(1736-1795)

這件來自布洛瓦的長頸水壺是19世紀法國奢華製品上乘之作。當時塞弗爾國家瓷器廠將餐具等物品供應至整個歐洲,並受到法國文藝復興的啟發,揉合卓越的技術專長和知名藝術家才華。壺的底色和堆花裝飾(pâte-sur-pâte)手法則受到亞洲陶瓷的啟發,展現製造廠探索工藝的技術。

〈Zip項鍊〉——巴黎裝飾藝術博物Van Cleet & Arpels Collection/黃金、鉑金、祖母綠、鑽石(1952)

前衛的〈Zip Van〉項鍊出自Van Cleef & Arpels梵克雅寶開創性的設計,靈感源自飛行外套和軍服上的拉鍊,後來於30年代時引入時裝設計。世家洞悉時尚動態,巧妙將此設計機制運用於珠寶創作。此項鍊於1938年獲得專利,1950年出產,其中滑動自如的流蘇式拉鍊頭,使得這件作品具備多樣佩戴方式,拉開時可做項鍊佩戴,拉闔時則可轉換為手鍊。這件1952年製的〈Zip〉項鍊,綴飾著由黃金製成的心形圖案,並點綴祖母綠寶石和鑽石,流露動感與神祕感,充分展現出世家所擅長的可轉換式珠寶的設計與偏好。

文|張瑋涵 攝影|La Vie 圖片提供|《大美不言》典藏精粹特展

更多精彩內容請見 La Vie 2024/11月號《走入藝術的無形脈動》