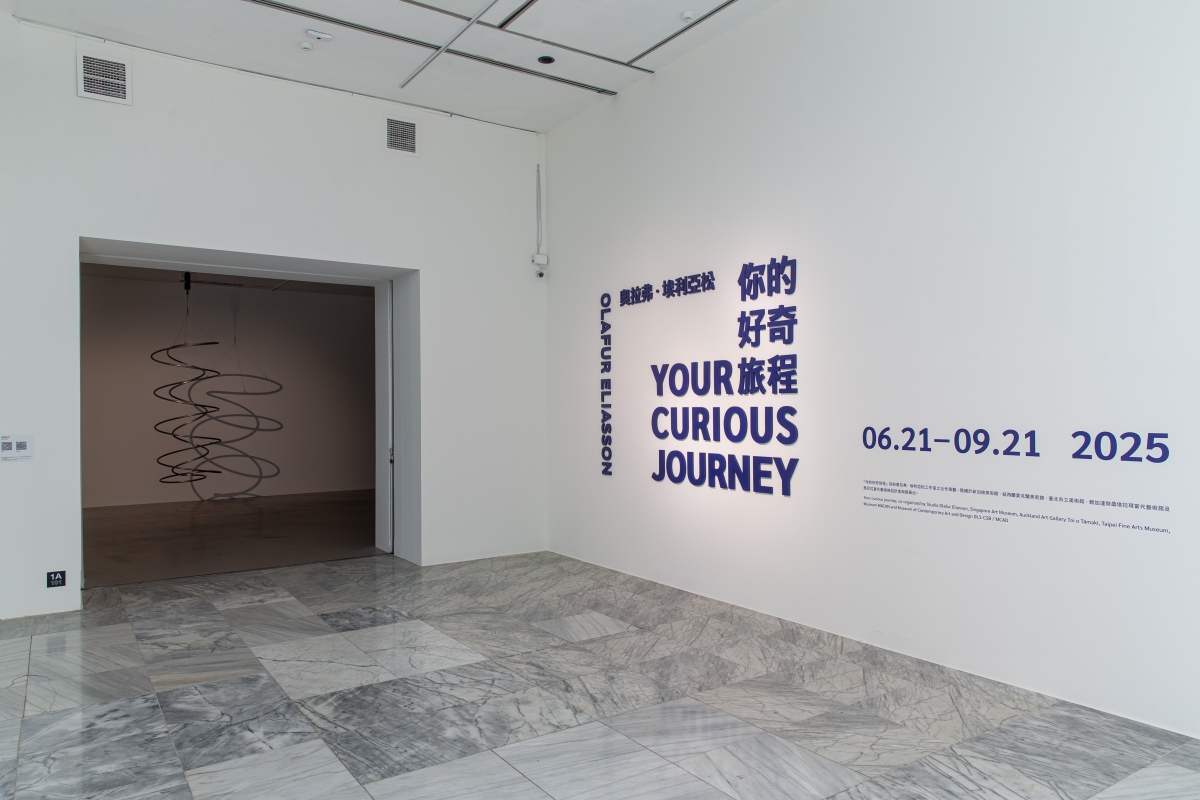

北美館推出冰島-丹麥藝術家奧拉弗・埃利亞松(Olafur Eliasson)在台灣的首次大型個展「你的好奇旅程(Your curious journey)」,展覽將回顧其自1990年代以來逾30年的創作歷程,精選橫跨裝置、繪畫、雕塑與攝影等多樣媒材的17件代表性作品。本展於6月21日至9月21日在北美館大廳及一樓展覽室展出。

奧拉弗・埃利亞松以挑戰感知、強調環境共創的作品享譽國際,並以引人入勝的裝置藝術著稱,將難以捉摸的現象轉化為可感知的體驗,用開創性的方式,挑戰我們對周遭世界的感知與理解。其作品也因其對社會與環境的深度關懷,持續在當代觀眾之間引發共鳴。

迴展規模最大站在北美館

而本次的「奧拉弗.埃利亞松:你的好奇旅程」展覽由5座城市美術館共製,並與奧拉弗.埃利亞松工作室(Studio Olafur Eliasson)合作策劃。首站自2024年於新加坡美術館展開,接著至紐西蘭奧克蘭美術,北美館則是此次巡迴中規模最大的第3站,接續也將至印尼雅加達努桑塔拉現當代藝術館,並於2026年秋季在菲律賓馬尼拉當代藝術與設計美術館畫下句點。

帶著好奇心走進展場

開幕記者會上,奧拉弗.埃利亞松分享,「歡迎大家走進展場,感受你所熟悉的事物,同時也去發掘你所知道但未曾感受到的事物,最重要的是,也許在過程中可以讓你去發現那些你不知道也未曾感覺到的事物,或是那些你不知道其實你不知道的事情。我覺得好奇心非常重要,因為好奇心可以打破過去很多我們沒有看到、沒有遇過的事情,在現在的社會,很多人都把一切視為理所當然,這樣其實是非常危險的,因為你就會自然而然放下了選擇的機會,選擇是非常重要的,我們要有選擇同意跟不同意的權利。」

將自然元素轉化為藝術體驗

而奧拉弗・埃利亞松的創作致力於將光影、空氣、水等難以捉摸的自然元素,轉化為可被感知的藝術體驗。一踏入北美館大廳,即可見一台懸吊於空中擺動的風扇,《循環扇》(1997)引導觀者重新感受空氣流動與空間中微不可見的能量波動。展場入口的《雙螺旋》(2001),以旋轉鋼管構成如DNA般的螺旋形體,營造出一升一降、上下循環的雙眼視差錯覺;《被活動定義的物體(當時)》(2009),透過頻閃燈規律性的閃爍,使噴泉水流看似凝固在空中,挑戰我們對「動」與「靜」的視覺認知,同時透過這樣的設計,也能夠有點看到平常看不到的事。

運用科學原理創造多元體驗

本展也聚焦於觀眾互動的感知層次,利用簡單的科學原理創造多元的體驗。作品《美》(1993)在幽暗空間內呈現彩色水霧光幕,隨著人們視角的變化,不同波長的色彩會依角度而顯現,每個人也將看見不同的彩虹效果;曾於第50屆威尼斯雙年展丹麥館展出的《單色房間》(1997),為此次巡迴展中空間最為寬廣的一站,在這個場域裡面只有黃色的燈、什麼都沒有,抽離其他色彩訊息形成灰階對比,空間中只剩下明暗對比,也讓走進其中的人們感受如果自己是藝術品的話,在這樣的空間會是什麼樣的感覺;《多重影子屋》(2010)藉由多色光源與投影的交錯運作,創造出錯位而繽紛的多重剪影,當人們走入作品中,將隨之產生光影變化,也成為作品的一部分。

貫穿展覽核心的氣候與自然變遷議題

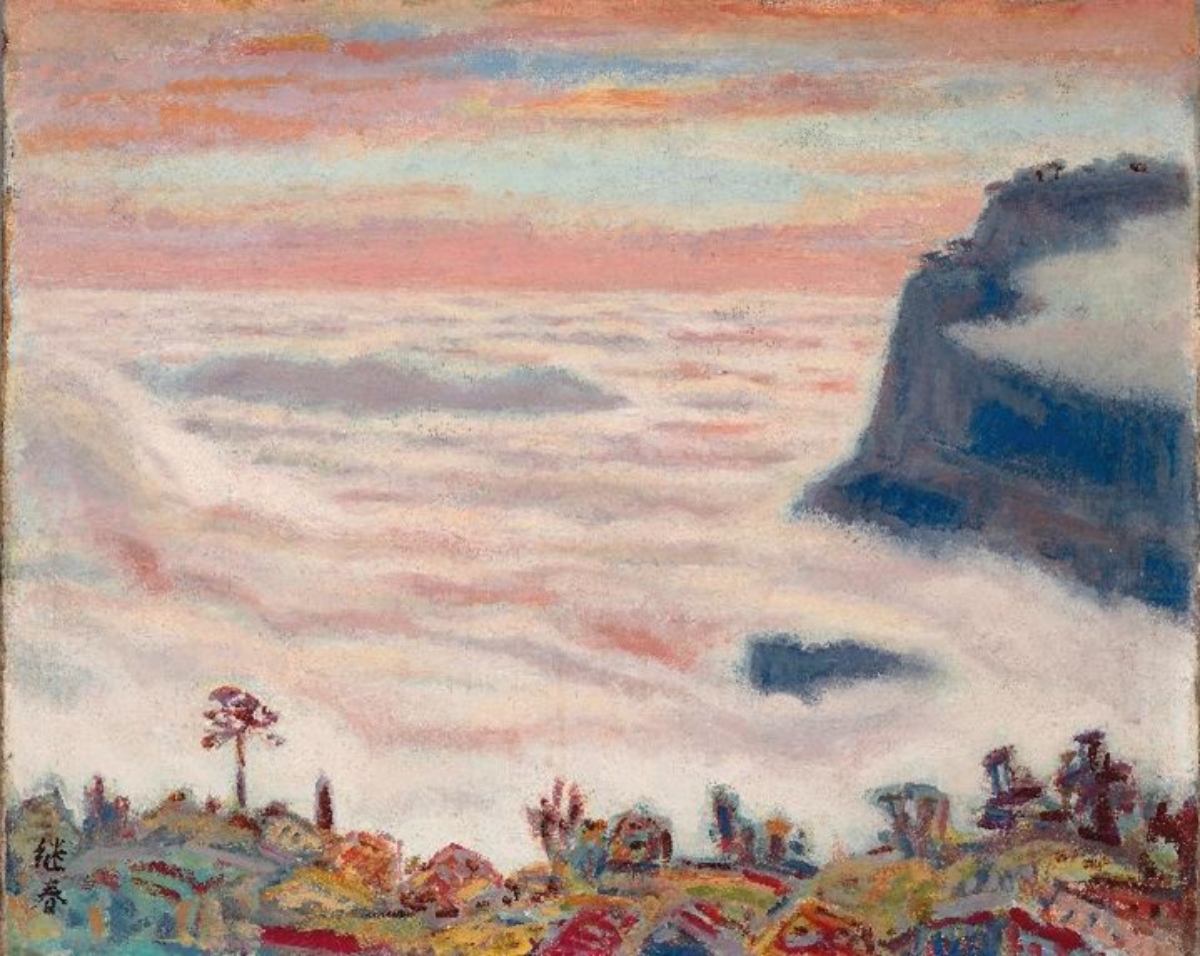

氣候與自然變遷的議題也貫穿展覽核心。《苔蘚牆》(1994)將北歐的馴鹿地衣苔蘚大規模展現在美術館室內,讓它跟這個整個空間一起去生存,而運用這種會呼吸的牆面,也讓人們去思考,人跟自然之間是否有可能有其他共處跟共生共存的關係;《風的書寫》(2023)與《太陽繪圖》(2023)是在卡達國家博物館的限地作品,將風力與陽光轉化為繪圖工具,記錄不可見的氣候訊號與見證時間的流逝;近期新作《冰河的最後七天》(2024)則透過青銅雕塑呈現冰川融化的不同階段,透明玻璃球象徵著融化後的水量,提醒人們氣候變遷與全球升溫加速冰川消退的危機。

以「旅程」為主題的創作

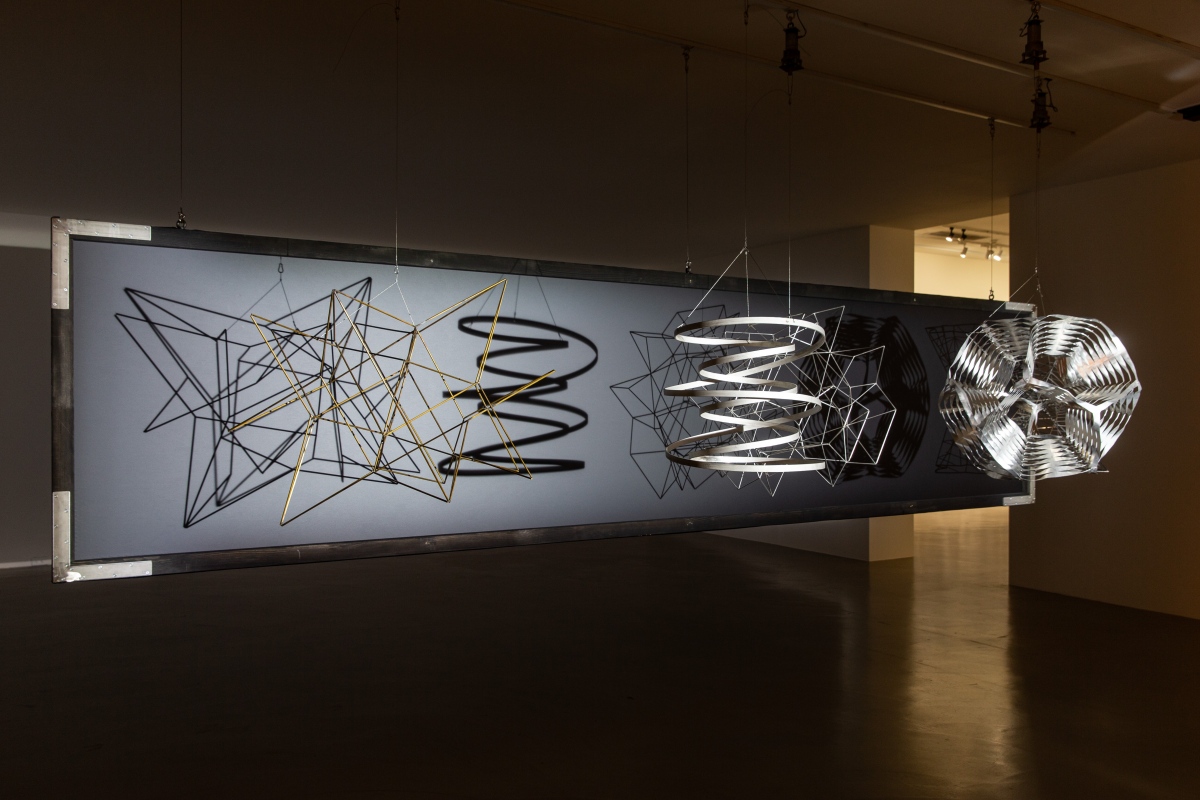

本次巡迴展覽中,也特別規劃一件以「旅程」為主題的創作《地震儀對距離的證言》(2024-2025),透過運輸箱中的繪圖裝置,以線條記錄海運途中細微顛簸與震動,將每段路程轉化為獨一無二的視覺痕跡。而為補償長距離運輸可能造成的環境衝擊,埃利亞松與其工作室團隊積極尋求減少展覽的碳足跡,透過選用重量較輕、可於區域製作或當地取材的作品,並設計模組化的包裝與運輸機制,降低能源耗用與碳排放。

構築對未來城市的想像

《立方結構的演化計畫》(2004)則是巡迴展中,唯一在新加坡及台北展出的作品,其以協作、共創的參與形式,邀請人們透過白色樂高積木,一同構築出對未來城市的想像。另外,7月至9月的展期間,北美館也將策劃一系列親子與全齡觀眾參與的公眾計劃,以「好奇旅程」為主題,分別是「自然現象的體察」、「感知詩性」、「永續意識的思考與行動」,邀請觀眾在藝術中重新連結感官與創造力,展開屬於自己的探索之路,更多資訊可至北美館官網查詢。

奧拉弗・埃利亞松:你的好奇旅程

展期:2025.06.21-2025.09.21

地點:臺北市立美術館 一樓1A、1B展覽室

更多資訊可至官網查詢