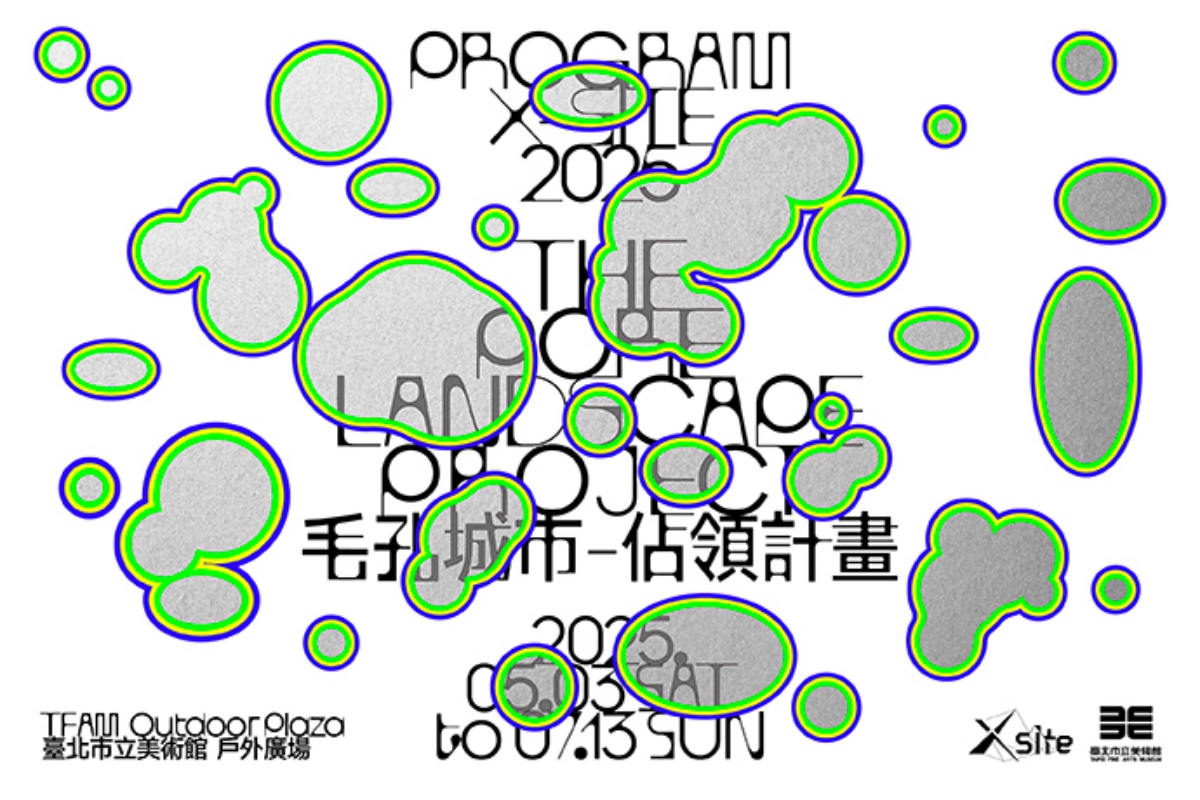

臺北市立美術館(北美館)主辦的第12屆「X-site計畫」於5月3日正式開展,2025 X-site計畫聚焦於永續發展,鼓勵團隊從創作主題至製作工法納入綠色減碳規劃,實踐循環思維的永續行動,為廣場注入兼具創新與環境意識的能量。本屆首獎團隊「表層工作室」以《毛孔城市-佔領計畫》為題,從都市熱島效應出發,打造融合藝術與地景的實驗場域,思索氣候變遷對城市與人類生活所帶來的影響。

以建築地景回應熱島議題

隨著都市熱島效應逐年加劇,高溫以悄無聲息的方式滲入日常,影響人們在公共場域中的移動與停留路徑,隨著體感適應的極限,人的行動亦逐步發生著變化。面對這樣的環境挑戰,由高偉恩與譚宇宏於2024年組成的「表層工作室」,嘗試在建築與環境之間尋求可親性的邊界。團隊跨足建築藝術、工業設計、城市議題及永續環保等領域,以建築地景的手法回應熱島議題,提出調節公共空間與環境的溫度差異,重新定義現代人與城市之間的互動關係。

具有「呼吸感」的微氣候場域

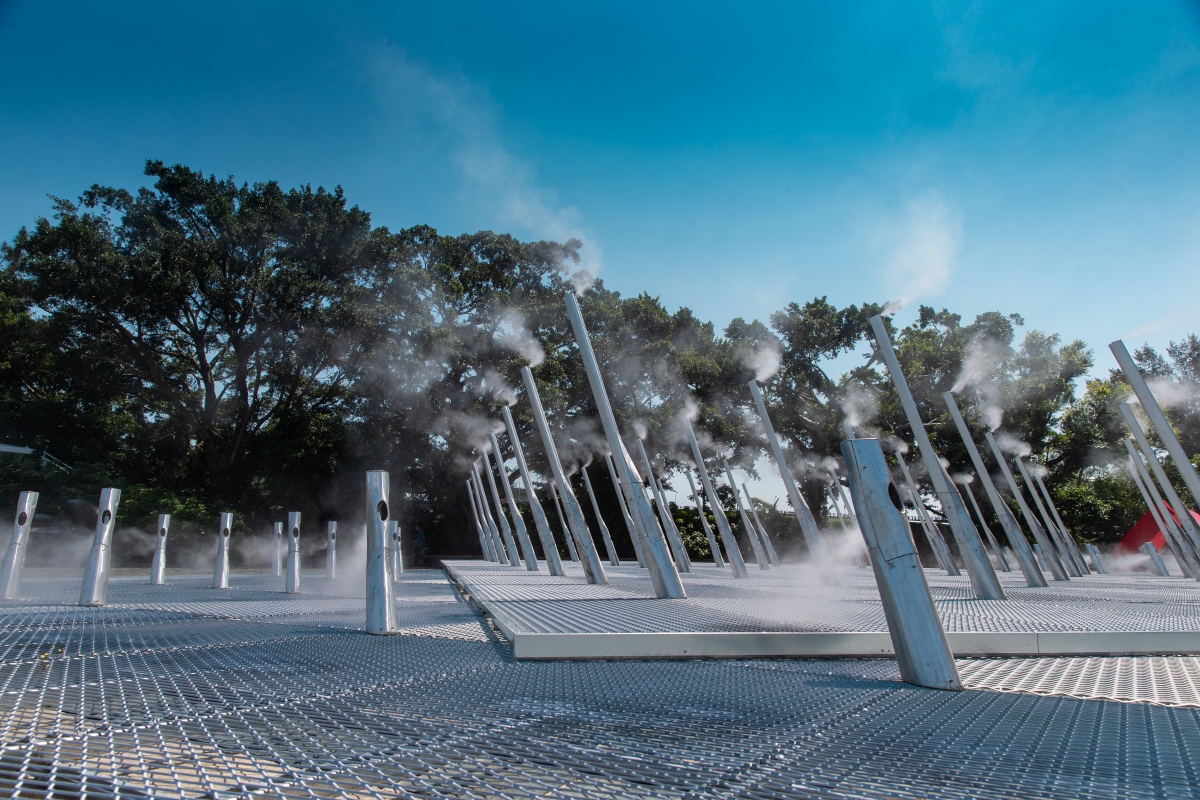

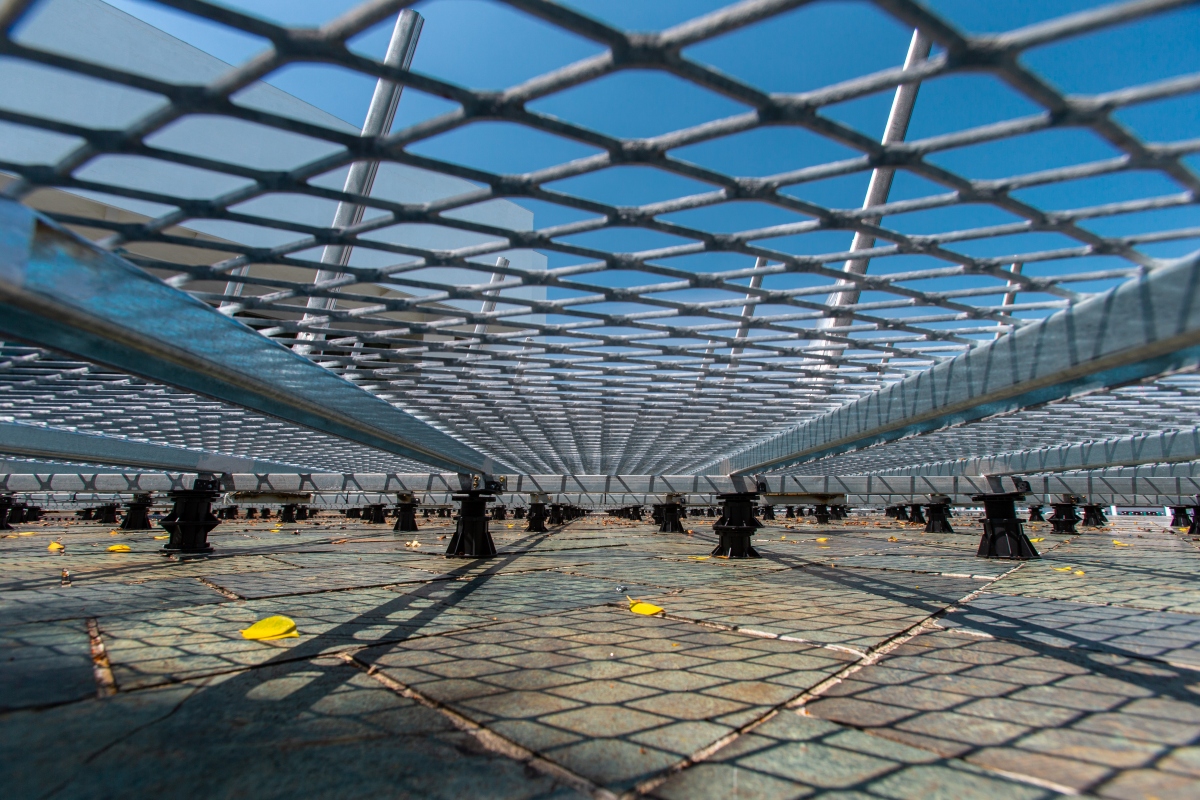

《毛孔城市-佔領計畫》將 「佔領」 拆解為三個層次:鋪面質變、毛孔介入及微氣候。團隊以人體基本的散熱機制擬態於地表,藉由大範圍的擴張網隱喻表層皮膚,再佈滿142座象徵性的「毛孔」裝置,透過噴霧模擬人體流汗散熱的過程,為灼熱地表釋放蓄積熱能。從實體裝置到無形的水霧、空氣和光影,營造出具有「呼吸感」的微氣候場域,水霧輕觸肌膚,微涼感隨即擴散,緩解熱氣滯留並改變廣場溫度,喚醒觀眾對城市熱環境的感知與共存關係的反思。

有密度、有節奏的空間經驗

本計畫有別於過往X-site著重在單一建築量體或物件的形式,此次作品利用小型物件構成的大尺度格網系統,創造出有密度、有節奏的空間經驗;亦嘗試改變廣場地面材質,選用輕質通透的擴張網及耐重堅固的骨料等常用建材,以非破壞性的組裝方式,鋪設兼具韌性與支撐力的地表結構。當觀者行走在其上時,能感受到地坪彈性起伏的變化,亦透過擴張網孔洞隱約感知原廣場地表的紋理與質地,在不同尺度下建立身體與場域之間的親密關係。與此同時,在設計上盡可能保持材料原有的尺寸與形貌,降低裁切及耗材浪費,提升循環利用的機會,更賦予展後持續使用的可能。

噴霧裝置採用回收鋁材

此外,本屆團隊將低耗能與減碳納為製程考量,噴霧裝置採用工業與消費者回收鋁材,轉化為兼具照明功能的街道家具,並以模組化的形式運用3D列印模具鑄造,不僅降低模具成本,亦提升量產彈性。在展期結束後,噴霧裝置也可完整拆卸並重複組裝,成為他案的裝置藝術、景觀照明等元件,甚至可以重新被回收製作為鋁錠原料,重新轉化為其它物件。藉此減少耗材對於環境的負荷與提升在地回收材料利用率,建構出友善環境的循環關係。

回應當代對環境議題的關注

北美館自2014年啟動X-site計畫,歷年來已支持許多新銳建築與藝術團隊實踐創作計畫,成為臺灣深具開放性、實驗性與培育中青世代的重要平台。自計畫初始,北美館即關注永續概念,鼓勵歷屆團隊逐步深化對環境議題的回應與實踐,並持續推動當代藝術與建築的跨域結合,激發公眾對公共空間、城市環境與人類發展等議題的探討與想像。今年X-site更積極回應當代對環境議題的關注,團隊表示:「本計畫中藉由這種體驗式的介入,讓廣場不再僅是物理空間場域,更成為討論和感知都市氣候問題的平台,使民眾重新連結自身與城市景觀的關係。」

推出一系列公眾活動

此外,北美館將於5月3日開展週末舉辦一場「藝術家座談」,團隊將親自分享創作與實踐的過程;當天晚上將由〈過熱狀態〉聲景體驗作為《毛孔城市-佔領計畫》的開展序曲,邀請聲音藝術家方子懷(Jez Fang)以北美館作為聲音採集現場,錄製作品周遭與美術館內外不斷逸散的人工熱源聲音,重構一幅屬於高溫都市的聲音地景。

展期間亦推出一系列以身體的「清熱解毒」與感官的「修復療癒」為核心之公眾活動,由「聲音作為氣候之耳」、「身體作為氣候感知器」兩個面向出發,透過聲響、瑜伽、冥想練習、草藥調理工作坊的感知實踐,身體對城市氣候變遷的感知練習,邀請觀眾重新開啟自身與城市及氣候共存的修復關係。相關展覽及活動資訊請關注北美館官方網站或社群平台(Facebook /Instagram)。

《毛孔城市-佔領計畫》(The Pore Landscape Project)

展出日期:2025/05/03(六)- 2024/07/13(日)

展出地點:臺北市立美術館戶外廣場

更多資訊可點此查詢

資料提供|北美館、文字整理|Adela Cheng