「美術館不僅是展示藝術發展的歷史,更透過展覽來創造思考歷史與當下世界的探索空間。」

國立臺灣美術館(以下稱國美館)2025年度展覽規劃延續上述理念,持續規劃典藏常設展、資深藝術家研究展,關注臺灣藝術各個創作世代的發展,希望觀者在欣賞藝術的同時,也更瞭解與土地和時代息息相關的歷史;同時透過更多國際的交流合作,向外探索及連結,尋找臺灣藝術在國際視野上的獨特定位。本篇盤點2025年將登場的焦點展覽:

王連晟:烏托邦的倫理機器

一月開展的「王連晟:烏托邦的倫理機器」延續當下最火熱的AI議題,探討人工智慧的數據演算是否存在人性的價值觀或道德認知,展覽透過互動裝置與AI技術,探索AI在理解和應對人類道德選擇上的能力,及機器與人類之間的複雜互動。

阿爾法聲林

國美館於2021年底成立「U108 SPACE」沉浸式展演場域,聚焦科技藝術,至今已是場館鮮明指標。2025首發展演「阿爾法聲林」由謝瀞瑩、Timothy Wood及邱偉豪共同創作,結合電子聲響、互動設計與AI技術,融合布農族八部合音、夢占文化及自然能量等元素,創造多感官共振的療癒體驗。

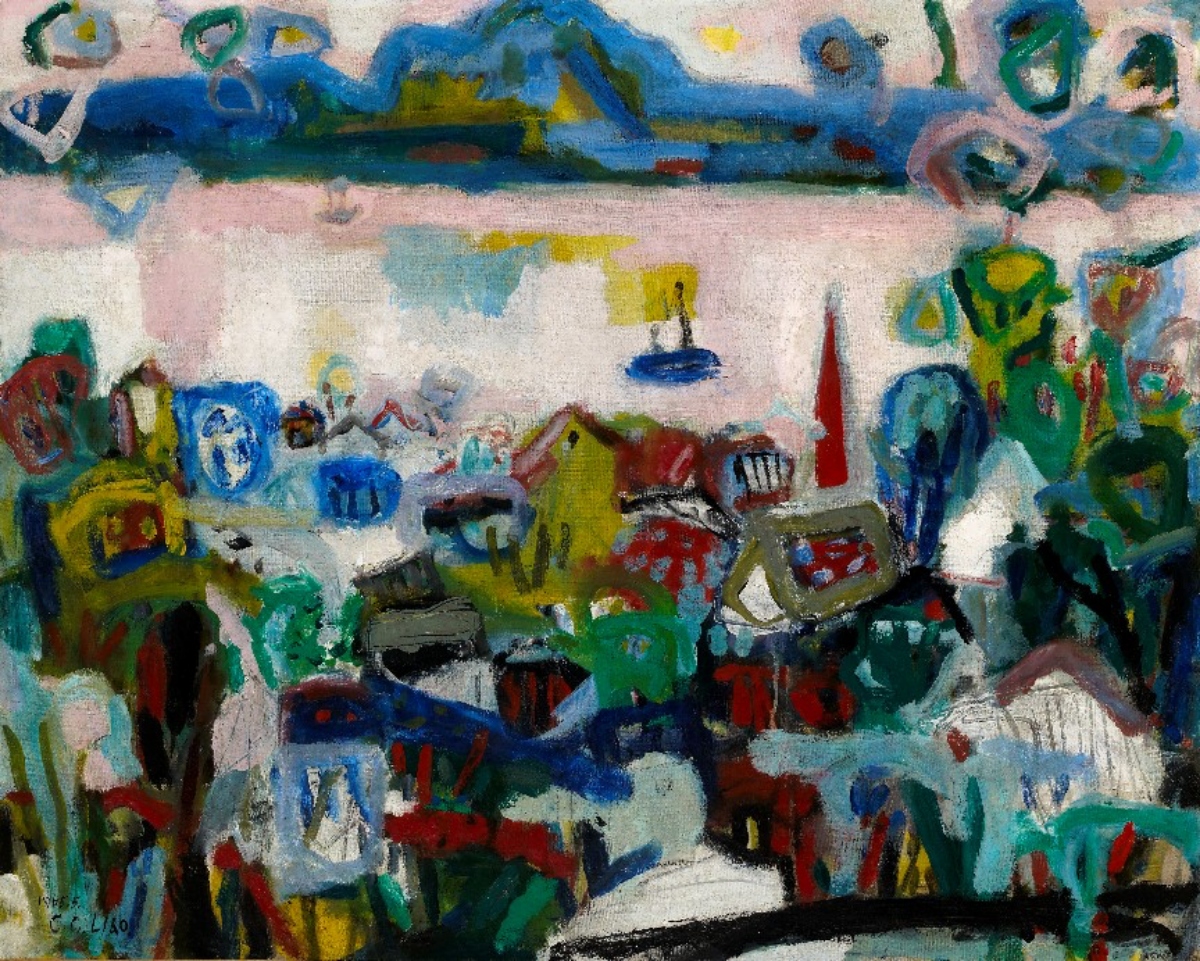

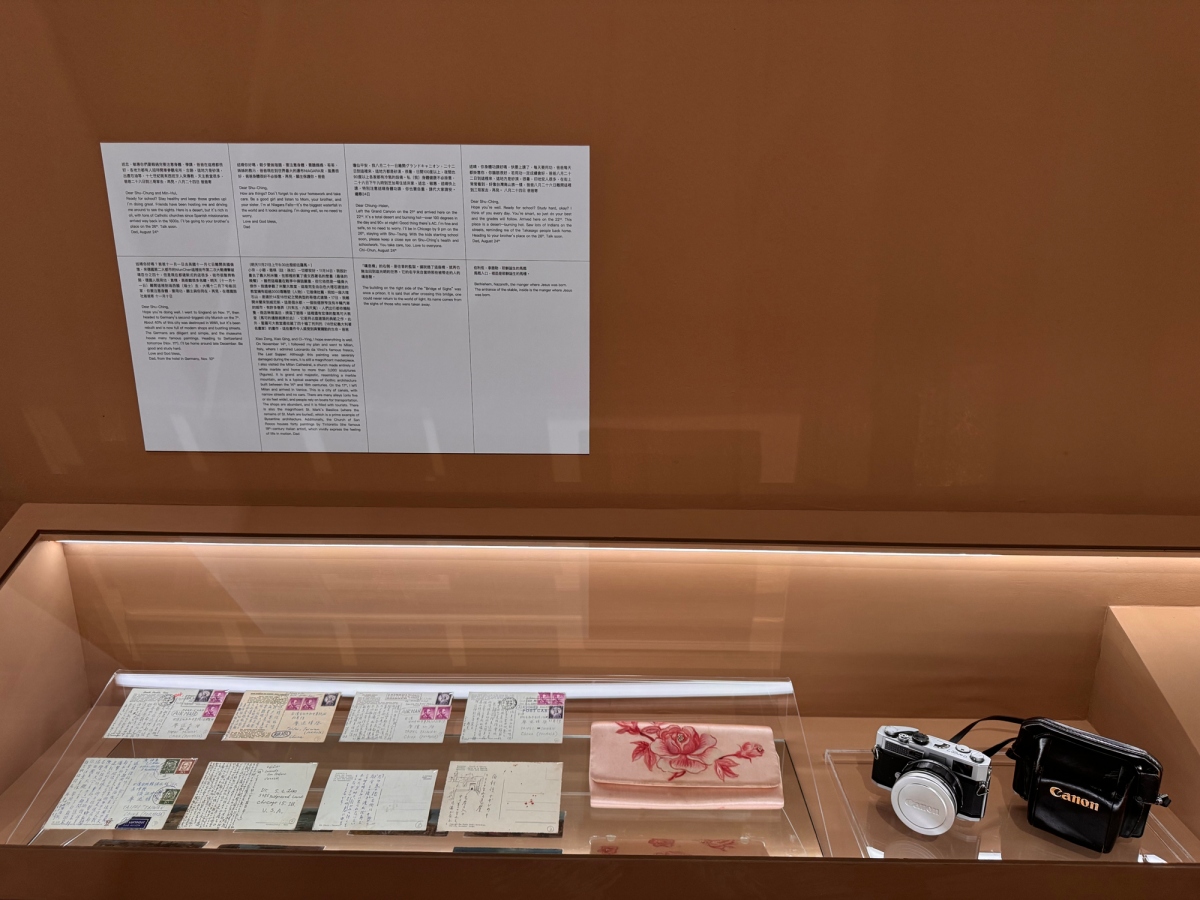

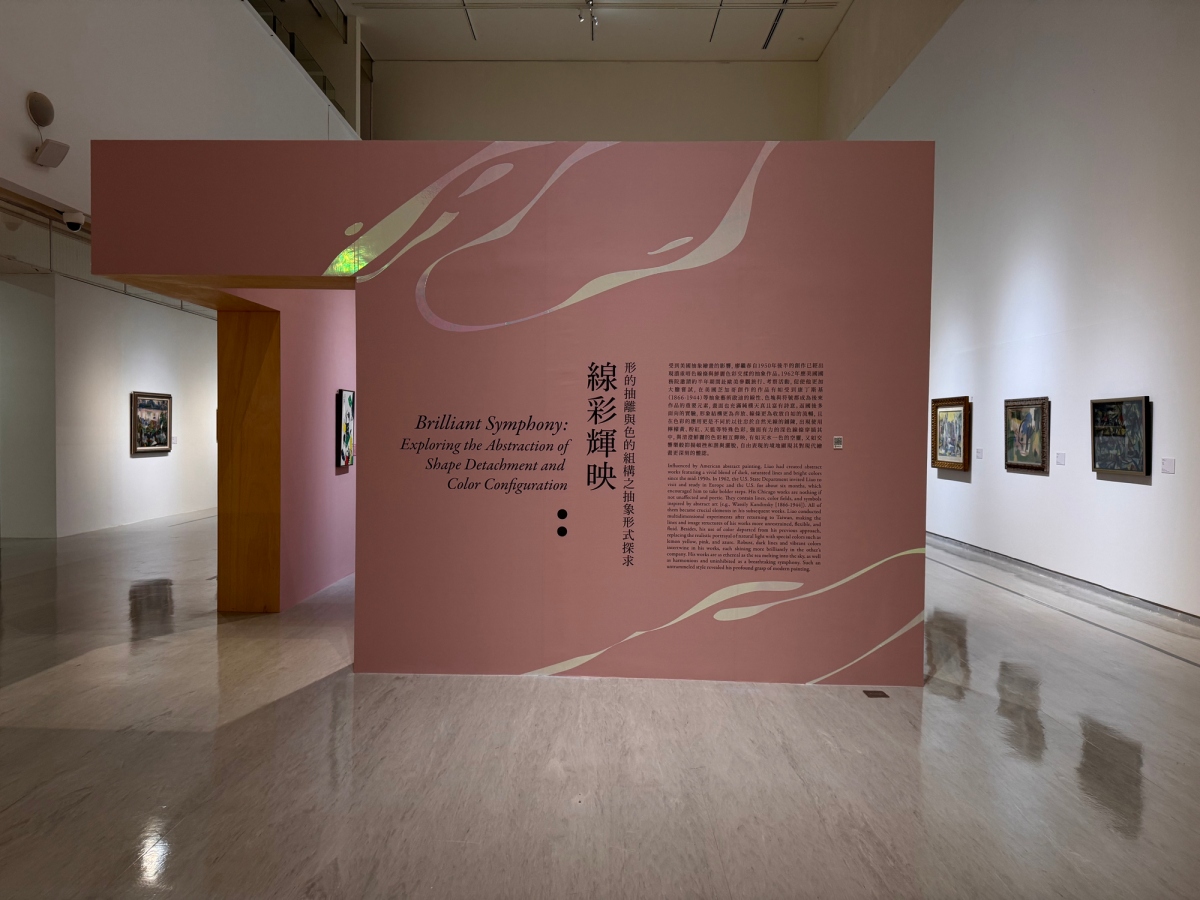

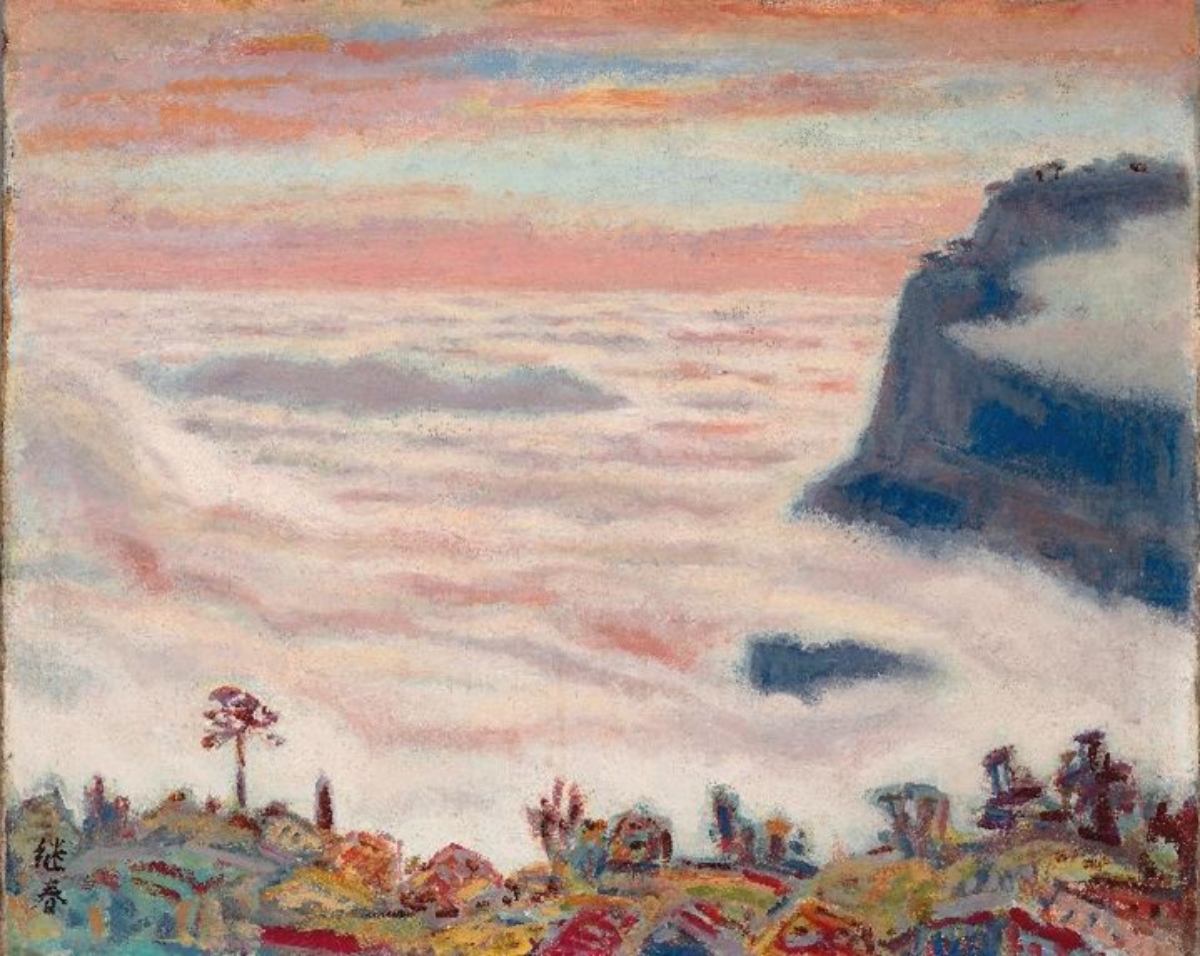

廖修平90大展

由台灣美術史學者蕭瓊瑞教授策劃,展覽除了完整呈現廖修平融合傳統與現代的藝術創作歷程,更將研究脈絡觸及他在亞洲現代版畫推廣及教學上的投入及貢獻。

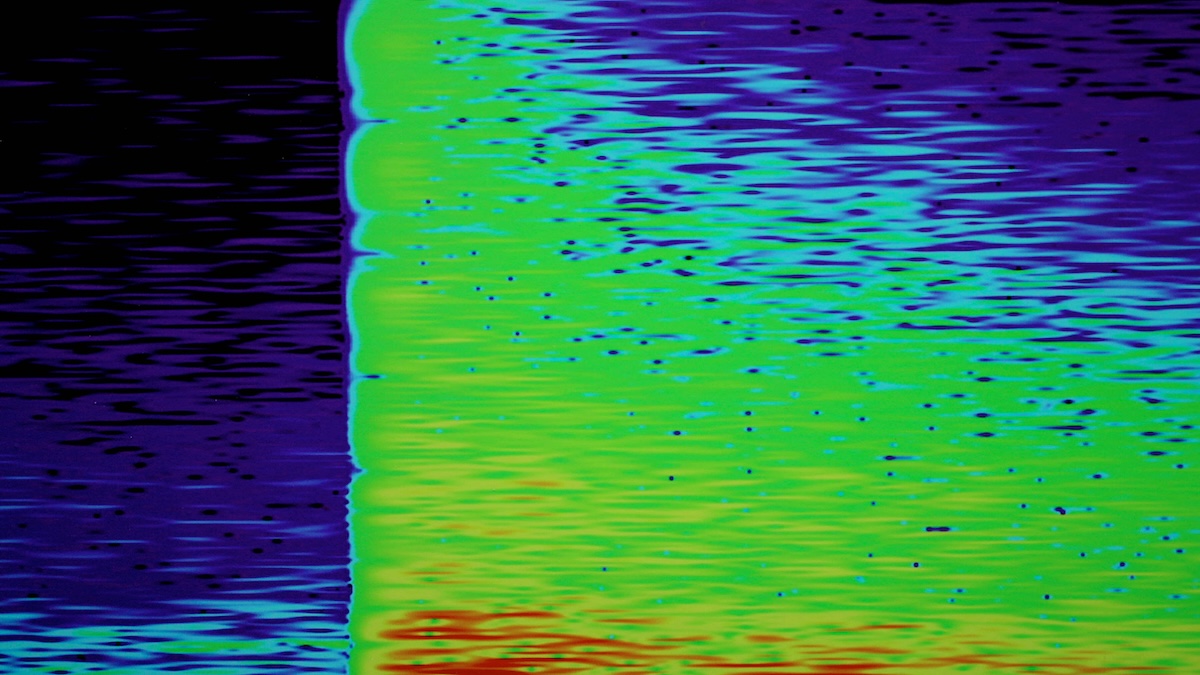

失序樂章-聲音藝術之旅

四月,國美館將迎來與法國龐畢度藝術中心的再次合作,雙方上次合作可回溯至1998年,當時龐畢度中心藝術影像於國美館展出;本次「失序樂章-聲音藝術之旅」邀集國際近30位藝術家,聚焦藝術創作裡鮮少被深度探索的聲音感官和議題,結合龐畢度中心代表性及新近購入的新媒體藝術藏品,和國美館參與加入的5位臺灣藝術家共同展開對話。展覽除了談「聲音」在當代藝術中各種眾聲返響的形式,也將觸及聲音之於身體感官、社會記憶、政治體制和AI技術演化聲景等豐富面向的多義詮釋。

時代印記—國美典藏常設展

由國美館研究人員和館外學者共同策劃,精選本館典藏,並以爬梳臺灣從明清至當代的時代脈絡為展示方式,陸續在不同時程推出下列主題展區:明鄭與清治時期漢文化影響的書畫、臺灣近代美術在地色彩光譜、戰後現代美術浪潮至鄉土現實回歸、美學表現的變法至直面時代的自我發聲、全球化與數位化情境下的回返與拓展。屆時百餘件的國美館重要典藏和臺灣藝術史的精采發展將可一覽無遺。

當代臺灣原住民的藝術與行動主義

由國美館與美國IAIA當代原住民藝術館共同組織,由國美館策展人賴駿杰、Nakaw Putun和IAIA策展人Manuela Well-Off-Man共同策劃。本展聚焦當代原民藝術中的藝術行動主義,特別是新一代原民藝術家探討臺灣原住民藝術中多元認同、生存困境、自然意識等主題,以及新世代藝術家如何拓展關於性別與族群認同,及其行動主義回應在創作生態上的現象。除展覽外,IAIA將展開多場系列推廣活動,亦將邀請本展部分參展藝術家前往短期駐村,與當地原住民文化及社群進行更多創作及學術上的交流。