2023年誕生的《夕陽小鎮》虛擬音樂節,2025年以全新主題「燒胎祭」迎來第2屆。觀眾將化身「鎮民」登島, 不僅可欣賞林強、吳赫、竇靖童等30組音樂人演出,還能參與賽車,輸贏將改變故事發展。在線下活動復甦、線上展演不再稀有的時刻,《夕陽小鎮》要怎麼做出區隔?好玩的背後又有哪些策略?

由落日飛車主唱國國(曾國宏)主理的夕陽音樂,聯手新媒體藝術團隊涅所未來(NAXS STUDIO),於2023年打造《夕陽小鎮》虛擬音樂節。在小鎮的虛擬世界裡,國國化身鎮長「曾國勇」,許光漢、ØZI、9m88等30組音樂人以虛擬替身面貌示人,更有NPC任務供玩家觸發。結合遊戲與音樂的嶄新體驗,4天的活動共吸引近2,100位「鎮民」登島。

平衡後的遊戲設計,未可知的怪異美學

回溯小鎮的創立契機,涅所未來藝術總監馮涵宇說,最早是在2021年中下旬,財團法人文化臺灣基金會主辦的台日交流展演《Taiwan NOW》因疫情取消,後決定改製線上版,其中國國與音樂人張洪泰合作「虛擬戲劇廳」,將歌仔戲作品轉成虛擬版本,而虛擬展演的技術面就由涅所未來負責。之後疫情加劇,落日飛車巡演停擺,為了讓公司保持能量,也藉機做實驗性嘗試,國國找上馮涵宇討論創辦虛擬音樂節的可能。

當時虛擬音樂節仍為稀少,馮涵宇看過比較類似的案例,是遊戲《Fortnite》與美國歌手Travis Scott合作,在遊戲裡辦了一場《Astroworld》虛擬演唱會,「我覺得它開啟很多人對虛擬音樂節的想像。」但這場演出的作法,是在本來就存在且成熟的遊戲裡加入一個新的內容,和《夕陽小鎮》得從零打造、不依附在某個平台裡截然不同。

馮涵宇說:「第1屆花最多心力的是在『平衡』,想辦法在有限的時間和資源裡,做到一個還不錯的程度。」例如將《夕陽小鎮》做成復古遊戲的原因,除了落日飛車的音樂本就有復古元素,在成本有限的狀況下,復古遊戲也是個好選擇。遊戲的操作方法亦然,最簡單的使用者體驗不外乎「用滑鼠直接點擊」,但欠缺遊戲感;於是進一步隱藏滑鼠,以鍵盤上的WSAD按鍵移動、空白鍵則可跳躍,取大眾「最簡單可上手」的平均值。

美學定調也花了一段時間,由「見本生物」盧翊軒設計標準字和各種「貼圖」(覆蓋到立體模型上的平面圖像),再由涅所未來延伸成3D遊戲裡的場景與人物。「其實我一開始有點抓錯方向。」盧翊軒說,原本想往「醜」或「kiang」的方向走,但途中發現更應該是一種「未可知的迥異」,也有點Low-Poly的味道,「那個感覺像是,你要講一個笑話, 其實笑話並沒有設計得多精巧,只是因為你很勇敢,真的把它講出來了, 所以你最厲害。」

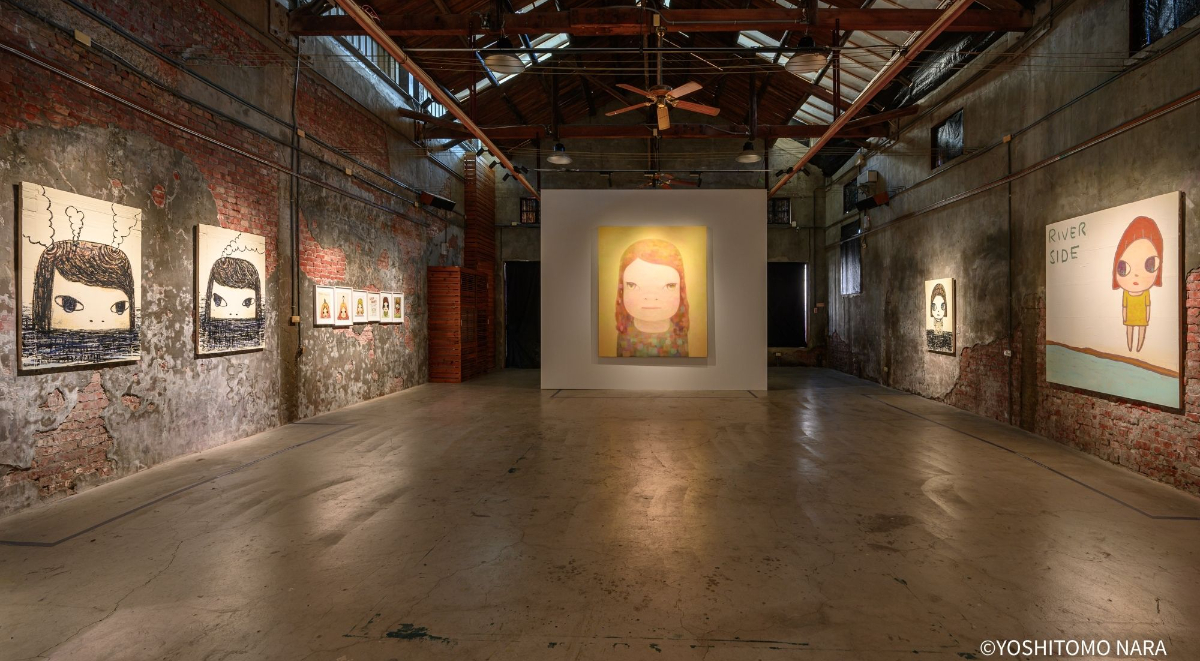

視覺充滿著不精緻的稜角和剪貼般的效果,還將音樂人真實頭像與3D角色結合,當時仍是玩家的《台灣通勤第一品牌》主持人何A此刻真心話大公開,「我心裡面真的有一個心情:現在是流行這種前衛的設計?原來設計要做成這樣才屌是不是?」但他後來發現許多曾經認為好看的設計,時間久了反而顯得有點「糗」,反倒《夕陽小鎮》的設計「意外地耐看」。馮涵宇笑說:「我們走一個『雋永』的風格。」

遊戲性+故事 給予玩家目的與歸屬感

第1屆結束後,其實原本國國並沒有續辦的打算,但馮涵宇希望能繼續嘗試,加上觀眾迴響不錯,雙方討論後決定續開第2屆,更將賽車的「遊戲性」導入小鎮。馮涵宇說,舉辦虛擬音樂節不是為了取代或代替實體,兩者本質本就不同,因此有必要做出差異化,而遊戲就是很大的關鍵。他說,發想階段的遊戲候補還有《模擬市民》或射擊遊戲等等,最終定案賽車其實來自一連串巧合,一來賽車本就在提案裡,二來何A剛好在《台通》講到想在現實中舉辦賽車的野望,國國便順勢邀請何A參加,並擔任「代理鎮長」的重任。

何A首先以玩家身分重新審視,「參加過的人一定會有一些疑問,這個小鎮到底在玩什麼?它在講什麼故事?然後接下來就是,要怎麼跟其他 線上音樂節做區分?」他發現,講到「線上音樂節」每一個人的畫面都不同,因此有必要解釋清楚《夕陽小鎮》的故事和畫面,觀眾才知道花錢能得到什麼。他以電玩用語「破台」解釋,電玩會在開頭與結尾播放動畫,讓玩家明瞭自己「完成了一件事」,「我覺得這是很重要的回饋感。」加上《夕陽小鎮》僅開放4天,並非可以在線上逛好幾個月,必需快速讓觀眾感受到「開始」與「結束」且有所收穫。

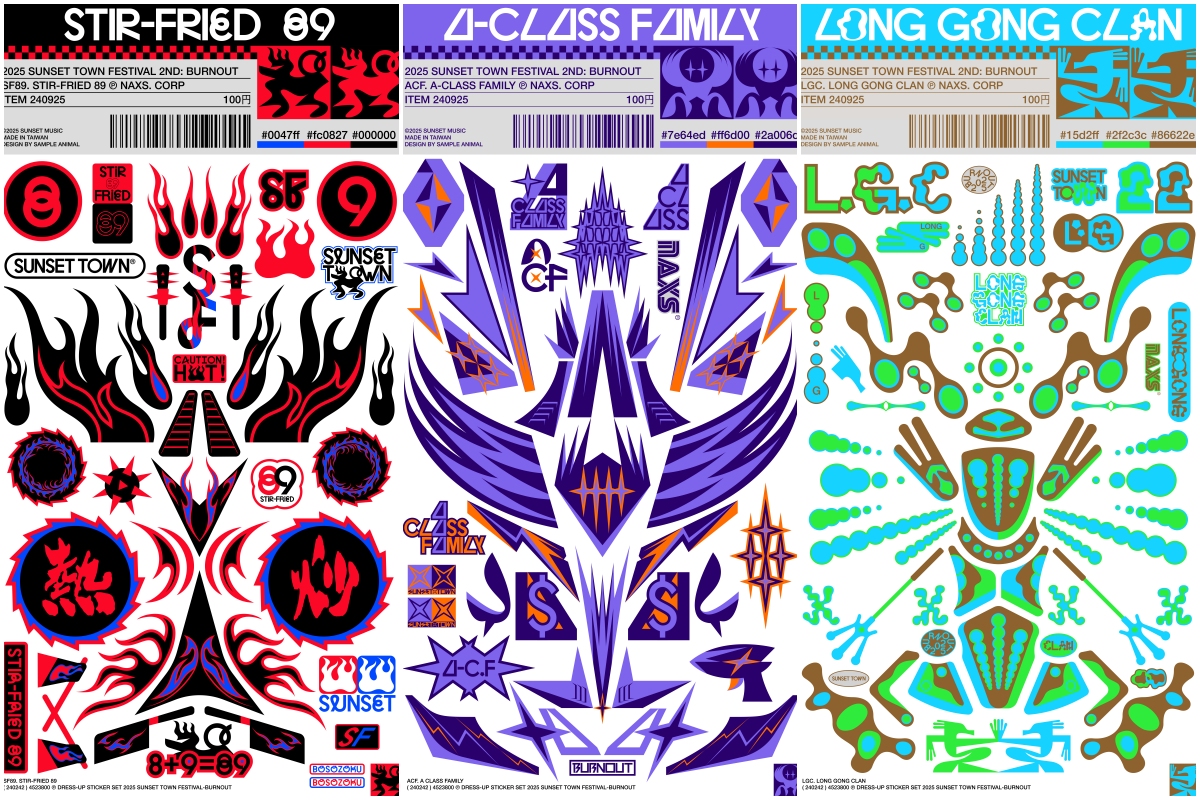

《夕陽小鎮》世界觀由導演林毛創立,此次因應賽車有車隊需求,加入「A咖家族」、「龍宮一族」、「熱炒捌拾玖」3大家族,玩家可選擇要加入哪個家族,透過賽車或解鎖NPC任務獲得積分,最終在家族與個人都會選出贏家,並觸發新劇情。而何A則在此基礎上,協助讓故事更簡潔、清晰易懂。

3大家族也都各自擁有專屬logo與車款,「一開始就知道這些東西會很龐大,所以決定用模組化的概念,但擴充性和延展性又是足夠的。」盧翊軒解釋,設計從「四驅車」的方向發想,也參考動漫《爆走兄弟》。 四驅車結構包括輪子、輪軸、車架、馬達等等,且會附上一張對稱的貼紙,於是他針對3大家族設計了3款賽車貼紙,且每款貼紙都包含多張圖像,讓涅所未來去做延伸。他從林毛撰寫的故事大綱發想,分別讓「A咖家族」、「龍宮一族」、「熱炒捌拾玖」對應到「光」、「水」、「火」的形象,武器也依照家族特性,依序搭配雷射槍、三叉戟、菜刀。

「我後來寫故事線的時候,就是看了你的圖,想說很有fu啊!」何A接過話,為了讓大眾快速認識3大家族,他分別發想了punchline,來自社會底層的熱炒捌拾玖「一起苦過就是兄弟」,如今是權貴的龍宮一族其實是「富過三代才懂吃穿」,靠房地產致富的A咖家族自然是「有實力就是可以大聲」。「故事真的是這一次的骨幹。」馮涵宇說,線上體驗需要目標感,賽車之外再加入故事,會讓玩家更有歸屬感。且3大家族不僅是故事設定,每位參加的音樂人也都依照何A「心中認為的形象」,分別為不同家族站台,而玩家也可在競賽中為自己選定的家族車隊而戰。

虛擬音樂節能有商業模式嗎?

除了賽車,第2屆很重要的是導入更多商業模式。馮涵宇解釋,《夕陽小鎮》的商業模式可分為兩大塊,第一比照線下音樂節,透過售票、贊助、廣告版位、攤位費等營收;第二則是IP延伸,有別於其他音樂節,《夕陽小鎮》針對世界觀、角色、空間著力不少,因此就有各種變現潛力,且能突破音樂節期間限定的營收模式。

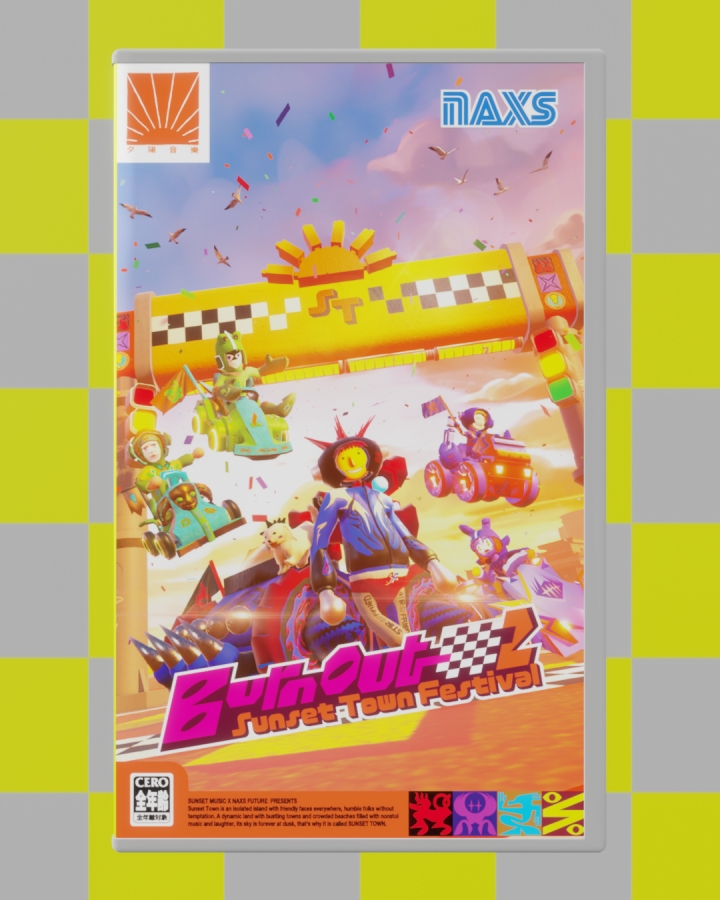

而每屆《夕陽小鎮》皆會將主視覺做成遊戲卡帶的樣子,其實馮涵宇也希望可以發行實體音樂原聲帶,因為小鎮裡的背景音樂皆是國國的創作,這次還與王希文合作,為3大家族編寫弦樂主題曲。 此外,馮涵宇還想過可以玩「雙鎮長」,邀請一位海外音樂人擔任聯合鎮長,負責策劃主題概念與部分lineup,藉此拓展國際能見度與多元受眾,讓音樂節持續保持新鮮感。

也因為第2屆多了商業模式的考量,第1屆的遊戲系統並不適用,必須砍掉重練。馮涵宇說,第1屆其實是用「網頁」在玩,透過「雲端渲染」(Cloud Rendering)技術,在雲端上的伺服器進行遊戲運算,並即時串流至玩家的網頁中,雖能大幅降低玩家電腦裝置的性能需求,但因技術尚未普及,服務成本高昂。因此這屆改為和一般遊戲一樣,需要先下載遊戲檔,雖然主要是商業模式上的考量,但也很符合復古遊戲的設定。「安裝的時候一定要有一些很奇妙的畫面,端茶給客人喝之類的。」何A突然許願。「有想要做啦,但是現階段⋯⋯會有畫面啦,但應該不是倒茶。」馮涵宇回應。

聊到這裡何A接著說,每每想到有趣的點子,就會經常收到馮涵宇以「現階段有點困難」回應,「他也是很會溝通,他會說:我覺得你這個建議真的很棒,我們也很想實現,可是現階段有點困難。」至於何A提過什麼?像是VIP可以搭直升機看表演、坐空氣船睥睨群雄,或是潮州土狗表演時螢幕會有大群山豬跑出來、拍謝少年的舞台會噴射出酒瓶⋯⋯。「那這次採訪標題就是,現階段有點困難。」盧翊軒提案。「這標題怎麼賣票?」馮涵宇提問。這題顯然難不倒何A:「沒有你(觀眾)的話,現階段有點困難。」其實打造一場虛擬音樂節,早就不只是有點困難,但正因為現階段還很困難,才有更新更多的創意值得期待。

04.19∼20、04.26∼27

「夕陽小鎮 SUNSET TOWN」線上體驗平台

文|張以潔 圖片提供|夕陽音樂、涅所未來