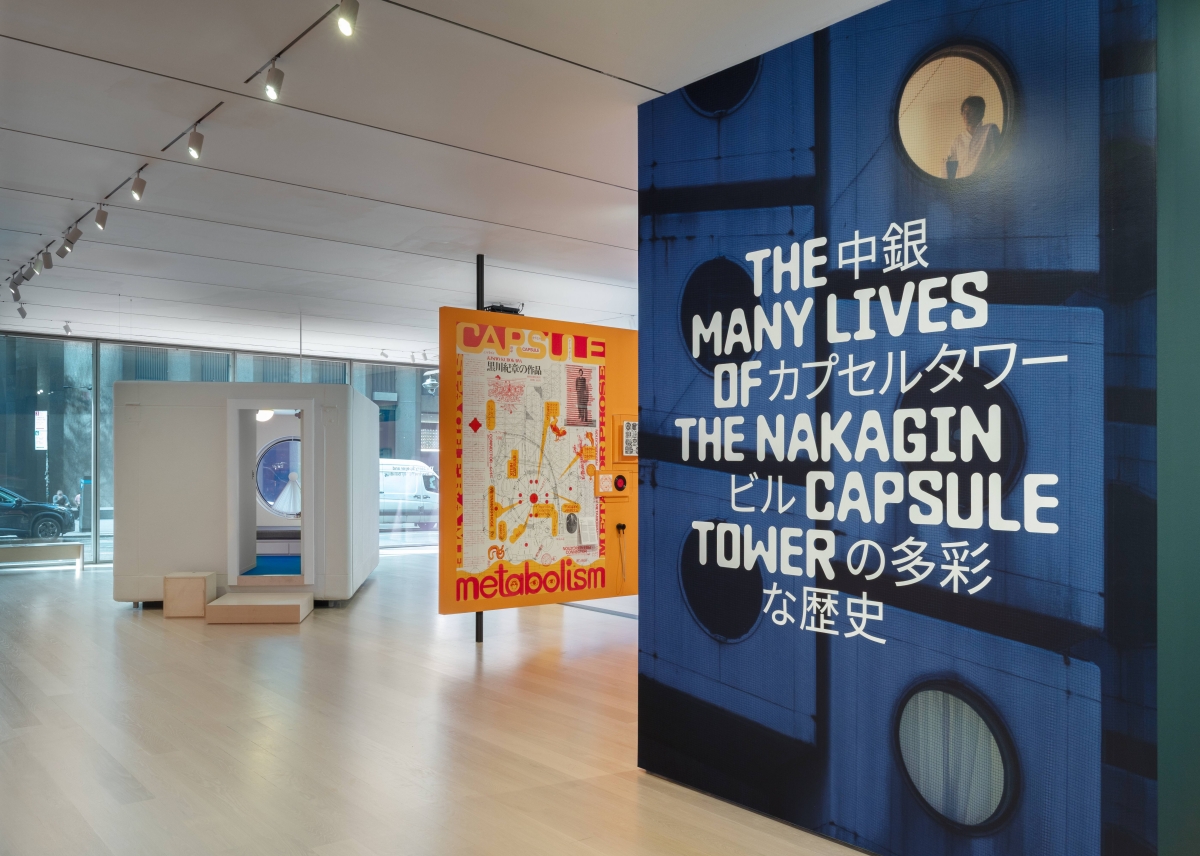

2022年,佇立於東京銀座半世紀的「中銀膠囊塔」正式走入歷史,宣告日本代謝派建築運動的最經典之作迎向終章。紐約現代藝術博物館(Museum of Modern Art,MoMA)正展出《中銀膠囊塔的多重生命》(The Many Lives of the Nakagin Capsule Tower),以完整修復的膠囊單元A1305為核心,2位策展人親身分享如何反思「未來建築」的樣貌——要能適應、擁抱改變。

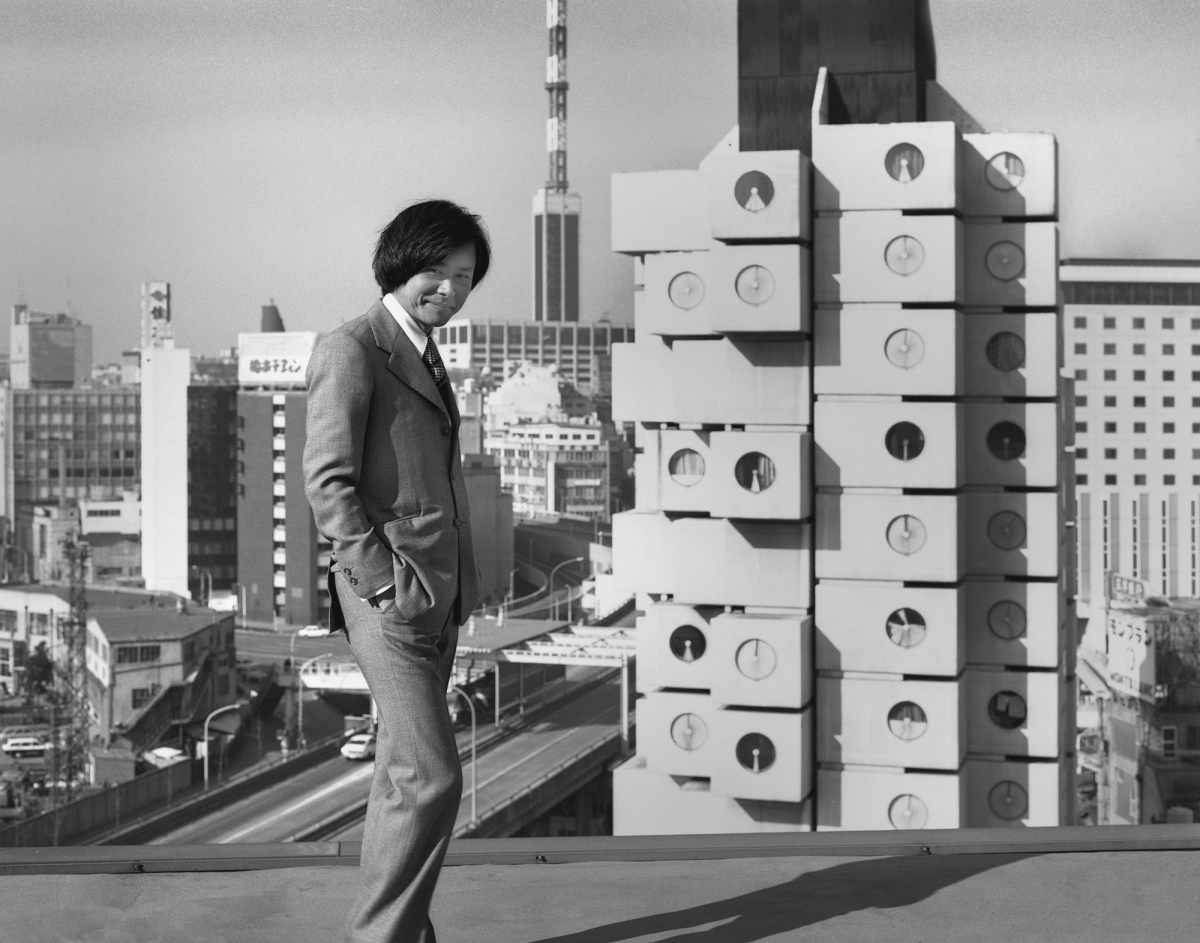

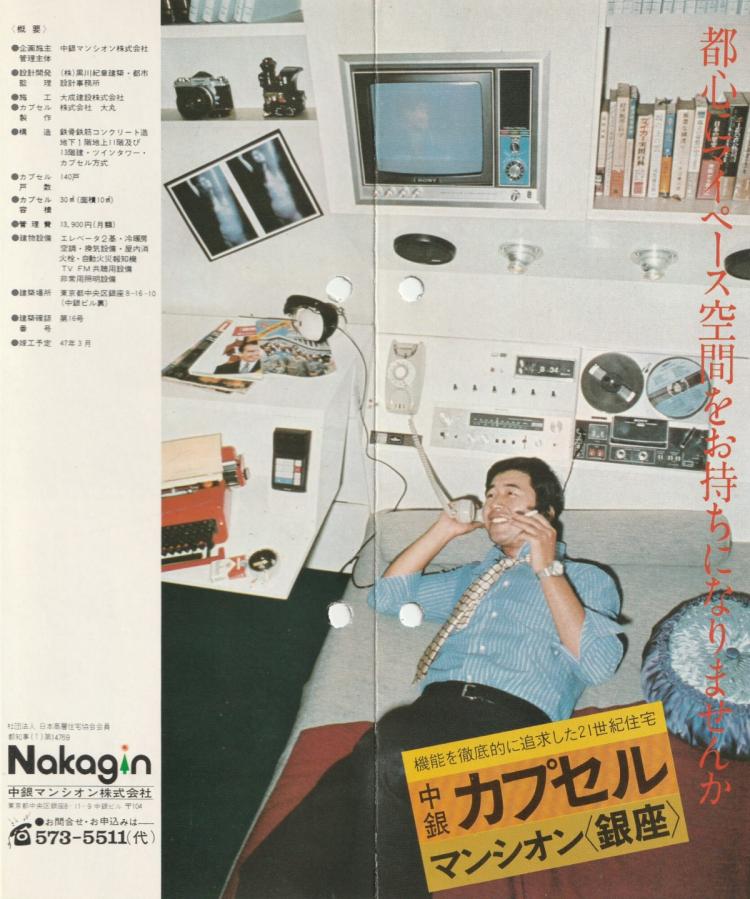

代謝派這場1960年代初期在日本風起雲湧的前衛運動,拋出一種激進想法:建築應該像生物一樣有機,隨著時間成長、進化和改變。1972年落成的中銀膠囊塔,是日本建築大師黑川紀章生涯早期的經典實踐。這座建築以2座連通的鋼筋混凝土塔樓為主體,外掛140個細胞般的膠囊居住單元,每間僅約10平方公尺。膠囊可以獨立拆卸、更換,展現出模組化的設計思維,彷彿能夠因應都市變遷而靈活調整的有機體,勾勒出一種持續生長的未來建築想像。

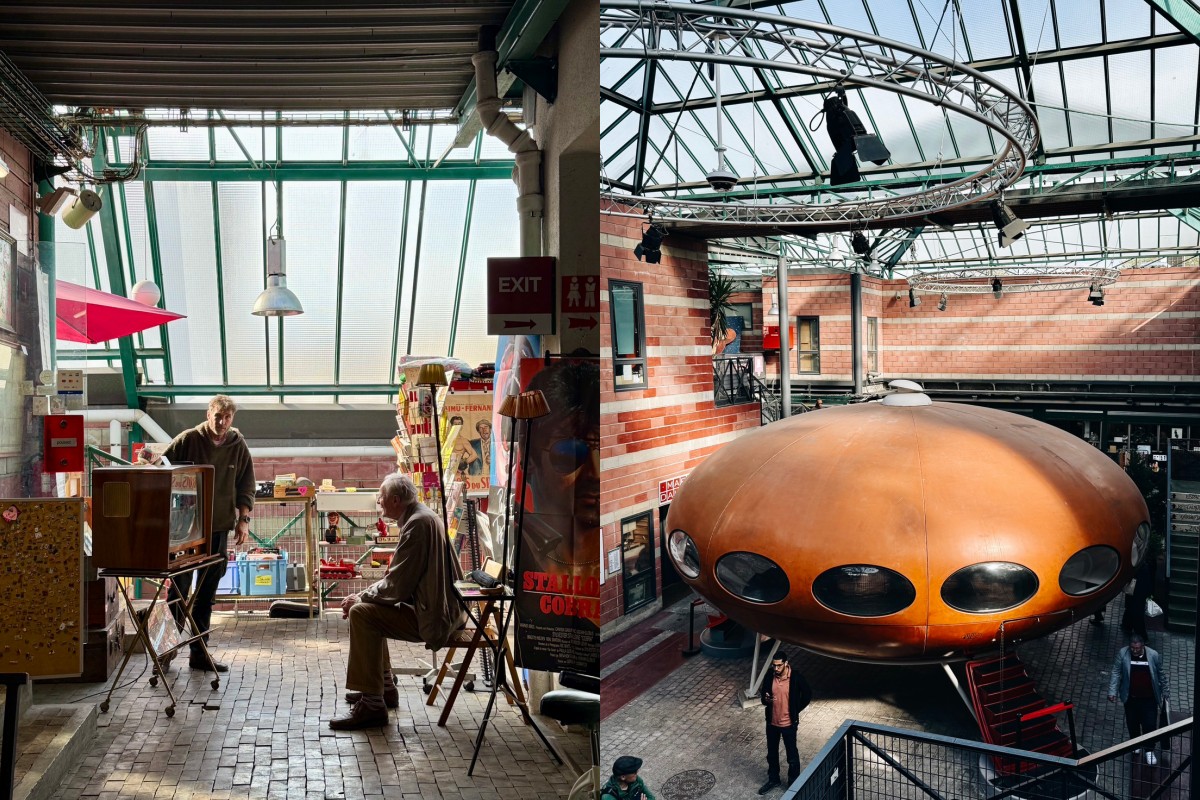

「2019年我第一次到東京時,很幸運還能看到完整建築。我甚至在Instagram上發了一張照片,發文寫著『百感交集』,因為當時已經在討論要拆除了。現在回想起來真不可思議,MoMA收藏的A1305膠囊就出現在那張照片裡。」MoMA建築與設計部助理策展人Evangelos Kotsioris回憶道。那次他只能看見中銀膠囊塔的外觀,所以當A1305在2023年12月抵達MoMA時,他說,即便經過近2年鉅細靡遺的研究,沒有什麼能比上親身體驗。「走進膠囊內部,我立刻被震撼了:空間緊湊感受卻意外地寬敞,所有設計細節都如此細膩,還有某種充滿遠見、同時又非常人性化的東西被完整保存了下來。」

從「頂樓豪宅」眺望未竟狂想

2014年,一群居民成立了「中銀膠囊塔保存與修復計畫」。當拆除已成定局,他們搶救下23個膠囊,其中14個得以完整修復。他們主動聯繫多個機構協助保存,黑川紀章的私人公寓A1302便由舊金山現代藝術博物館(SFMOMA)購置, MoMA則收藏了較高的A塔頂端的A1305膠囊。A1305的修復工作由黑川紀章的事務所親自監督,確保忠於原始構想。策展助理Paula Vilaplana de Miguel分享:「不同於大多數建築收藏只能依賴模型或圖紙,我們能夠收藏一個實體的、可以走進去的建築原件,這種機會太難得了。」

A1305是狀況最好的膠囊之一。「我們暱稱它為『頂樓豪宅』膠囊。」Evangelos補充,很可能是因位於高樓層而躲過了低樓層膠囊常遇到的雨水侵蝕。它的內部保留了原始櫥櫃、五金配件、家電、極少數完整的浴室單元,甚至連原裝Sony彩色映像管電視,以及稀有選配設備如盤帶式錄音機、FM收音機都完好如初。「A1305讓我們想起,中銀膠囊塔曾經是東京天際線上的明燈。」他說,在周圍尚未被高樓大廈包圍之前,頂層膠囊擁有絕佳視野,可以從高架快速道路一路望到東京灣,天氣好時甚至能看見富士山。「這種高度不只是物理上的高,更映襯了黑川紀章構思中的遠大理想。然而到了拆除時刻,中銀膠囊塔早已被銀座的玻璃帷幕大樓比了下去,成為一個從未真正實現的未來夢想遺跡。」

再現膠囊塔的色彩、生命與故事

雖然A1305膠囊是展覽核心亮點,但MoMA的野心更大,希望讓人的故事以及建築的演變過程鮮活地呈現出來。Paula說明:「這是MoMA幾10年來首次為單一建築作品策劃整個展覽,所以我們也希望從各面向完整探索它。」

展場大致分成2個主要區域,光線昏暗的第1展區集結了原始設計圖、模型、行銷資料和其他檔案文件,彰顯黑川思想的演進,從早期代謝派思想、中銀膠囊塔,直到他後來設計的大阪膠囊旅館(世上第1家膠囊旅館)。第2展區則聚焦在1972年建築完工後的生活樣貌,除了膠囊本體,還有建築原始的入口招牌、居民的照片及訪談,以及一個3D攝影測量模型,記錄了人們如何在裡面生活、改造空間以適應需求。如展覽名稱「多重生命」所示,這不僅指涉建築理念與居民生活的層疊歷史,更突顯為中銀膠囊塔持續注入活力的人們,正如最後一代住戶將空間改造得充滿創意,讓它成為實驗與倡議的舞台。

在體驗活動期間,MoMA會員有機會走進A1305內部親身感受。Paula分享,一大挑戰是物流運輸:如何把膠囊搬進博物館?MoMA在2019年,啟用由DS+R設計的街面展廳可伸縮立面,直到這次才派上用場。「這讓膠囊得以與街道產生實際連結,成為路人眼中醒目而迷人的存在,同時在博物館與城市之間創造對話的時刻。」MoMA也藉此展覽反思「保存」的意義,希望為實驗性建築的保存提供新模式,讓它們保持活力、觸及更多民眾。

策劃過程也有不少驚喜。Evangelos發現建築的「非人類住客」:烏鴉和各色鳥類在雙塔連通橋上聚集、鴿子在金屬屋頂踱步的聲音,還有老鼠在各膠囊間穿梭。「這些細節提醒我們,中銀膠囊塔的設計理念圍繞著生命和新陳代謝的概念,而它真的成為各種生命的棲息地。」

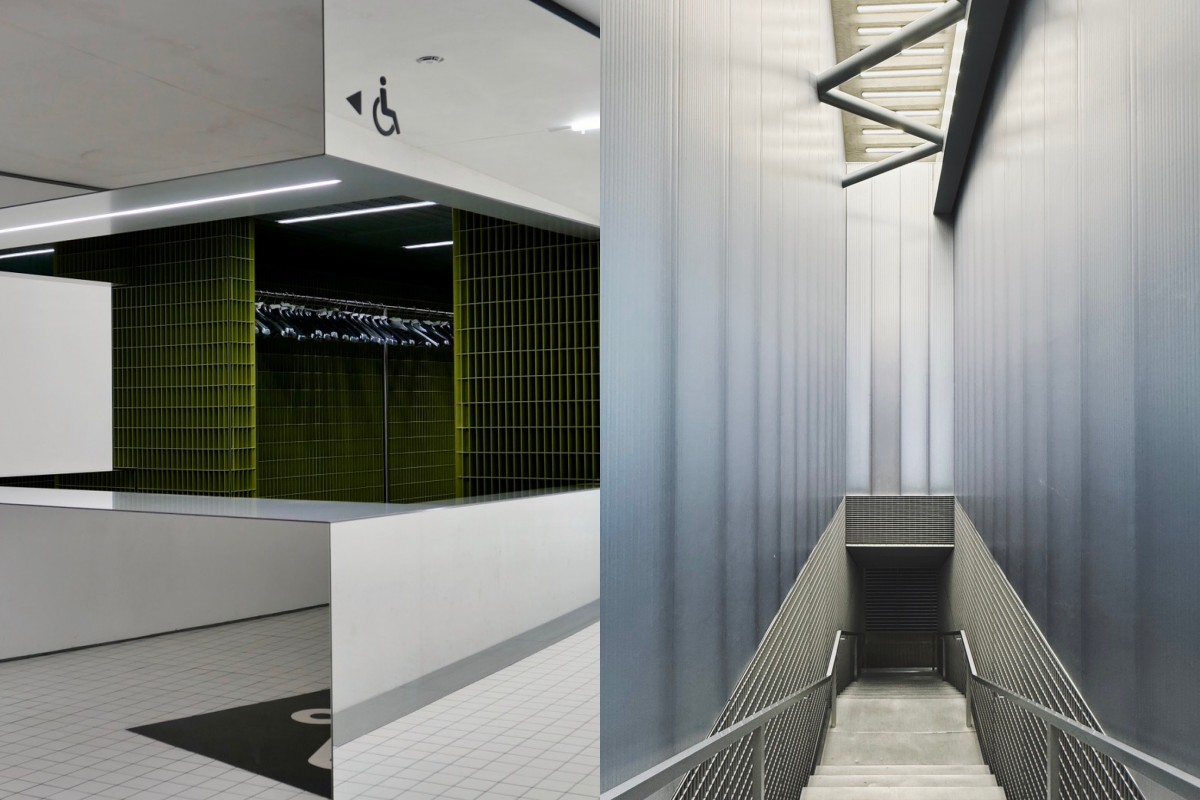

他們還發現了「色彩」。他說明,雖然人們大多因檔案照片對這棟建築留下黑白的印象,但建築內其實充滿了色彩,樓梯間便以鮮豔的色調螺旋上升,A塔是珊瑚紅和橙色,B塔則是孔雀藍和藍綠色;膠囊地板鋪著電光藍地毯,基座樓層辦公室則是赭黃色地板。「黑川團隊的配色靈感來自大自然,呼應代謝派對生物學的關注,為這座未來感十足的建築增添了溫度。展覽特意採用粉紅和橙色調,重現當年人們上樓的感官經驗。觀眾可以想像自己穿越這些色彩,一路向上,最終抵達天際的膠囊居所。」

重探建築的適應與生命力

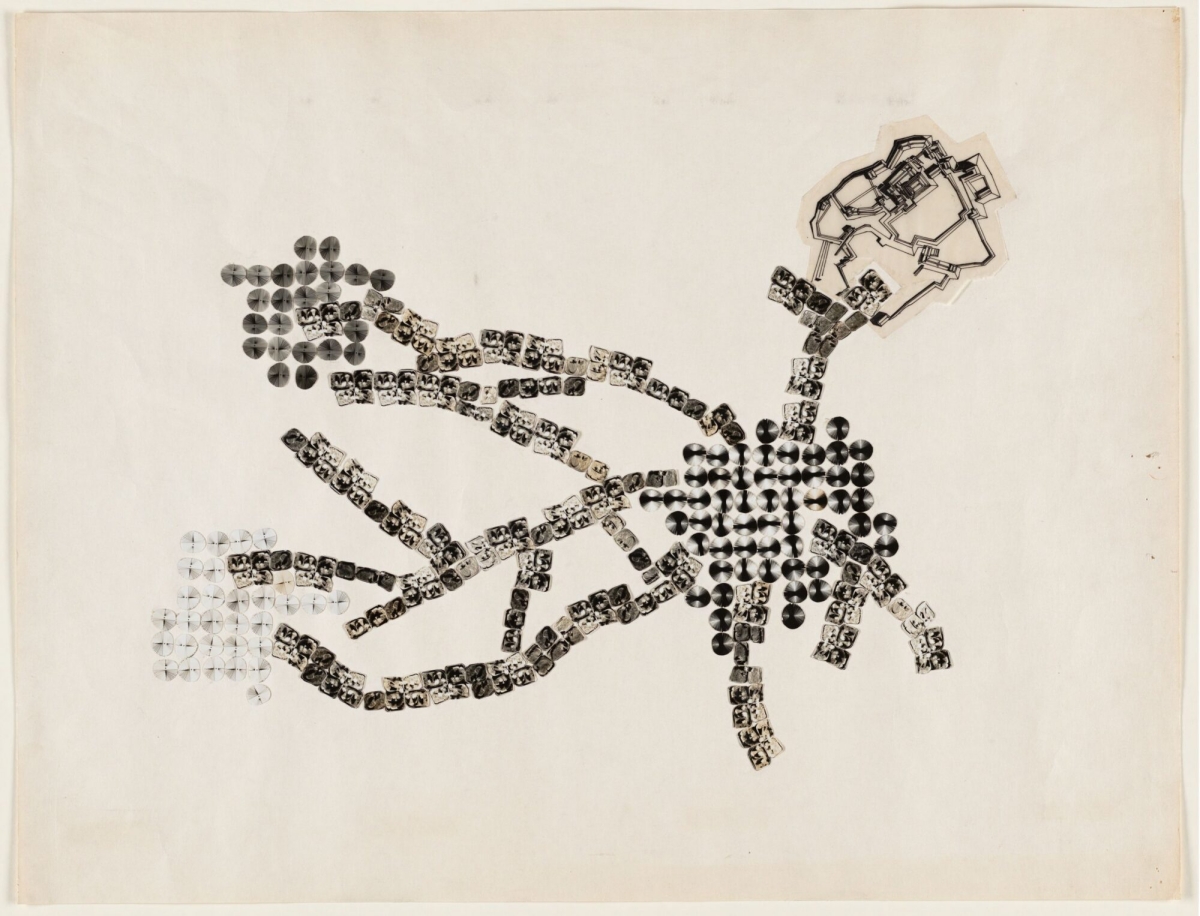

透過這次展覽,MoMA也想藉機重探中銀膠囊塔的革命性主張。黑川想像建築和城市會經歷「新陳代謝循環」,膠囊可以每25~35年更換一次,不是老舊損壞而是因為過時,既能節省材料,又能回應社會需求的變化。Paula解釋,它並非為傳統核心家庭設計,而是為單身、移動性高的都市人設想的居所,這尤其貼合當今高密度城市的需求。像是黑川在1979年設計了大阪膠囊旅館,令全新的住宿概念傳遍全世界。就連他的都市規劃提案,那充滿想像力的螺旋城市計畫(Helix City,1961)——結構靈感來自 幾年前才發現的DNA雙螺旋——都在提出一個能夠動態擴張的城市。「從根本上來說,代謝派挑戰了靜態不變的建築觀,提供了靈活、網絡化的替代方案。這種思維模式至今仍在啟發東西方建築師,特別是在預製建築、臨時結構和循環系統的探索上。」

Evangelos說明,當時西方的現代主義大師比如柯比意,歌頌的是機器時代的飛機、汽車還有大量生產模式。「但代謝派轉向了生物學和生命過程。」黑川在1958年的文章〈從機器時代到生命時代〉早已精準捕捉著這層思想轉折,這挑釁十足的標題也被用在了展覽一區。

「相對於西方的英雄式現代主義,代謝派給出了批判性的替代方案。他們的建築理念不追求固定形式,而是從變化、再生和適應的循環中汲取靈感。」儘管中銀膠囊塔從未實現定期更換膠囊的願景,這些前衛主張也未能大規模落實,但代謝派確實深刻影響了伊東豊雄、磯崎新等新一代、甚至國際上的建築師,其思想更正好回應了當代對永續性、 材料生命週期,以及面對社會與環境變遷時適應力的關注。「這個願景既具顛覆性又富有生態意識,背後的信念很簡單:建築必須像社會一樣持續新陳代謝,才能保持生命力。」

Paula Vilaplana de Miguel

MoMA策展助理,策展人、設計師與學者,現居紐約。專注於展覽空間與文化倡議,特別關注媒體、技術和身體實踐。2013年畢業於西班牙阿利坎特大學建築系。曾任哥倫比亞大學建築學院展覽助理總監,並在雪城大學任教。作品曾展出於上海雙年展、V&A博物館、威尼斯建築雙年展等。Evangelos Kotsioris

MoMA建築與設計部助理策展人。擁有普林斯頓大學建築史與理論博士學位及哈佛大學建築碩士學位,研究專注於建築與科學、技術和媒體的交集。近期共同策劃《Architecture Now: New York, New Publics》(2023)及《中銀膠囊塔的多重生命》(The Many Lives of the Nakagin Capsule Tower)等展覽。

文|吳哲夫 圖片提供|各單位