今年秋天,到馬祖來場跳島藝術之旅!「2025馬祖國際藝術島」即日起至11月16日開展,這場盛典集結超過50件藝術作品,邀人們乘船航向馬祖四鄉五島,走進戰地據點、碉堡、澳口、電廠及常民家中,藉藝術採集在地生活記憶,感受馬祖複雜且深厚的文化底蘊。

La Vie編輯實際走訪南竿、北竿展覽現場,本篇以「戰地記憶」為軸,精選7件藝術作品,帶你探尋馬祖多舛的命運,感受曾生活或仍生活在此的人們,那份不為時代洪流所滅、始終堅韌的生命力。

→ 編輯帶逛「島嶼生活」路線:9件作品展現與海共生的堅韌生命力

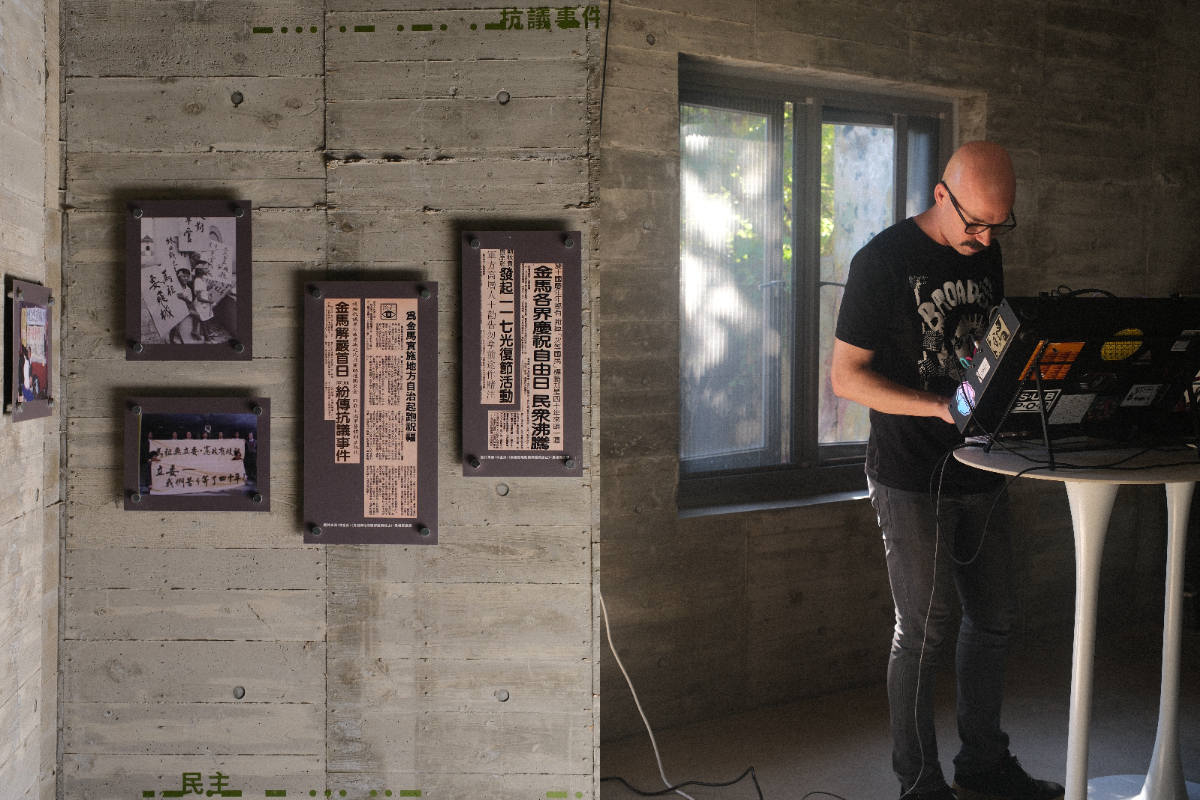

回望「前線馬祖」戰時軍民記憶

「2025馬祖國際藝術島」以馬祖閩東語中的「拍楸(pha-jiu)」為題,其意指當地集眾人之力將竹樁打入海底的捕魚工法,不僅承載世代傳承的生活智慧,延伸至藝術祭也成了「全島總動員」共築願景的象徵。策展則聚焦3大主軸:「前線馬祖」、「島嶼的馬祖」及「海洋的馬祖」,將海洋生活智慧、戰爭前線記憶與在地文化,交織成一場跨越歷史與未來、自然與社群的文化行動。

本篇聚焦馬祖的「戰地記憶」,所選藝術作品多涵蓋於「前線馬祖」主題之下——過去,馬祖作為冷戰時期的台灣前線,承載了特殊的戰地文化與國際局勢交織的歷史;今日,藝術島將這些前線故事轉化為策展的田野、脈絡及創作現場,帶領觀眾重新理解外來勢力在地留下的痕跡,也透過藝術感受那份「同島一命」的集體經驗。

戰時軍事據點化身展場

編輯實地走訪後精選的「戰地記憶」相關作品,其所展出的場域為觀眾創造了極為沉浸的體驗,包含特約茶室、曾是工兵基地的體育場、昔日國軍鎮守的據點等,每處都遍佈戰爭由熱轉冷卻仍對峙的痕跡,烙刻著大時代下小人物的複雜心緒。值得一提的是,全馬祖共設有超過90個軍事據點,這次26、53與77據點修復改造後重新對外開放,加上藝術作品進場,讓堅硬冰冷的戰地遺跡,有了溫柔訴說故事的可能。

掀開馬祖「戰地記憶」,編輯帶逛7件精選作品

01.《哥吉拉計畫 ー 健康島嶼幸福馬祖》@ 南竿舊體育場

享譽國際的日本藝術家柳幸典之作《哥吉拉計畫》此次落地馬祖,是本屆藝術島一大看點。作品設於南竿舊體育場,這塊地在軍管時期曾是工兵據點,後隨著戰地政務解除轉換為生活場域,未來將是連江縣政府新址所在地;這是體育場在拆除前最後一次對外開放。

南竿舊體育場因時代變動歷經多次身份轉換的過程,正是柳幸典選擇在此打造《哥吉拉計畫》馬祖版的主因。創作團隊表示,這項藝術計畫是為反思日本核災而生,並以哥吉拉作為在戰爭、國際強權角力及環境污染的影響下,人們「恐懼」的象徵;因此藝術家在選擇創作場域時特別謹慎——場域本身必須足夠貼題,才有《哥吉拉計畫》發生的可能,而南竿舊體育場完美符合這項條件。

柳幸典為馬祖版《哥吉拉計畫》取名「健康島嶼 幸福馬祖」,其源自體育場內的精神標語,也蘊藏對馬祖未來的祝福。本作以中央的「眼球」為核心,其虹膜映出廣島原子彈爆炸與太平洋核試驗的影像,與周圍頹敗的「災難現場」交織成一幅引人深省歷史傷痛的震撼畫面。這不僅是對日本核災的回望與反思,也呼應著馬祖因戰略位置而居前線的命運。

值得一提的是,柳幸典認為這場《哥吉拉計畫》是為馬祖而生,因此堅持構成「災難現場」的回收物都必須取自馬祖在地——從廢棄電箱、電桿、漁船零件,到居民的舊衣服、洗衣機、腳踏車,及馬祖角力隊淘汰的軟墊等,與大量塗上核能警示符號的黃色廢棄燃料桶,一同拼組並「重現」能源災難的記憶,引導人們凝視且勿忘歷史,將過往傷痕視為警惕,望向未來。

02.《第88號記憶的顫音》@ 南竿八八坑道

來到八八坑道,穴道口是成排酒甕迎接,陳年酒香撲鼻而來。這裡在軍管時期曾是戰車坑道,後隨時代變遷,轉為馬祖酒廠窖藏高粱與老酒之地。以此地為創作發想的韓國藝術家鄭然斗,曾前往南北韓非軍事區(DMZ)拍攝作品,將現實中常人無法觸及的軍事觀測塔,轉化為觀光人潮聚集的觀景塔,透過幽默敘事轉譯沈重難解的地緣政治議題。

鄭然斗這次受八八坑道的歷史啟發,帶來多頻道錄像作品《第88號記憶的顫音》。他從自身服役兩年夜間站哨的經驗出發,結合馬祖釀酒文化,藉一段軍中同袍一同站哨閒聊的影像,將火砲射擊與釀酒發酵的意象連結,搭配7只酒甕譜出的〈月亮代表我的心〉旋律,藉詼諧語境轉譯前線生活記憶,及兩岸邊境一觸即發的對峙關係。

✹ 走進戰時軍事據點欣賞藝術!

遍及馬祖各地的軍事據點,在戰地任務結束後鮮少有人踏足,近年縣政府積極對各據點進行活化,由多組建築團隊根據每一據點的場域特性,將其轉化為觀海鋼琴吧、美術館等空間,同時保留坑道、射擊消音磚、觀測口等工事,串連馬祖的過去與現在,也展現當代對戰地遺跡的多重詮釋。

本屆藝術島,南竿共有26、53及77據點於改造完工後首次全面開放。每座據點都坐擁海天一色的絕美景致,可一旁的壕溝、坑道、機艙堡、軍人房舍等戰地工事與海景形成鮮明對比,這樣的情景或許能視為馬祖今昔狀態的隱喻——如今看來愜意寧謐的海景,過去在鎮守的軍人眼中卻是一片令人不安的景色,暗藏著難以預測的危難。

03.《不是誰的棋子,我們是…》@ 南竿26據點

建於岬角的26據點與長於灣澳的介壽村比鄰,天氣好時在此能看見遠方的東莒、西莒和東引島嶼輪廓,景色旖旎。在坑道入口外的平台,台裔加拿大藝術家李佩珊帶來裝置作品《不是誰的棋子,我們是…》,邀當地居民共同書寫和繪製馬祖印象,並想像島嶼的未來,除了呈現地緣政治棋局下馬祖作為「棋子」的哀愁,也展望美麗將來。

04.《菊花五千朵》@ 南竿77據點

77據點改造後搖身一變為「等待美術館」,命名呼應著過去軍人鎮守於此無盡的等待——等待海面另一端的動靜,也等待征戰結束返鄉的日子來臨。懷著致敬、悼念和祝福之情,藝術家林銓居在坑道內展出《菊花五千朵》,燒製數千朵陶瓷黃菊鋪滿地面——菊花與佈滿消音錐的砲台碉堡相映,象徵馬祖自1949年起經歷的數十年戰地歲月中,無數流逝的青春與生命。

05.《家書》@ 南竿53據點

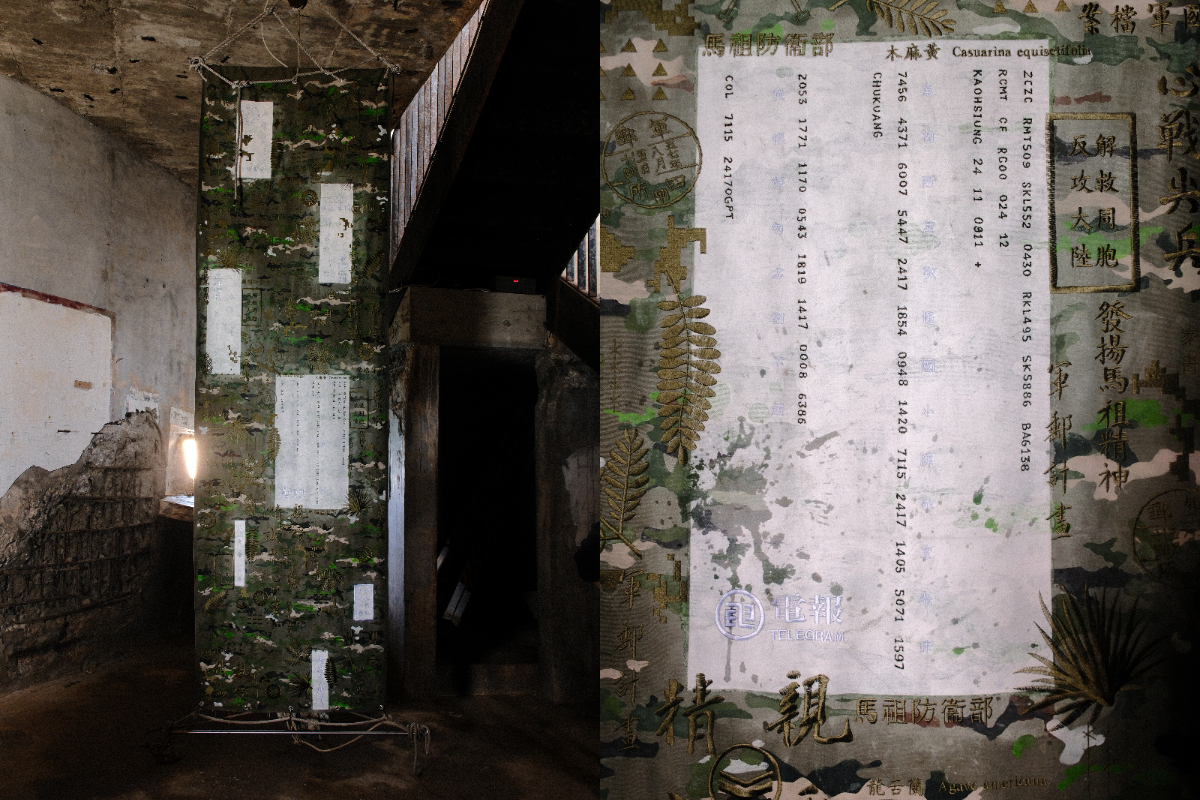

綠意繚繞的53據點轉變為觀海鋼琴吧,清幽環境很適合放鬆沈思。策展人洪榆橙在此策劃一座「藝術郵局」,坑道內展出藝術家張致中的《家書》,其以迷彩掛布搭配感濕油墨,呈現軍旅書信的浮現與消逝,當中還藏有「植物密碼」,這些植物多是因戰時為遮蔽而大量種植;作品旁就是軍人過去鎮守時睡的床位、觀測用的窗口,讓觀展體驗更為沈浸。

06. 《馬祖島來信》@ 南竿53據點

53據點觀海平台上的玻璃屋中,則展出狩野朋子與中坪多恵子的《馬祖島來信》,兩位日本藝術家將徵集而來的戰時書信集結成冊,結合木箱鼓聲響,邀觀眾在舒心節奏中讀信,透過字句想像軍人生活在此的心情點滴。現場也擺上手工明信片,歡迎在此提筆寫信,體驗寄信蘊含的情思。

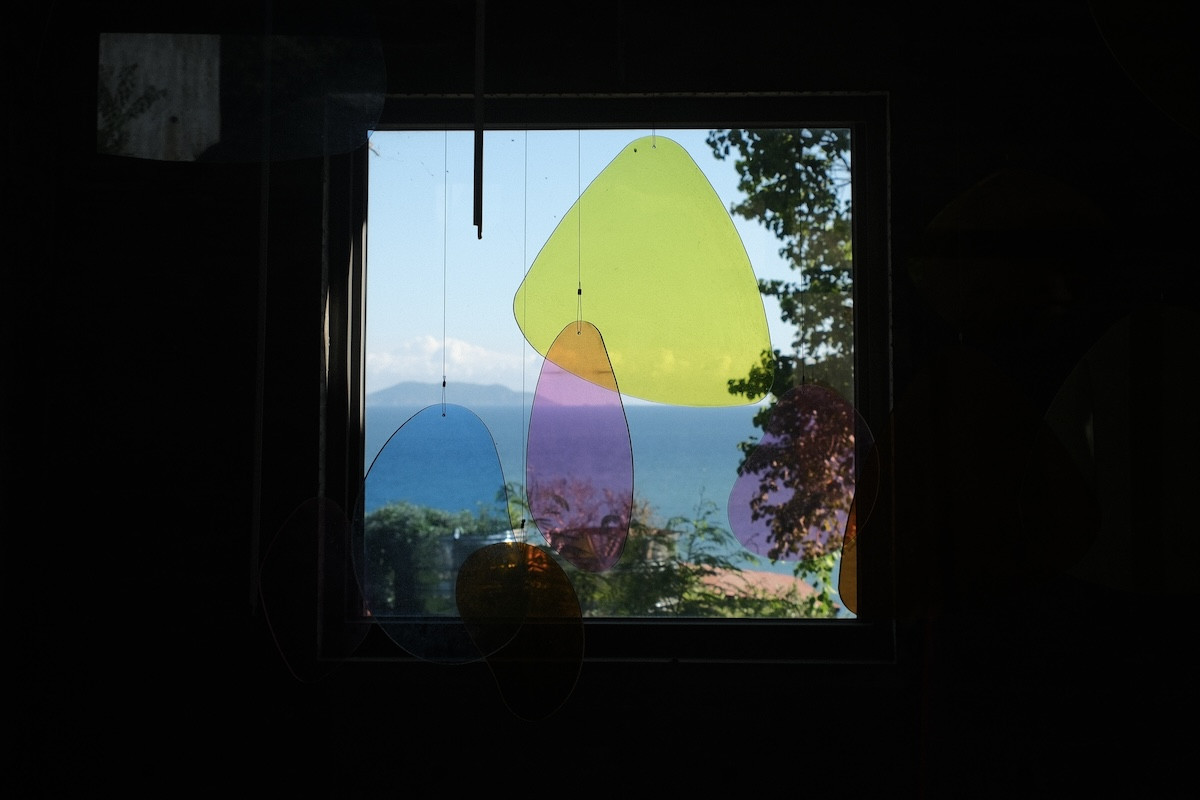

07. 《暗光屋瓦》@ 北竿龍福山莊

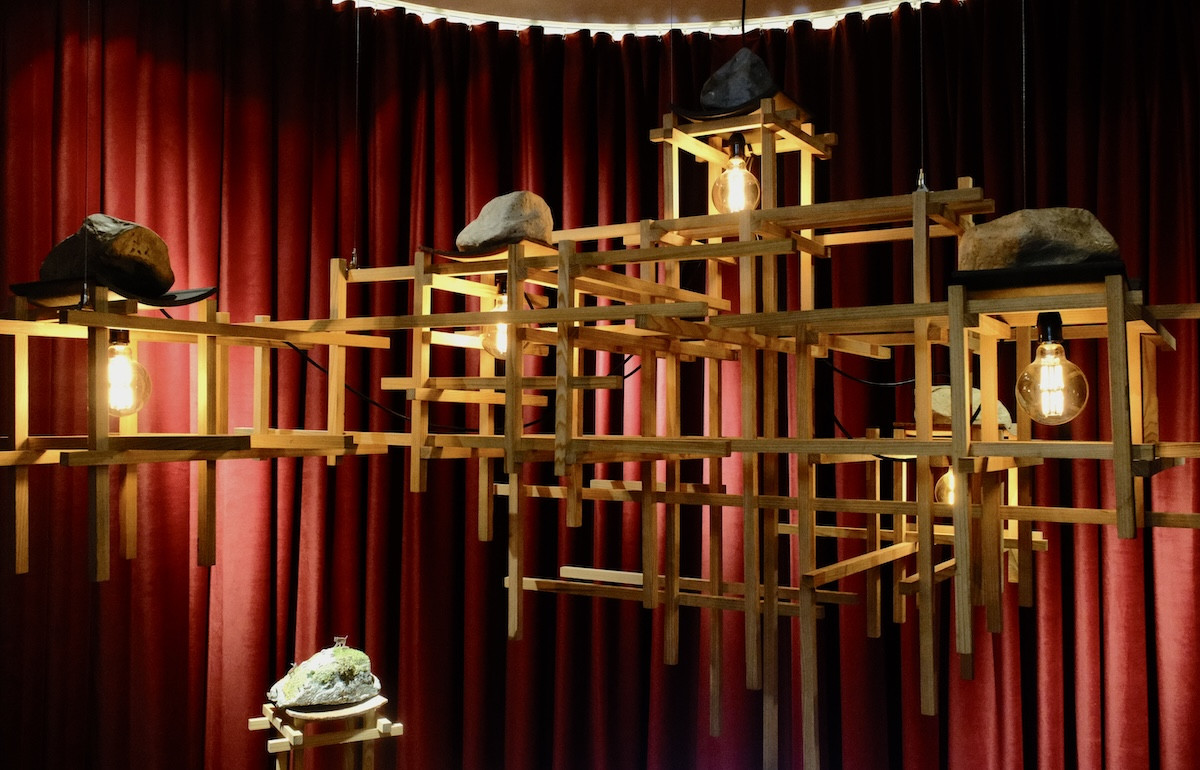

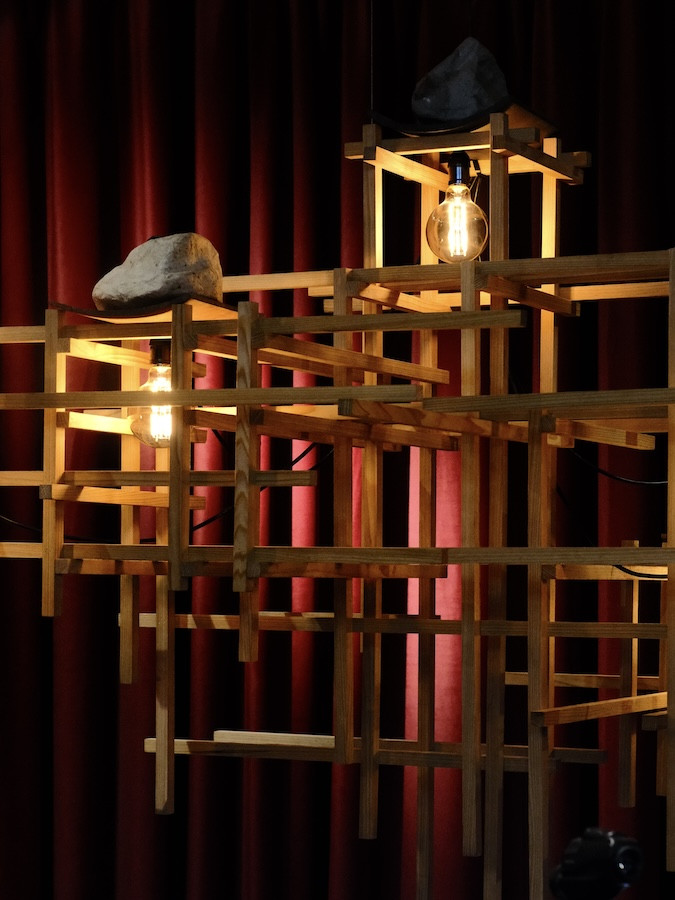

同樣回應馬祖戰地政務的作品,還有艸非火團隊以「燈火管制」為靈感策劃的藝術計畫,其與南竿、北竿及東引的在地店家合作,將藝術帶入餐廳、旅宿等生活空間。其中在馬祖第一家旅宿——北竿龍福山莊,展出的是設計師徐景亭作品《暗光屋瓦》,本作結合紅色布幔、木造結構及燈光,抽象再現北竿島上於燈火管制時期的生活場景。

回溯馬祖軍管時期,居民在特定時段必須熄燈,這時如果需要光源只能偷偷來,在燈上蓋塊黑布,為保吉利再蓋上一塊紅布,成了一代馬祖人的共同記憶。《暗光屋瓦》以木框架構築幾何形態的北竿地形,用燈泡象徵點亮生活的光源,外部包圍一圈紅色布幔,呼應在地人在肩扛「任務」的狀態下,即使不便仍照常度日的光景。本屆藝術島落幕後,作品也將留存於原地,屆時紅布將被卸下,裝置將成為迎賓的「吊燈」,化身旅人探索在地故事的窗口。

編輯帶逛「2025馬祖國際藝術島」系列文章,將陸續有「與海共生 島嶼生活」路線、軍事據點改造重啟等主題上線,集編輯實地走訪經驗,帶你乘著圖文展開馬祖跳島之旅,深入探索這場兩年一度的藝術盛典。

2025第三屆馬祖國際藝術島「拍楸-你的海洋,我的陸」

展期|2025.09.05-11.16

展場|馬祖四鄉五島(南竿、北竿、東莒、西莒、東引)