2025台北老屋新生大獎14件得獎作揭曉——去年一度引發話題的「0km山物所」果然評審團大獎榜上有名;今年方才啟用的臺文館據點「臺灣文學糧倉」、條通商圈老旅館「天津大酒店」及一代音樂人李臨秋生前住所「臨秋居」見於10佳作之列;勾勒跨世代理想生活藍圖的私宅「和煦」則拿下整建維護特別獎。年度名單如將散於街巷間的老屋合為一支無限萬花筒,領我們環視台北、見證台北城市魅力。

第25屆台北老屋新生大獎2025年9月25日於臺灣文學糧倉舉行頒獎典禮,由台北市都市更新處與台北老屋新生委員會共同頒發最具代表性的3件「評審團大獎」、10件「Best 10」傑出作品及1件「整建維護特別獎」。共計14處座落台北大街小巷的特色空間,分別自住宅、辦公場所和歷史建物轉身而來,實現老屋活化的多元想像。

注入創意力,煥發老屋鮮活生機

除作為無生命的建造物存在,老屋更是城市文化與生活切片的有機載體。如今已然走過25個年頭的老屋新生大獎,持「整建維護」的側面支持態度,台北市都市更新處結合旅宿、餐飲、藝文等各領域創意力,推動多面向都市更新,逐漸形塑台北新舊共融、溫暖有味的當代風貌。透過四方團隊的獨到眼光捕捉老屋的永恆價值,為其賦予嶄新生命、再向大眾重啟門扉,體現城市的進步,從不只是圖紙上那些未來將要不斷高築的新大樓,而是人們終能實感周遭景象,回頭覺察深鑿於歷史底蘊中的人文之美。

2025老屋新生大獎得獎作品一次看

► 評審團大獎

評審團大獎3件作品從不同向度彰顯建築韌性,化磚瓦為充滿人味的故事章節。「After5步驟六」修復坍塌老宅,以咖啡為媒介凝聚社區力量;直轄市定古蹟「博愛路2號店屋」幸未拆除,得存藏老屋記憶、延續街道景觀;「勤美0km山物所」在都市叢林中闢建自然體驗場,發揚永續生活。無不實踐「老屋新生」旨在讓被現代化落下的建物重回人們生活、再次供作公共交流之用的精神。

#After5步驟六

此作將屋齡超過40年、屋頂坍塌的廢墟老宅煥新為街角咖啡館。團隊秉承「最大限度保留原樣」原則,使修復後的標誌性三角斜屋頂、洗石子牆仍可見歲月痕跡。屋內分1、2樓進行規劃,1樓設開放式吧檯,2樓閣樓則留私密座席。整體以「第三空間」之姿,將被遺忘的城市角落揉捏為聯繫鄰里的情感容器,在林森北街區點起一盞溫柔的光。

#博愛路2號店屋

此作循「修舊如舊」之念,依據老照片還原一座建於1927年的磚造店屋風貌,包括採取人工剝漆手法重現十三溝面磚原色、恢復屋頂的老虎窗與北側立面的「東」字泥塑等。並選用碳纖維包覆補強結構、更新節能設備,讓老屋在傳承都市集體記憶的同時,亦能符合當代使用需求。(該屋屋主曾考慮與鄰棟共同重建為高樓,然在會見專家學者後,認知其為乘載過去的重要資產,最終決定留下。)

#勤美0km山物所

此作活化1930年代「總督府山林課宿舍群」,落實「城市中的山林入口」定位。園區除集結展覽、商店與餐廳,且定期舉辦「山友會」沙龍外,其設計最為特出之處還在於傳統動線的反轉:引導民眾先至建築後方的庭園,進而利用不鏽鋼鏡面裝置,創造觀看老屋的全新視角。另也與林業署及林業試驗所的瀕危復育計畫合作,在庭園中種植逾百種台灣原生植物,打造生態跳島與環境教育場域,堪稱公部門與民間協力的典範。

► Best 10

店鋪類作品首先有師大巷弄裡的「Terra土然巧克力專賣店」、重慶北路上的甜酸二號店「Sweet & Sour Kitchen」創造友善環境與街區共好;倡議公共議題的「市民書店」和關注台灣人文的「奎府聚書店」採取不同選書策略,建構當代知識生態系,延伸老屋新生之於社會文化的多重意義。

#Terra土然巧克力專賣店

此作以軟性手法刻意讓自然侵入室內,涵養溫州街30年老公寓為「雨林裡的Bar」。設計師將建築內縮,留出半戶外迴廊與入口前院,一來可擺置戶外用餐區,二則將綠意盎然的轉角還予社區,供居民駐足休憩;室內外植栽與土丘連成一氣,愈加模糊自然與人工界線。

#Sweet & Sour Kitchen

此作一改見證台灣紡織業黃金時代的老屋、昔日知名布料貿易公司「高佛企業」辦公與展示場所為4層樓複合門店,保存其清水泥牆、樓梯骨架及天井,同時巧妙加入現代元素;除供應咖啡、餐食外,亦設置私密音樂空間、視覺策展區滿足多樣需求。該建物的轉型,可謂變相延續在地產業歷史。

#市民書店

此作座落車水馬龍的市民大道旁,空間設計留有原屋紅磚牆體,並運用大量帶有曲線的家具營造時髦俐落風格。結合展覽、議題講座及Live Podcast的經營方式,讓書店從單純的書籍銷售展開成為公共議題的實體對話場域。

#奎府聚書店

此作改造赤峰街80多年老宅,名稱取自平埔族舊社名「奎府聚」,傳承地方歷史記憶。大門立面以仿舊處理營造穿透感、吧檯涵納台北山脈稜線意象。店內不僅銷售台灣文史主題書籍,更承其名「聚」,規劃內用座位區與彈性包廂空間,供人與書、人與人相聚。此外同樣藉由舉辦主題書展和各式講座,發揮藝文推廣與知識傳遞的功能。

旅宿及辦公空間類作品亦為本屆亮點,「天津大酒店Vagus Hotel & Lounge」在不抹滅老旅館細節韻味的前提下提升軟硬體設施,織就既存熟悉溫度、亦富新穎情調的住宿感受;「四務所」運用在地材料重構房屋立面,使建築自然融入街區肌理;「共生溫室」孕育共創聚落,為工藝創作者尋找新機會。

#天津大酒店Vagus Hotel & Lounge

此作試圖促成老靈魂與新美學的交會,著手條通商圈內擁有45年歷史的「天津大飯店」改造,包括於1樓大廳增設Mini Bar、將地下室轉型Vagus Lounge以舉辦脫口秀及音樂表演,昇華傳統旅店為勾連人際網絡的節點。其空間機能的再造,無疑為旅客製造更多文化交流機會,同時嶄露產業的可持續性——使老飯店再成另類閃耀地標。

#四務所

此作本身即為建築師事務所的辦公空間,團隊在403花蓮地震後放棄危老重建計畫,選擇基於既有建築展開再生改造。其兼具工藝傳承與環境永續思維的「立面」當屬最大亮點,使用本地柳杉製成的「燒杉板」,實現自台灣早期雨淋板汲取而來的靈感;整體且透過「微型拉皮」般節制的介入方式,為舊屋翻新帶來富社會關懷旨意的示範。

#共生溫室

此作從共享概念出發,將內湖西湖工業區內一座閒置的網版印刷廠房活化為工藝創作者聚落,並提供獨立工作室與公共設備,解決創作者普遍面臨的空間與資源困境。室內設計以「開放透明、輕量靈活」為主要手法,運用半透明PC板和鋼骨系統隔間,形塑通透而具彈性的空間感。集教育、展示、生產於一地,更進一步舉辦市集、工作坊、駐村計畫與社群連結,構築「共創共育」場域。

古蹟及歷史建物類作品顧念保存與創新,剛開幕的「臺灣文學糧倉」帶來新型態文化體驗;「Cama Coffee Roasters豆留森林」重塑祕境般的咖啡空間;名曲〈望春風〉作詞人李臨秋生前居所「李臨秋故居(臨秋居)」搖身為台灣歌謠孵育基地,傳遞一代音樂精神。

#臺灣文學糧倉

此作將「臺灣省糧食局倉庫」打造成推展文學跨域的實驗基地「臺灣文學糧倉」。本於「輕介入、重內容」核心,藉以低耗能手法與彈性空間設計,在修復木構架與磚造建築的同時增加了玻璃電梯與鋼構門廳,並設文學展區、跨域舞台及沙盒實驗空間突破靜態展示思維。另亦規劃講座和工作坊、串聯周邊文創園區,深化文學與公眾的連結。

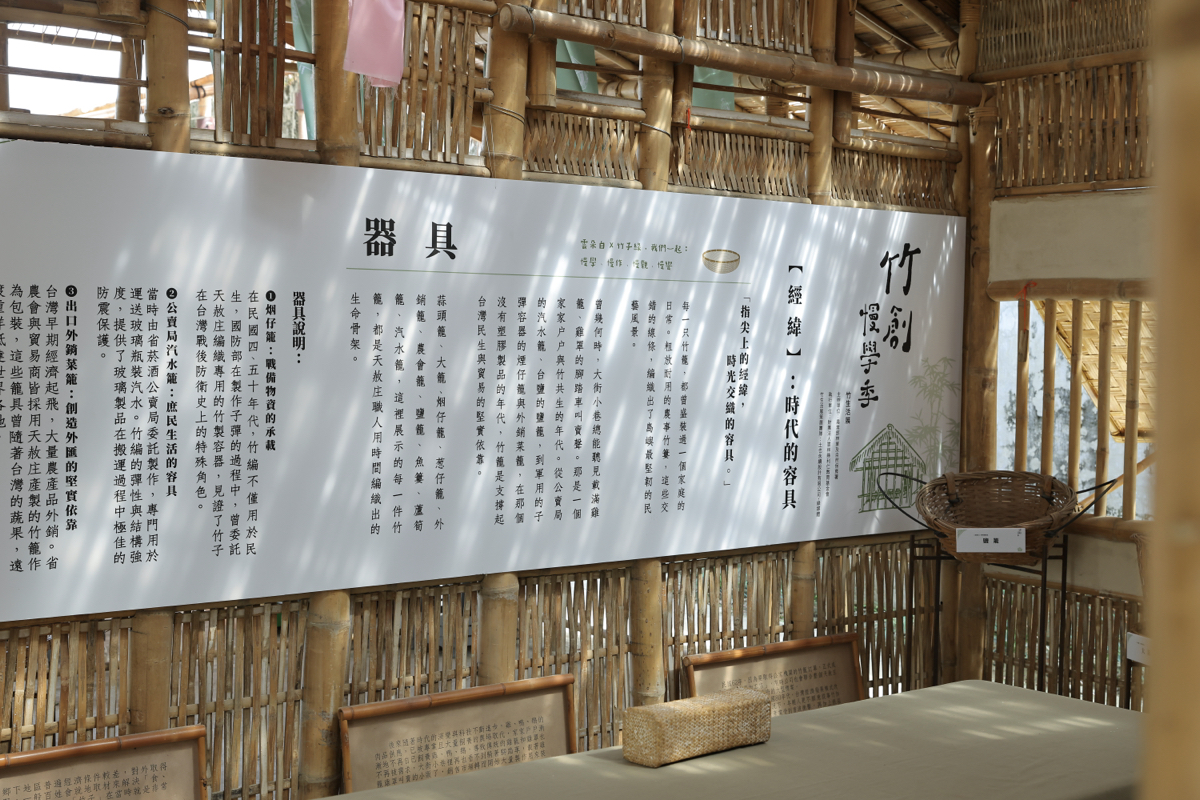

#Cama Coffee Roasters豆留森林

此作作為台北市政府文化局「老房子文化運動2.0」一環,邀請專業職人修復建於1937年的「臺灣省農業試驗所分所長宿舍」內包括日式木造結構、門窗五金及屋瓦,並導入現代化設施和無障礙動線。新空間將咖啡文化深度融入歷史場域,讓顧客得在庭園竹林環繞的老屋中,享受盈滿咖啡香氣的靜謐旅程。

#李臨秋故居(臨秋居)

此作針對台灣經典歌謠〈望春風〉作詞人李臨秋故居修復再利用,尤其成功恢復珍貴的唭哩岸石牆。2樓保留李臨秋在世時的生活感,主要通過文物陳列與情境營造,重現詞人創作的時空氛圍;1樓則用作展演及商品販售,以收入支持故居永續運營。

► 整建維護特別獎

最後,整建維護特別獎得主「和煦」則由定居海外的子女為照顧年邁母親,返鄉改建50年老厝而來。此作起於家族關懷、自舊格局去蕪存菁,將無障礙設計低調、溫和地鋪墊既有空間,再利用大面落地窗引入庭院陽光和涼風,構築沉靜而漫延暖意的生活所在;不僅滿足長者需求,更成就一筆美感與實用性皆備的都市高齡居住案例。

同場加映:獎牌以回收扭蛋殼寓意「老物(屋)新生」

得獎作品各自精彩的同時,本屆獎牌採集回收扭蛋殼為原料,經壓製工藝生產;每塊使用約18公斤的扭蛋殼,其獨一無二的紋理和色彩,恰如每座建物背後的故事都無可取代,象徵老屋新生與台北邁向永續城市的決心。回觀興辦25屆以來,台北老屋新生大獎共表揚273件優秀作品,未來仍將持續展現並邀請大眾一同體會空間改造的可能,訴說十年、百年故事。

【2025台北老屋新生大獎】完整得獎名單

*依字母、筆畫順序排列

評審團大獎:

- After5步驟六|台北市中山區林森北路310巷34號

- 博愛路2號店屋|台北市中正區博愛路2號

- 勤美0km山物所|台北市大安區金山南路二段203巷21、34號

Best 10:

- Cama Coffee Roasters豆留森林|台北市士林區格致路70號

- Terra土然巧克力專賣店|台北市大安區溫州街7號1樓

- 天津大酒店Vagus Hotel & Lounge|台北市中山區天津街57號

- 四務所|台北市松山區光復南路58巷15-1號

- 市民書店|台北市松山區市民大道四段25號

- 共生溫室|台北市內湖路一段91巷23弄5號3樓

- 李臨秋故居(臨秋居)|台北市大同區西寧北路86巷4號

- 奎府聚書店|台北市大同區赤峰街41巷5號1樓

- Sweet & Sour Kitchen|台北市大同區重慶北路一段112號

- 臺灣文學糧倉|台北市中正區紹興北街31巷53號

整建維護特別獎:

- 和煦|台北市中正區泰安街