在影音稱霸、敘事至上的時代,傳統平面廣告似乎正逐漸被推向產業邊緣;然而,當預算緊縮、注意力越發破碎,是否也正是重新檢視「一眼即成立」的視覺力量之時?從拿下中國第1座坎城全場大獎,到引發海內外社群熱議的「亨氏番茄梗」,上海廣告公司Heaven&Hell創辦人李丹始終對平面視覺抱持高度信念,並試圖回到創意的原點,重新思考平面廣告在當代的價值與可能性。

近年來,台灣廣告創意的操作方向,明顯朝向敘事化與影音優先發展。無論是創意提案、媒體策略或社群延展,影音幾乎成為預設選項;戶外媒體也逐漸從傳統的平面看板,轉向數位與3D動態版位。在這樣的產業氛圍下,平面廣告往往被視為一種「地段導向」的曝光延伸,而非創意本體,並且屢屢受到質疑——在注意力極度破碎的時代,一幅靜態看板,究竟能帶來什麼樣的價值?

在海峽的另一端,上海廣告公司Heaven&Hell正選擇以一條看似逆流的路徑,嘗試回到視覺本身,重新思考平面廣告的可能性。作為中國第1位奪下坎城創意節全場大獎、亦是至今累積最多金獅獎的創意人,Heaven&Hell創辦人李丹並不急著追趕媒體趨勢,而是回到更為根本的問題,思考在品牌紛紛面臨預算緊縮、產業環境快速變動的當下,創意如何才能在這個1秒滑過的時代裡,真正被看見。

2 秒創意,重新上桌

「現在幾乎所有品牌都在降本增效,大家都想用更少的錢,達到更好的宣傳效果。」李丹觀察,過去10年品牌預算相對充裕,市場一度傾向敘事與長片製作,並下重本找明星、買流量,創意卻也在過度堆疊的聲光效果中逐漸被稀釋。「有的影片看起來好像不錯,但要說它是廣告嗎?其實更像紀錄片或微電影;又或者是很粗暴的作法,誰紅就找誰,一個明星同時拍10幾個品牌的廣告,最後消費者記住了明星,卻記不住任何品牌。」直到這1、2年資金不再充裕,地鐵廣告成為百家爭鳴的戰場,創意才重新被推回檯面。「沒錢的時候,就只能拚idea。」在他看來,這反而讓廣告回到更接近4A黃金年代的模樣——靠創意出圈,而不是靠預算。

「對我來說,如果一個視覺沒辦法傳遞出訊息,那就代表這個視覺本身是沒有idea的。」李丹指出,當代平面廣告之所以越發失去存在感,關鍵並不在於媒介,而在於視覺語言本身被削弱。「現在大部分的廣告人,其實都在做所謂的『美術配圖」——先有文案,再配合文案去畫圖;文案寫了火箭,畫面就一定得是火箭。」他形容這種作法為「看圖說話」,而非真正的視覺溝通。當視覺本身沒有創意,自然也難以在公共場域中留下記憶點。「2秒鐘以內,看懂了就看懂了;看不懂,也不會有人等你。」

把34顆番茄,做到極致

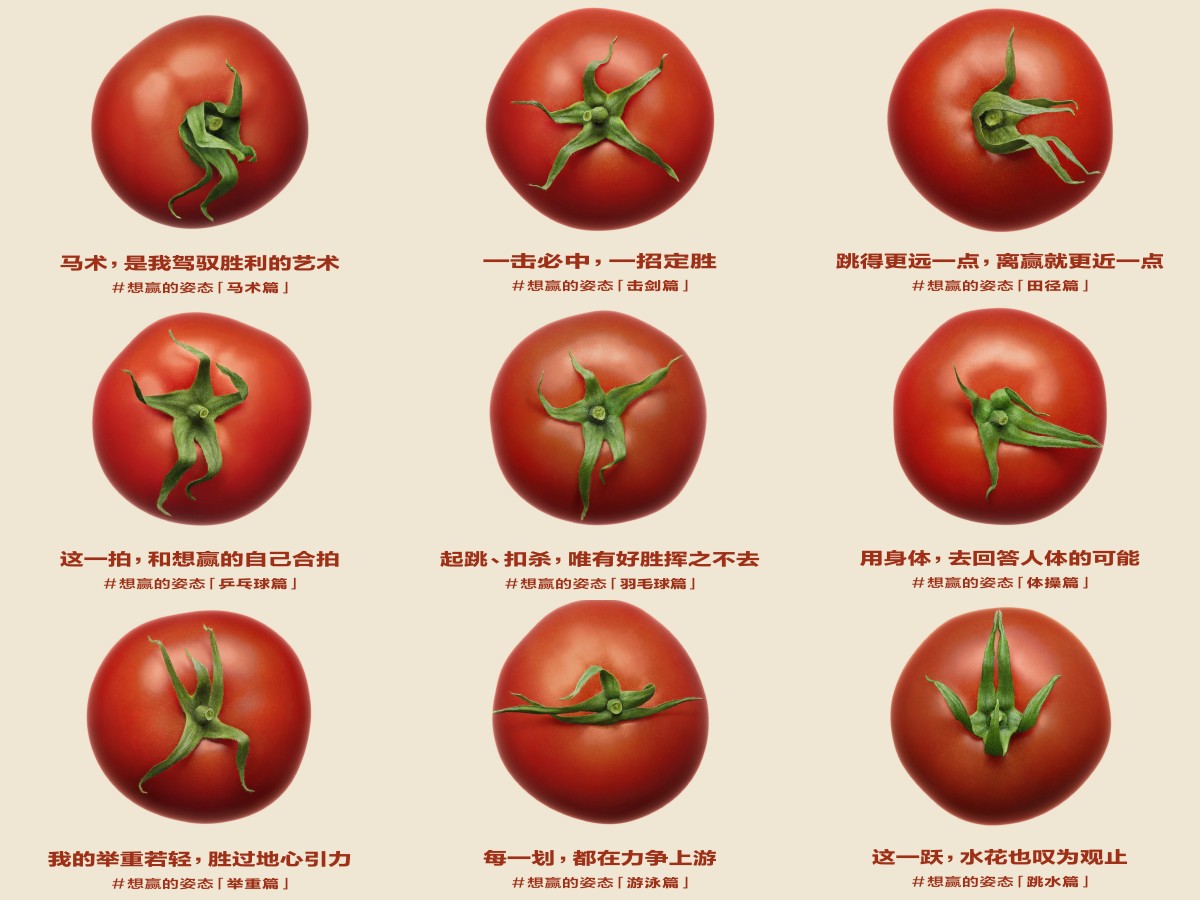

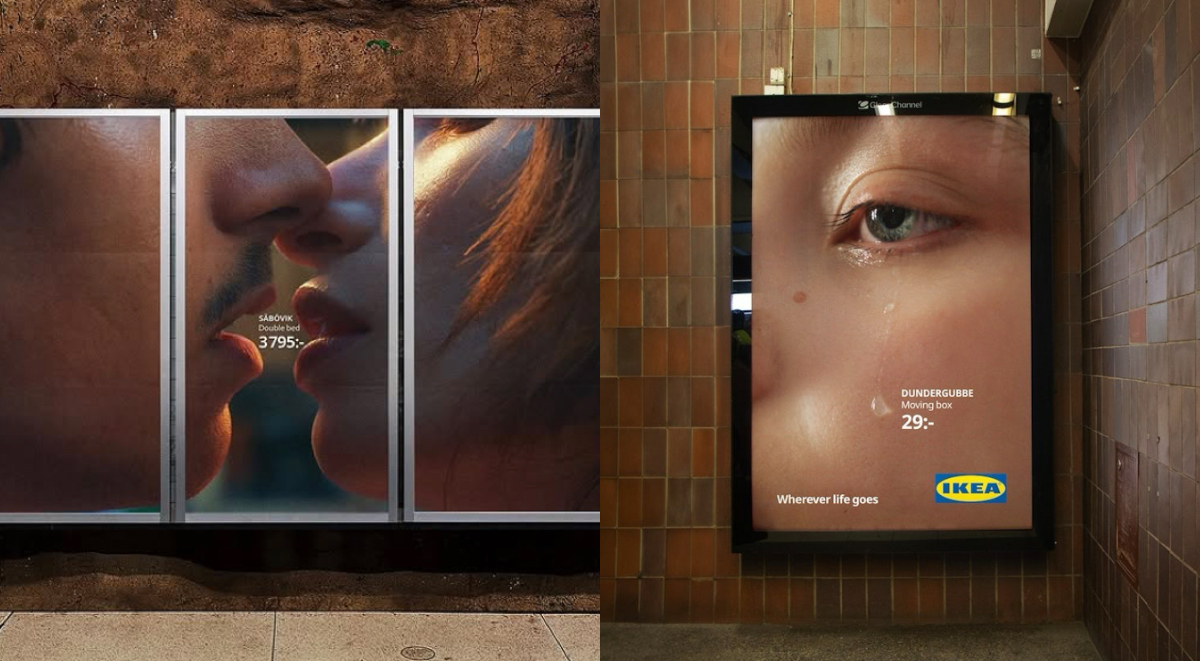

2025年11月中國全運會的期間,Heaven&Hell為亨氏番茄醬打造一組戶外平面廣告,將34顆番茄蒂頭的葉片形狀,轉化為34個比賽項目的小人剪影,並搭配簡短文案「想贏的番茄在亨氏裡」,在海內外社群媒體掀起大量討論。李丹分享,當時那並不是一個高預算、以深度溝通為核心的專案,而是發生在淡季、為清預算而啟動的一次小型比稿。簡短的brief、有限的資源,反而讓團隊選擇將創意集中在一個高度濃縮的視覺隱喻上。

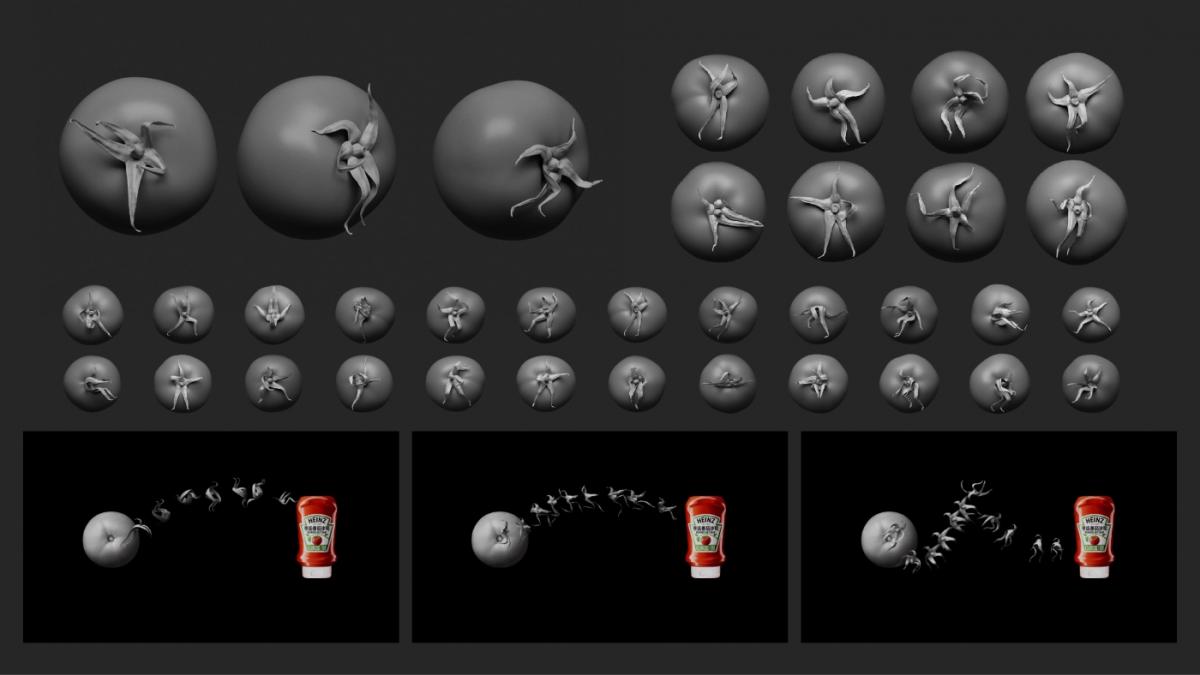

不過,在實際執行過程中,說服客戶「把視覺做到位」,從來不是一件輕鬆的事。為了完成番茄的立體視覺,團隊堅持與泰國CGI工作室Illusion合作,卻不斷被質疑是否有必要投入如此高的製作成本。「當時客戶一直問我,為什麼番茄一定要做3D?甚至直接說用AI生成就好,不精準也沒關係。」但對於視覺呈現有一定標準的李丹而言,該堅持的還是得堅持。「如果只從賺錢的角度來看,我完全可以選最便宜的方式,甚至自己做就好。」也正因如此,當作品最終完整呈現、並在社群上引發討論時,這個案子對他而言,早已不只是一則成功的廣告。「老實說,像過去4A時代那種追求極致的視覺,現在客戶真的很難買單。因此這次亨氏能夠出圈,對我來說意義很大,代表用接近坎城等級的視覺水準,依然能夠立足於商業廣告之中,被看見、被討論。」

創意該有的樣子?

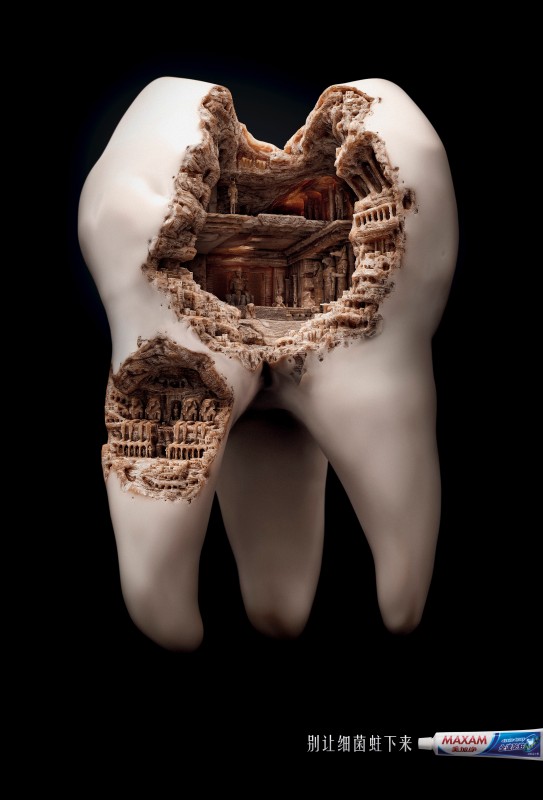

然而李丹也坦言,當一個成功案例迅速崛起,帶來的未必全是正面影響。「我們現在收到的所有brief裡面,幾乎都有一個reference,就是亨氏番茄。」他指出,當所有創意開始指向同一種風格,模仿很快會取代創新,直到觀眾疲乏、新的案例再次成為下一個出口。以過去與快手直播的一次合作為例,當時客戶在brief階段便已指定Illusion作為執行團隊,甚至連視覺layout都清楚提供:5隻布滿老繭、象徵非遺(無形文化資產)傳承人的手,透過繭中的細節,呈現不同的匠心精神。「那個畫面想想就有些不適,像是把手剖開,在裡面講故事一樣。」他笑著回憶,客戶的構想其實是借鑑他曾經做過的牙齒視覺,但蛀牙的空洞與不適,本就帶有他當時刻意為之的衝擊性;而當同樣的手法被套用在「繭」的意象上,卻失去了原本成立的語境,也讓畫面變得難以承受。

「我們很容易把廣告和創意混在一起,或只把創意理解成美術好不好、文案寫得漂不漂亮,變成一種技術層面的東西;但所謂的創意,其實是一種創新,是一個以前沒有人想過的 idea。」回到創意的核心,李丹始終認為,真正關鍵的並不是形式,而是背後的洞察:發現問題、理解問題,並提出新的解法。也正因如此,對他來說,越是在產業與技術快速變化的時代,越應該堅持回到創意本來該有的樣子——不必仰賴龐大的預算或複雜的敘事,也能創造實質的流量與影響力。「只要你有好的idea,就能在2秒鐘以內讓別人理解你的訊息,不需要再額外解釋或說明。這就是平面最大的魅力。」

BIZ NUMBER

2 秒|在注意力高度破碎的時代,李丹認為平面廣告必須在2秒內完成溝通。沒有鋪陳、沒有解釋空間,創意是否成立,只取決於第一眼。

6,000 萬次|「想贏的番茄在亨氏裡」於全運會開幕前3天上線,透過地鐵、高鐵等線下戶外媒體,搭配微博、微信公眾號與小紅書等平台同步擴散,總曝光量突破6,000萬次,其中99%社群貼文為用戶原創內容。

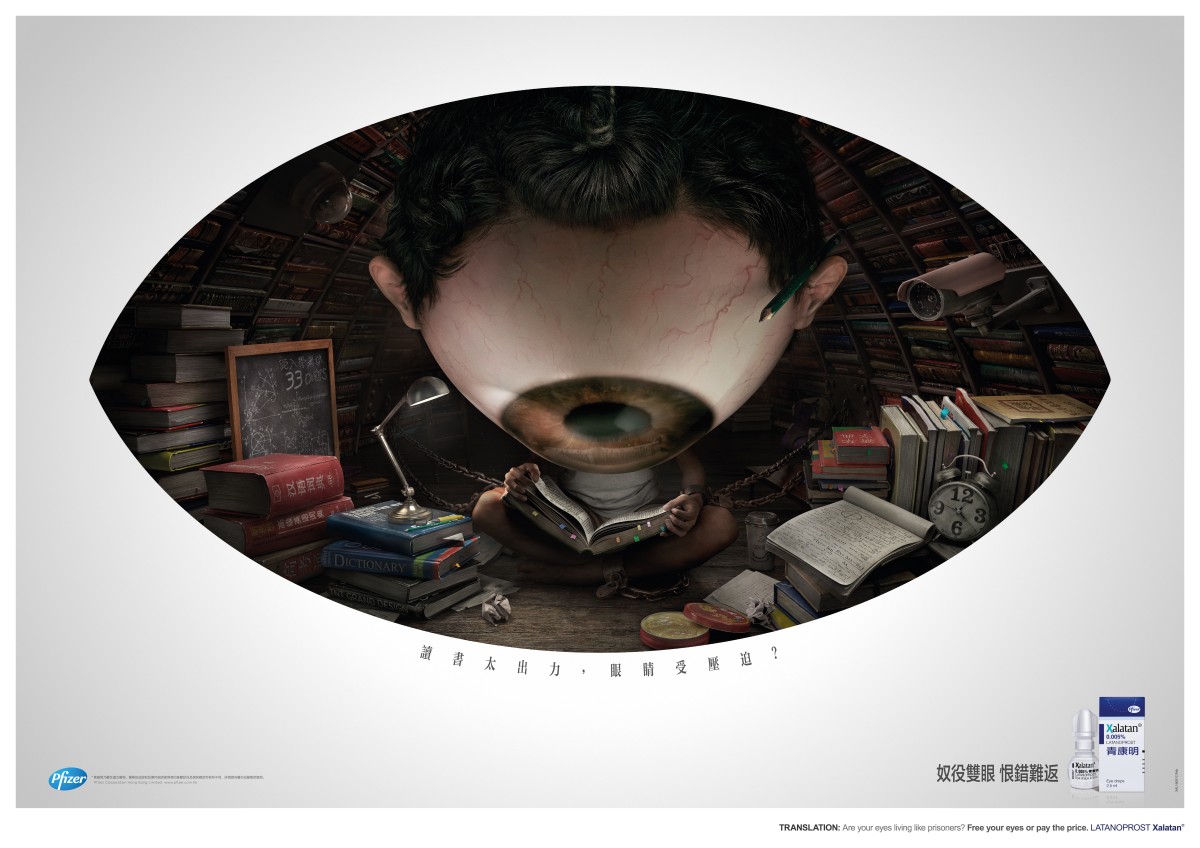

75 萬元|「打開快手,給非遺一個更大的舞台」系列平面廣告視覺中,單張製作費即高達75萬元人民幣,反映在預算緊縮的市場環境下,Heaven&Hell仍選擇將資源投入視覺完成度。

BIZ IDEA

靠視覺出圈的創意路徑

當多數品牌將注意力投注在文字與情緒觸發上,Heaven&Hell 選擇回到傳統4A對「大美術」的重視,在高度同質化的傳播環境中,走出一條截然不同的創意路徑。

讓視覺自己說話

對李丹來說,視覺若無法獨立傳遞訊息,便不構成真正的創意;當圖像只成為文案的附屬,而非主動溝通的語言,平面廣告自然難以在公共場域中留下記憶點。

從問題出發的洞察

李丹認為,所謂「洞察」並非包裝後的行銷命題,而是能否真正發現並理解問題本身。唯有從真實問題出發,創意才能回到「解決問題」的本質,而不只是停留在形式上的感動。

文|葉欣昀 圖片提供|Heaven&Hell

更多精彩內容請見La Vie 2026/2月號《走廟創意日常》