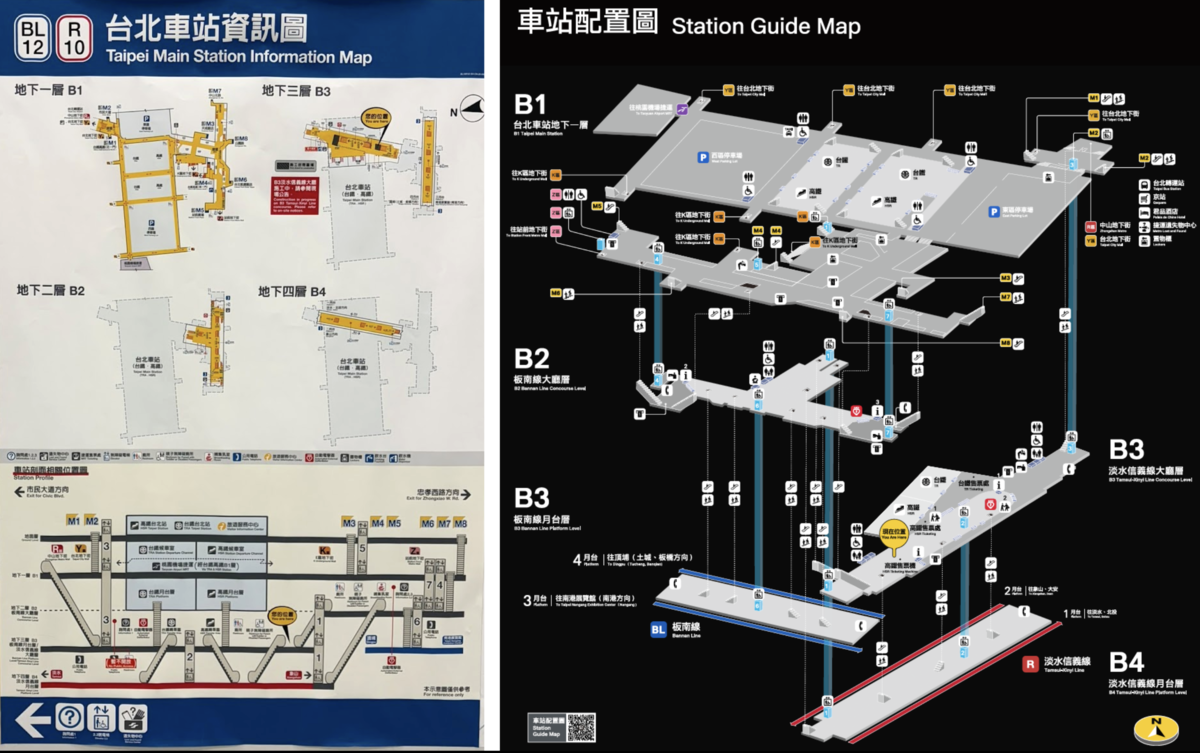

對於通勤族來說,上班時間轉乘交通運輸工具,每天都面對呆版缺乏新意的乘車空間,怎麼想都讓人提不起勁,那麼如果有機會讓乘車場域多一些色彩,多一些活力呢?預計在2019年底前通車的新北捷運環狀線第一階段,其中「環狀線板橋站」將披上藝術彩衣,邀請法國當代藝術大師Daniel Buren(丹尼爾布罕)現地創作,帶來其創作生涯第二件大型車站地景創作!

身為當今法國藝壇上最具國際性的藝術家,Daniel Buren在超過半世紀的藝術生涯中,不斷地帶給世人衝擊視覺想像。在1960年代,他受到街邊常見遮陽棚的條紋帆布啟發,遂開始其最為著名的條紋系列創作。就像是藝術魔術師般,他那寬8.7公分、能夠轉化為不同色彩條紋的招牌設計樣式,則接連亮相巴黎大皇宮中庭、德國美術館、比利時大學醫院、東京新宿I-land大樓等公共空間。

如今那經典8.7公分寬的相間條紋,則將亮相「環狀線板橋站」,希冀讓車站成為國內藝術化車站重要指標建築。Daniel Buren以8.7公分垂直條紋的創作語彙,將車站本身就視為一件作品,在車站軸線上以黑白及彩色共8種顏色進行鏡射分割,同時採用穿透、對比等手法將8款巨型圖案佈滿牆面,翻轉車站的空間感。透過藝術圖案的設計引導,自站內沿著天花、樓梯壁面一路抵達捷運車站大廳,更包含月台燈光架的車站下方的12根墩柱,民眾未來可沿乘車動線細細欣賞作品,與作品及環境產生對話。

此外,也以高明度、高彩度之色彩組合編排了光之舞曲型式的作品,再透過LED燈光的色彩變化及燈光,使車站變得動感而有變化,再融入時間的概念,配合晨昏之變化,使旅客有如置身時光流影當中。並以七彩寶盒為概念,使車站的各個空間都有繽紛的色彩,通車後,站外的乘客亦可透過玻璃帷幕的光影參與其中。

除了板橋站外,新北環狀線在路線和其他車站,則邀來以「色切」設計手法聞名的旅日法國建築設計師Emmanuelle Moureaux製定色彩計畫,首度將捷運全線高架梁柱、隔音牆與電聯車內外,都納入公共藝術範圍,讓捷運車站化身美術館,讓旅客在通勤路上遇見藝術。

Daniel Buren大師精彩作品回顧

回溯起過往Daniel Buren公共藝術代表作,這位被視為極限主義重要代表人物的巨擘,對他來說,藝術展是不受限於空間,無論是室內美術館或是戶外大型作品,皆是依據環境時間及空間而創造。像是他於1986年,在巴黎皇家公園(Palais Royal)廣場打造出377個,五種不同長度的黑白條紋圓柱組成的公共藝術作品「兩個平台」(Les Deux Plateaux),讓18世紀古典宮庭巧妙融入現代藝術。

在2016年,他則將建築師Frank Gehry所打造的路易威登基金會藝術中心(Fondation Louis Vuitton) 的玻璃船艦穿上五彩斑斕建築外衣,由3600塊玻璃組成的12片船帆將被覆蓋上大量垂直於地面、白色和無色交替、並且依次等間距分隔開的濾色片。濾色片所選用的13種顏色將隨著每日時辰和季節的變化,不斷變幻出不同的色彩效果。Daniel Buren透過色彩、投影、反射、內與外的透明度和對比等手法,賦予路易威登基金會藝術中心耀眼光彩。

至於他和藝術車站的交集,則是在2017年時,他為倫敦地鐵圖騰漢廳路站(Tottenham Court Road)所規畫的藝術裝置空間,簡潔黑白色條紋配上三角、方形和圓圈幾何圖形,讓搭載乘客上上下下的手扶梯牆面,頓時擁有了律動感,「博物館只能吸引一小部分人,而地鐵則是公共開放的空間,能夠與來往的人產生共鳴與聯繫」。

不過這並非他首次在台的公共藝術作品,在2003年時,Daniel Buren就曾為台北市濱江國中正門口打造出如棋盤的藍白校門,象徵教育就像下棋。而此次他受台北市政府捷運工程局之邀,除了全新打造環狀線板橋站空間外,更將來台分享車站精彩創作及歷程,和在世界各地為大眾運輸所創作的公共藝術作品案例。藉由本次講座民眾可一睹大師風采,並搶先感受板橋站光影流動之美,認識藝術家在色彩與圖形之間的創作巧思,講座採自由入場。

Daniel Buren

出生於 1938 年,自 1960 年起就以其特有的「視覺工具」(8.7 公分寬由白色和彩色交替的垂直線條)進行極具個人風格的藝術創作。早先(1965-1967 年)從事繪畫的 Daniel 在之後將空間及其環境作為了自己創作的主題。現在,他的所有作品皆以空間、環境及舉辦地的特點作為設計構思,並進行就地創作,像是在公共場合,或在博物館及美術館。

via 新北捷運局