跟著香奈兒國際大獎關注10位先鋒創作者!CHANEL Next Prize兩年一度頒予來自不同國家、不同領域的當代藝術家10萬歐元獎金,和加入品牌人脈交流網絡的機會。從威尼斯雙年展到坎城影展舞台,本文統整每位生平、標誌性風格及過往閃耀足跡。

始於品牌創辦人嘉柏麗香奈兒(Gabrielle Chanel)對其摯友薩爾瓦多達利(Salvador Dalí)、尚考克多(Jean Cocteau)等前衛藝術先驅的支持,香奈兒至今通過頒發獎項、締結合作計畫,乃至闢建多功能藝文空間等面向個人或機構的途徑,在全球文化創新軸線上傾力推動——香奈兒文化基金(CHANEL Culture Fund)核心項目包括助香奈兒藝術合作夥伴(CHANEL’s Art Partners)領導者們提出突破性長期倡議,以促進多元概念的開展。其中,2021年設立的雙年獎CHANEL Next Prize,無疑標誌著品牌百年藝術贊助承諾迎向全新篇章。

近日,香奈兒文化基金宣布第3屆CHANEL Next Prize來自10個國家的10名獲獎者,表彰現正重新定義所屬創作領域,並塑造未來文化的傑出藝術家。每人可得到無附加條件的100,000歐元資金支援,用以加速藝術實踐並擴大作品影響力;同時還能參與為期兩年、由品牌攜手諸如倫敦皇家藝術學院(Royal College of Art)等合作夥伴共同籌備的導師與人脈拓展計畫。

香奈兒藝術、文化與傳承部門總裁Yana Peel表示,「CHANEL Next Prize旨在創造條件,讓藝術家得以自由蓬勃地發展;他們每一位都是塑造當下、定義未來的開拓者,以非凡的創造力與無畏精神引領這個時代。」此次背景多元的受獎者專業涵蓋視覺藝術、表演、設計、音樂與電影範疇,香奈兒將見證他們的創作旅程,續寫振奮人心的跨領域支持經歷,不懈深化藝術成為當代和後代「改變人們看待世界方式」的重要力量。

CHANEL Next Prize 2026獲獎名單

- Álvaro Urbano,西班牙

- Ambrose Akinmusire,美國

- Andrea Peña,哥倫比亞

- 金雅瑛(Ayoung Kim),韓國

- Bárbara Sánchez-Kane,墨西哥

- Emeka Ogboh,奈及利亞

- Marco da Silva Ferreira,葡萄牙

- 潘岱靜,中國

- Payal Kapadia,印度

- Pol Taburet,法國

10位獲獎者檔案,尋溯發跡至今的閃耀足跡

Álvaro Urbano|視覺藝術家

出生於西班牙馬德里,現居德國柏林。擅長模糊虛構與現實界限的沉浸式場域創作,多借鑒戲劇、雕塑、建築與電影手法,建構顛覆觀者視覺預期的美學語言。聞名於寫實復刻植物元素,並藉植物為象徵載體,探討酷兒體驗、隱祕敘事等社會文化議題;如首展《Granada Granada》以木蘭樹枝、石榴植株和龜背竹葉片雕塑填滿展廳,各件栩栩如生到難以察覺其真實材質為金屬。

足跡遍及世界多地,在紐約雕塑中心、柏林新國家美術館、馬德里La Casa Encendida文化中心都曾舉辦個展,亦參與2025新加坡雙年展《純粹意圖》和台北雙年展《地平線上的低吟》。作品被包括紐約大都會藝術博物館、柏林漢堡火車站美術館、巴黎拉法葉前瞻基金會、墨西哥城Museo Jumex藝術博物館在內的多個重要機構永久收藏。

Ambrose Akinmusire|音樂家、作曲家、教育家(現任史丹佛大學爵士樂研究主任)

出生並居住於美國加州。創作橫跨爵士與當代古典音樂,被廣泛視為同代中最具天賦的小號手之一。身為4次葛萊美獎提名者,共以樂隊領銜身分發行過8張原創音樂專輯,其中5張由Blue Note唱片發行、2張由Nonesuch唱片發行、1張由其自創唱片公司Origami Harvest發行;最新專輯《Honey from a Winter Stone》入圍2026葛萊美獎最佳另類爵士專輯。

曾於紐約卡內基音樂廳、倫敦巴比肯藝術中心、柏林愛樂音樂廳及巴黎愛樂音樂廳等知名場館演出,並獲華盛頓特區甘迺迪表演藝術中心、柏林爵士音樂節委約創作音樂。

Andrea Peña|編舞家(現任AP&A舞團總監)

出生於哥倫比亞波哥大,現居法國巴黎和加拿大蒙特婁。汲取哥倫比亞的祖先記憶,同時將自身工業設計背景跨界融入編舞實踐,構建以身體作為混雜性與賦權性交織的異質宇宙,大膽創造全新敘事形式。

2014年在蒙特婁創立Andrea Peña & Artists(簡稱AP&A)舞團,匯聚多元藝術家共築沉浸式編舞世界;2025年登上倫敦薩德勒之井劇院東館舞台完成英國首演,並已巡演至歐洲、南美及亞洲。大獎紀錄諸如威尼斯舞蹈雙年展新編舞獎、英屬哥倫比亞芭蕾舞團編舞獎(Ballet BC Choreographer)。

金雅瑛(Ayoung Kim)|視覺藝術家

出生並居住於韓國首爾。運用科技探索身分、敘事與體驗在數位時代如何被重塑。其涉及影像、聲音、表演、文字及遊戲類比與生成媒體的創新創作,結合人類與機器視界,呈現當代生活中鮮為人所察覺的層面;如2025年受紐約Performa雙年展委約的《Body^n》透過即時動作捕捉技術,將兩位特技演員的動作編碼成為動畫人物,使數位分身隨表演穿梭於虛擬景觀中,引發對主體性的疑問。

不僅接連贏得LG古根漢獎、ACC未來獎、電子藝術大獎金尼卡獎等全球獎項認可,更見列《ArtReview》評選之2025年最具影響力人物「Power 100」榜單。作品曾在紐約現代藝術博物館PS1當代藝術中心、倫敦泰特現代美術館、柏林漢堡火車站美術館、東京森美術館、香港M+博物館等機構展出。

Bárbara Sánchez-Kane|視覺藝術家、設計師(自創無性別品牌Sánchez-Kane)

出生於墨西哥梅里達,現居墨西哥城。視身體為權力、慾望與身分博弈的場域,創作涵蓋雕塑、繪畫、行為和裝置,多通過解構與重組日常物件,為慣見形式注入嶄新意涵。

2024年於第60屆威尼斯美術雙年展發表融合編舞、戲服設計與雕塑的作品《Prêt-à-Patria》,探究廣泛流傳的軍事與男性氣概符號。2025年參與上海藝術文化機構Cheruby為期兩個月的駐留計畫。個展及行為表演曾落地洛杉磯當代藝術學院博物館、巴黎東京宮等機構。

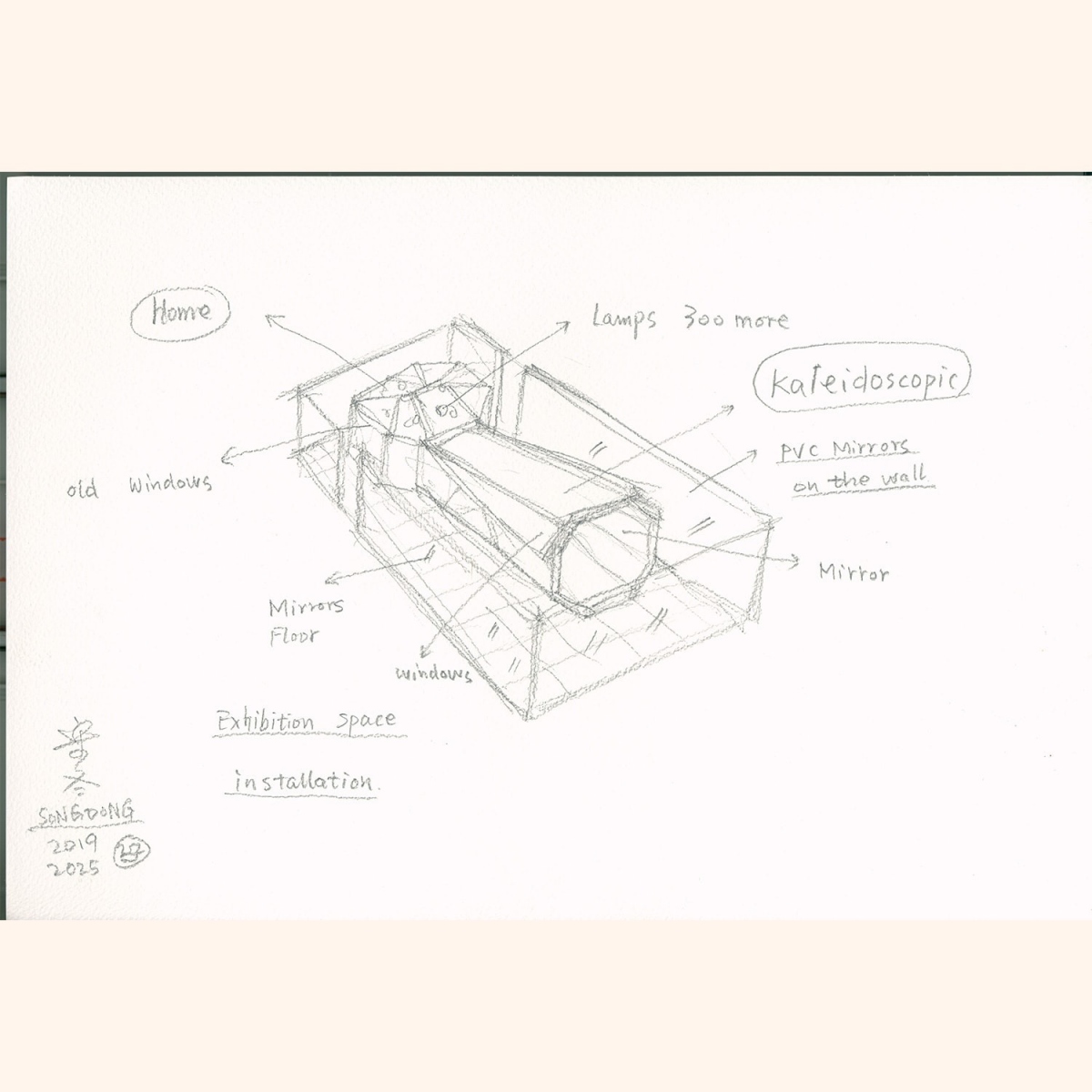

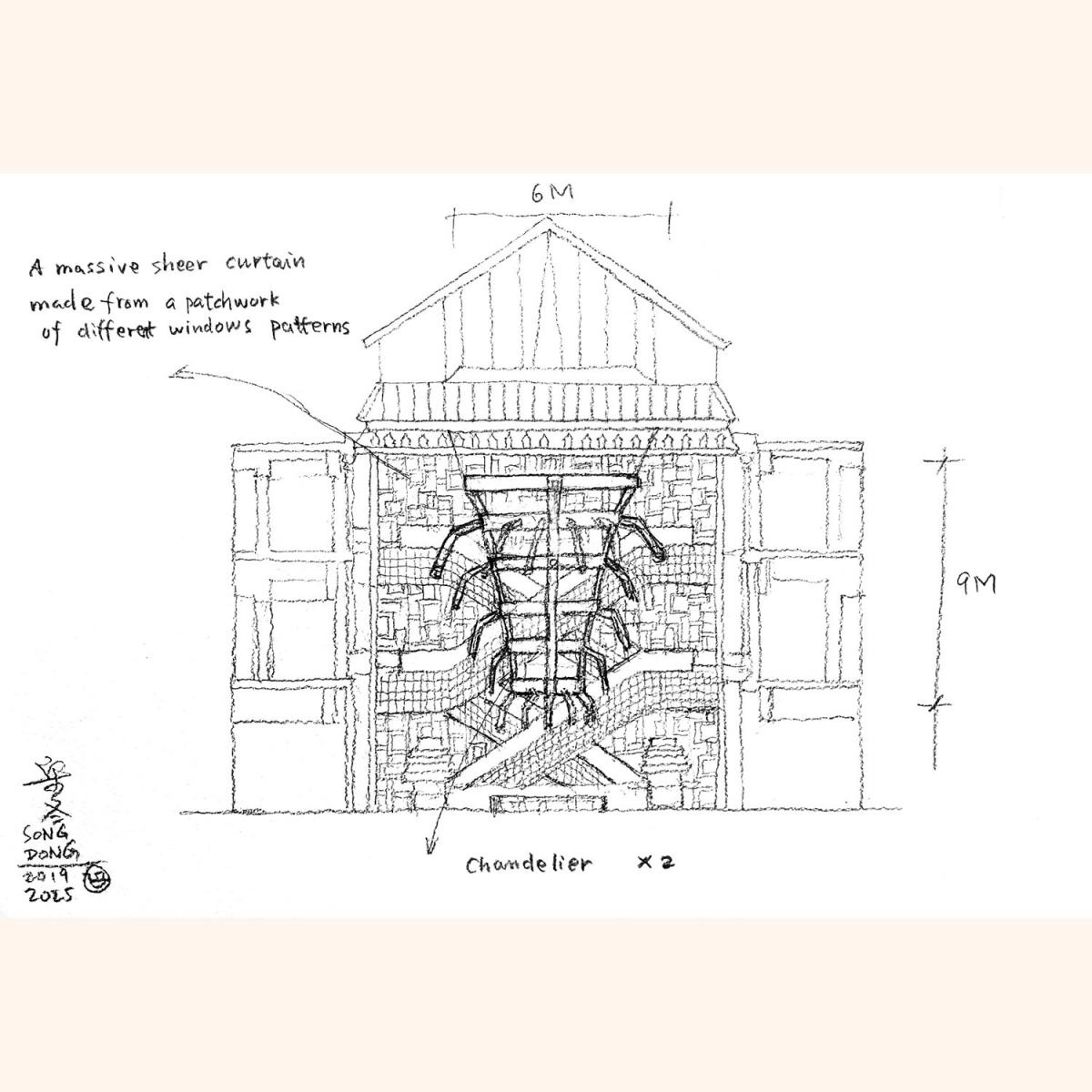

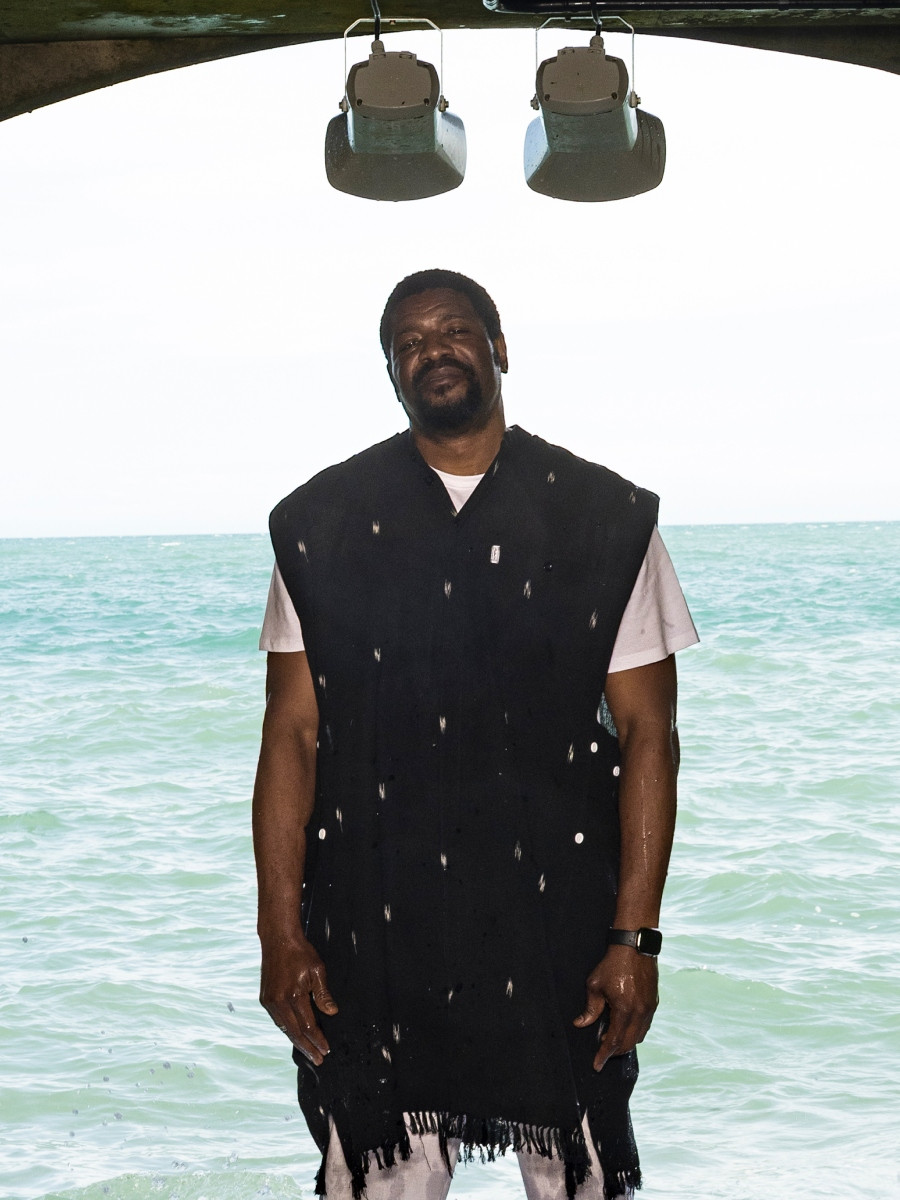

Emeka Ogboh|視覺藝術家

出生於奈及利亞埃努古,現居奈及利亞拉各斯與德國柏林。創作圍繞聽覺核心,藉由聲音介入地域、記憶與社會體驗,亦跨越多種媒介,將實踐拓展至味覺、嗅覺、視覺與觸覺領域,打造沉浸式裝置與藝術專案。意在探討私人和集體記憶、歷史與知識如何被轉譯為感官體驗,並運用具身際遇、而非再現性敘事回應全球化命題。

曾在紐約現代藝術博物館、倫敦泰特現代美術館、柏林漢堡火車站美術館等機構展出,亦曾參與威尼斯美術雙年展、聖保羅雙年展、卡塞爾文件展、明斯特雕塑展等國際性展覽。

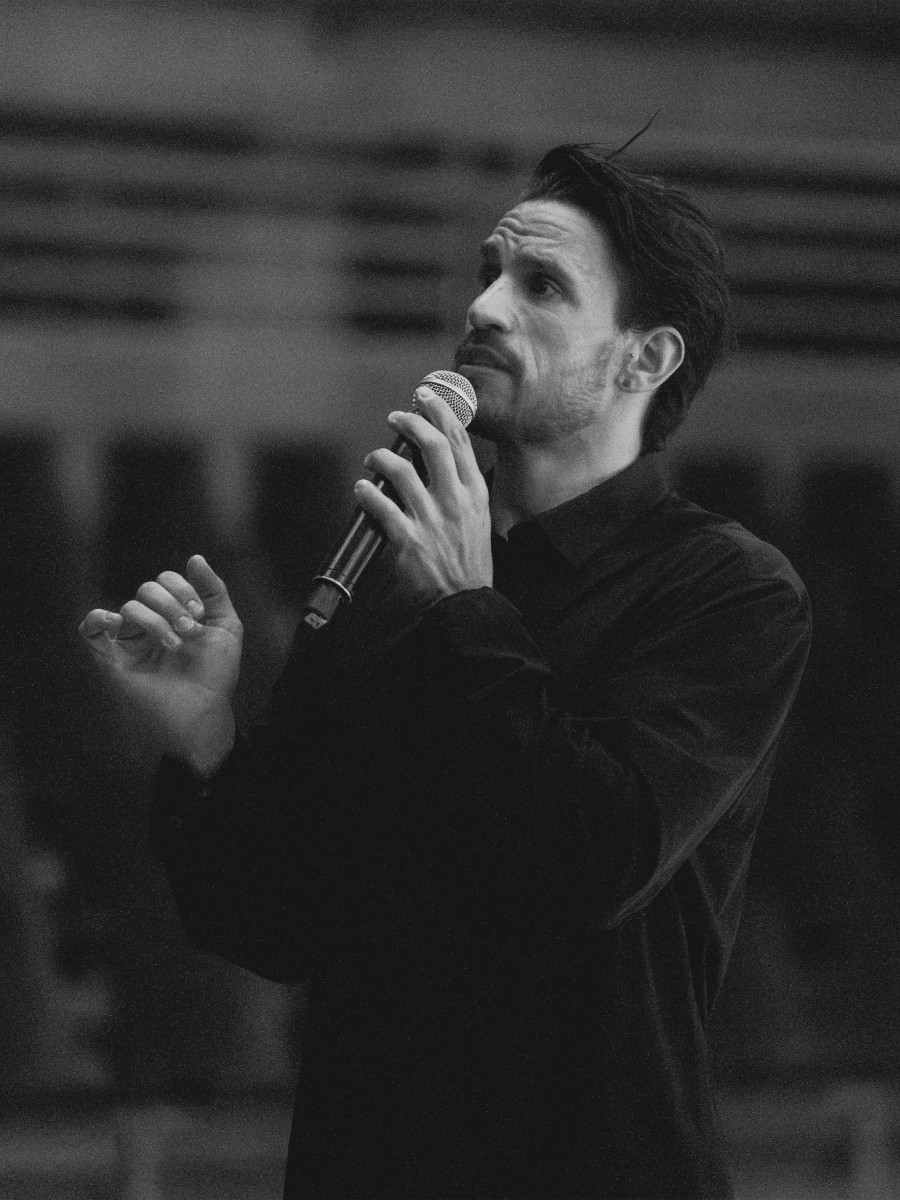

Marco da Silva Ferreira|舞者、編舞家

出生於葡萄牙聖瑪麗亞達費拉,現居波多。自學成才,舞蹈融會都市、當代及俱樂部風格,亦從街舞和社交舞蹈爬梳文化傳承理念,轉化身體動作為對話空間。

發跡於2005年,2010年取得葡萄牙版《舞林爭霸(So You Think You Can Dance)》電視比賽首季冠軍,作為舞蹈藝術家的職業生涯始獲國內外關注,後並與編舞家Victor Hugo Pontes、Hofesh Shechter等人同台演出;在舞者與編舞家雙重身分下勇於突破邊界,進而確立個人聲譽。曾為多部作品編舞,其中一作《CARCAÇA》入圍2025年倫敦薩德勒之井劇院國際玫瑰舞蹈獎(Sadler's Wells The Rose International Dance Prize)。

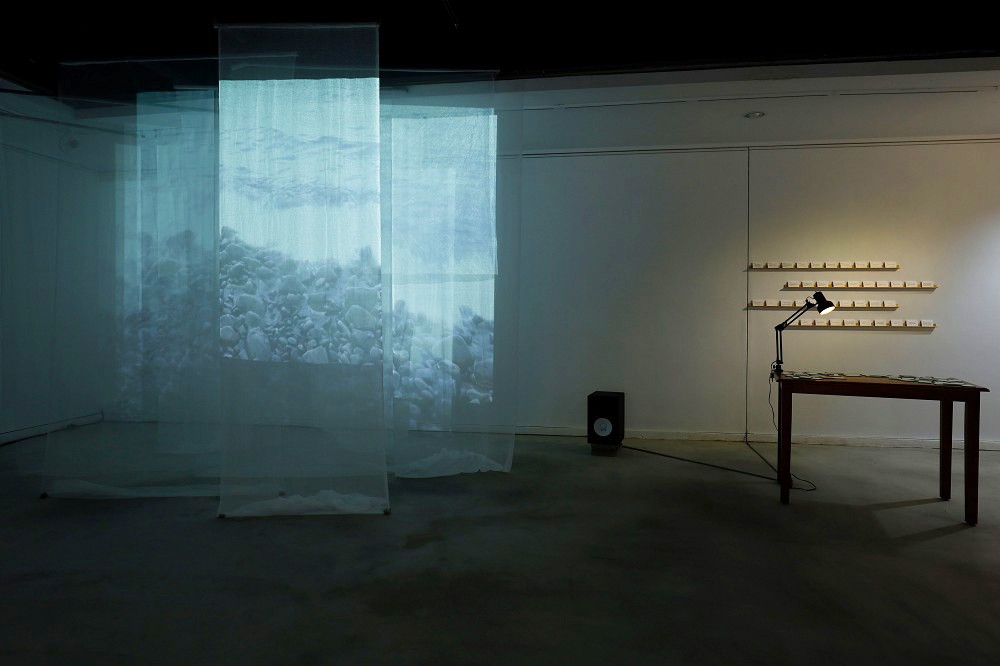

潘岱靜|視覺藝術家、作曲家

出生於中國貴陽,現居德國柏林。涵蓋音樂、電影、表演及大型裝置的多元作品常通過作曲和編舞展開,遊走相互關聯的當代藝術、實驗音樂與電影之間。

近年在慕尼黑藝術之家舉辦個展《Mute》,以影像、聲音、雕塑、燈光及每日舞蹈表演貫穿18個展廳和戶外空間;在沃克藝術中心呈現《Sudden Places》,將電影、聲音、繪畫與建築帶入美術館場域。參與過光州雙年展、上海雙年展,亦曾進駐巴黎羅浮宮、倫敦泰特現代美術館、香港大館當代美術館等各地場館。2024年奪德國國家美術館獎、2025年獲巴塞爾藝術展大獎,此外已發行3張錄音室專輯。

Payal Kapadia|導演、編劇

出生於印度孟買,現居孟買。善用影像挑戰虛構、記憶與夢境界限。

2021年以《我們一無所知的夜晚(A Night of Knowing Nothing)》成國際影壇令人矚目的新銳之一;該片透過原創素材與現成影像,探討當代印度的生活現實,一舉奪得坎城影展金眼獎,亦入選多倫多影展。2024年再憑劇情長片首作《你是我眼中的那道光(All We Imagine as Light)》榮獲坎城影展評審團大獎,同時提名金球獎最佳導演、最佳外語片,並被英國電影雜誌《視與聽(Sight & Sound)》評選為年度最佳影片。

Pol Taburet|視覺藝術家

出生於法國巴黎,現居巴黎。從己身可溯的加勒比文化根源到西方藝術史皆為靈感,創作融噴繪於傳統繪畫技法,錯置神祕人物形象,徘徊現實與超自然交錯地帶。

2021年,就讀巴黎塞爾吉國立高等藝術學院的最後一年首度嶄露頭角。隨後4年內共在巴黎、柏林、馬德里等多座城市舉辦10場個展,2025年登聖保羅雙年展呈獻大型青銅與水泥裝置《Someone's Child》。作品被索菲亞王后國家藝術中心博物館、Kadist基金會等機構收藏。

資料提供|香奈兒 文字整理|Ning Chi