每個人心中都有珍視、最無以取代之物,對設計師方序中來說,外公居住的屏東眷村老家,就是乘載著他兒時回憶、與家人親密情感的具體象徵。從二〇一五年起,方序中展開紀錄外公和眷村生活的「小花計畫」,他想提醒大家,只要我們深情地凝視並全心擁抱此些事物,無論相隔多遠,它們都不會消逝。

我從國小開始,寒暑假就會被丟回屏東東港的外公家,小時候對外公家的印象是眷村很舒服,屏東氣候很好,反而回到台北,會覺得北部常下雨天氣很不好。外公是軍官,住在共和新村的乙級宿舍,生活狀況在當年來看是很不錯的,每年夏天我都會穿著背心短褲,騎單車、游泳,當英文老師的外婆也會帶著我們看書。小時候根本不覺得屏東很熱,就像漫畫《抓狂一族》裡精力旺盛的主角小鐵,每天都在外面玩,覺得熱就泡進水裡,一直到出社會,正式開始有固定工作之前,每年都會回去很多次。

因為小時候的記憶,讓我對眷村的各種事物一直有很深的感情,我一直在擔心,眷村的房子和住在裡面的人逐漸變老,住民開始選擇離開這裡,年久失修的房子也開始腐朽倒塌,這幾十年間台灣各地不斷有拆除眷村的計畫在發生,但似乎沒有人意識到,眷村所代表的事物,是台灣很珍貴的存在。對我來說,從眷村的老屋和老物逐漸被拆毀散失時,會覺得我心裡最珍愛的家快不見了,是不是該做點什麼,開始會搜集很多關於眷村的資料,也會聽到很多聲音,知道哪裡又要被拆掉了,心裡一直很抗拒,還想過如果有人要拆掉我家,我一定會回去抗爭,一直想自己到底能做些什麼。

小花計畫的溫柔抗爭

但是我工作很忙,要為眷村做些什麼的念頭,在心裡糾結了快十年,直到二〇一五年,群眾募資平台開始盛行,人們不需要出門,只要上網就能幫助一件事情誕生以至於成功,透過募資能讓每個人都有存在感和參與感。當時我就在想,我在台北工作,如果也能透過募資行動,讓更多人在參與的過程中知道,東港不是只有燒王船、迎王平安祭典這些民俗活動,還有一個地方叫「共和新村」的眷村,它不只是老屋,它還是很多人寄託情感和記憶的具體存在,它快被政府拆掉了。我本來就是個性比較溫和的人,知道自己沒辦法聲嘶力竭的激烈表達自己的反抗,但我可以用自己擅長的展覽、作品、計畫方式,讓這裡重新受到注意。

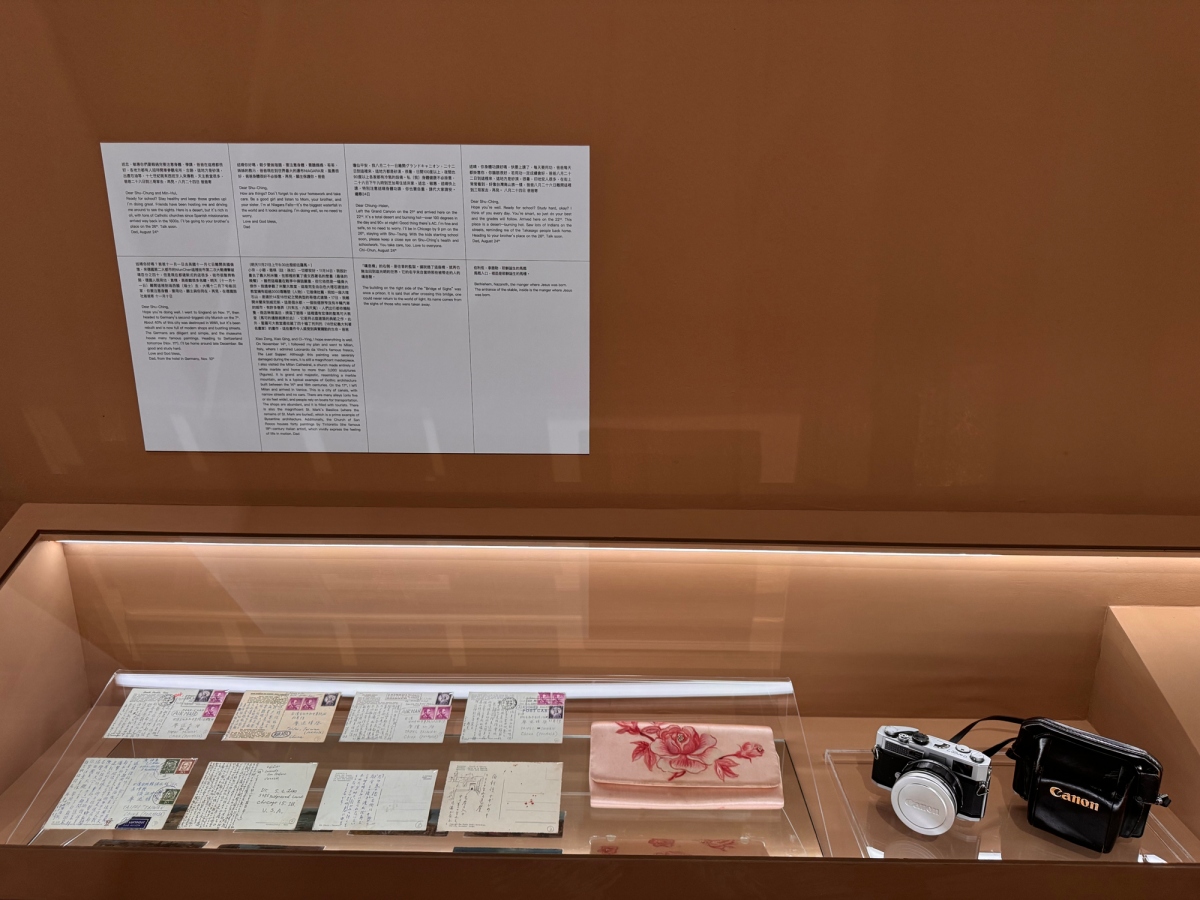

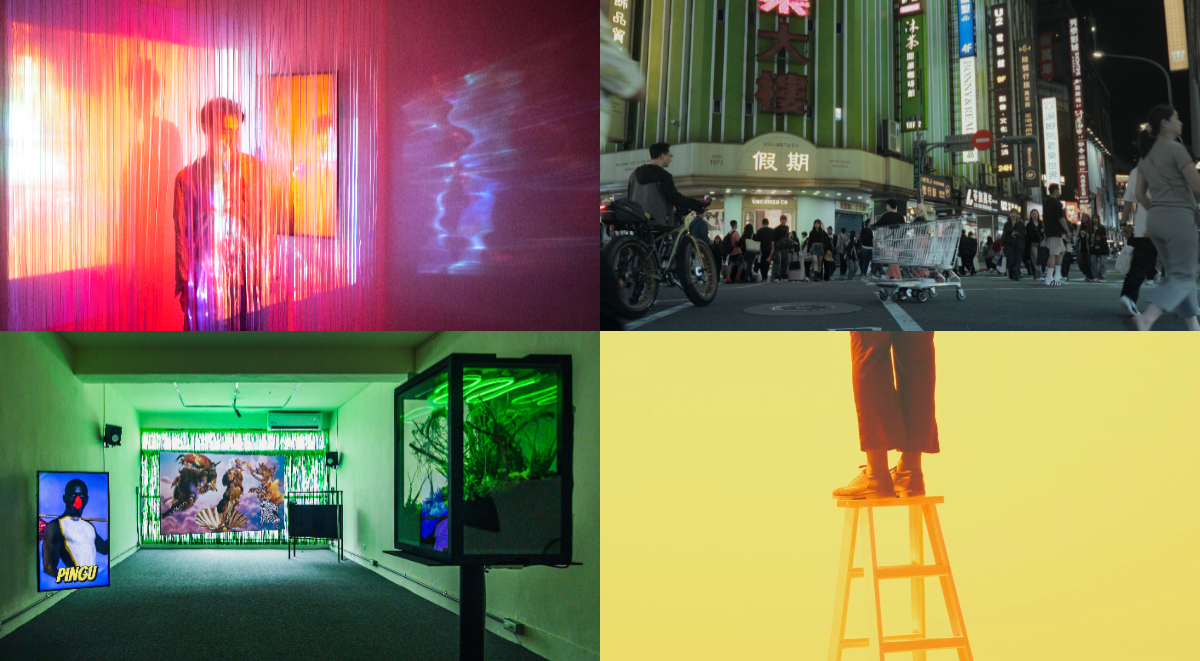

二〇一五年第一次的「小花計畫」在信義區眷村文物館,以「小花。門裡門外家 寫真」攝影展呈現。當時我和攝影師蘇益良,在紀錄眷村的時候發現,很多廢棄、半倒塌或被剷平的房子的門和門框,都是整個建築最堅固的部分,可能當初為了支撐門的結構和重量,門框的地基也打得比較深,這些門框老物,它同時也是一個家的象徵,所以當時我們就以「門」做第一次展覽的主題。當時有人看完自己跑來告訴我,他也想回自己的老家走走,甚至有人真的在照片裡找到自己頹圮的家。當時文化部長和政府部門長官,也因為我做了這些事主動來跟我聊,雖然我沒辦法撼動政府的決策,無法左右最後拆或不拆的決定,但他們有聽到我的訴求,我們也知道這樣的做法,可以感動來看展覽的人。文化是生活的人創造的

文化從來就不是課本的硬知識,而是你一言我一句,

從大家的記憶裡拼湊起來的日常生活,也是房屋和物件使用者共同的記憶。

世界上沒有一個地方像台灣的眷村一樣,外觀是日式建築,卻有著外省人和台灣人居住的使用痕跡,房子會隨著住民的使用習慣改變,老屋和老物承載著生活記憶,點滴累積成我們所謂的「眷村文化」。當年我們搬到這裡的時候,房子的結構很簡單,因為所有人都等著要反攻大陸,一、兩年後才知道根本不可能,才開始在沒有圍牆的房子邊上,把圍牆築起來。我們家本來在後院的廚房,需要走下一個階梯,這是原本日本人的建築設計,但後來長輩年紀漸長,上下樓梯很不方便,才把廚房填高,原本日式宿舍的模樣就變了,還有人會在主屋旁,再多蓋台式住屋,增加住居空間,實體的建築和物件因此與人們的生活樣貌緊密相連,眷村的樣子漸漸變得很多元。這裡圍牆上都會留一個窺視孔,這也不是原本的設計,而是住在那裡的人,為了不用出門就和鄰居聊天,還可以窺看外面的車子特別挖的洞。這些事物的細節,沒有被記錄在教科書裡,對我來說,文化從來就不是課本的硬知識,而是你一言我一句,從大家的記憶裡拼湊起來的日常生活,也是房屋和物件使用者共同的記憶。

找回生活中的情感物件

「小花計畫」算是我的自發性活動,雖然主題很難想,當初連「小花」這個名稱也一度難產,但很明確的是,每年都是圍繞在外公和眷村事物的議題上,我很喜歡做這件事,可以讓我一直把這些東西放在心上,但手邊還是有其他的案子在忙,不太可能每年都花很多精神在上面。所以故意讓每年的規模不同,也是為了讓它自己有呼吸的空間。因為前兩年都是規模比較小,搭著其他展覽的主題呈現,去年和瑪莎、陳勇志聊到這件事,剛好跟我原本想和音樂結合的想法一拍即合,決定用流行音樂和藝術結合,讓更多人願意走進當代藝術館看展覽,也促成小花的專輯誕生。這也是「小花計畫」規模最大、籌備時間最長、最累的一次。

外公今年已經一〇四歲了,因為我持續地做這件事,讓我更常回去看他,我常常會突然出現,和他們吃個飯就離開,這樣蠻好的。「小花計畫」還會繼續發生,我也思考自己還能再做什麼,現在我會特別強調,我來自東港共和新村,久而久之這個本來沒有人認識的地方,開始因為大家接近我的作品、喜歡展覽裡創作者而主動靠近,開始對共和新村這個名字有印象,對眷村老屋有了些認識,或找回他們與自己生活中情感物件的連結,這樣也蠻好的。

口述 方序中

整理 詹筱苹

圖片提供 方序中、台北當代藝術館