心累了,來抱抱吧!大概誰也沒料想得到一場疫情竟造成全球暫時當機,疫症如冷酷的寒冬般無情肆虐,令人心靈難以忍受和負荷。希冀用一點力量撫慰人心,芬蘭創作組合CupOfTherapy則運用他們招牌的黑白動物插畫,搭配上暖入心坎的文字,讓這個黑暗壟罩時刻能有ㄧ些光亮,用藝術陪伴大家度過21世紀以來最難過的ㄧ關。

減壓式畫作撫慰心靈

CupOfTherapy由芬蘭著名插畫家 Matti Pikkujamsa和心理治療師 Antti Ervasti、Elina Rehmonen(主要為企劃行銷)組成,以「看得見的心理健康」(Mental Health Made Visible)為核心概念,他們將聽到或是親身經歷的故事融入創作之中,每張生動的插畫都像是對日常生活的咀嚼回饋,短短幾句文字也富涵哲理,宛如插畫版心靈雞湯。

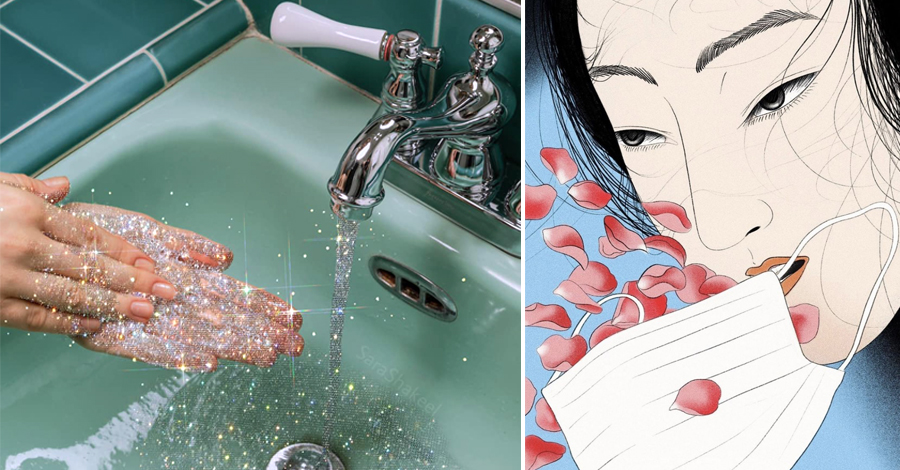

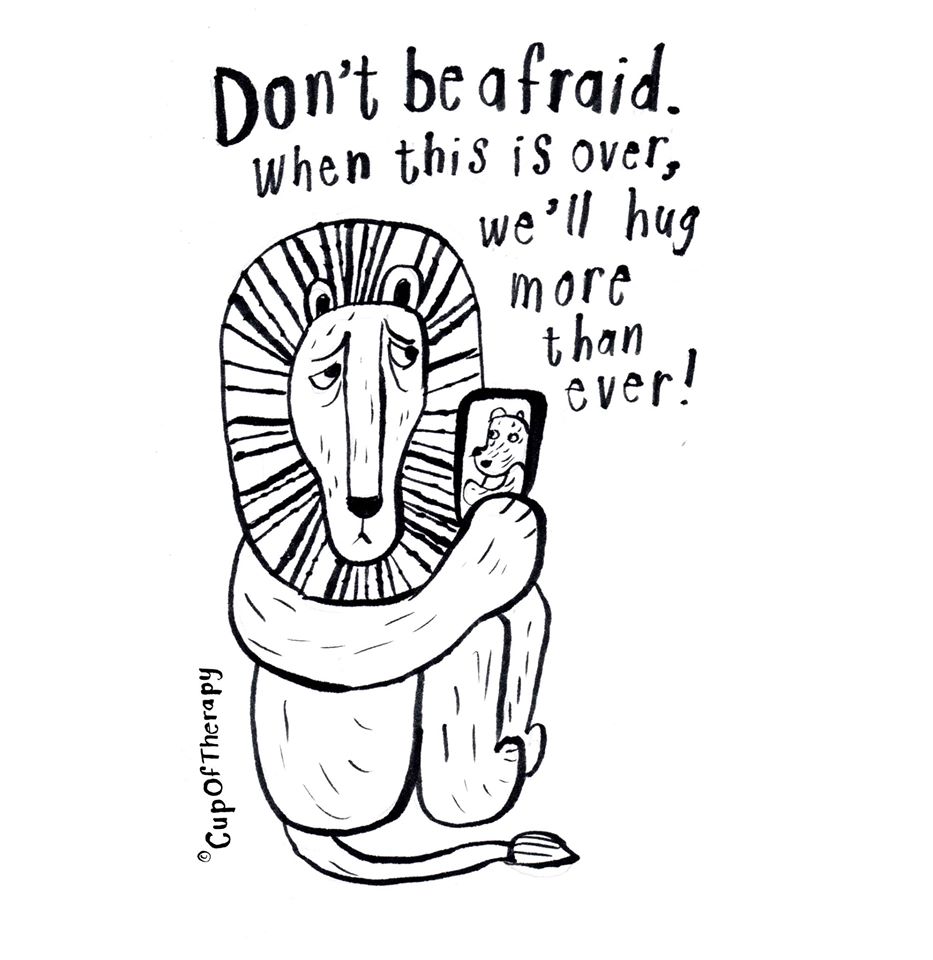

如今在這個艱難時間點,他們決定以「齊心抗疫」系列為題,提醒大家在疫情中即使每個人都十分渺小、脆弱,但同時也可扮演著重要角色,用創意性的方法來給自己所愛的家人、朋友等送上祝福和幫助其他有需要的人。 題材包括居家隔離時會擔心社交距離(Social Distancing)是否會與朋友斷了聯繫,或者每天待在家中看著大量新聞訊息,反而讓心情更為躁動等等,若你也有相同症狀,不妨看看以下幾幅療癒插畫,撫平自己焦慮的心情。

「齊心抗疫」系列插畫精選

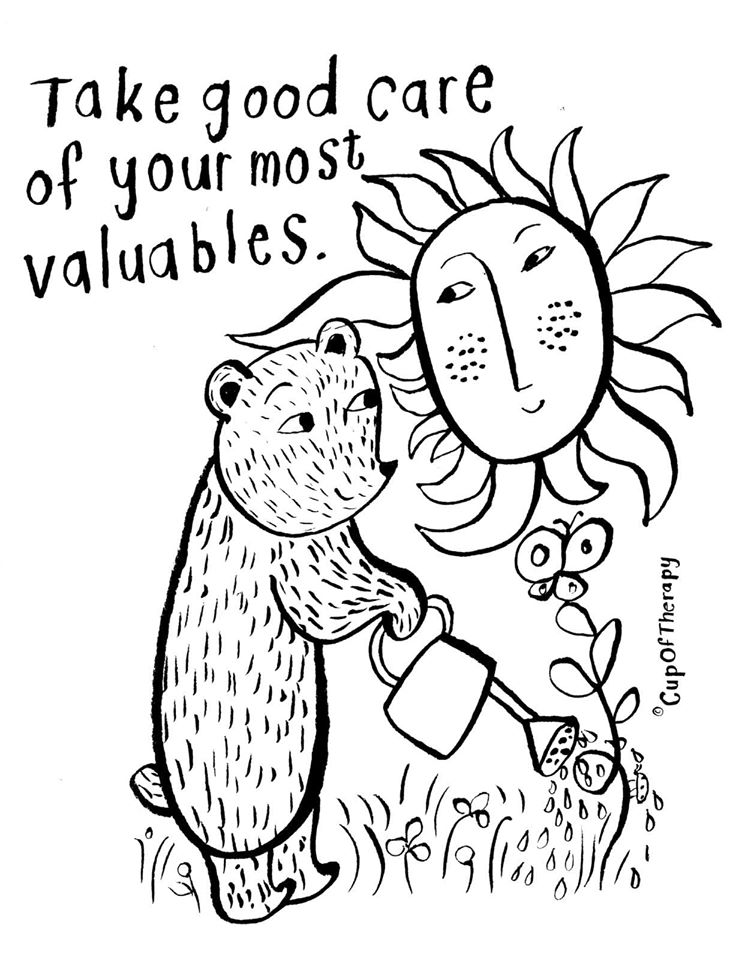

即使我們處於一個艱難的時刻,不妨多留意身邊美好的事物。以及每天多留一些時間給自己去想值得你感恩的事物。我們可以透過積極的行為與愛惜自己和別人來表達自己對世界的感激和欣賞。

雖然閱讀適量的資訊和新聞是一件毫不費力的事,但當我們過於緊貼時事會令人容易感到焦慮。新聞重質不重量,我們要適可而止,不要過度吸收相關的消息。

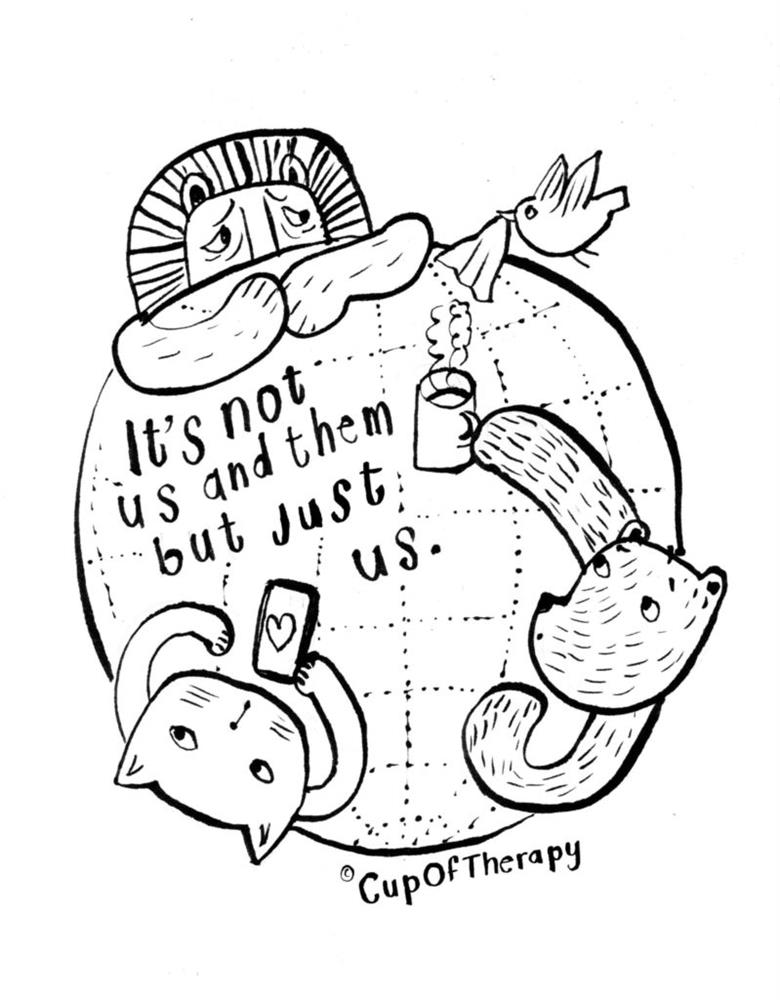

在疫情的影響底下,保持社交距離是一個可以讓我們減低感染的方法。此刻,有不少人被逼與世隔絕。疫情對全球的人都造成巨大的影響,但不同人的影響亦視乎其自身的狀況而定。今次的疫情更加劇了社會上不平等的現象,有許多人,例如露宿者,比別人更容易受感染。大家不要坐視不理,因為每個人都值得擁有尊嚴以及予以尊重。每個故事的背後,總訴說著每個人寶貴的人生。

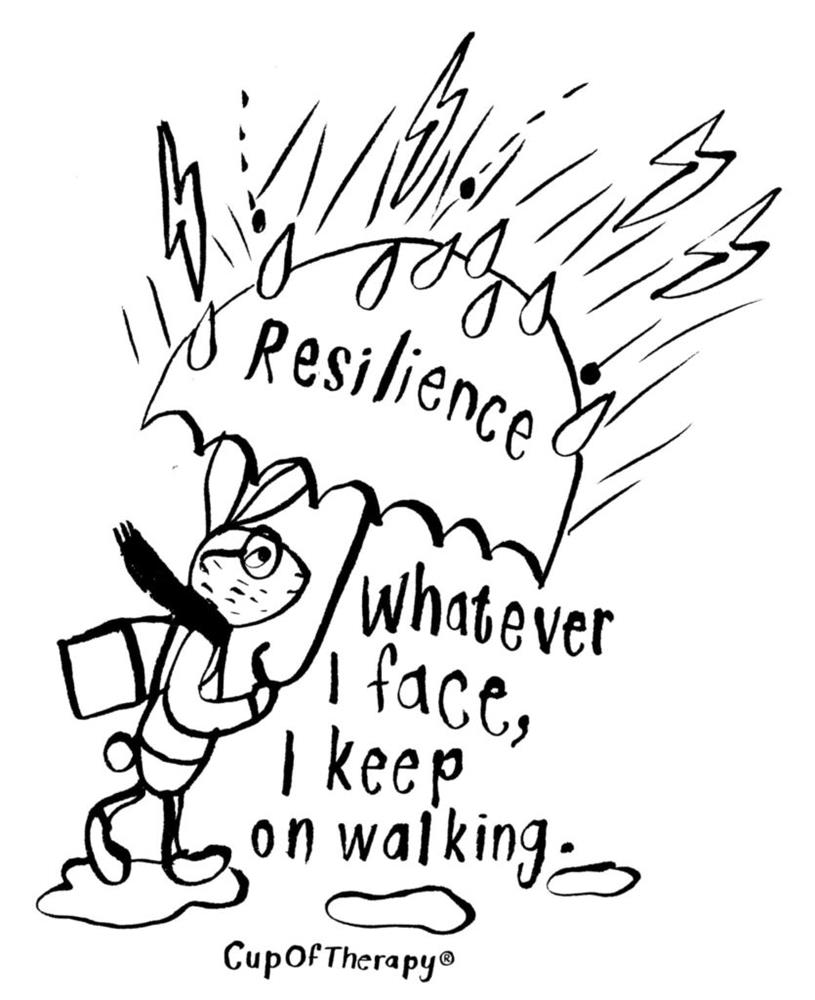

人生總不會事事稱心。面對轉變、挫折、困局,正正是展示我們解難能力的時候。而迎向生活中大大小小的逆境挑戰,我們總會用各自的方式來面對,這就是抗逆力。抗逆力有的是與生俱來;有的是從人生歷練中日積月累而來的。但無論我們的抗逆力有多強,有多弱,我們總能學習到新的技能。每個人都有無窮的潛能去解決生活上的種種問題,所以我們做人要靈活,面對逆境能游刃有餘。並且相信未來的自己一定會懂得更多,堅強更多,對自己的未來充滿熱誠。

有時候,我們要先踏出第一步去關心別人,在這樣做的同時,我們的心靈亦會隨之被治愈。在這個寥寂的世界,人們需要你的關懷和幫助,因為你的一舉一動,都可以撫慰到每一個孤單寂寞的心靈。

單憑言語,不足以影響別人,我們亦須要付諸行動:向被隔離的長者提供日常物資,購買或支持本地花農和企業家無論任何時候,我們的社會也需要我們各人的關懷和團結。而現在正正就是讓我們學會以愛心溫暖,安撫別人的最佳時候,所以就讓我們以愛心取代恐懼和絕望傳遍這世界。

關懷, 聆聽和安慰可打破絕望和恐懼。 儘管我們現在必須與他人保持距離, 但也可以利用創意來拉近大家及溝通。現在我們更需要團結並連繫在一起。

在這極其困難時期, 我們要不分膚色和政見,展現出無私的責任感,並關心脆弱的人。 每個人都可以為克服這種困境作出貢獻,並創造繁榮和更廣泛關懷的氣氛,一起克服逆境。

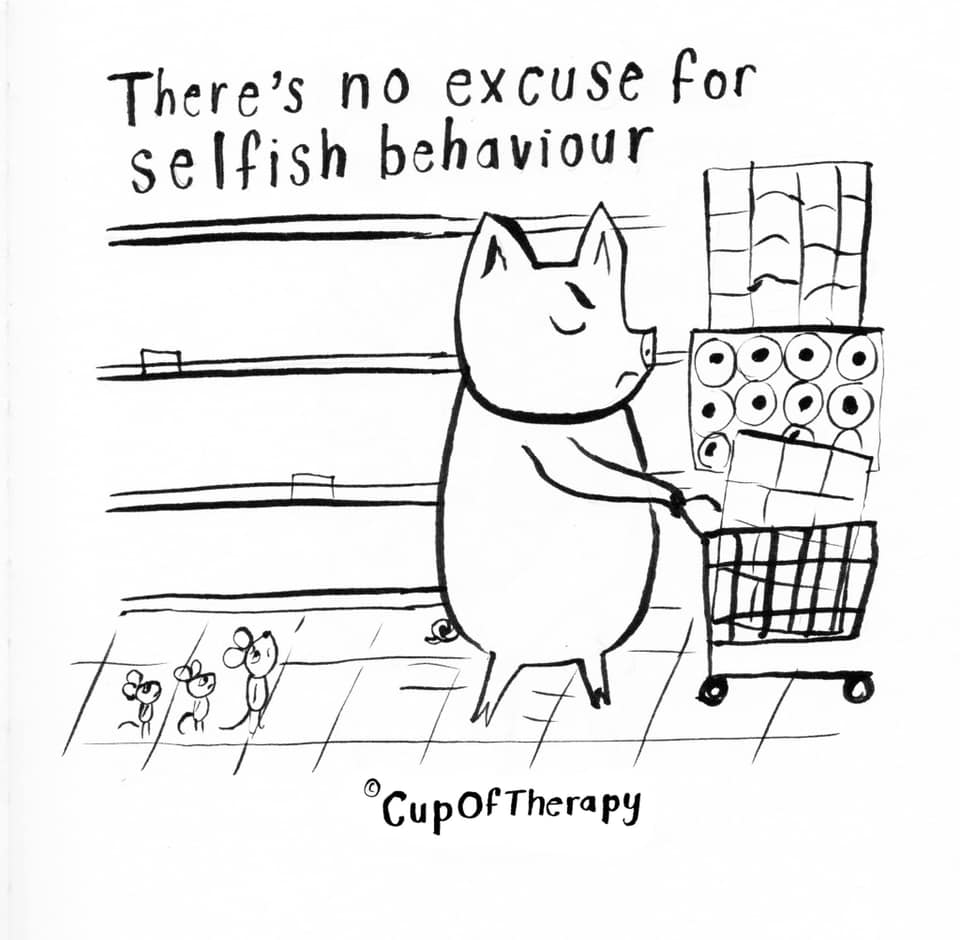

在緊張情況下,人的心靈會尋求安全感和控制感。 積存過量可以是一種靜下的方式, 但是,還是以通過無私的行為和為他人設想來鎮定情緒更為有效。 抗疫是我們共同的目標!

面對危機,疑慮及不安感會驟然而生。心理承受極大的壓力

現在我們正在社會交際的新挑戰中, 不論是人際關係抑或家庭生活。 生活的擔憂會增加情緒的負擔, 這種負擔可以通過開放式的溝通來舒緩。 當我們更公開地表達自己的想法和感受時,可以將緊張和爭吵降到最低。

欲看更多CupOfTherapy僚癒暖心插畫,可關注CupOfTherapy HK粉絲專頁。

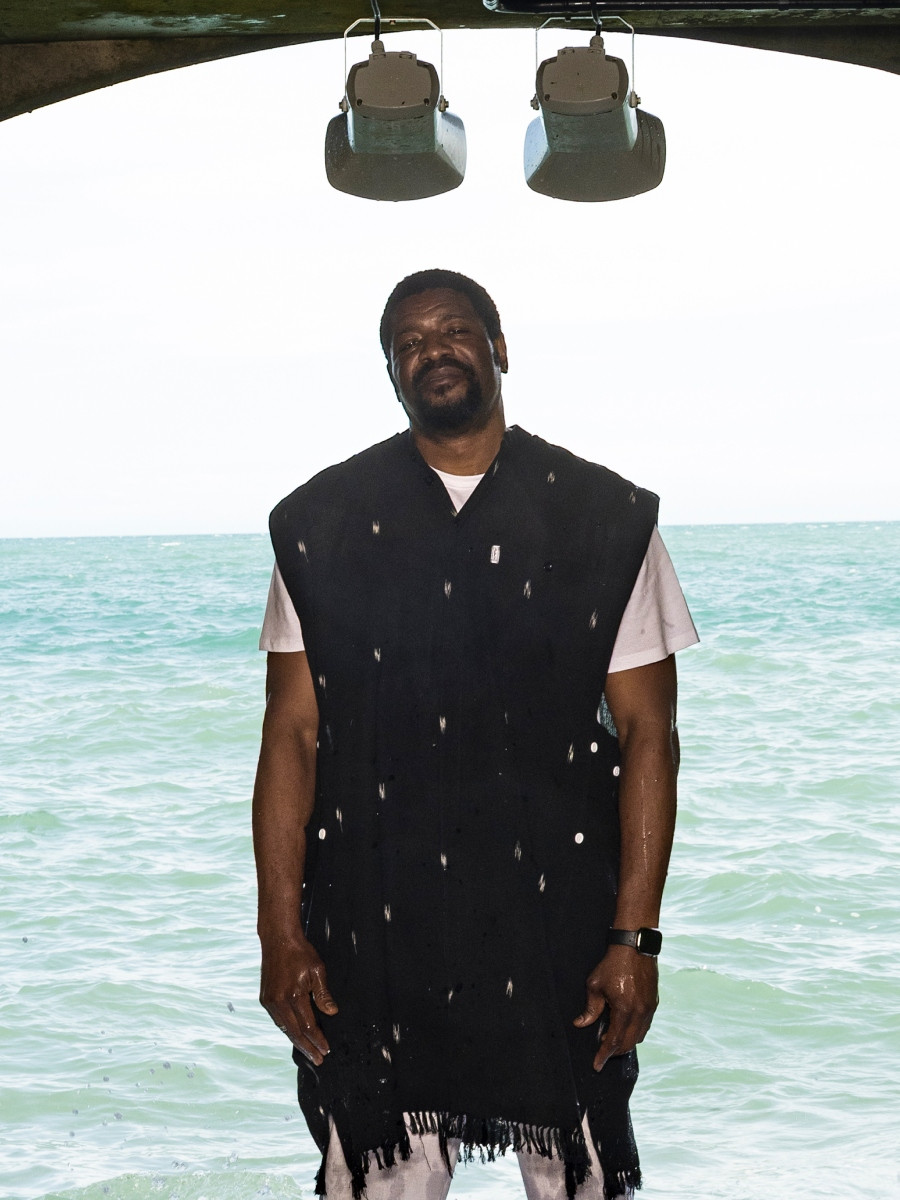

Matti Pikkujämsä

1976年出生,芬蘭著名插畫師和藝術家,主要為雜誌撰繪插畫、出版畫冊及設計布料圖案。自2000年來,為超過20本圖書作畫,更為芬蘭知名品牌如Marimekko、Kauniste、Lapuan Kankurit和Samuji等設計布料。2015年獲頒芬蘭國家插畫獎;2019年獲芬蘭插畫協會Kuvittajat ry頒發年度插畫師大獎。

Antti Ervasti

1975年出生,心理治療師,在芬蘭赫爾辛基的私人診所執業,專業涵蓋各種心理健康和福祉課題,為個人、情侶及家庭提供輔導。Antti曾於芬蘭和國外接受教育和工作,也是經驗豐富的講師和培訓員。

via CupOfTherapy